文|dsfysweixin

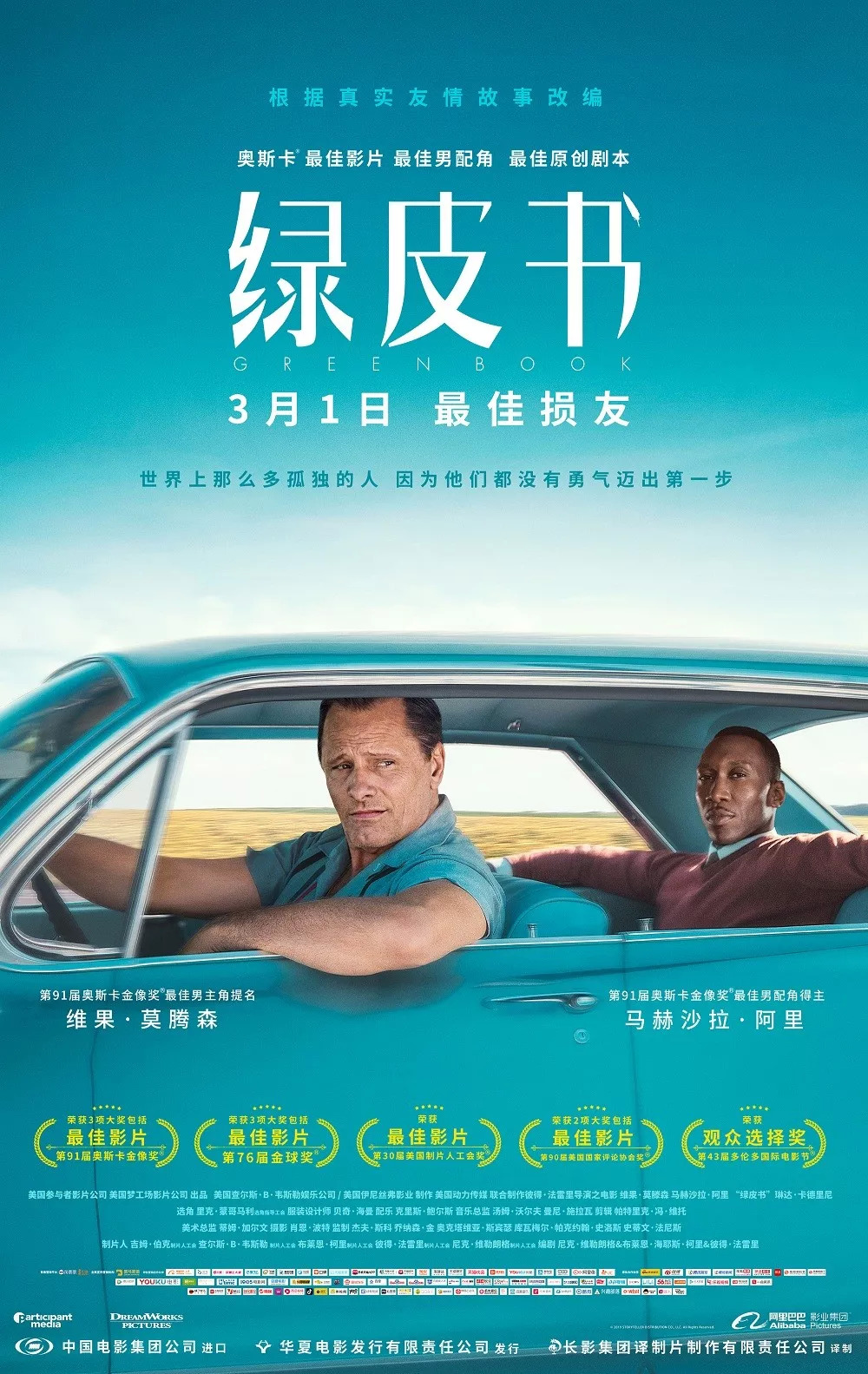

马云看三遍,捧得小金人,奥斯卡最佳影片《绿皮书》可谓风头正劲。

成功镀金后进击内地电影市场,票房号召力确实提升了一大截,标记想看人数在颁奖那天呈几何级数增长。

虽然有奥斯卡光环加冕,电影也通过公路旅行、温情治愈等元素降低了观影门槛。

但有些情节段落,要是没点知识储备,还真感受不到其背后隐藏的戏剧张力。

像《绿皮书》这样注重人物刻画的电影,构建角色的积木都散落在各种细节中,所以当你二刷三刷电影时,片中人物形象往往会更加清晰立体,对电影也会有新的观感。

况且,谈论这部电影无论如何也绕不开美国种族歧视的历史,毕竟这是全片的核心关键词。

电影表面上设置了一黑一白角色,通过两人从对立到和解展现创伤弥合的过程,但仔细看就会发现,片中的人物关系远不止这么简单。

为帮助各位消化,今天,咱们就来好好聊聊《绿皮书》。

时代元素

首先,片名就设置了一个巨大的疑问。

绿皮书到底是个啥?

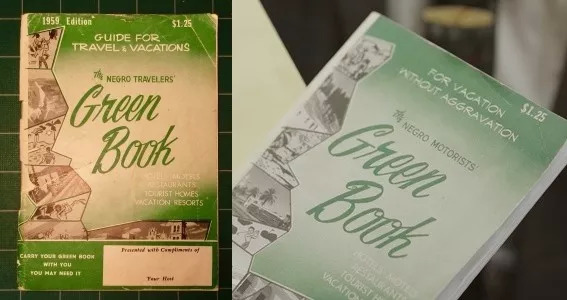

这个答案电影里也有,简单来说就是一本“黑人驾车出行指南”。

再看这本指南里的内容,有着美国各地餐厅、旅馆的详细信息,之所以要加上“黑人”,是因为有些地方不欢迎有色人种。

▲片中的绿皮书,也有原版可寻

听起来挺魔幻,但这确实是一段真实存在的历史。

绿皮书于1936年首次出版,在其后的30年中不断更新改版,成为一个时代的标志。

如果那时黑人出游,不带上绿皮书,不仅会面临四处碰壁的局面,甚至还有可能会被逮捕、受到伤害。

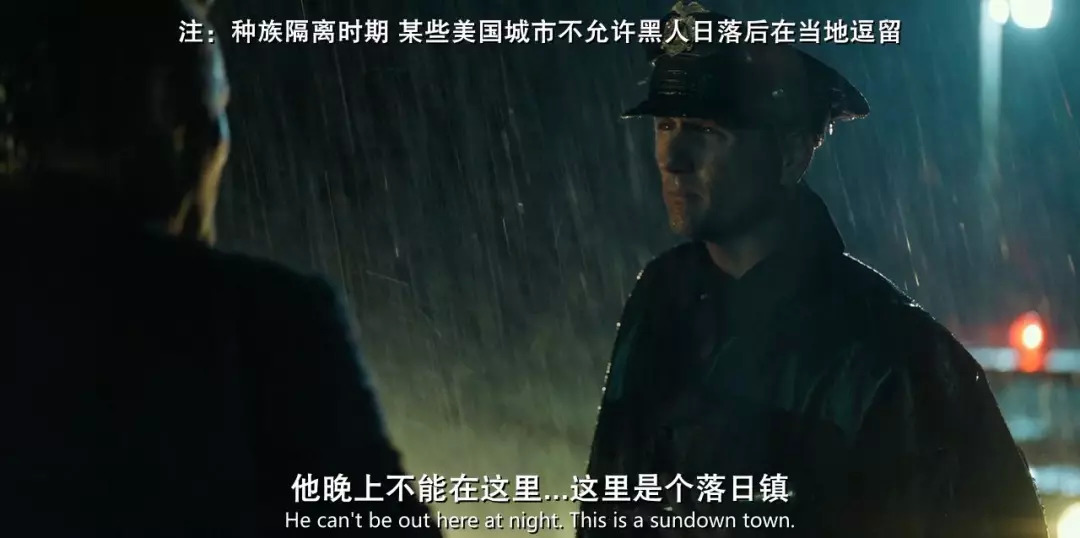

就像电影里托尼雨天开车迷路,来到一个计划之外的城镇上,却被警察拦下告知,这里是日落城(种族隔离的一种形式),黑人晚上不能在这里逗留,然后警察开始万般刁难托尼和唐·谢利。

绿皮书对黑人意味着什么?

美国全国有色人种协进会前会长朱利安·邦德把它形容为“被隔离生命的生存工具之一”。

这也是为什么,托尼和他妻子德洛瑞丝在第一次知道有绿皮书这种东西时会如此惊讶,因为有着白皮肤的他们不能理解“被隔离”意味着不自由,甚至在出行时有生命危险。

托尼第一次见到唐·谢利,是在卡耐基音乐厅的上面。

这让托尼感到困惑,因为他以为Dr.Shirley是个医生(Doctor,一词多义),而卡耐基音乐厅,这个被公认为是全世界最伟大的音乐厅,则暗指了唐·谢利的真实身份——天才音乐家。

唐·谢利曾获得过音乐博士学位,这也是他Dr.Shirley名头的来源。

如果你还记得中学历史课本里关于美国南北战争的部分,就不难理解为什么唐·谢利需要一个在南下过程中能为他解决麻烦的人。

虽然南方战败,黑奴制被废除,但南方各州对黑人的种族歧视,依然严重。

电影中,两人南下的交通工具是一辆水鸭色的凯迪拉克。

看着是不是挺眼熟?

这款Sedan de Ville轿车,也曾出现在上届奥斯卡最佳影片《水形物语》中。毕竟一个发生在1962年,一个是1963年,时间相差不多。

▲《水形物语》剧照

因为正值冬季,当片中出现雨雪天气时,托尼会拿着布擦前挡风玻璃。

可能有人会感到奇怪,这种情况下开个暖气不就好了,但注意影片中的时间是1962年,而凯迪拉克直到1965年才全面使用车用冷暖空调系统。

托尼和唐·谢利被警察关押时,正是靠后者一通电话把两人解救出来。

从后续对话中,可以得知帮助他们的是美国当时的司法部长罗伯特·肯尼迪,也就是时任美国总统约翰·肯尼迪的弟弟。

相比哥哥,这位肯尼迪也是一代风云人物,在和平解决古巴导弹危机和促进种族、黑人民权运动方面贡献良多。

只不过他的结局和约翰·肯尼迪一样,在1968年竞选总统时遇刺身亡,为肯尼迪家族的悲剧添上了沉重一笔。

角色塑造

如果围绕绿皮书出发,显然背后也有着无数黑人血泪史可待挖掘。

但为黑人兄弟哭惨已经不能映照当下的社会环境,《绿皮书》塑造的托尼和唐·谢利,也不仅仅承担着黑白一家亲的功能。

电影更多呈现的,是肤色人种与人格灵魂的对位关系。

维果·莫滕森饰演的男主托尼·利普,是个住在纽约布朗克斯区,也就是白人移民聚集地的意大利裔移民。

开场前6分多钟,一个底层白人世故圆滑的市井形象跃然于银幕上。

本是俱乐部的小侍从,却仰仗着老板的威名,对不听话的客人下狠手。

通过监守自盗的把戏,成功结识黑社会大佬,搭建人脉关系。

把车停在消防栓旁边,然后找个铁皮桶盖到消防栓上面。这是啥意思?

看下面这张图,你就能明白为这种行为和占用应急车道同样恶劣。

马赫沙拉·阿里饰演的唐·谢利则是一个独善其身的上流社会人士,只不过他是黑人。

在那个非裔美国人还在进行民权运动的时代,就算你比白人更像白人,只要是黑皮肤,就依然不能从歧视链中逃脱。

但对唐·谢利来说,受到白人歧视只是他生命里的第一堵墙,身为黑人却融入不了黑人文化,是隔离他的第二堵墙。

阴差阳错,托尼去应聘唐·谢利的司机。

象牙、黄金,托尼走进了一个有着极尽奢华装饰却又明显带有异域风情的房间。

紧接着,唐·谢利身着一袭长袍,带着各种首饰,穿得像个非洲国王一样隆重登场。

黑人穿得像黑人,乍看好像没毛病。

但从之后两人相处过程中,唐·谢利的表现来看,最有黑人特色的装扮其实是在掩饰最不像黑人的心。

这是他在白人面前保持尊严的方式。

在之后的公路之旅中,两人不可避免地交流碰撞,粗俗和优雅相互限制激怒,让旅程充满笑料。

第一个值得提起的冲突,是他们关于托尼姓氏的讨论。

唐·谢利认为瓦莱隆加比较难读,利普又显得比较粗俗(lip可以翻译成嘴唇,代表托尼能说会道油嘴滑舌),想让他换成瓦莱,托尼却宁可不被介绍,也不换名字。

前者为了迎合上流社会,不惜做出改变,后者为了尊严,不愿迎合他人。

这是他们为人处世的准则,也应对着之后两人的转变。

在见识到唐·谢利高超的琴技后,托尼对他的看法有了进一步改观,渐渐跳出了雇佣关系的层面。

在愈发轻松的闲聊中,托尼对唐·谢利有了更深入的了解。

作为一个黑人,却从来不听黑人音乐,这让托尼很是不解。

“come on,these are your people.”

面对质疑,唐·谢利却只有以沉默作答,从小接受白人音乐教育,并且只为上流社会白人演奏的他,从没想过有一天会遭受这种带有歧视意味的质问。

在进入肯塔基州后,电影中最有趣的一幕出现了。

托尼买了一桶肯德基炸鸡,邀请唐·谢利一起吃,但他却说从没吃过炸鸡。

托尼再次发难:你们黑人不是都喜欢吃炸鸡?

在递过来的鸡腿快戳到脸上时,唐·谢利还是接过炸鸡扭捏吃了起来。

要了解这段戏有什么特别之处,得先了解黑人和炸鸡的历史。

在黑奴制尚未废除期间,黑人被允许养鸡,他们可以把鸡卖掉,或做成炸鸡,挣到的钱则能用来赎身。

随着时间推移,在白人眼里就形成了黑人喜欢吃炸鸡的刻板印象。

黑人与炸鸡两个词,背后是一个种族的血泪史。

所以托尼看似理所当然的事情,却是对一个种族百年未曾改变的偏见。

同样的事情,发生在一个白人富翁庄园里。

唐·谢利三重奏来到这里演出,这里的白人老头却用炸鸡招待唐·谢利。他们不会问黑人想吃什么,这背后的逻辑是,反正天底下的黑人都一样。

唐·谢利在南下的一路上,遇到许多不公正待遇。

白人老头不让他用别墅里的洗手间,西服店白人老板不卖他衣服,在酒吧被一群白人围殴。

但他从来不用暴力解决问题。

他的方法是,把自己变得更像白人,自尊以求获得尊重。

在这一点上,托尼和他截然相反。

片中有两次,在白人提到他的意大利裔身份并表现出歧视的意味时,他都没能把控住情绪动手打人。

一次让他尽显威风,一次让他蹲了局子。

许多人以为种族歧视仅局限于白人与黑人之间,但托尼却延伸出了白人与白人之间的歧视链。

即美国信奉新教的白人与信奉天主教的欧洲移民者的宗教歧视关系。

所以警察在得知托尼意大利移民身份后,说他也是半个黑鬼。

唐·谢利虽然有着黑人的外表,但从小接受白人文化教育,让他在寻求身份认同时遇到了难题。

当他弹钢琴时,白人欣赏他,当他离开钢琴,他在白人眼中就又变成了不值一文的黑人。

南下路上,他遇到了很多黑人,侍者、劳工,唐·谢利和他们之间,同样隔着一堵墙。

他的同性恋身份,则是隔开他与世界的第三堵墙。三堵墙包围唐·谢利,让他成为最孤独的人。

所以唐·谢利在雨中爆发:如果我不够黑人,又不够白人,又不够男人,那我到底是谁?

肤色和文化的错位,让他无论在哪个阵容都找不到认同感。

唐·谢利是企图融入白人文化语境并改变白人对黑人看法的黑人们的缩影,从他遇到的种种刁难不难看出,这样的方式行不通。

所以在没有受到尊重的情况下,他终于做出回应,拒绝进行最后一次演出。然后在黑人酒吧里表演欢快的爵士,头一次找到了认同感。

《绿皮书》的结尾,落在了唐·谢利在托尼家中和他们共度圣诞节的其乐融融的场景。

一段旅程让两人互相改变,这份友谊确实能打动不少人。

但这份温情,却在某种程度上消解了种族问题的严肃性。

电影提到了许多问题,在以白人文化为主导的美国,黑人该如何融入社会,该如何消除歧视?在以新教为主流宗教的美国,有着其他宗教信仰的人又该如何面对歧视?

《绿皮书》让黑人做回黑人,实现自我救赎,但回到纽约的唐·谢利,依然要以一个黑人身份融入白人的上流社会。

白人对他的态度转变了吗?他又该如何面对自己同性恋的身份?

再看结尾,避重就轻的其乐融融,只不过是美国白人眼中“半个黑鬼”的意大利移民和黑人的“内部矛盾”得到消除了而已。

- END -

评论