文|方塘智库区域战略研究中心研究员 冯嘉

从党的十七大提出推动“文化大发展大繁荣”、十八大明确“建设文化强国”到十九大强调要“坚定文化自信”,社会主义文化建设在中国的发展历程中占据越来越明确的重要地位,而这条砥砺前行的文化之路,不仅仅是对各个地方发展、发扬文化提出高要求,同时更是一次各地对于自身文化的重新发现、一次对于地方历史文明的大浪淘沙。在这个背景下,显而易见,与其他省市相比较,见证并融入过中国历史大半兴衰之路的河南对于自身文化资源的梳理与挖掘将能够为河南城市的发展提供更为强劲的动能。而无论是从物质层面,还是从精神层面,历经岁月洗礼、或旁观历史或与历史事件息息相关的古建筑都将是不能被忽略的重大文化资源。

在人们的印象中,河南省是各地区之间发展相对平衡且历史相近的省份,建筑风格也因历史因素相对规整统一,但实际上,分布于河南省的东、西、南、北地带的古建筑具备非常鲜明的差异和明确分类。而悠久的历史让人类社会积累下的文明发酵,并在长久的岁月后也为这片土地留下了规模宏大且分散的遗产。但由于地理因素、历史因素、文物保护意识的匮乏以及经济发展的需要,大量古建筑受到难以挽回的损毁,拥有着丰厚历史遗产的河南从未将历史与文化转化成自身发展的重要动能。

在此背景下,方塘智库对话中国城市规划设计院学术信息中心(创新中心)城市文化品牌总监李昊,以其从事城市规划的多年经验与对城市发展的研究出发,分析河南古建筑对于河南省乃至中国的价值所在,详解古建筑文化对于河南发展的推动力以及地域文化与城市发展的关系等问题。

城市发展要注意对乡村的反哺与保护

在李昊看来,中国的城市规划正在更多的从人的视角出发去看待城市转型,普通人对于传统文化的关注将帮助传统文化与传统文化载体融入城市,因此,当地域文化、城市文化资源与城市发展相衔接时,古建筑的重要性就会被凸显。同时,发展城市时也要注意对乡村的反哺与保护,如郑州这一类城市更要注重对于周边资源的整合,凸显地域的可感知性。

1、当下的中国正在更多的从人的视角看城市转型

方塘智库:就现在的古建筑开发而言,在您看来,它的关注人群主要是哪些呢?

李昊:一方面,毫无疑问的,关注古建筑的仍然是以专业学者这一人群居多,包括学院派精英、建筑研究者、高校、研究所人员以及城市规划师等,他们是对古建筑具有更多话语权的人群。而另一方面,随着城市的发展、转型,古建筑将会吸引到越来越多的普通市民的关注,同时古建筑也会借助他们的关注在民间进行无意识或有意识的传播,比如具有代表性的《斯飞日历》——民间参与文保的组织编制,这就是传统文化融入城市日常所带来的改变之一。

如今的背景其实类似于六七十年代,城市规划界从精英型规划更多的去转向考虑社会大众、考虑协调型规划来转变,是以普通人的视角来看城市发展和城市转型,让公众参与。这件事,就发生在当下的中国。

方塘智库:对于历史和文明的勘探一直是河南省应兴未兴之事,那从您对于河南省城市的研究来看,河南省的古建筑保护、使用的情况如何?有值得别的城市借鉴的成果么?

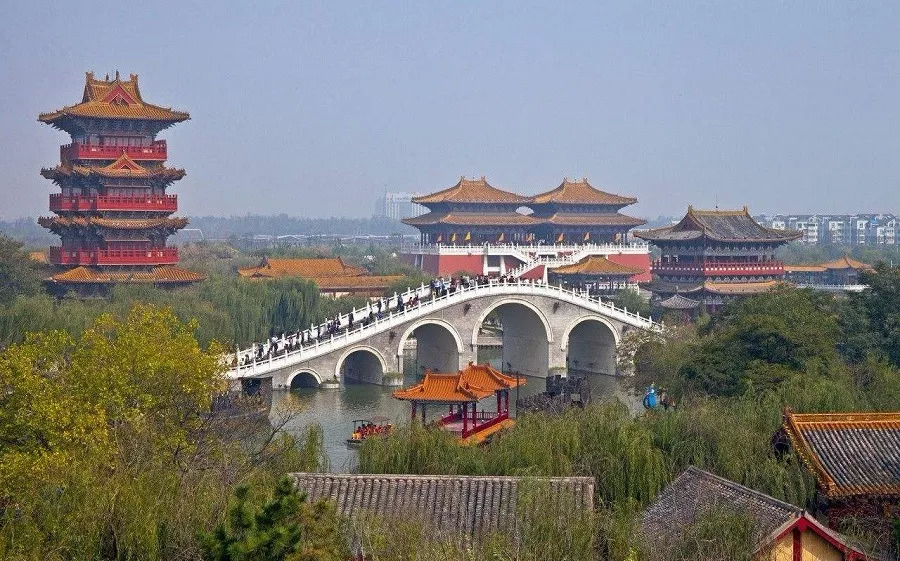

开封古城

李昊:首先是开封这座城。可以说开封古城是河南省古城中保存的最为完好的,从古城墙、龙亭到铁塔等各式各样的古建筑将整个城市点饰的如同一个露天博物馆。这让我想到罗马——完好保存的、成片的古建筑形成一个城市。漫步其中,仿佛徜徉于一个古建筑博物馆。开封的顶峰时期是作为国都,因此,开封城内所体现出的千百年历史的变迁会带给观赏者很深的感慨。

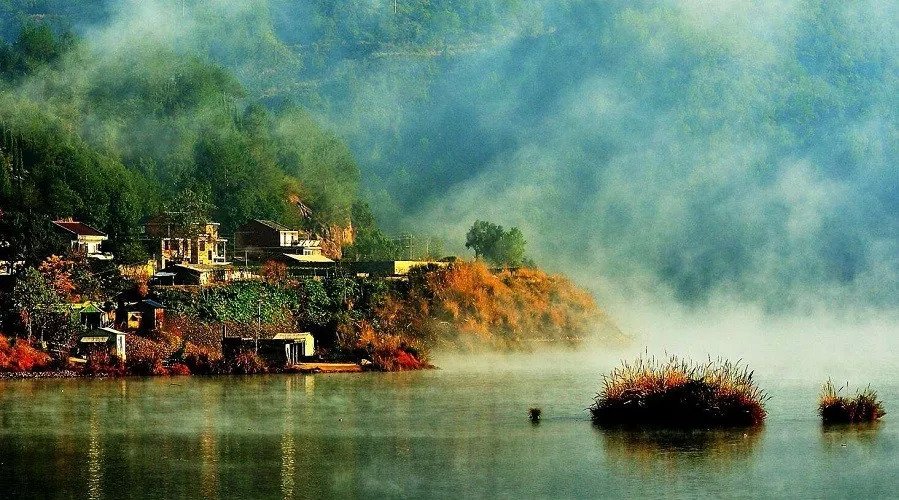

第二个是平顶山市白龟湖附近的香山寺。香山寺很有名气,规模宏大,是整个豫西南的一处具有百年历史的佛教中心。它的特点在于,一是寺庙本身与其附近的山水地貌形成了非常良好和谐的关系,二是和现代的城市形成了一些关联。比如平顶山新城区有一条宽阔笔直的大道直达寺门,因此开车前往香山寺的时候,远远的会在这个视角上形成以寺门为焦点,与白龟湖、平顶山形成空间上的对接,从而体现出城与山水、人与自然的整个和谐共生的关系。

宋陵田间石像

除此之外,河南省还有很多保护工作有借鉴意义,比如对巩义宋陵石像的保护。巩义宋陵石像的保护方式十分独特,不同于普通的将文物进行全方位圈存的保护形式,而是融入周围居民的生活,让农民耕作之景成为石碑,石像的常伴之景。这是深厚的历史文化与自古以来依靠皇天后土的农耕文明的结合,体现了在长久的历史变迁之中,帝王将相与平民百姓的命运的交织,如同“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”的命运感。而实际上,这种方式就是一种历史文化与当下的人民生活的交织与延续,是独特的历史景观与文化遗存。在我们看来,这种方式弥足珍贵,因为它是明显的皇家和平民的历史的变形,是在历史沿革中,皇家正统与田野、民间区位的融合。这是河南省很多古建筑、河南历史文化民间化的演绎。

2、城市要在发展的过程中去关注和反哺乡村

方塘智库:关于河南省,很遗憾的一点是历史遗留下来的“宝”其实还并未在河南省的发展过程中提供很明显的动能,那在您看来,古建筑在河南城市的发展中与城市形成过有效互动么?

李昊:相对而言,这是河南城市的一个遗憾之处,不仅仅是现代城市的遗憾,还是一个历史的遗憾。

在全国,不论文物的归属,单说地上、地下文物资源储备量排名,河南省是排在前几位的。但是因为历史上的战乱和文物保护力度弱等原因造成城市的大片古建筑的保存完好度较低。除了开封外,河南省许多城市的古建筑并未帮助城市凸显出城市特色,比如说郑州管城区的商代城墙。最早的一批郑州移民就是围绕这些城墙居住的,因此城墙本身的历史含义、文化含义都非常丰厚,是城市早期史的见证。很多人的认知中郑州是火车拉来的城市,是新城市,其实不是,城墙就是郑州悠久历史的见证。虽然因为道路修建的问题,古城墙被拆毁了一部分,但只要它仍旧有遗址存在,郑州的2000余年历史就不会被割断。

郑州管城区商代城墙

现在河南省的很多城市在做城市规划的时候也开始有意识的注重历史文化的保护,像历史文化名城、名村保护规划等。可以期待,当这些资源与城市发展形成衔接时,古建筑在其中就会凸显其重要作用。

方塘智库:在过去20年间,文物保护与经济发展近乎是站在了对立面,从而造成了大量古建筑的损毁,那在您看来,这样的牺牲是必然的么?古建筑的保护与河南城市发展该如何取得平衡?

李昊:人口规模大、历史积淀深、各方面发展较快的河南,实际上是一个发展中国家的缩影。这种城市快速发展的过程会牵涉到城市规划中强调的增量、扩张,而盖楼、修路、造新城与产业园等城市建筑的更新势必会对历史文化的保护造成冲击。不过在最近几年,城市已经逐渐强调存量提升,就是如何对已有的建筑存量进行改善、提升,尤其是郑州这种城市发展到一定阶段甚至可以向新一线城市做冲击,那么这种城市发展的重点一定要在考虑增量的基础上去同时考虑质量的提升、生活方式的优化,这就要求其规划中蕴含大量的文化要素,从而提供了借助城市发展和乡村发展两方面来取得平衡的可能。这种文化要素势必对历史文化保护提出新要求,这也是历史文化在当前的河南发展中越来越凸显其重要性的原因之一。

历史文化在河南发展中越来越凸显重要性

另一部分是河南省是一个农业大省。在城市发展过程中,相当多的人从乡村迁移到城市,从而造成实际上的乡村“空心”,因此大量的位于农村的古建筑被忽略。其实这一点也是城市化硬币的两面性,城市需要在发展的过程中去关注、反哺农村。

方塘智库:相较于诸多省份,河南省的历史几乎连接了整个中国的历史。那在您看来,河南古建筑的特殊性体现在哪里?保护古建筑对于城市发展的推动力在哪里?

李昊:这其实是地域文化和整个城市发展的关系。

城市的快速发展过程会使得城市更像是一种生产机器,其中最有代表性的就是新城、新产业区的建设,比如规模宏大的郑州富士康工厂。在这种以工业生产为基础的城市扩张过程中,历史文化是相对而言比较淡薄的。但之后,文化要素会在城市中复兴,比如抽象了嵩山少林寺的郑州东新区的“玉米”楼,就是用符号学的一种方式来对城市地域文化进行了一种精神传达,也就是说城市发展到一定阶段后,文化将成为城市形象塑造的核心要素。

郑州郑东新区“玉米”楼

现在讲城市规划要不忘初心,“初心”是地域文化的传承、城市文化自信的培育,是对千百年来城市文化基因的诠释,甚至也可以是通过完全现代化的形式去表达,比如说贝聿铭对苏州博物馆的设计就是用现代和后现代的表达方式来在建筑中对传统的地域文化进行的表达。

对于雨果说的那句“城市既是文字的城市又是石头的城市,但最终文字的城市会打败石头的城市”,我们的理解是,相对于物质的建筑,附着在建筑身上的文化和精神才是真正的城市的灵魂。因此,除了在物质基础上对城市表象进行展示外,更重要的是在精神建筑上提升人们的文化自信。

3、郑州及其郊区应以贴合大遗址的概念来发展乡村

方塘智库:文旅融合后,文化越来越多的跟旅游联系到一起,那在您看来,本身以历史闻名的河南能否将古建筑发展成文旅名片?

李昊:古建筑的保护越来越受到重视,但对于河南省而言,接下去应当把古建筑当做一个媒介来带动更多的资源去构建河南的文化自信,尤其是郑州这样在历史文化上的呈现上存在一些空白的城市。比如山西大同建的大规模新城,一方面有负面反馈认为整个城市是假古董,但另一方面也存在正面反馈认为其带动了地域文化的复兴以及文化旅游的发展。抛开争议而言,它确实构筑了城市形象的文化名片,并且不仅仅是物质性的、单一性的,而是形成了整个城市的综合性文化氛围。这就是说接下去的城市在培育文化氛围的时候应该考虑拼贴城市的概念,在某种程度上修缮、复建古建筑并与现代建筑有机融合,形成马赛克型的拼贴城市。

以古建筑做媒介带动资源构建河南文化自信

这是一个城市规划界比较出名的概念——拼贴城市,是说像马赛克一样将不同的区域拼在不同的地方,但整体和谐。不同的马赛克块代表城市的不同区域,去反映不同历史时期的城市特色、文化特色,这是城市的生命性。

方塘智库:中国古代的建筑一直是偏重于实用性的,那在您看来,这些实用性在不断更新的城市建筑上还有哪些借鉴的空间?

李昊:其实在一定程度上,古代建筑的实用性造成了如今保护的不便,比如,中国大量的木质建筑的保存程度大大不如欧洲同期的石质建筑的保存程度。但是有些建筑,比如庄园、窑洞的很多要素都可以被复制入当下城市的新建筑。

河南要基于自身文化积淀、品格去和现在建筑结合

除此之外,另一种更好的方式是将历史、文化要素和现代建筑结合起来。比如,很多欧洲城市的主城区仍然留存着连片的、自中世纪留存至今的古建筑,但是建筑内部却是非常现代化的家居与智能设施,如WIFI,来满足现代人的需求,这就是用现代化的改造来保留传统建筑,同时给了现代的、时尚的年轻人用先锋思维来与富有历史积淀气息的生活环境相碰撞,从而造就出多元的、多彩的、丰富的当代文化。而这种碰撞,恰恰是北美的城市所缺乏的。北美城市里高度现代化的新式高楼与跑车让城市丧失了传统与现代进行深层次对话的机会,这也是北美城市不如欧洲城市层次感丰富的原因之一。因此,落到河南来看,就要看河南能否基于自身的文化积淀、文化品格去和现代建筑结合,而非全盘现代化。

对于郑州来说,一是整个城市的规划其实可以考虑大遗址、大公园的概念。“大遗址”规划,其实是将城市内部与城市郊区当做一个整体,在大的城乡融合的范围内进而凸显出周边乡村的历史文化。这样以后人们关注郑州时,就不仅仅是关注市区的一小片地界,而是去关注整个大郑州、理解大遗址的概念。同时在宣传上可以与新媒体、新文创进行结合,强调地域的感知性,让人们谈及这个城市时就能感知到它的文化。二是,将遗址与交通形成可达性串联网络,从而有一个文化引导性的发展,以文化为触媒带动整个区域的城乡发展。

评论