80年代的上海已经是中国最能花钱的城市了。

我特别喜欢上海第一百货商店的一个规定:如果你丢了一双袜子中的一只,你能另外买一只替代。以现在的眼光看,这是绝对的用户体验。

第一百货所售商品琳琅满目,从毛笔到消防水管,这里销售16种尺寸的保温瓶,提供水龙头和各种尺寸的垫片,80年代不是一个用完即扔的社会。

在戏曲道具柜台,用3美元就可以买一把Colt.45,不是真枪——只是一把文革时期唱戏用的木质舞台道具,营业员并没有介绍这是美军备用枪械,而仅仅说是国民党的武器。

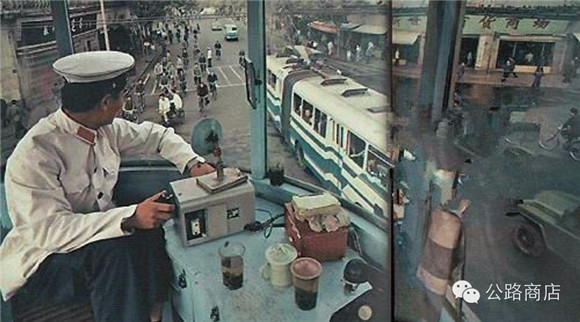

星期天的时候,第一百货的五层大楼拥挤了约20万人。那个时候都是六天自愿工作制,但是对于大多数人,第七天才是用来购物的,星期天的南京路拥挤到巴士几乎无法通行。

1980年这里售出14766辆自行车,11424辆缝纫机和12509台电视机,本来电视机能卖出更多(一台9英寸电视机售价150美元),但是供货受限制,需求也受限制。买一台电视机,缝纫机或者自行车需要有票,当然也得有钱。票由工厂和居民区发行——数量不多,经常是作为奖励发放。

在以前,配给券同样用于购买粮食、猪肉、鸡蛋等日常用品。

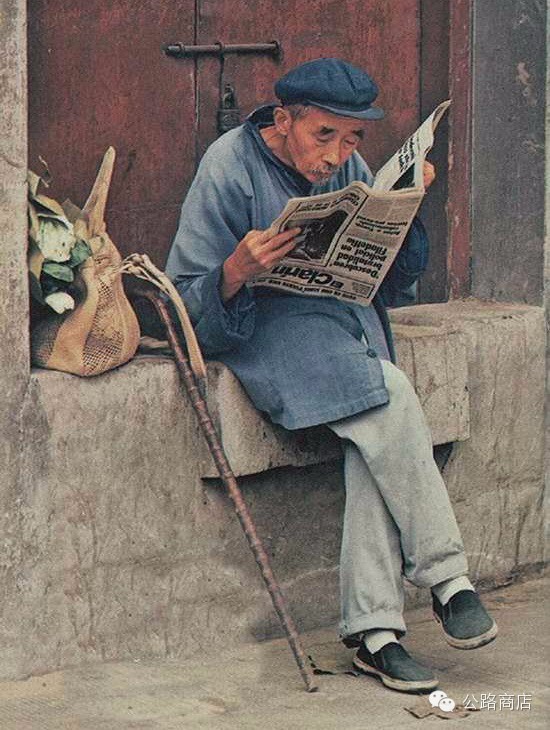

但是上海看起来并非粮食紧缺,做的衣服比另一个口岸城市广州看起来漂亮的多。无论如何,中国的大米可能是世界上最便宜的,而第一百货出售的耐穿的棉夹克也只售5美元。

一个普通上海工人每月能挣40美元,可以衣食无忧。

满心欢喜的副经理陈国梁向后梳的头发已经变得花白,呷一口茶,他略有所思地谈到了一千万元的年终利润,因为帮助商场超额完成销售目标,一千名员工将分享29万美元的奖金,收入将因此提高60%。

资本主义手段?不,陈先生说,奖金是优越的社会主义制度。“多劳多得,少劳少得。”

上海的历史并不悠久。这个城市并不因为旧朝代王公贵族的豪华宫殿而闻名,而是因为其发达的工业和贸易。

1980年,上海有8000座工厂,从女工手工粘贴纸袋的小作坊到巨型钢铁厂各种各样:上海生产的春雷牌收音机;飞人牌缝纫机;白猫洗洁剂和大白兔奶糖;金象巴士和白象电池;这个城市还用自己的名字来命名鞋油,汽车和电梯。那一年上海生产了价值390亿美元的商品,占这个世界人口最多的国家工业产值的八分之一。

黄浦江上汇集了货轮、油轮、渡船、驳船,偶然出现的潜艇、导弹艇、和鞋状的小船。上海当时每年处理八千万吨货物,是世界最繁忙的港口之一,但是大多的货物来自中国国内:比如来自大连的石油。国际贸易的货物只有一千六百万吨。

十号码头正在处理运往卡萨布兰卡的茶叶和运往伦敦的纺织品,一艘日本货轮运来了旧轮胎,用做一个橡胶工厂的“原材料”。

在一堆堆铜猪中间,一些人弯着腰在使劲戳。“我们是冶金局的办公室职员,”当中的一个人说,“我们规定每个星期四办公室职员需要做一次体力劳动。”这个小组的任务是:收集从铜猪身上敲下来的每一片铜片,“铜很贵,”这位职员说。

周凤英看起来像18岁但其实已经24岁,她上了一所职业学校,然后去了码头工作,有人问她是不是更喜欢别的工作。“我想做什么并没有用,”她回答,“选择权不在我,这是分配给我的工作。”

当时的上海人很诚实。至少对于相同的问题,其他城市工人的回答更像是爱国口号。

十一年的工作经验让王美娟在15吨大卡车的车盖下面操作得心应手,她用电线将发电机、车灯、喇叭连接起来,不一会儿,排气管就冒出了烟,又一辆交通牌卡车从市郊工业区的载重卡车厂下线。

你可以任意定制卡车的颜色,现在是军绿色。“我们以后可以提供淡绿色,桔红色和黄色。”上海的街道将变得多彩。

上海船厂里,工人正在组装一台9000马力的柴油发动机框架,有四层楼高。

那里的工人似乎比实际需要的多,许多人站着聊天无所事事,这在中国当时的国有厂子里并不典型。

上海的工厂与当时其他地方不一样的就是对额外人力的培训,上海每年向中国的其他地区输出了很多技术人员。

“我们工厂的年人均产值约为8000美元,”一位工程师说,“这在中国是比较高的,但是比起美国或者日本就非常低了,我们自知技术落后。”

“我们落后,但我们不会永远落后。”

我说过了,上海人很诚实。

其实在当时,上海的工业并不落后,甚至在中国是顶尖的。带来必然效应就是年轻人对消费观念的崇尚,就像现在中国年轻人整体的消费思维一样。

年轻人喜欢上了电影,在电影院门口买瓶塑料瓶的荔枝水成为了时尚,他们称之为幸福。

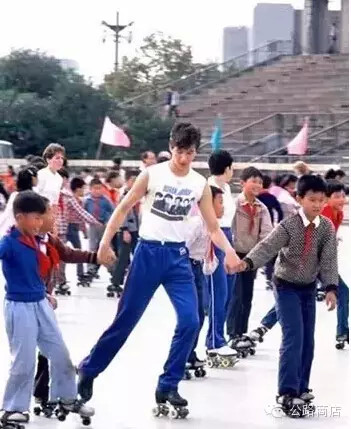

摇滚乐和迪斯科音乐对于当时的年轻人来说是外来物,一切新鲜的活动都被一股脑接受,这些热潮比中国其他的城市早了至少5年。

随着消费观的刷新,高档餐厅也应运而生。比起现在自我标榜的吃货,毫不逊色。

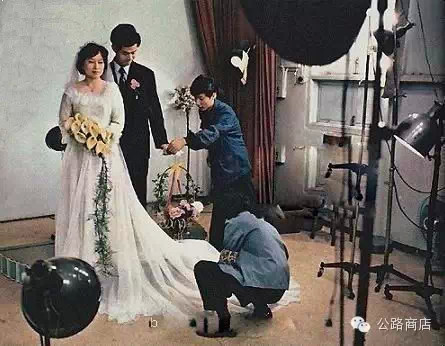

年轻人开始想要买五颜六色的新衣服,自由恋爱,外面世界的气息首先从人们对美和潮流的认识上开始。

上海的意思是“海的上面”,或者“到海上去”,就像鸦片战争之后,二战之前那样:从国外进口的物品都需要从上海运往内陆。上海因此变成了亚洲的巴黎。

但所有这些资本主义的残余在1949“解放”后都被清扫一空——新政权的社会主义“转变了”外国企业,“改造”了3万名娼妓,断绝了20万吸毒者的鸦片来源,上海变得像婴儿一样纯洁。

因此当消费上海再次兴起的时候,上海并不安宁。

市政府的墙上刷满了抗议的标语,一群人聚集在那里。他们在抗议什么?上百人挤在一起,一个瘦削脸的青年男子倾诉着他和他的家庭遭受的不幸,他的父亲被贴上“资本主义走狗”的标签,他被流放到农村,受到辱骂和殴打,他不喜欢他的工作,而他的房子也被付之一炬。故事一个接着一个,最后,一个旁观者叫道“直说吧,你们想要从政府得到什么?”

“雪耻!”他回答。

一个崇尚消费的社会对失业者的压力是巨大的。

比如说上海毛巾厂生产的高档、柔软的毛巾——这些毛巾是出口的,年轻人根本买不起,"对于失业者来说太贵了。"

抗议者中的大部分都是在“待业”——失去了工作。没有工作,就没有收入。中国没有帮助失业青年的社会救济系统,失业者只能依附于自己的亲属。1980年上海努力为40万人找到了工作,而成千仍然赋闲的人只能走上街头示威以期受到关注。

但这都是消费社会必经的过程。

“我们知道我们得等,”一个学生说“我们还不能想要什么就有什么。”在城北的复旦大学学生宿舍,这里挤满了铺位,晾着的衣服装点着这个很小的房间,搪瓷脸盆堆在一角。

愿意等多久?他淡然一笑,“这将是长期的艰苦奋斗。”

长期被世界孤立,中国学生对其他国家缺乏了解,尽管如此还是知道关于其他资本主义一些八卦,尽管不太全面,比如:“如果牛奶不能获得高利润,美国的资本家情愿把它们倒进大海。”

复旦的另一名学生很认真的补充道:“重要的不是人人都有电视机,而是如何实现四个现代化。”他用笔标出了这个似乎每个人都铭记的国家目标:农业、工业、国防、科技的四个现代化,“实现四个现代化,我们就能过上幸福生活,我坚信!”

1980年国家地理杂志的摄影师Bruce Dale对当时上海的消费革命专门拍了一个专题摄影。本文所用的大部分照片,均来自这位摄影师。它充分反映了上海在那个消费时代所产生出来的某种萌芽。尽管时过境迁,但显然这些低清照片依然能让你感到和1980年的上海,和我们现在这个消费时代之间微妙的关联。

***

更多内容,可关注公路商店网站:www.ontheroadstore.com

评论