摄影、文字:蔡星卓

夜晚的北京属于一小部分清醒者。

也许是酒吧里刚刚买醉推门而出的年轻人,夜晚是他们另一种生活的开始。也许是清冷街道忙碌的环卫工人,急于将最后一袋垃圾装上车。也许是即将关门的便利店不小心睡着的老伙计,被顾客的叫喊声打断了一个梦。

夜幕引领人们走向另一重时空。阻隔了烈日下的嘈杂,清醒者们享受着另一种自由。或许是白日里无法享受的空无一人的街道,或许是无人敢大声讲话的静谧氛围,又或者是无法在理性的白日所发挥的感性能量。

一个不小心,人与人在深夜时分便相遇。

“在北京呆得太久了,很难去别的地方生活”

“我最火的歌就是‘怕上火喝王老吉’。听过这个广告吗?那个就是我唱的!”凌晨十二点多,姜木掐断一支烟,嗓音略微沙哑。

因为“没事儿做”,六年前,他开了这家日式居酒屋。延续了他自己年轻时日夜颠倒的生活,这家店选择深夜营业的模式,直至凌晨四、五点钟。

嗓子坏掉之前,姜木是个职业歌手。“做音乐很苦。”三十年前,老家在东北的姜木来到北京,“以前什么音乐都做过”——从最早玩摇滚,到因为“没饭吃”而转战的流行音乐,再到老了以后玩的布鲁斯。两年前,在医生的判定之下,姜木嗓子里的囊肿有50%喉癌的可能性。“我知道他肯定是骗我的,但我当时要用嗓子,所以觉得把囊肿做掉也没什么,小手术。没想到是这个样子。”居酒屋里的一个角落,有个小小的演奏区域,曾是姜木自己唱歌的地方。

昏暗灯光下,“姜木家”三个字被显眼地刻在店内的一块木牌之上。

“还是想做司机,我喜欢开车”

凌晨一点半。第一眼看到张燕鹏时,他正骑着共享单车,穿梭在一片因路灯而昏黄的树影之下。

这是他第一个礼拜做代驾的工作,到这时候,已经跑了三十多单。33岁的他“想来大城市闯荡闯荡”,于是离开妻子和两个女儿从山西长治来到北京。在选择工种上,做代驾暂时不需要自己投资一辆自行车。张燕鹏与老家的几位同做代驾的朋友一起租住在十八里店,三人平摊两千元的房租。有时,他会睡到十点来钟,中午就出门,做那些喝酒人的生意,不过总归还是夜晚时的生意最好。酒吧和大酒店是他最常去的地方。做代驾赚的钱,不仅够他在北京自己生活,还可以把多余的钱寄回老家。

奥运年时,张燕鹏也闯荡过北京,做保安和店面装修。“那会儿刚来没怎么跑,都十几年了。......零八年那会儿我住在昌平,没来过市中心。”如果换一份工作,张燕鹏说,“还是想做司机,我喜欢开车。咱也没什么文化,就会开个车,其他的也不会干。”张燕鹏的微信头像是从驾驶座位拍摄的方向盘,仿佛只要他愿意,仿佛只要有一辆车,他就可以肆意驰骋在北京的夜色之中。

“他说啥你们就信啥啊!”

地下通道的对面,就是这五个年轻人工作的地方,一家养生会所。

凌晨两点的大街,被硕大的街灯照出了如白天一样的明亮感。这五个90后年轻人,十二点多刚结束了工作,吃过饭,正有说有笑,走向不远处的员工宿舍,分享着彼此之间微凉的空气和热情的交谈。“我们的工作是做养生服务,为人民健康而服务!”跟着略微不正经的话的,总是一阵哄笑。他们来自黑龙江、河南......五人之中,有的刚来北京不到一年,有的来了两三年,乡音还未从说话的语气之中完全消失。学历的限制使他们选择工作的机会变得有限,被老师培训之后,他们开始做目前的工作。

五个人都还未婚。也许赚够了十几万,就可以回家结婚了。“走吧!挺冷的。”一阵摩托车疾驰而过的声音之后,他们消失在冷色调的地下通道之中。

“怎么办?没办法”

“以前给人家做服务行业。这不是老了眼花了看不见了,就出来卖花了。”

如果你曾经经过三里屯酒吧街一带,一定对这些手里拿着气球状装饰品的女人并不陌生——你会被拦下,询问是否想来一支,甚至有时被追出去几十米远。

在马玉兰(化名)眼里,晚上才是她最有机会赚钱的时刻,而年轻人则是她的潜在顾客。25块钱一支,马玉兰很清楚记得自己近几天卖出去了7支。“我没有退休费,看病又不报销,不赚点钱怎么办?”今年65岁的马玉兰和老伴独自在北京生活了二十多年,孩子则留在了老家河南给人打工。“没钱,孩子咋结婚。农村结婚要五、六十万,上哪弄五、六十万去。”

说着,马玉兰追了一对刚从酒吧出来的男女百米之远。在和旁边的另一个卖气球的女人争夺顾客时,她不得不努力跑得比别人快,同时嘴里念念有词。最后,年轻人给了她二十元。“气球我不要,这个钱给您,您别追了。”

“这里空气不好,但非常繁华”

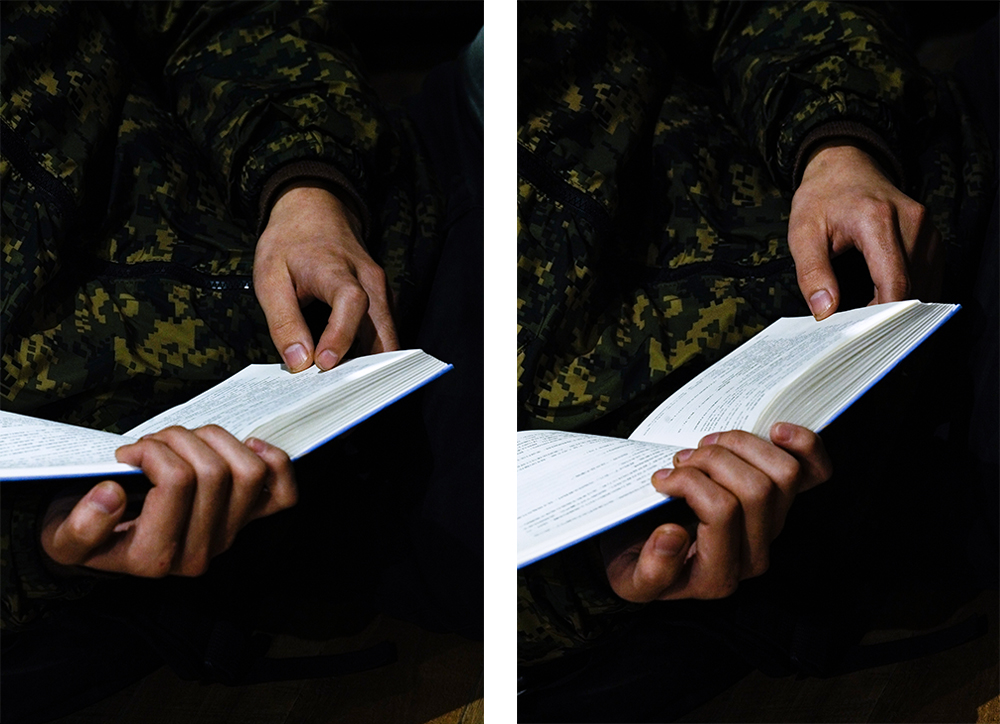

韩子林(化名)的《海底两万里》看到了第310页,是他光临这家24小时书店十多次的成果。几乎每次来,他都看同一本书。

25岁的韩子林刚刚辞职。学习计算机的他在2014年毕业,刚开始接受了学校分配的工作,一年多前离开老家吉林通化来北京找工作。他租住的房子在昌平,但无业游荡的状态,让他有时白天有时深夜得徘徊于书店。“自己买回家看没有在书店看得有感觉。”也因为觉得安静,就着一杯蔫掉的、失去冰爽温度的可乐,韩子林一直坐到了凌晨三点多。

“我喜欢北京,这里空气不好,但非常繁华。”

评论(7)