文 | 邵宇 陈达飞

(邵宇为东方证券首席经济学家、总裁助理;陈达飞为东方证券宏观研究员)

当下,一场由程序员发起的抗议“996工作制”(早上9点上班,晚上9点下班,一周工作6天)的网络版“集体诉讼制”正在发酵,引发广泛关注。

劳务纠纷的产生有各自的时代背景,劳动者权利意识的觉醒,内生于劳动力市场的结构性变化和经济发展阶段的转变。劳动力市场结构变化体现于刘易斯拐点的出现和老龄化,经济发展阶段转变的一个体现是人们从基本的物质文化需要转变为美好生活的需要。

本文意在透过现象看本质,揭示劳务纠纷背后的经济学逻辑,并将其与当下备受关注的户籍制度改革结合起来。

劳动市场结构与劳动者权利意识

大量学术研究证明,人口红利来自于人口年龄结构的特定特征。劳动年龄人口在总人口中所占比例的增加为一个国家的经济发展提供了契机,能够助力其实现高储蓄率、高投资和快速的经济增长,而劳动年龄人口的下降,将直接降低经济的潜在增长率。

2004年以前,中国享受双重人口红利。一方面,劳动年龄人口占比不断提升,数量不断增加,与刘易斯二元发展阶段中的劳动力无限供给的情况相对应,从而为经济发展提供了廉价的劳动力资源;另一方面,城镇化不断推进,大量农民工进城务工,劳动力跨地区转移,带来劳动力资源配置效率的提升。不仅如此,劳动与资本的匹配,还有助于缓解资本边际报酬递减。2004年,被社科院蔡昉教授定义为中国的刘易斯拐点,亚洲生产力组织(Asian Productivity Organization,APO)组织认为在2005-2010年期间。刘易斯拐点之后,农村剩余劳动力从过剩转变为短缺,人口流动产生的效率提升边际趋缓,非技能劳动者工资快速增长。

紧接着,2013年,15-65岁劳动年龄人口绝对数量开始下降,劳动年龄人口占比下降,人口抚养比不断攀升,人口结构向老龄化转变,这标志着一般意义上的人口红利开始消失。所以,2013年之后,从人口角度来看,以前支持经济高速增长的有利因素,开始变为不利因素。计划生育政策的取消并不能扭转劳动年龄人口收缩的趋势,但户籍制度放开,却可以充当人口流动的“润滑剂”。

理论上来说,当经济处于刘易斯二元经济发展阶段时,由于农村剩余劳动力无限供给,谈判能力相对较弱,劳动力市场属于典型的买方市场。劳动者工资不是由边际生产率,而是由基本的物质生活保障而定。这个阶段,用人单位会尽力压低员工的工资和福利,在僧多粥少的竞争环境里,员工也只能忍气吞声。

但是,一旦跨越了刘易斯拐点,进入到新古典发展阶段,劳动力供给从过剩变为短缺,经济发展不再依靠粗放式的劳动力数量的投入,而是依赖于人力资本和生产效率的提升。此时,整体而言,劳动者在劳动市场的议价能力会有所提升,工资越来越取决于边际生产率,所谓“能者多拿”。

刘易斯拐点之前,资本是经济发展中的“短板”,在此之后,劳动变为“短板”,特别是非熟练技能劳动者。所以,从要素投入的价格来看,就表现为工资的提升,而且非熟练劳动者的工资上涨速度更快,这就是北上广深这些一线城市农民工工资上涨较快的原因,保姆工资甚至高达万元以上,基本工资与985学校毕业的博士毕业生旗鼓相当。

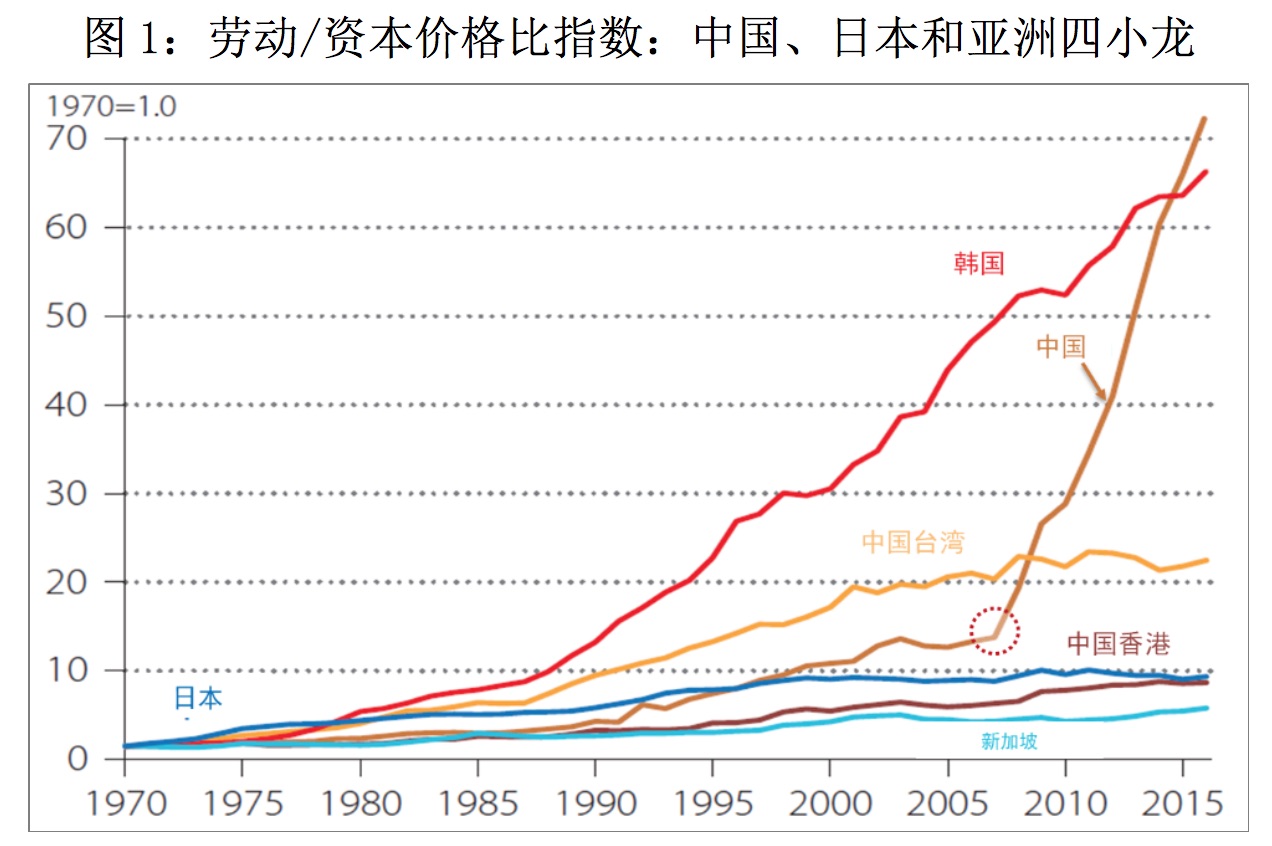

图1显示了中国、日本和亚洲四小龙的劳动力相对于资本的价格变化。劳动力价格的定义是小时平均工资(总劳动报酬,包括我们对自雇工人和家庭工人工资的估计除以总工作时间)。资本价格是估算的,用以衡量投资方的资本成本。1970年,各国劳动力相对于资本的价格指数均为1。可以看见,中国在2008年出现了明显的转折点,在此之后,劳动力相对价格快速上涨。这与中国劳动力市场结构的变化是一致的,而且,不同收入群体的工资涨幅有快有慢。从2004年开始,沿海地区开始出现民工荒,非熟练劳动者供不应求,其工资涨幅明显高于其他收入组。

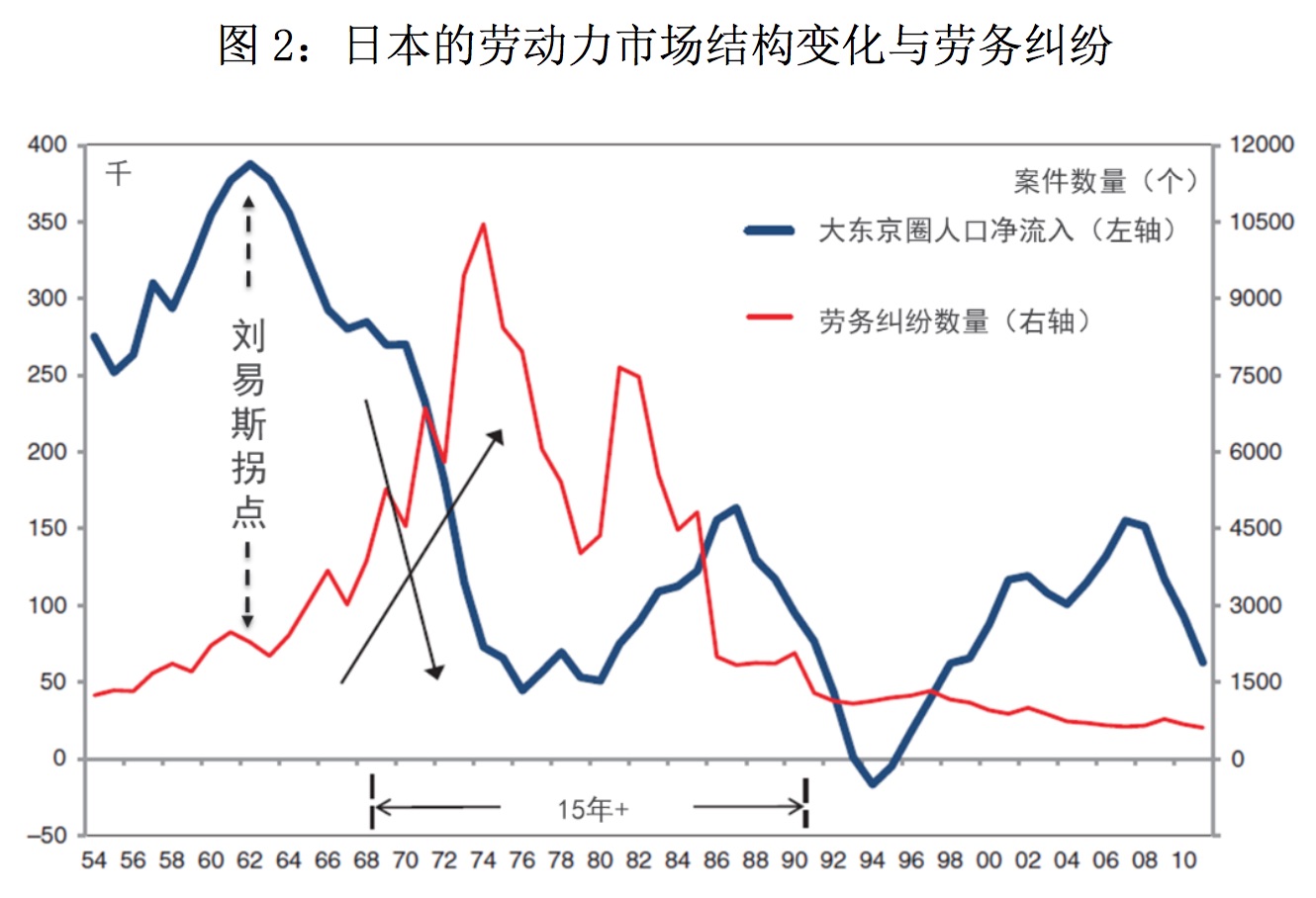

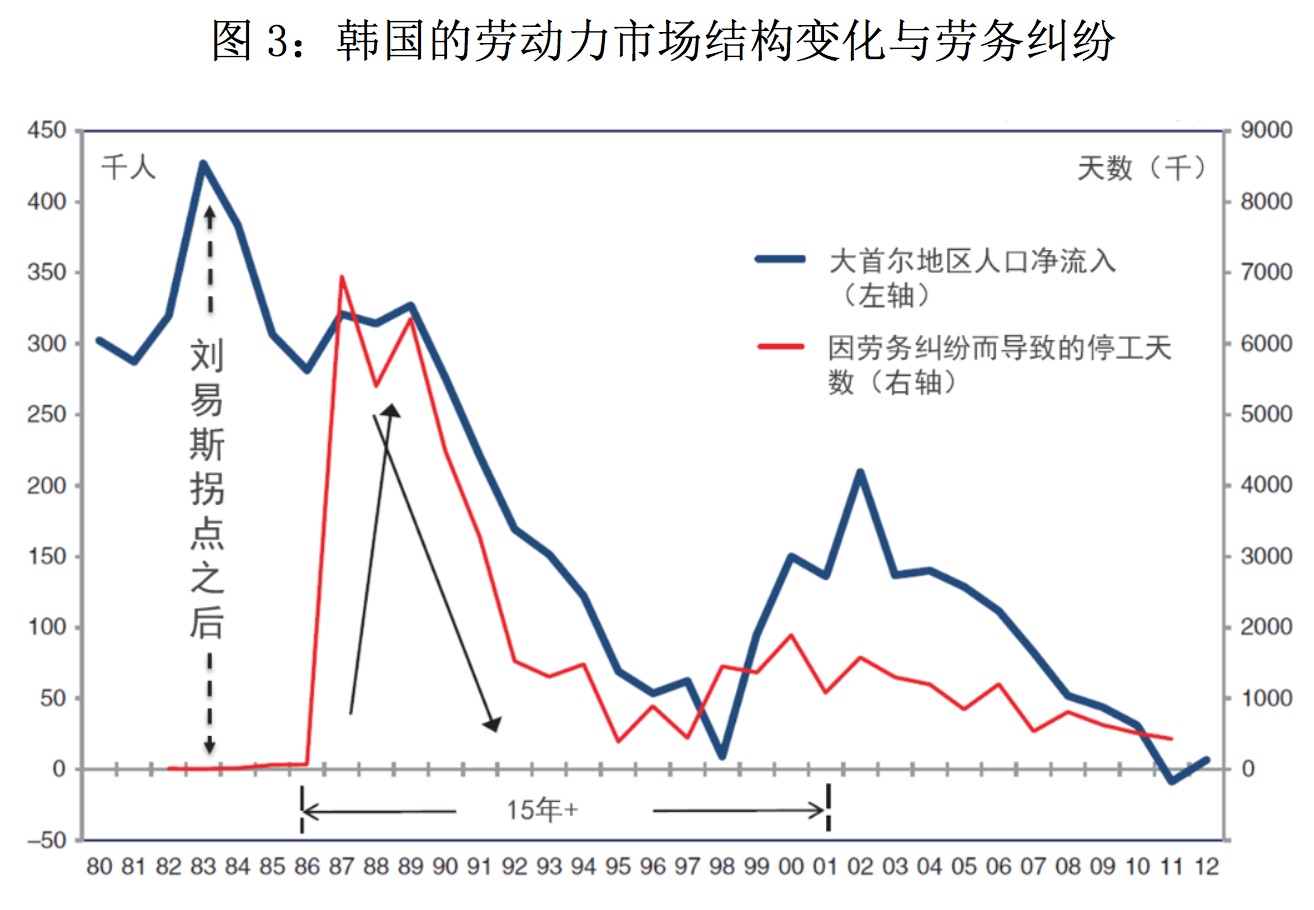

另一个容易被忽视的表现是,随着劳动力资源变得稀缺,劳动者的维权意识开始提升,政府也开始完善劳动力市场的制度建设,以维护劳动者的合法权益和社会安定。从图2和图3可以看出,日本和韩国在刘易斯拐点之后,向大城市流动的人口开始下降,劳动力供应开始紧张,劳务纠纷数量也明显增加。

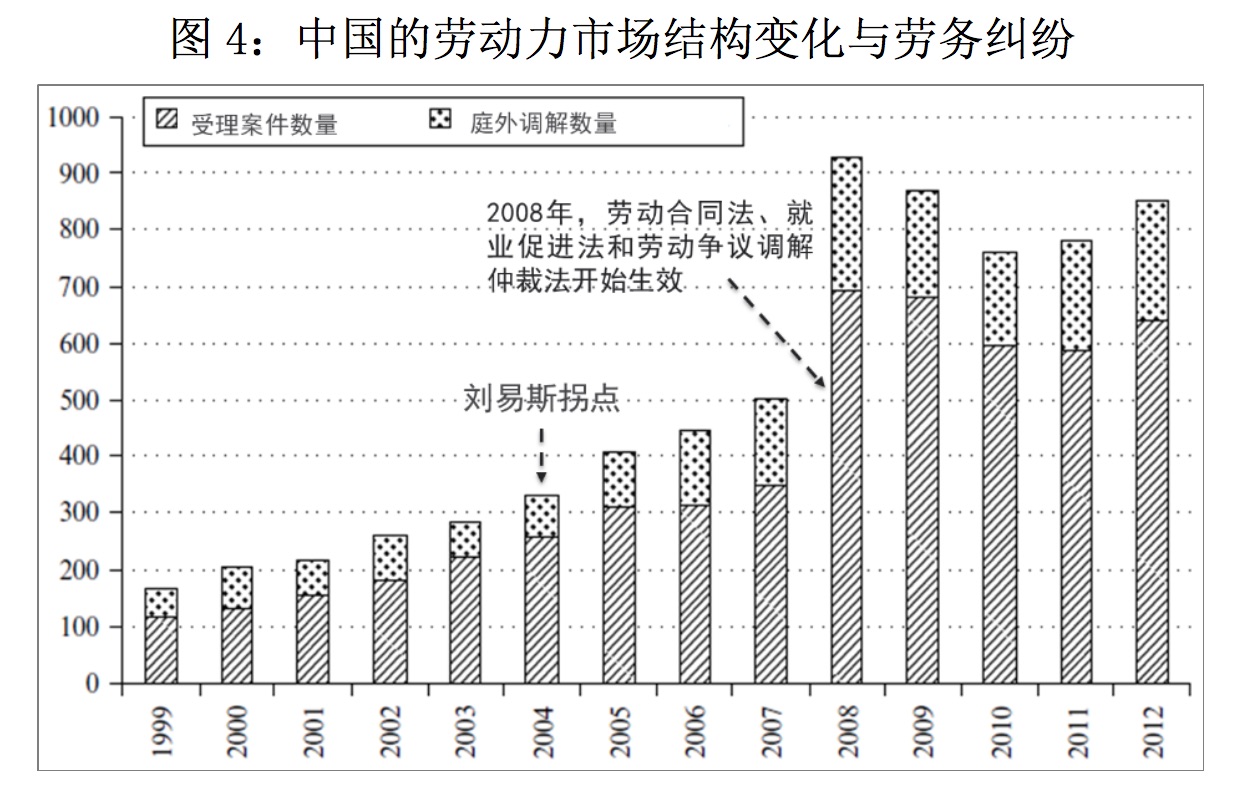

中国也不例外。如图4所示,2004年出现刘易斯拐点之后,特别是在2008年劳动合同法、就业促进法和劳动争议调解仲裁法生效之后,劳务纠纷数量也出现了明显的增加,从2004年到2012年,每年平均增幅12.6%。

当然,劳务纠纷的增加,并不一定意味着社会更加不稳定,而是劳动力市场结构的变化和制度的完善共生的一种现象。蔡昉(2014)从知名经济学家赫希曼(Hirschman,1970)的“退出、呼声和忠诚”的理论框架下对其进行了解释。赫希曼认为,任何一个组织的成员,当其在所在组织得到的利益和其付出不对称时,他可以选择退出,或者是表达呼声,前者是脱离组织关系,后者则寻求改善组织关系。这两个选择会交互作用,彼此影响。比如,如果缺乏表达呼声的渠道,人们会更容易选择退出。相反,如果能够通过便利的渠道表达自身的诉求,人们可能会首选表达呼声,其次才是退出。但是,一旦考虑到忠诚,三者之间的交互作用,会使得选择更加复杂,忠诚度的提高,会大大降低退出的可能性。

就劳动力市场而言,在劳动力过剩的情况下,再加上户籍制度的缺失,劳动者整体上是缺乏“退出”权利的,这也会影响他们表达呼声的诉求。一旦劳动力变得稀缺,劳动市场结构的变化就给劳动者提供了“退出”的权利,他们表达呼声的概率也会大大提高。在忠诚度的影响下,他们会先选择表达呼声,其次才是选择退出,如果职工对于所在公司没有任何忠诚可言,则会直接选择退出。所以,程序员们对“996”工作制的“集体诉讼”,是在一定忠诚度的依托下,集体表达呼声,目的在于改善福利及其与组织的关系。类似劳务关系事件频繁发生的背景,就是劳动力市场结构的变化。

人口红利的消失和户籍制度改革

日本学者Ryoshin Minami(1968)的研究认为,日本出现刘易斯拐点的时间大约在1960年代初期,而以人口抚养比显著上升为标志的人口红利显著消失的时间却在1990年代,期间相隔30年。韩国学者Moo-Ki Bai(1982)认为,韩国的刘易斯拐点出现在1970年代初,而人口红利要到2000年前后才开始逐渐消失,期间维持了20多年。反观中国,蔡昉认为2004年为中国刘易斯拐点的标志性年份,而在2010年左右,人口抚养比开始上升,人口红利开始消失,两个拐点之间仅仅相隔6年。

日本和韩国在进入老龄化社会时,已经跨越了中等收入陷阱,迈向了高收入发展阶段,而中国,从2010年算起,到2022年左右跨入高等收入国家,中间还有12年的时间。从这个角度来说,中国面临的潜在增速下行的压力更为显著。

如前所述,计划生育政策的放松,无法扭转中国生育率不断下行的趋势,因为生育率不仅取决于制度,更取决于经济所处的阶段。人们选择是否生育,以及生育几个孩子,多少会从成本-收益的角度进行核算。在户籍、教育和医疗等各方面制度不健全,房价高企和大学毕业生面临的就业困境并存的情况下,生育成本非常高,而收益却相对较低,再加上前期计划生育政策的限制,导致中国总和生育率(女性平均生育数量,详情请见笔者的另外一篇文章)过快下行。

但是,中国的城镇化率还较低,着眼于流动人口的户籍制度改革仍大有可为。我们可以将中国的劳动力人口划分为3个群体:城镇户籍劳动力、农村户籍劳动力和在城镇打工的非城镇户籍劳动者。由于户籍制度的限制,中国目前的户籍人口城镇化率仅为43.37%,与常住人口城镇化率的缺口为16.2%。放开户籍制度的限制,不仅有助于提升户籍人口城镇化水平,还有助于提升劳动力参与率,因为相比而言,以农民工为主体的非城镇户籍劳动者的年工作小时数较低,在面临经济波动时,还会退出劳动力市场,回到农村。

实际上,从上世纪80年代开始,中国就在逐步放开户籍制度的限制,但过去几十年的实践,基本上是一种自下而上推行的,所谓“因城施策”,缺少顶层设计,这种方案的好处是因地制宜,坏处是容易出现“合成谬误”,即个体理性与集体非理性的悖论,地方政府在执行的过程中,大多是从有利于本地经济发展而言的,不一定有助于整体经济发展,而且往往与“以人为本”发展理念相悖。比如,广东省实行的“农名工积分制入户城镇”的办法,仅限于拥有本省户籍的农名工,而重庆和成都的户籍制度改革的受益者则仅限于本市户籍的农民。发改委文件中提到的“全面”,就是要将跨省流动的农民工及其家属的市民化。国家发改委统一发文,意味着中国的户籍制度改革进入新阶段,即中央统筹与地方推进相协调的方法。

随着经济发展进入新阶段,政府职能也需要随之转换,从原来的发展型政府转变为服务型政府,主要扮演公共品和新制度的提供者。这不仅有利于提升城市的吸引力,还有助于降低企业的劳动力成本和居民的生活成本。但是,在目前的制度安排下,地方政府在向服务型政府转型的过程中,仍然面临激励不相容的问题,因为向服务型政府的转变,短期内需要更多的财政投入,而效益却要等到未来才能实现,在升迁考核的压力下,地方政府往往会舍远求近。所以,这就更加需要中央的统筹,以及在转移支付等方面给予地方政府以补偿和支持。

如果将城市看作是一家企业,市政府是企业的管理者,那么户籍制度改革就相当于将劳务派遣制员工转变为正式员工,共享“五险一金”的福利。但是,户籍制度改革的目标能否实现,还要看地方政府的落实,以及与户籍制度改革相关的配套政策(农村土地流转制度、社会保障制度、教育体系改革、医疗体系改革等等),最终是要让非户籍人口不仅进的了城市,能在城市生活,还能退得出农村,基本生活有保障。在此过程中,政府职能转变亦将发挥越来越重要的作用。

(文章仅代表作者观点。责编邮箱:yanguihua@jiemian.com)

评论