文 | 艺术头条

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场

2019年4月16日,由中央美术学院美术馆与意大利驻华使馆文化中心联合呈现的全球艺术教育推广项目中国首站“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”于中央美术学院美术馆拉开帷幕。

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场

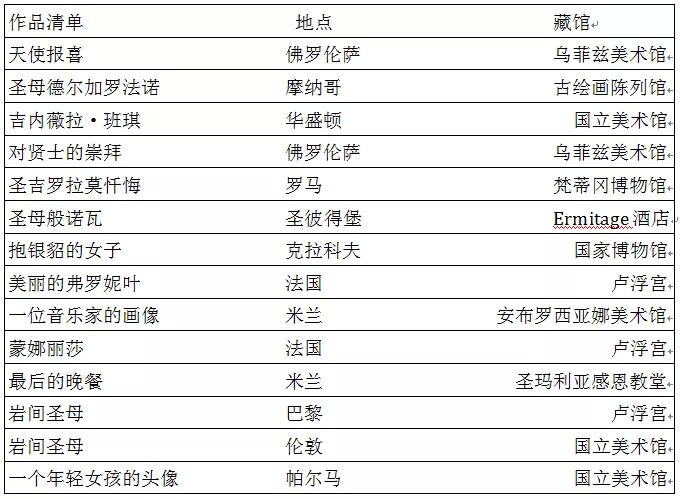

今年是达·芬奇逝世500周年,全球范围内都正在或即将举办各种纪念活动,本次展览作为中国纪念达·芬奇系列活动之一,将收藏在卢浮宫、乌菲奇美术馆、梵蒂冈博物馆等世界重要美术馆的17件达芬奇经典代表作品,包括《最后的晚餐》、《蒙娜丽莎》、《天使报喜》等,通过高清拍摄和仿真原大输出技术进行高质量复制,高度还原画面质感与色调色温,集中重现达·芬奇最重要的艺术创作遗产。

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”开幕现场

达·芬奇是一名画家、建筑师、工程师、科学家……,是意大利文艺复兴时期最杰出的人物之一。他的名字等同于天才的含义,他对知识的渴望使得他在几乎所有的知识领域中都有所作为。达·芬奇并没有给我们留下太多油画作品,但“OperaOmnia”技术的应用可以让广大公众集中观看达·芬奇17件分别收藏于卢浮宫、乌菲奇美术馆等世界级博物馆级的代表作品。

中央美术学院美术馆馆长张子康致辞

正如中央美术学院美术馆馆长张子康所言,达·芬奇对知识的探求不设边界,他对人自身的想象力和创造力充满信心,他的一生集中反映了“文艺复兴”精神中对于人的价值和尊严的高度肯定,他在各个领域的丰富实践,为后世的人们留下了丰厚的文化遗产。这不仅是意大利的文化遗产,它跨越时空、超越国度、富有永恒的魅力,是全人类的宝贵的知识财富和精神财富。

意大利驻华使馆孟斐璇

意大利学者安东尼奥·保卢奇也评价道,“回顾达·芬奇五十多年的专业艺术生涯,我们今天所能见到的那些出自他之手的作品数量非常之少,甚至都不足二十件。一些有文件记载的画作已经散佚;一些作品并未完成;还有一些作品在创作过程中因技术缺陷而损毁。实际上,对达·芬奇来说,绘画更多的是一种手段而非目的。它是获取知识的工具,是科学研究的工具,也是一种前卫的专业实验的工具”。

开幕式现场嘉宾合影

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”开幕现场

诚然,达·芬奇并没有给我们留下太多油画作品,但此次展览通过国际领先的数字采集和制作技术,还原世界大师的经典艺术,使得原本分散在世界各地、无法移动的珍贵原作,能够以新的方式汇聚一堂,无论对于这些作品之间,还是对于这些作品与观众之间,都是一场“不可能的相遇”。

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场

而这样的“相遇”不得不归功于OperaOmnia项目的诞生。项目通过展示高度清晰且尺寸相同的复制品来重现意大利的文化遗产,目前这些复制品妥善地保存在世界各地的博物馆中。

OperaOmnia项目打算在同一个地方提供一位艺术家的全部资料。因使用原创作品设置展览的困难,该项目成为传播意大利文化的宝贵工具。据悉,迄今为止,RAI已经在意大利和世界各地举办了30多场展览,这些展览得到了权威艺术史学家的认可和数十万游客的赞赏。

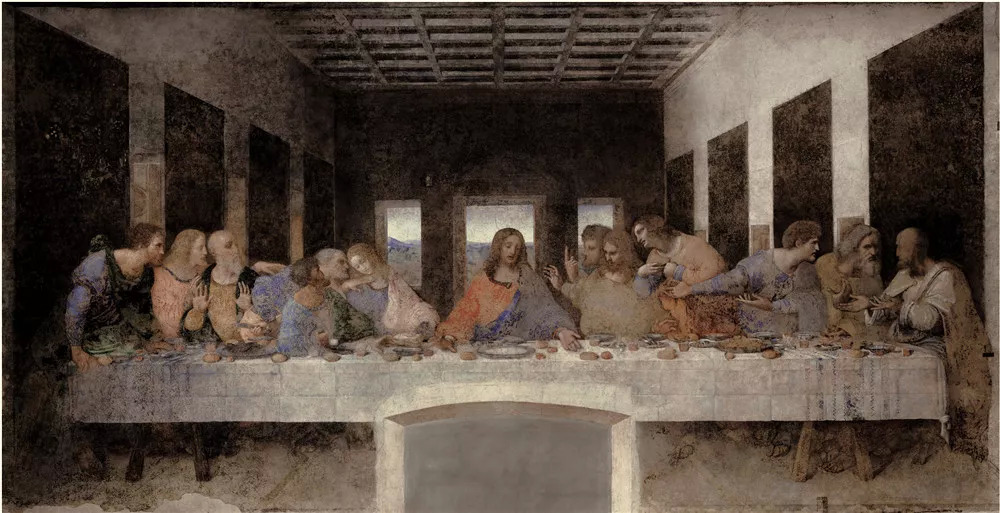

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《最后的晚餐》

得益于此,在此次展览中,观众可以近距离饱览达·芬奇的肖像画、宗教、神话等题材作品。绘制于圣母感恩大教堂修道院墙上的巨幅画作——《最后的晚餐》,在经过1978—1999年到目前为止最后一次修复后,人们无不被它协调的透视结构和广阔的场景构图所震撼。画作中对不同人物所表现出的惊愕、不安、激动、好奇、悲伤、慌乱等不同神情的刻画,表现出人物多样的姿态、反映以及心理活动,给予观众强烈的视觉感受。

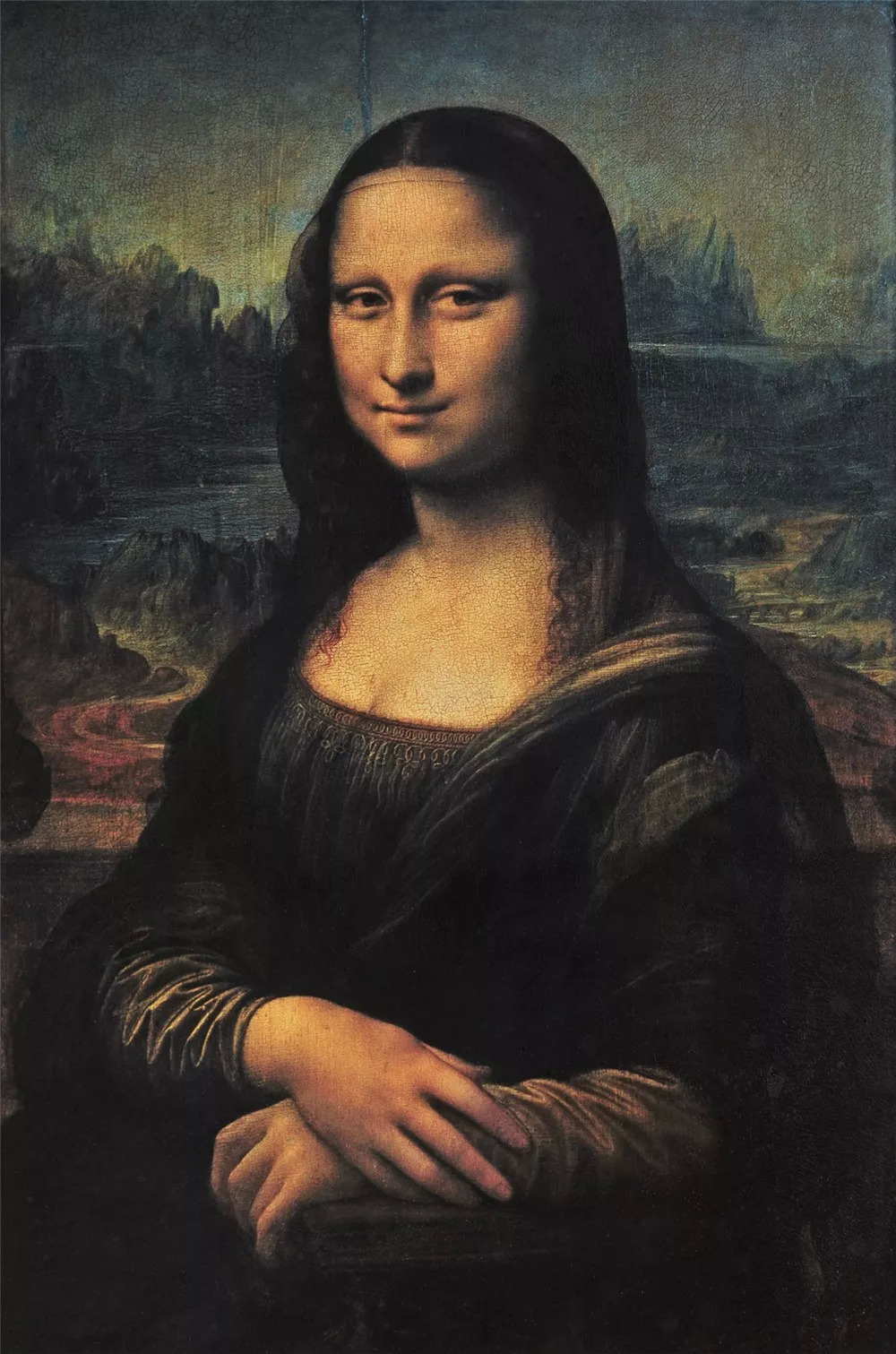

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《蒙娜丽莎》

如果说《最后的晚餐》是世界最著名的宗教作品,那么,《蒙娜丽莎》则无愧为世界上最著名的肖像画之一。在世人的眼中,它有着迷人却难以解释的微笑,受人追捧,也受人喜爱。完美的技法,独特的视角和氛围的渲染,难以琢磨的内心世界以及对景色的精细描绘无不吸引着众人的目光。1989年,马拉尼曾写到“画中的形象是达芬奇带有诗意风格的集大成之作。妇人端坐在敞廊的一端,这种构图与意大利人文主义肖像画有着千丝万缕的联系,对于环境的敏锐掌握,光线的精准调配,以及四分之三半身像的人物形象,带有向画面外缓慢旋转的动态,这些都让世人看到‘呆板的’人物画向‘自然的’肖像画的伟大跨越,开启了一个更加成熟的文艺复兴阶段。”

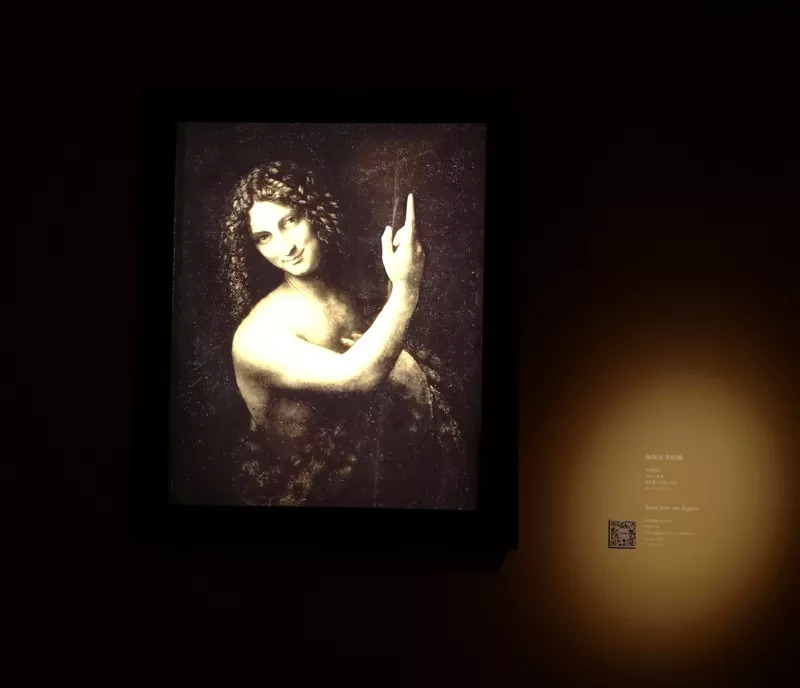

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《施洗者圣约翰》

在达·芬奇的笔记中,曾有“观察水流可以加深头发的表现力,其特点有两方面,一是凸显头发的重量感,另一则是强调线条的可塑性”的记载。从作品《施洗者圣约翰》中可以看到达·芬奇对这一理论的实践,如同流水旋涡般的卷发在光线的烘托之下,散发着迷人的魅力。年轻的施洗者圣约翰上半身呈现着扭转的姿势,幽暗的背景使整个人都笼罩在阴暗之中,浓重协调的色调营造出神秘的气氛,高超的色彩叠加技法让画中的每一笔都显得超凡脱俗。

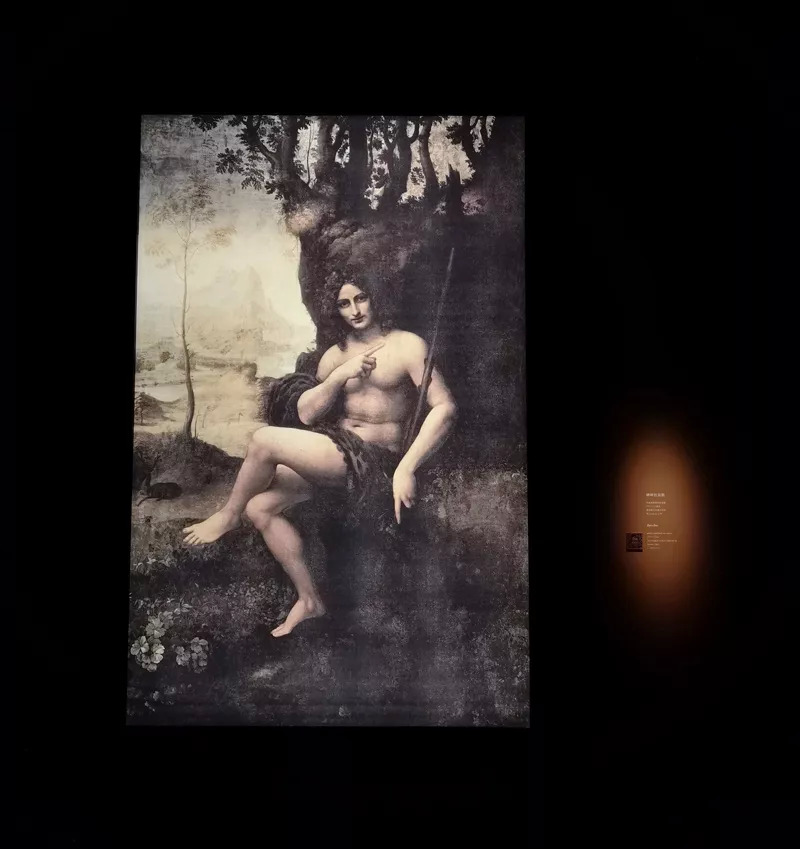

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《酒神巴克斯》

而此幅作品画面中描绘的应该是罗马神话中的酒神巴克斯(希腊神话中的狄俄尼索斯,身上的豹皮和手中的酒神杖),但人物的脸部和手势却与《施洗者圣约翰》十分相似,这其中有何典故?

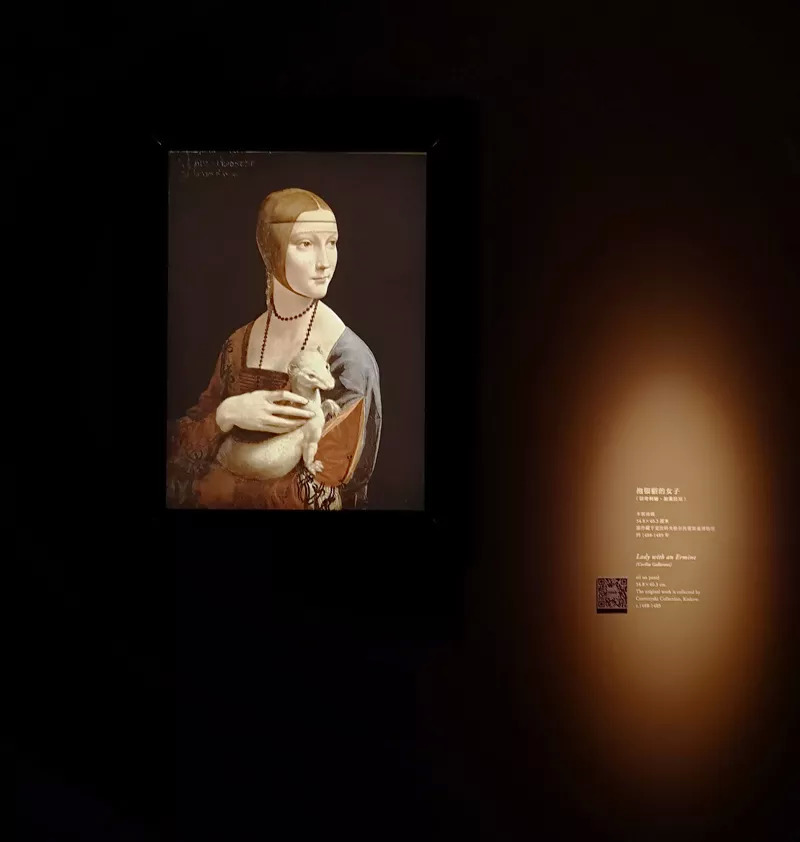

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《抱银貂的女子》

画中女子面带微笑,脸庞微微低垂,头部与上半身朝反向扭转,怀抱中的银貂姿态与女子头部朝向的方向形成富有节奏并且和谐的美感。同时,女子和银貂的面部轮廓、表情、姿势、眼神都十分相似,达·芬奇为何这样描绘?此次展览将一一为观众揭晓。

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场

另外,在展览本身之外,央美方还在开幕前和展览期间,分别在意大利驻华使馆文化中心和中央美术学院美术馆,持续为公众呈现一系列学术讲座,主题包括:《创新者达·芬奇:文艺复兴时期科技的象征》《达·芬奇与解剖学》《达·芬奇笔下的女人》等。展览还配套印制了小册子,介绍达-芬奇的生平,以及17幅作品的背景知识及相关学术讨论。

【雅昌带你看展览】

最后的晚餐(又称《耶稣用最后晚餐的房间》)

壁画460×880厘米

米兰圣马利亚感恩教堂餐室

完成于1498年

站在达·芬奇的米兰名作《最后的晚餐》前,我们首先要了解的是,我们所看到的这幅画已经处于一种极度缺损的状态。达·芬奇为了达到特别逼真的自然效果,没有使用佛罗伦萨的“湿壁画”画法,而是采用将蛋彩和油画颜料混合使用的特殊技法。这导致了画的状态逐渐恶化,迫使后世数代修复者对其不断进行修复干预,从18世纪的修复大师到现代的卡维纳吉、佩里乔立,直到皮宁·布拉姆比拉。布拉姆比拉女士在二十世纪八十年代到九十年代之间对《最后的晚餐》进行了最近一次大型修复。可以公允地说,事实上,这件作品在反复地剥落、修补和润色的过程中,可能只有不到50%的达·芬奇的真迹遗留在圣马利亚感恩教堂的墙上。

《最后的晚餐》局部

“最后的晚餐”这一图像主题经常出现在修道院的餐室里。相比于圣餐仪式,达·芬奇的绘画更多地呈现了当耶稣说到“你们当中有一个人要背叛我”那一刻的情景。耶稣的话引起了坐在桌旁使徒们的惊讶、愤怒以及一系列的身体和心理上的活动。画面里每三个使徒构成一组,就像一场精神风暴激起了在场所有人的思想和感情。

米兰公爵卢多维科·斯福尔扎要求并资助达·芬奇在圣马利亚感恩教堂的餐室里创作这幅画,督促他在1498年完成了这幅壁画(卢卡·帕乔利的证词)。实际上,在《最后的晚餐》里,可以从上方的鲜花与水果花环中看到斯福尔扎的盾形纹章。1854年,在斯特凡诺·巴列兹对这幅画进行修复后这个盾形纹章得以重现。

蒙娜丽莎

木板油画

77×53厘米

巴黎卢浮宫藏

约1501-1503年

《蒙娜丽莎》这幅画是世界上最著名的画作之一,是存在于世界各地游客想象中的一幅真正的名人肖像。但是关于这件艺术品却几乎没有什么是可以确信无疑的。我们从卡西亚诺·德·波左(1625年)那里得知,法国国王弗朗西斯一世以四千金币的惊人高价购得此画。在第一版《艺苑名人传》中,乔尔乔·瓦萨里给了画中的这位女士一个如今广为人知的名字:“达·芬奇受弗朗西斯科·德尔·吉奥孔多委托为他的妻子蒙娜丽莎画一幅肖像画。”他在这幅画上拖延了四年,结果并没有完成;今天,这幅画为法国国王弗朗西斯所有,收藏在枫丹白露宫。

然而,这名女子是否就是弗朗西斯科·德尔·吉奥孔多的妻子蒙娜丽莎,无论这个可能性有多大,我们都无法确定。有些人(佩德雷蒂,1957年)认为他们发现她与帕奇菲卡·布兰达诺的相似之处。帕奇菲卡是朱利亚诺·德·美第奇最受宠的情人,而美第奇是1513年至1515年达·芬奇在罗马期间的保护者。这件作品的时间线索也不确定,最早指向16世纪初期,因为拉斐尔1504到1508年住在佛罗伦萨,他以蒙娜丽莎半身像和双手交叠的姿势为参考,大约在1506年创作了收藏在帕拉提那美术馆的肖像画《玛达莱娜·多尼》。达·芬奇很可能(肯普,1981年)在佛罗伦萨开始画这幅画,然后经过完善在法国画完。达·芬奇用完美技法,以超级精细的重叠层次去描绘《蒙娜丽莎》。她那神秘微笑以及她所身处的广阔而充满生气的自然环境令人无限赞叹,吸引了一代又一代的批评家和作家评说。

天使报喜

木板油画98×217cm

佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

约1470年

意大利统一后取缔众教会的宗教财产。在此背景下,位于蒙特奥利韦托的佛罗伦萨圣巴托罗梅奥教堂的这幅《天使报喜》被收归公有。1867年这幅画被送到乌菲齐美术馆,最初被认为是出自多梅尼哥·吉兰达约之手,但后来人们普遍认为它的作者是当时可能才年仅22岁或23岁的年轻达·芬奇。有一种风格元素经常被用来证明这幅画可以追溯到十五世纪七十年代早期:画中圣母在诵经台上伸出手臂,诵经台的形状和植物装饰纹样与佛罗伦萨圣洛伦佐教堂皮耶罗·德·美第奇的青铜陵墓类似。而美第奇墓的装饰是委托安德烈·德尔·委罗基奥于1472年完成。

《天使报喜》局部

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《天使报喜》

在这幅画里,年轻的达·芬奇因为经验相对不足而在透视画法上表现得不那么完美,评论家们经常提到这一点。即便如此,这并不影响画中人物沉浸在一种通透而明亮的空气中。这种空气向后延伸直至遥远的山脉和城市。阿尔菲奥·德尔·塞拉最近对此画进行过修复,使其呈现出非凡的视觉效果。画中最令人难忘的细节是来报天使降落的那片草地。达·芬奇所描绘的这一前景生机勃勃、充满了灵性。他细致入微地研究了每个细节,预示这位大师对自然界动植物种种奇迹的无穷无尽的研究。

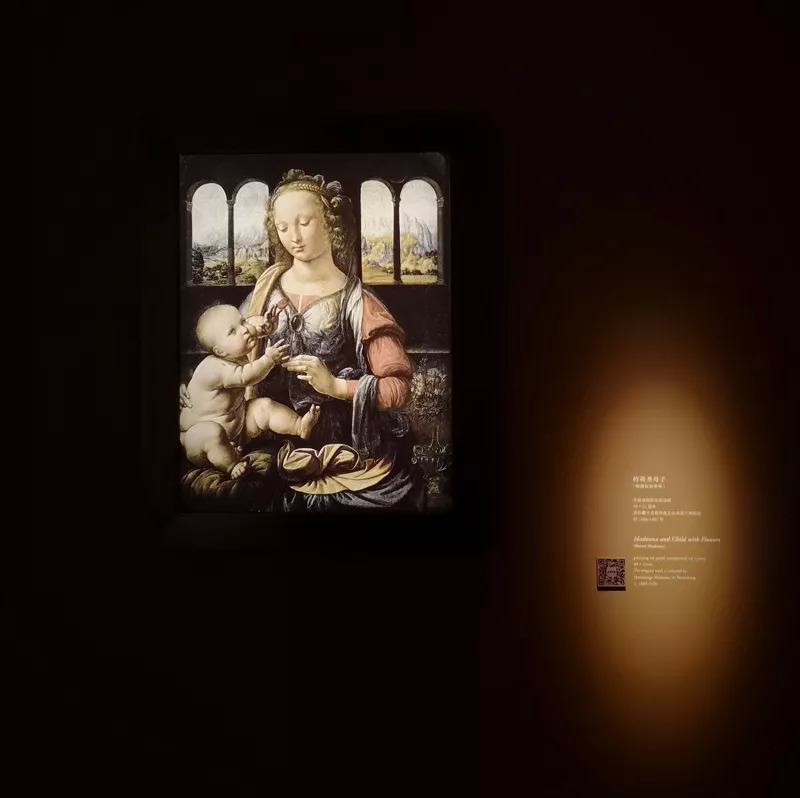

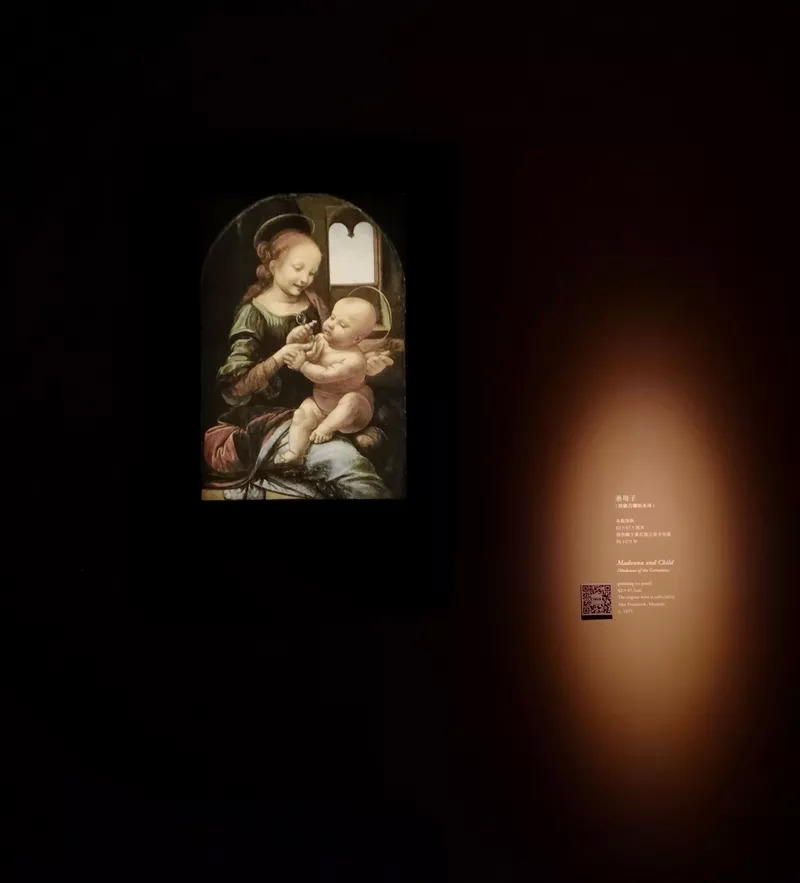

圣母子(持康乃馨的圣母)

木板油画 62×47.5cm

慕尼黑古美术馆藏

约1473年

这幅画描绘了圣母马利亚向她赤裸的孩子献上康乃馨,而圣婴则急切地想要抓住鲜花的画面。在开放的凉廊之外可以看到由蓝色的山峰和树林构成了广阔明亮的山地景观。这可能是达·芬奇的画作中最能表现佛罗伦萨画派以及“师承委罗基奥”的一幅作品。

这也是为什么尽管现如今这幅画被一致公认为是达·芬奇之作,而长期以来却时而被归为洛伦佐·迪·克雷蒂,时而归为委罗基奥之作的原因。画中有弗莱芒画派的优雅和感性,突出地体现在一种微妙的自然主义上,比如对圣母马利亚的衣服和背景处风景的精彩描绘,无一不是对细节的观察达到极致。

而特别是前景中圣母马利亚的斗篷形成的扇形褶皱和对解剖形式的处理几乎真实得可以触摸,与委罗基奥的那些更为精致的“达·芬奇式”风格的雕塑作品更为接近,和巴杰罗博物馆所藏的委罗基奥的作品《拿花的女子》处于同一水平(马拉尼,1989年)。

因此,这幅画的创作年代可能非常早,大约在1473年前后,也就是21岁的达·芬奇还在安德烈·德尔·委罗基奥的工作室的那段时间里完成的第一批自主创作作品的那段时间。

吉内薇拉·班琪

木板油画38.8×36.7cm

华盛顿国家美术馆藏

约1475年

这幅画最早出现在维也纳的利希滕斯坦收藏馆,是达·芬奇年轻时的作品。当时他还不到25岁,仍然跟随在安德烈·德尔·委罗基奥的工作室。据史料证实(安东尼奥·比利、阿诺尼莫·加达诺、瓦萨里),达·芬奇在1474年为吉内薇拉·班琪创作了这幅肖像画。

她在17岁时嫁给了路易吉·迪贝尔纳多·迪拉波·尼科里尼,所以有理由认为这幅画是在1474年或此后不久为婚礼所作的一幅肖像画。此外,这幅小而珍贵的作品运用了各种名字象征符号对画中女孩进行集中赞美。她头部后方的多刺植物刺柏是一种代表祝福的植物,也暗指这位女士的名字。

在背景处,三种植物相互交织形成了一个盾形的纹章:中间是刺柏树枝,左边是月桂,右边是棕榈,分别象征着荣耀(月桂)和美德(棕榈)。

拉丁铭文卷轴上可以看见一句具有象征性的赞美语言“virtutemformadecorat(美德烘托美)”。这幅画画得如此精美,使人感叹她的韶华易逝。评论家们发现,达·芬奇在年轻时期借鉴了弗莱芒绘画,特别是受到凡·艾克绘画的影响,推测当时肯定有佛罗伦萨的富商收藏了凡·艾克的作品(贡布里希,1964年;萨尔维尼,1984年)。

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《博士来拜》

这是达·芬奇的一幅未竟之作,他因1482年迁居米兰而放弃了继续创作。此画近期在佛罗伦萨硬石文物修复研究所得到修复,并于2017年归还乌菲齐美术馆。这一大幅画作经过精心构思和整体处理,便于在创作过程中补充和修改。按照艺术惯例,画家在作画前会先在纸上打草稿,而达·芬奇却直接在准备好的画板上开始作画。

《博士来拜》是受位于斯科皮托村的圣多纳托教堂委托绘制的一幅祭坛画。这座教堂属于圣奥斯定会。奥古斯丁的神学思想中有一个支配性的主题,即他在主显节中看到了天主恩赐的普世性。

博士来拜

木板上炭笔素描、墨、水彩及部分油画

243×246厘米

佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

1481年

达·芬奇想象一群人围绕在圣母身边,形成一个圆形图式,宛如一个水中的漩涡,包围着成为画面中心点的坐在圣母身上的圣子耶稣。画的背景仿佛笔记本上的草图一般,流畅且迅捷地绘成,充满了各种情节。

画的右边描绘了人、马鏖战(这成为他日后为佛罗伦萨韦奇奥宫创作的壁画《安吉里之战》的最初想法);而位于画面左边的建筑一部分已成废墟,一部分正在处于恢复和重建的过程中。

根据安东尼奥·纳塔利最近的研究(2002年,2016年),这幅画的主题是以赛亚预言(以赛亚书第7章第14节,以赛亚书第60章第4节、第6至7节),即救世主基督的降临注定给世界带来和平,并在旧世界的废墟上建立新世界。

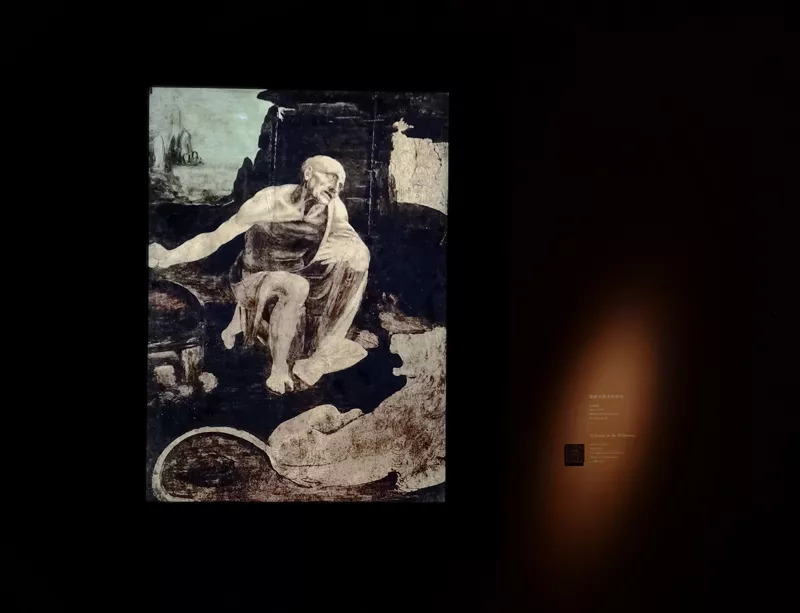

荒野中的圣哲罗姆

木板油画103×75厘米

罗马梵蒂冈博物馆藏

1480-1482年

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《荒野中的圣哲罗姆》

目前所知这幅画曾于1803年被画家安吉莉卡·考夫曼收藏,后来被纳入拿破仑的叔叔,红衣主教费什的藏品,最终在费什的著名藏品分流后进入梵蒂冈博物馆。教皇皮乌斯九世在1846年至1857年间为梵蒂冈博物馆购买了这幅画。

这幅未完成的作品描绘了圣哲罗姆在沙漠中苦修的情景。他裸露着部分身体,双膝跪地,用右手的石头击打自己的胸膛。在他脚前趴着一头狮子,通常作为他的身份象征。

这位隐居圣人被包围在隐现的岩石中。岩石层层叠叠,消失在遥远的地平线。我们对这幅画最初的创作目的一无所知,也不知道为什么达·芬奇没有画完它。圣哲罗姆的面部和骨骼描绘具有强烈的自然主义特征,加上黑色和赭色的色调以及快速的作画笔触,都表明这件作品的创作年代接近于或略晚于乌菲齐美术馆收藏的《博士来拜》。

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《持花圣母子》

1914年,这幅画首次在艾尔米塔什博物馆展出。除了它的上一任所有者M.A.柏诺瓦之外,没有任何关于其他收藏者的信息。柏诺瓦向俄国帝国藏品管理员利法特叙述了一个令人难以置信的小说般的故事:这幅画于1824年在阿斯特拉罕购得。而上一位所有者的先祖最初是从意大利的街头音乐家那里购买的这幅画。虽然从未得到证实,这幅作品其实更有可能是来自库拉基尼亲王的收藏。

持花圣母子(又称《柏诺瓦的圣母)

木板油画转布面油画 48×31厘米

圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

约1480-1481年

这幅画在转移到画布上时受损严重。它的保存条件肯定不算是最好的。画中,一种充满慈爱的感情光环联系着圣母子。我们可以从收藏在伦敦的那幅达·芬奇所绘的以圣安妮与圣母子为主题的大幅素描画稿中再次看到这种情感的联系。

拉斐尔在佛罗伦萨时期创作的圣母像(《金翅雀圣母》,《花园中的圣母》)在很大程度上效仿了达·芬奇的此类作品。很有可能(马拉尼,1989年)这幅画是达·芬奇动身去米兰之前在佛罗伦萨构思并动笔,然后在伦巴第完成的。

抱银貂的女子(又称《切奇利娅·加莱拉尼》)

木板油画54.8×40.3cm

克拉科夫恰尔托雷斯基博物馆藏

约1488-1489年

这幅画描绘了一位非常年轻美丽的女子。从她的发型、服饰和珠宝可以判断出她身份高贵。画中的她并没有看向我们,而是稍稍转头,仿佛有人意外出现或突然说话,转移了她的注意力并让她产生了兴趣。那个女人用一种温柔又热切的方式突然转动,“打破”了原本的姿势,表现出某种激动而不安的情绪。她怀里抱着一只银貂。这是一只活泼而充满生气的小野兽。有必要近距离观察这只被画中女子爱抚的小动物。

它那光润的白色皮毛和显得凶猛而优雅的三角形口鼻部充分反映了达·芬奇研究和描绘自然界动植物的精湛技艺。这位抱银貂的女子(到目前为止,学者们对她的身份没有任何怀疑)名叫切奇利娅·加莱拉尼,大概19、20岁的样子。当年,她出入米兰的贵族精英阶层,是卢多维科·斯福尔扎公爵(别名摩尔人)的情人,并为他育有一子。有资料记录她出入宫廷,和那位米兰公爵有过几年的亲密关系。实际上,切奇利娅抱在胸前的那头野兽暗喻卢多维科·斯福尔扎本人。

他曾在1488年被那不勒斯国王任命为貂王。在这幅画里,她只是爱抚着象征着公爵的银貂,她爱他,却知道不能嫁给他。这幅画很可能是在意大利购得。据记载,自18世纪晚期以来,这幅画就一直存在于恰托雷斯基亲王的收藏里。

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《美丽的费罗妮叶》

在达·芬奇创作的一系列米兰人的肖像中,这幅肖像画是在《音乐家肖像》(安布罗西阿纳美术馆藏)和克拉科夫的《切奇利娅·加莱拉尼》(马拉尼,1898年)之后,大约是十五世纪的最后几年里创作的。和安布罗西阿纳美术馆收藏的《音乐家肖像》一样,卢浮宫最初也很难确认整幅画完全属于达·芬奇的创作,而如今,这一点几乎已为所有人认可。过去(穗达,1929年),评论家认为这幅画由达·芬奇构思并起稿,然后由他的一个学生完成,这个学生也许是博尔特拉菲奥。

美丽的费罗妮叶

木板油画63×45厘米

巴黎卢浮宫藏

约1495-1500年

达·芬奇敏锐的观察和对透视法的充分运用在画中十分突出。画家借此(让人无疑联想起弗兰芒画派,或者也可能是安托内洛·德·梅西纳的绘画作品)描绘出珠宝的形状和华丽,服饰触感的一致以及这个年轻女人的光洁之美。

达·芬奇把她的肖像想象成一个雕塑,几乎是在邀请我们围着作品走一圈(肯普,1988年)。就像《切奇利娅·加莱拉尼》一样,画中的这个女人也稍稍转身。这位迷人女士脸上难以琢磨,飘忽不定的表情令人难以忘怀;她的身份还没有被辨明。学者们认为她可能是切奇利娅·加莱拉尼、贝亚特丽斯·德·艾斯特和鲁克雷齐娅·克里薇莉三人中的一位。

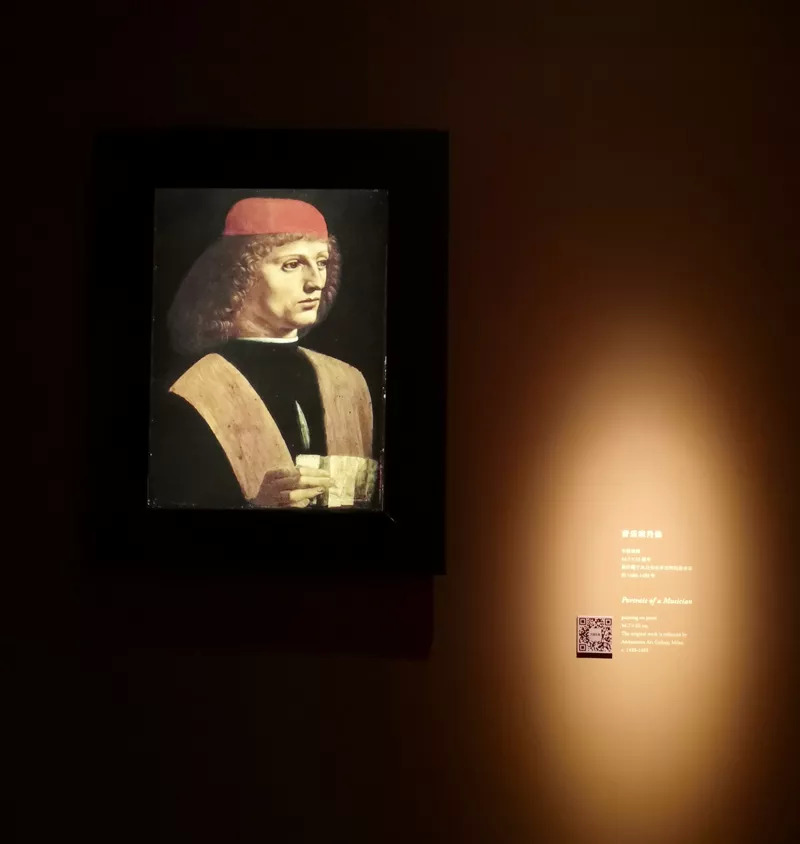

音乐家肖像

木板油画44.7×32厘米

米兰安布罗西阿纳美术馆藏

约1488-1489年

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《音乐家肖像》

这幅画于1672年在安布罗西阿纳首次被记入档案。它可能是由红衣主教费代里科·博罗梅奥捐赠的。博罗梅奥是安布罗西阿纳图书馆和美术馆的创始人和推动者。画中人物的身份还不确定。

有人认为他是1484年开始服务于米兰大教堂的清唱大师法朗基诺·加甫里奥。这幅画在今天被普遍认为是达·芬奇的画作。这一论断来之不易。有些人认为它是由达·芬奇和别人合作完成,先由达·芬奇动笔起稿,再由他的学生比如德·普雷迪斯或博尔特拉菲奥完成。最近的科学分析表明,画中人物手持乐谱的手是后来添加的,用了不同的颜料和粘合剂。由此引出共同创作的假设,合作者(博尔特拉菲奥?)在大师开头后再完成绘制。

然而,若说是达·芬奇自己对这幅作品做了添加也毫无问题。这幅画的精美让人想起弗兰芒绘画,尤其是它画得那样清晰,安托内洛·德·梅西纳的绘画就是如此。据记载梅西纳在1475年来过米兰,并留下了一批如今已失传的作品,而达·芬奇很可能是看到过这些作品。

岩间圣母

木板油画199×122厘米

巴黎卢浮宫藏

约1483-1486年

在达·芬奇的传记和评论史上,围绕这幅名画的谜团可以说是最为复杂也最具争议。唯一可以确定的事实是1483年4月25日,无垢受胎兄弟会请达·芬奇和兄弟俩阿姆勃罗乔和万格列斯塔·德·佩德里斯为米兰圣方济各大教堂的一间礼拜堂创作这幅祭坛画,该教堂已不复存在。1491至1493年间,达·芬奇和万格列斯塔·德·佩德里斯给卢多维科·斯福尔扎送去一份请愿书,要求他为祭坛画支付额外费用。

达·芬奇这位托斯卡纳大师绘制了祭坛画的中间一联,而佩德里斯在祭坛画的侧翼(现藏于伦敦国家美术馆)描绘了天使演奏音乐。

《岩间圣母》局部

1625年,卡西亚诺·德·波左在法国的枫丹白露宫发现了这幅画。关于它如何来到法国至今仍是个谜,同时也成为学者们众多假设的议题。很多学者认为,是卢多维科·斯福尔扎把这幅画送给了哈布斯堡的马克西米连一世,作为他和比安卡·玛丽亚·斯福尔扎的结婚礼物。据说这幅画是在马克西米连一世的女儿埃莉奥诺拉嫁给法国国王弗朗西斯一世的时候,从因斯布鲁克的宫廷运送到法国的。

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《岩间圣母》

画的图像主题是幼年耶稣与圣约翰相遇的传奇故事。圣母马利亚右手拥抱耶稣,把他拉向自己,耶稣的对面是圣约翰。而天使则用右手指向救世主耶稣的方向。达·芬奇把这个故事设定在岩石嶙峋、植被葱郁的环境里。

岩石间的阳光引出明暗对比。在这一地质景观中,透过岩石的空隙可见远处的山脉。尽管仍然可见佛罗伦萨时期的特点,尤其是那个手指指向耶稣的天使,但《岩间圣母》这幅画是达·芬奇米兰时期的核心创作。

岩间圣母

木板油画189.5×120厘米

伦敦国家美术馆藏

十六世纪初

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《岩间圣母》

《岩间圣母》的这个变体可能比卢浮宫正在展出的第一个版本的创作时间要晚,在图式上也模仿了后者。画中,圣母马利亚把耶稣拉近,用右手揽住他。一位天使则把小圣约翰引入这场神圣的会见。画里的一切都置于自然景观中,层叠的岩石延伸到更加遥远广阔的风景。

远景处蓝色的山脉逐渐隐没在空气中。这幅画在1880年被纳入伦敦国家美术馆的藏品。这要归因于加文·汉密尔顿,他从车轮圣卡特琳会买下这幅画。车轮圣卡特琳会是继承被取缔的米兰无垢受胎兄弟会权利和财产的宗教团体。无垢受胎兄弟会也曾委托达·芬奇和德·普雷迪斯兄弟创作了卢浮宫版的《岩间圣母》。

达·芬奇将出现在画面中的人物用一种英雄式的宏大方式刻画出来,神圣人物位于前景而风景则随之慢慢隐退到背景中。这件作品的创作年代并不确定。关于伦敦的这幅祭坛画,很多人都认为它是由达·芬奇和阿姆勃罗乔·德·普雷迪斯共同创作,但是卡罗·佩德雷蒂很坚决地否定了这个说法(1973年)。他辨认出画里独特的艺术手法,并认为这幅画全部出自达·芬奇之手。

出于上述原因,而且特别可以肯定的是,这幅画所体现的大师风格预示了成熟的文艺复兴绘画风格的开始,所以这幅画最有可能的创作年代是在十五世纪的最后几年和十六世纪的最初几年之间。

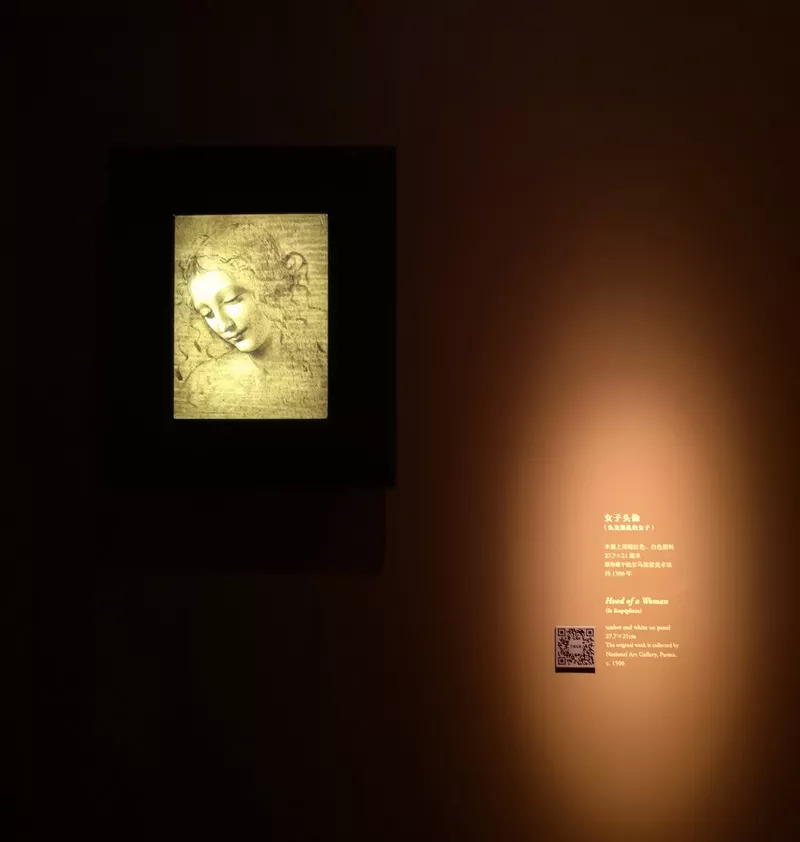

女子头像(又称《头发蓬乱的女子》)

木板上用棕红色、白色颜料27.7×21厘米

帕尔马国家美术馆

约1500年

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《女子头像》

这幅画是达·芬奇最神秘也最有争议的作品之一。因画中女子的头发被风吹乱,这幅画也一直被称为《头发蓬乱的女子》(LaScapigliata)。现在所知这幅画于1839年首次来到帕尔马的美术学院。帕尔马画家埃塔诺·卡拉尼的后人捐赠了这幅画并声称这是达·芬奇的作品,结果却导致人们认为这是卡拉尼本人伪造的一件现代时期的赝品。这个假设后来遭到否定。

今天大多数评论家都毫不怀疑地承认它大约出自1500年或之后不久的达·芬奇的手笔。卡罗·佩德雷蒂(1983-1985年)是当代权威的研究达·芬奇的学者;他认为这件作品与曼图亚宫廷和伊莎贝拉·黛丝侯爵夫人有一定的关联,据记载她渴望在自己的藏品中加入达·芬奇这位托斯卡纳艺术大师的作品。1627年,贡扎加宫殿里的一份财产清单上写着:“有一幅描绘一个头发蓬乱的女子头像的速写......是达·芬奇的作品。”十六世纪的伦巴第画家们一定见过这幅画,伯纳迪诺·卢伊尼的作品中那幅精确效仿的女子头像可以证明这一点(马拉尼,1979年)。

施洗者圣约翰

木板油画69x57厘米

巴黎卢浮宫藏

约1513-1516年

1517年,安东尼奥·德·贝亚蒂斯去安博瓦兹的克鲁克斯城堡拜访达·芬奇,他提到在达·芬奇的画室里看到过三幅画:一幅是《圣母子与圣安妮》(现藏于卢浮宫);另一幅是“应已故的豪华者朱利亚诺·德·美第奇的要求为一位佛罗伦萨女士绘制的”肖像画(很可能是《蒙娜丽莎》);第三幅就是年轻的施洗者圣约翰。最后这幅画在经历了种种变迁之后,很可能是在红衣主教马扎里诺的干预下,才在路易十四统治下的1666年里进入了卢浮宫的皇家收藏。这幅画只描绘了四分之三的圣约翰形象。他伸出右手指向天空,脸向左倾斜,整个身体呈回旋状完全没入背景的大气之中。

科学分析(射线照相和反射光复印法)表明,这幅作品运用了最少的绘画材料,没有一丝多余的笔触痕迹,展现出画家运用以透明画法为基础的绝对精湛的技艺所达到的视觉效果。目前公认的这幅作品的创作年代是在达·芬奇的第二个米兰时期和他的罗马时期之间,正好在1513年到1516年之间。

酒神巴克斯

木板油画转布面油画

177×115厘米

巴黎卢浮宫藏

约1510-1513年

肖像画主人公的转换(从酒神巴克斯到沙漠里的施洗者圣约翰)可能发生在达·芬奇还在世的时候。卡罗·佩德雷蒂(1973年)认为,这应该是一件应该出自达·芬奇的作品。他先画出底稿,再由他的弟子们完成。这一观点也得到了大多数同时代的评论家的认可(马拉尼,1989年)。

圣母子与圣安妮

木板油画 168x130厘米

巴黎卢浮宫藏

约1513年

1517年10月,安东尼奥·德·贝亚蒂斯在安博瓦兹的克鲁克斯城堡达·芬奇的画室里看到了这幅画。后来,这幅画和弗朗切斯科·梅尔齐的遗产一起被带到了意大利,随后就不见踪迹。直到1629年,红衣主教黎塞留在意大利卡萨莱蒙费拉托又发现了这幅画,并把它送还给了法国国王路易十三(1636年)。

《圣母子与圣安妮》局部

长期以来,达·芬奇一直在思考“圣家族”这个题材,尤其是那些怀着怜爱和忧虑注视婴儿耶稣的女性(祖母安妮和母亲马利亚)。他最早在1500年左右创作的大幅素描稿《圣母子和圣安妮》中表达了对这一主题的想法,该作品目前收藏在伦敦国家美术馆。在这幅画中,圣家族图像经历了进一步的演变。其中,圣约翰并没有被直接描绘出来,而是作为一只羔羊出现:羔羊是耶稣牺牲的象征符号(耶稣作为神的羔羊,身负全人类的罪恶)。画中的婴儿耶稣拥抱了羔羊,几乎在预示他作为牺牲者的命运。

“达·芬奇的艺术:不可能的相遇”展览现场,作品《圣母子与圣安妮》

圣母马利亚意识到了这一点,想把儿子紧紧地拉在身边,仿佛要让他远离他的命运。但是圣安妮是教会的一员,她看到耶稣牺牲自己以救赎全人类。画中人物都处在一个旋转姿势和环形运动中,已经呈现一种完全的样式主义结构,与身后广袤的乡村景色形成鲜明对比,那里有闪耀的岩石,雾气和无垠的天空。

正如彼得罗·马拉尼(1989年)所言,如果没有达·芬奇对人物在空间中运动的研究,没有对佛罗伦萨韦奇奥宫五百人大厅遗失的壁画《安吉里之战》所做的前期研究,要想解释这样一幅画是非常困难的。

评论