作者:陈凌 章迪禹

德国家族企业一直是德国经济的主要组成部分,对其国家发展产生了举足轻重的作用。总体来说,德国家族企业可以分为三类,即大型企业集团、品牌型和隐形冠军。笔者曾专门撰写过起重机王者——Neuhaus的案例(详见本刊2015年11月刊《J.D. Neuhaus:细分市场中的隐形冠军》)。笔者也将在今年的专栏中为大家介绍更多的德国家族企业,相信这些经验一定会对中国家族企业有所帮助。本期专栏,笔者就将为大家讲述蒂森钢铁集团的前世今生。

蒂森克虏伯集团的前身是两家公司,分别是蒂森联合钢铁公司与克虏伯公司,两者的历史几乎与统一后的德国历史一样长,而克虏伯更是普鲁士通过三场王朝战争统一德国时的有力助手,其制造的大炮协助铁血宰相俾斯麦在普奥和普法战争中大获全胜,随后克虏伯大炮便名扬天下。

1842年,奥古斯特·蒂森在德国西部亚琛州的莱茵兰降生,此处与一度成为欧洲金融中心的比利时和荷兰较为靠近,经济很发达。奥古斯特的家庭在当地是望族,也比较富裕。全家人信奉天主教。奥古斯特自幼便接受了当时最好的教育,他先是在一所知名的技术大学读书,随后又到了比利时安特卫普著名的国际贸易学院深造。毕业后他回到了亚琛,并在父亲的银行里做学徒。这一经历使得他接触到由德国小商人和小企业家所组成的严密的企业网络。两年后,他成为一个家族企业的合伙人。1867年,他在杜伊斯堡建了一座小型箍钢厂,从此开始了自己波澜壮阔的企业家生涯。

虽然工厂很赚钱,但是奥古斯特却没有太大的兴趣继续,用他自己的话说那里没有“足够的自由”。1871年,德国统一,蒂森在父亲的资助下,于鲁尔河畔又建了一家箍钢厂——蒂森联合公司。很显然,一心扑在工作上的奥古斯特当时从未想到这个名字会跟他自己一起对整个德国乃至世界的钢铁业产生举足轻重的影响。

离婚风波

1877年,奥古斯特的父亲去世,他的哥哥约瑟夫关闭了蒂森家族的银行,也加入了他的钢铁企业。从此,该公司变成合营公司,奥古斯特占有其中75%的股份。 1872年,30岁的奥古斯特结婚,新娘比他小12岁,这段婚姻据说既包含着浪漫的爱情,也充斥着商业联姻的味道。不论如何,嫁妆成为蒂森联合公司的新财产,他们也共同养育了四个新的生命。

很快,夫妻的分野就出现了。(奥古斯特的前妻海德薇·佩尔泽。)

奥古斯特是个工作狂,严肃而野心勃勃,他把自己的全部精力都投入到又脏又累的钢铁工作上。而他的妻子则向往过上贵妇人的生活。矛盾的爆发点在第五个孩子的流产上,这件事在1885年的德国可谓轰动一时。奥古斯特否认自己是这个孩子的父亲,随后两人离婚。从此,他的哥哥约瑟夫的妻子就不得不承担起为蒂森兄弟应酬生意场的繁重工作了。这时的蒂森公司完全符合一个家族企业的正常轨迹,在企业与家族之间摇摆,偏重一方,另一方就岌岌可危。但是在危难当头时,一家人又可以团结起来维持企业的发展。

这场离婚风波影响深远,对公司本身也产生了非常重要的影响。离婚协议里明确要求公司的财产必须转移到他们的三个儿子和一个女儿名下,当然奥古斯特有权决定何时将公司财产和对公司的控制权移交给他们。矛盾的种子由此埋下,而德国法律对此也有明确的界定,奥古斯特对公司享有终身持有权,因此也拥有控制权。直到1907年德国法院才裁定公司所有权的转移必须经过蒂森同意或是等到蒂森去世。离婚之后,强硬且专注的蒂森终生未娶,而他的前任太太则几度喜结良缘,最终过上了她向往的贵妇生活。

多元化扩张

蒂森联合公司成立后,很快便遭遇了著名的1873维亚纳股市暴跌,欧洲经济出现了大滑坡,钢铁产品的价格也大幅回落。但蒂森此时却决定扩大生产规模,增加工人数量,并扩大了销售。到1882年,公司雇员已经接近1000人。为开拓产品的海外市场,奥古斯特还远赴俄罗斯,其公司产品的出口比率也进一步增加,大约占其总产量的20%~30%。这一点蒂森与德国传统上的出口贸易导向极其相符。

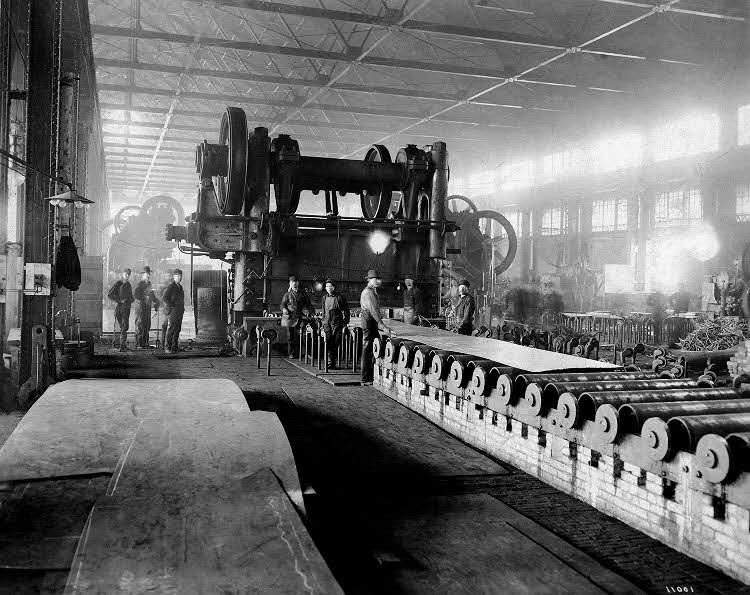

(19世纪80年代是蒂森联合公司发展的关键时期,除了增加产品的种类,奥古斯特还将相关部门进行了合并。)

1884年,专门负责销售的分公司在柏林设立,随后它也成为总公司旗下最重要的分公司。当时的德国市场还主要是那些有实力的大批发商的天下,他们正是分公司的主要对手。日后这里成为蒂森培养销售骨干的培训基地。

到了1886年,蒂森的发展格局基本定型,包括一家箍钢厂、一家小型炼铁厂、一家与铁路车辆厂模压车间配套的钢板厂、一家钢管厂、一家马口铁厂,还有一个机械工程车间。后来又建了一个为生产船用和固定锅炉、高压油箱以及熔炉而配套的焊接车间。显然,其策略是全方位提供钢铁制品。这与美国企业只集中生产一种或两种标准化产品非常不同,蒂森公司的产品市场非常分散,且出口比重大,产品规格也要符合不同出口地的要求,这种生产多样化、产品特色化的特点与高产量的标准化生产是当时欧洲与北美洲在钢铁产业中的主要区别,至今这种差异仍然存在。

蒂森很快成立了自己的研究和开发中心。但是直到20世纪初他才开始将自己生产的轧钢设备批量投放市场,而此时其研究和开发中心却早已开始生产水泵设备、蒸汽和汽油发动机以及轧钢整机了。永远领先于市场是蒂森一生都在做的事情——保证产品技术和产品生产技术处于同行业最高水平。

分散式管理

另一方面,奥古斯特·蒂森有着一套独特的管理方法。在这个问题上,他不仅仅是一个传统的企业家,还是一群职业管理人员的总负责人。纵观其一生,与部下一起生活的时间要远远多于家人。

蒂森将他的公司分成许多部门,每个部门都既负责生产又负责贸易。比如轧钢厂下属的四个主要部门都有自己的销售、运输和生产办公室。这些主要部门的负责人不仅拥有聘用或解聘工人的权力,还拥有工人薪酬的部分决定权。在中心会计办公室的帮助下,每个部门必须掌握自己的库存目录,对各自的资产心中有数。这一管理制度在保留上级监督权的前提下,使权力分散,这与现代企业的管理方式不谋而合。

蒂森在将公司的管理体制标准化之后,还明确了管理程序和各部门经理应具备的素质。这一思想成为了其后几十年里蒂森联合公司企业文化的精髓。经理人员的素质包括:

• 有雄心大志,精力旺盛、战斗力强;

• 工作耐心、细致、负责;

• 想人之所未想并能解决复杂问题;

• 在工人面前应能树立起权威;

• 对雇员应采取任人唯贤、而非任人唯亲的方针;

• 对他人(包括下属)应能有礼有节;

• 最重要的是,必须有很强的自信心和独立判断能力。

蒂森认为,优秀的管理能力并非指技术高超或有能力提高生产效率,而是指有能力取得商业上的成功并能够提高各部门利润率。比如蒂森钢管厂第一任经理,尽管他曾经在技术革新公司做出了巨大贡献,但因为在一次产品交货时未能满足客户的需要,于是便被蒂森解雇了。因为蒂森认为其行为破坏了公司的声誉。蒂森也不喜欢将大部分时间花在高新设计和理论上的工程师,因为他们没有精力去做客户的工作。

蒂森经常与机械工程师发生矛盾,因为他觉得只经过学徒培训的高级技术人员并没有资格做领导。他主要看中经理的业绩,注重商业表现的蒂森认为,营销和生产一样重要。

根据蒂森制定的管理体系,各部门不仅仅是一个独立的生产车间,而且是半自治的商贸中心。用一位曾在蒂森手下任职经理的人的话来说,各部门“在上级监督下拥有尽可能大的委托权”。与美国公司中部门的概念不一样,蒂森联合公司各部门需要有精力将部门的贸易和生产结合起来。这个管理制度始终伴随着蒂森联合钢铁公司,从未动摇。

纵向联合

现代德国钢铁业是在德国关税保护政策的庇护下发展起来的,与此同时,政府还默许了国内煤炭、钢铁等一大批产业实行卡特尔化。显然,关税保护与国内卡特尔化的经济学结果是工业生产效率的下降。但是,自19世纪70年代至1914年第一次世界大战爆发,包括奥古斯特·蒂森的企业在内的许多德国公司都有创纪录的良好表现。关税政策将英国人逐出德国市场,卡特尔的形成使德国钢铁业避免走上资本主义发展初期所常见的盛极而衰的老路。德国钢铁业逐渐由几个大公司垄断,他们互相之间为了产品价格和国内市场而竞争。但是出口贸易则不受卡特尔协议的限制,所以德国在钢铁业的出口业务上表现强劲。

蒂森应对卡特尔的策略总体而言是一边超越,一边联合。一方面他将煤矿、炼钢、铁矿开采等企业合并,从而保持公司的实力。本来蒂森联合公司是一家纯粹的轧钢厂,工厂所需的绝大多数煤铁矿石和钢原料都必须依赖其他公司。为了保证供应,奥古斯特大量收购了地方煤矿和炼钢厂的股份。但是随着德国企业间卡特尔化的发展,公司面临着燃料供应危机,所以蒂森收购了位于莱茵河和鲁尔河畔的GDK煤矿公司,从而使得公司能够十分方便地将煤运到德国南部或者国外市场。时至今日,蒂森克虏伯集团最重要的炼钢厂也有此公司的一席地位。

总之,在任何环节遇到瓶颈,蒂森都会第一时间使用这种纵向联合来解决问题,并且应用世界最先进的技术来弥补漏洞。

但是上个世纪之交时的经济衰退严重影响了蒂森联合公司,于是蒂森只得向各大银行求助信贷。但时间长了,蒂森在金融界可谓声名狼藉。这时公司就体现出了家族企业的优势,哥哥约瑟夫·蒂森的妻子拿出自己的私房钱来支付工人的工资。直到后来政府决定购买蒂森属下的几个重要煤矿,蒂森公司总算是度过了财政危机。

另一方面,其实蒂森始终不看好卡特尔的未来,他甚至写信给好友预言了“卡特尔”的死亡,为此一度获得了德国工业界所不容的“卡特尔死敌”和强盗资本家的称号。大家公认其最终目标就是建立一个由他一个人领导的大规模工业垄断企业。但在1904年,蒂森最终决定全面加入卡特尔。他以德国第五大煤炭生产商的身份获得了超越克虏伯公司的产品配额。

可以说,克虏伯在钢铁行业统治了德国的19世纪,而在20世纪,这个位置在大部分时间内都由蒂森牢牢控制。

这件事情的经过正如蒂森生平喜欢的一句谚语:“这样做尽管不漂亮,但很管用。”

最终蒂森通过公司的纵向联合和加入卡特尔两个策略,将德国重工业中兴起的卡特尔甩在身后。他尤其通过合并使企业赢得了比自己过去那些独立公司大得多的成本优势,他还亲自接管了另外两家炼钢厂,并极力减少这两家炼钢厂的各个生产部门和公司骨干企业间的撞车现象,因此他促使新公司以生产高产量钢铁制品为主。

谨慎的财务扩张

奥古斯特·蒂森在企业经营上最引人注目之处可能是他仅靠自己的财富和信贷就为德国最大、资本最密集之一的企业提供了资金。因此,他不必受限于银行或监督董事会。尽管蒂森的确借了大笔资金,而且当银行为他提供特别优惠服务(比如发行长期债券)时他也与银行配合得很紧密。但是正如德意志银行董事奥斯卡·施力特对他的评价:“蒂森联合企业对信贷依赖很大,但他却很小心翼翼,避免与个别银行之间保持太亲密的关系。他对各银行采取逐个击破的战术,因此当有段时间银行指责有人滥用贷款时,其实他们就是在指蒂森。在金融业务中,蒂森一直处于主动地位;债券、贷款或私人信贷—它们的有机结合使得蒂森在金融业务中显得游刃有余。”

与那些靠发行股票筹集资金的其他德国钢铁公司不同,蒂森主要是靠留存利益来扩大投资。如果公司急需短期现金,蒂森就会出售他手中的各种有价证券,这是他用作公司预备资金和对付竞争对手的利器。

(1922年,蒂森联合企业发行的债券。)

实际上蒂森在一战之前,只遇到过两次财政问题。一次如前文所述,甚至他的儿子也因为家庭内部分歧而公开表示父亲不值得信任;另一次则发生在1912年,当时蒂森由于在阿尔萨斯大规模建厂,财政压力使得人们怀疑奥古斯特的还贷能力。为此,老蒂森在一家贸易杂志刊登了广告,要求那些怀疑论者立刻去总部与他对峙,甚至可以随时取回全部贷款。从此之后,就再没有人怀疑过这个商业巨子了。

灵活的康采恩

在完成自给自足的纵向联合和产品多样化之后,蒂森与他同时代的很多企业家一样,面临着如何组织和管理大型公司的问题。蒂森的解决方法是组建德国式的康采恩,即多种企业集团:母公司的下属公司在法律上各自独立,但是在财政和经营策略上必须服从母公司。康采恩由一个家族或个别企业家管理,其实与日本财阀很相似,但是康采恩的产品更加集中。在康采恩中,母公司的形式多样:可以是官方控制的公司,也可以是利益组合,还可以是该组织中实力最强的公司。

这一结构淘汰了1914年之前德国典型的管理体系。重工业领域的很多其他公司往往喜欢将各个分公司合并成一家单独的大联合企业,但蒂森却坚持要求他的各个核心公司(GDK、炼铁股份公司、蒂森钢铁股份公司、蒂森联合公司以及蒂森机器制造股份有限公司)在法律上都是独立的实体。后来西门子集团也采用了此种策略。

权力分散的康采恩给了蒂森各公司很大灵活性,他们既可以通过往来账户在公司间互相借贷,还可以直接与外部的公司进行信贷往来。而且由于GDK和蒂森联合公司是两家完全私有的企业,因此蒂森可以在不为人知的情况迅速转移资金,这会迅速解决其他蒂森公司的财政困难。

蒂森康采恩内各个公司的最高管理人员往往享有很大的自主权,其董事会的规模也较小,这也有利于蒂森操作他的中央集权。

但是随着公司数量的增加,权力也就越来越分散,最终权力相对独立的蒂森联合公司的董事们使得他们的大Boss走向中央集权的愿望成为了黄粱一梦。

康采恩体系最典型的特点不仅在于它的各下属公司拥有合法的独立性,而且主要在于它的高效监督能力和公司间相互牵制的控制能力使康采恩在经济和管理上成了一个统一的单位。对康采恩来说,家族财产关系只是使康采恩保持团结的一个重要原因,而另一个原因是源于那些使各自独立的公司互相协作、互相配合的一系列公司办公室。于是,“授权但必须监督”成为公司的重要原则。

其实,蒂森之所以能组成一家康采恩,是由于他有一个统一的中央领导、正式的管理制度以及基本统一的金融标准,他们还有一套协调一致的生产和营销策略,这主要体现在康采恩内各公司在纵向联合中隔阂很小,甚至根本没有隔阂。

与同时期的德国西门子、日本三井以及美国许多公司一样,蒂森康采恩中的中央办公室标志着企业管理中的集权与分权并存的管理结构的开始。

蒂森虽然拥有最终决策权,但是他很善于听取别人的意见,但前提是提出意见者是他挑选的、意志足够坚强的领导者。如果对他们的能力完全信任,蒂森会全力支持他们的方案。而这些高级经理也都宣誓服从蒂森的领导。蒂森的主要帮手弗兰茨·达尔担任工厂总工程师时年仅35岁,GDK的尤里乌斯·卡勒才27岁,出于知遇之恩,他们就这样辅佐着蒂森经营他的钢铁帝国。

老奥古斯特几乎是白手起家,建立了他的集钢、铁、煤和机械为一体的大公司。如果要给这位商业巨人挑毛病的话,那就是在家族继承问题上他做得不好。因为家族关系的不和,导致了企业在一定程度上的分裂,甚至导致企业出现了毁灭性的危机。在传承过程中蒂森家族出现了哪些问题,这些问题及其解决方法又对家族企业有哪些启示呢?敬请期待下期的分析。

来源:《家族企业》杂志

评论