文 | 环球YOLO精英 周元

编辑 | 赵文

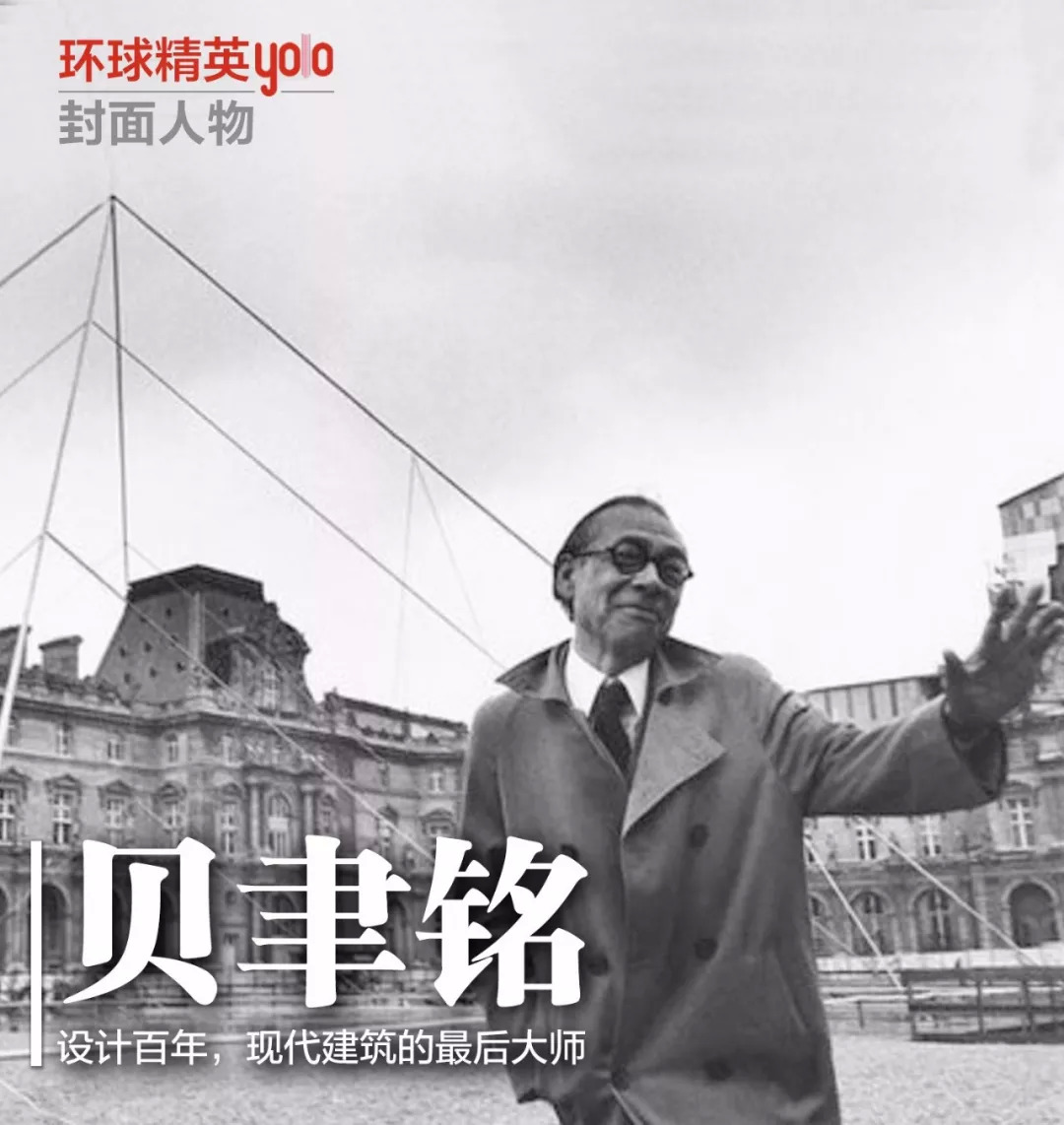

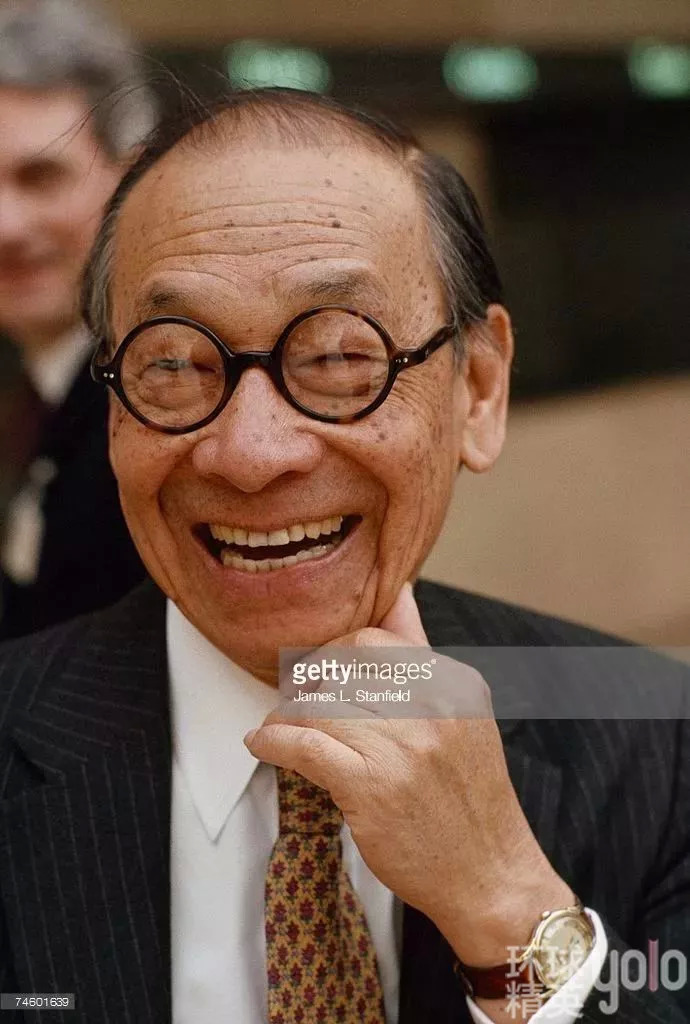

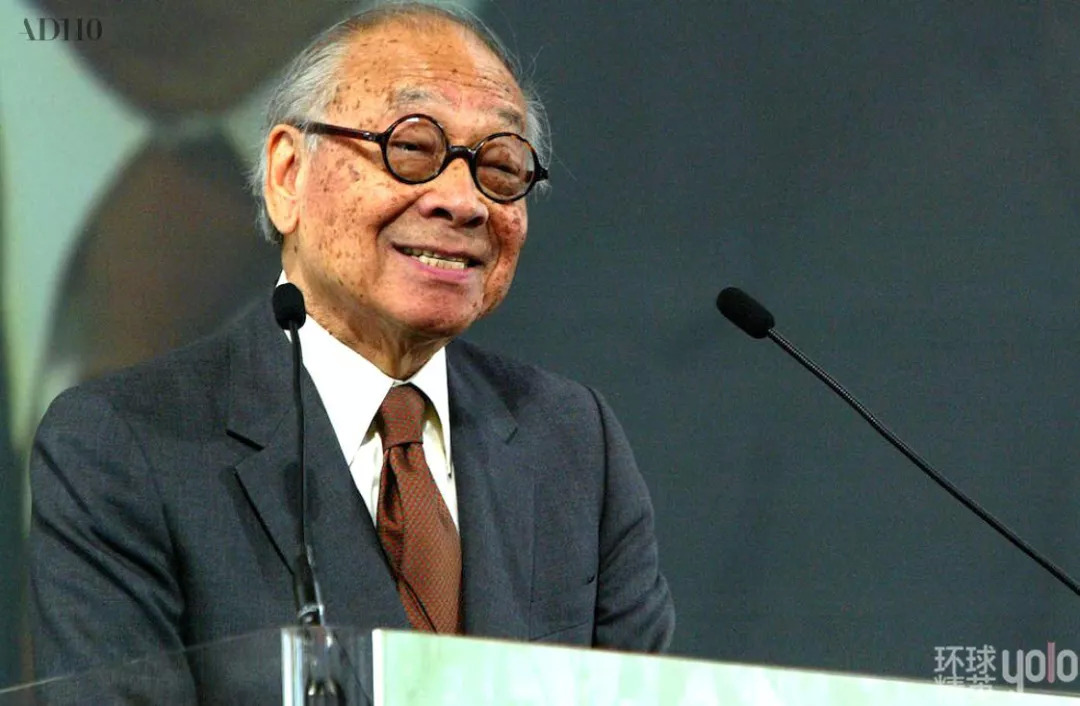

5月16日,享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭在曼哈顿的寓所里安静去世,享年102岁。贝聿铭是设计界里程碑式的人物,如今,巨人身影倒下,他身后遍布全球的建筑名粹永恒。

在现代建筑的历史上,贝聿铭是一个特殊的、超越了时代的存在,被誉为“最后一个现代主义大师”。游走在东西方文化之间的他,始终坚持着现代主义风格,在将建筑人格化的同时为其注入东方的诗意。与之相联系的那些建筑物——美国国家美术馆东馆、卢浮宫“金字塔”、苏州博物馆……在时间的洗礼之下越发熠熠生辉。

贝聿铭投身建筑事业70年,他坚信建筑不是流行风尚而是千秋大业,不可能时刻变化,而是要对社会、历史负责。他被不同的生活裹挟、感染、浸润,然后用玻璃、钢筋、线条、艺术去影响着更多人的生活。他的项目遍布全球各地,但他依然觉得,“对我来说,中国印记从未完全消失。现在我在美国住了七八十年,仍然觉得自己是中国人。不是很怪吗?我给了自己新的外表,但内心的一切早就存在了。”

贝聿铭从不为自己的设计辩说,从不自己执笔阐释解析作品观念,他认为建筑物本身就是最佳的宣言,能够经得起时间的考验,“最美的建筑,应该是建筑在时间之上的,时间会给出一切答案。”而他的人生又何尝不是如此。

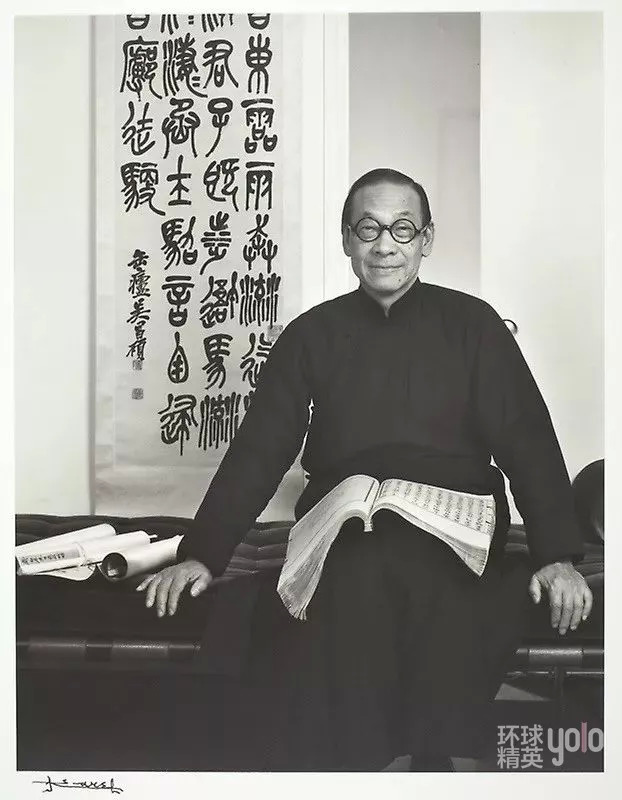

贝聿铭祖籍苏州,祖上是苏州的名门望族“吴中贝氏”,涉足医药、颜料、银行、金融等领域,被称为“可能是中国唯一富过15代的家族”。他的祖父贝理泰是清末著名的金融家,叔祖贝润生则是有名的颜料大王;父亲贝祖贻曾任民国中央银行总裁,也是中国银行创始人之一。

1915年,父亲贝祖贻因为筹建中国银行,携妻女离开故乡苏州调任广州。两年后,长子在广州出生,母亲为他取名聿铭,意思是“璀璨的镂刻”。1927年,贝祖贻出任中国银行上海分行经理,全家搬回上海,贝聿铭在父亲的安排下进入上海著名的青年会中学读书,毕业之后顺利进入大名鼎鼎的圣约翰大学附属中学。

高中毕业后,父亲想安排贝聿铭赴英国攻读经济学,但却遭到了儿子的强烈反对。当时的贝聿铭对建筑设计产生了浓厚的兴趣,而美国漂亮的大学建筑和自由的学术氛围更是让他为之心动。父子二人经过一番争论,18岁的贝聿铭远赴美国留学,先在麻省理工学院攻读建筑工程,27岁时在哈佛大学建筑研究所深造。

1945年,贝聿铭在哈佛大学留校任教,担任了设计研究所助理教授,但他并不甘心只在象牙塔里埋头研究、醉心学术。他想要的,是让自己梦想中的建筑设计,在世界各地落地生根。三年后,贝聿铭取得了纽约房地产大亨柴根道夫的信任,成为第一位受聘的中国建筑师,进入韦伯纳普建筑公司,正式开始了自己的建筑职业生涯。

贝聿铭与柴根道夫的合作达12年之久,贝聿铭对柴根道夫的评价也很高,称他为“最有想象力的开发商”。在韦伯纳普公司的12年,让贝聿铭在美国建筑界初露头角,也奠定了他此后数十年的事业基础,他说,“虽然在一定程度上推迟了我在创意方面的发展,但是,这段经历也增进了我对于都市开发的深入了解。”

1960年,贝聿铭离开柴根道夫,自立门户,成立了自己的建筑公司。最初以设计民宅为主,后来接到了美国国家大气研究中心项目。这对于贝聿铭来说,既是转型的机遇,也是空前的挑战。1967年,美国国家大气研究中心竣工,好评如潮,也成为贝聿铭公共建筑设计的开端。

贝聿铭与杰奎琳·肯尼迪

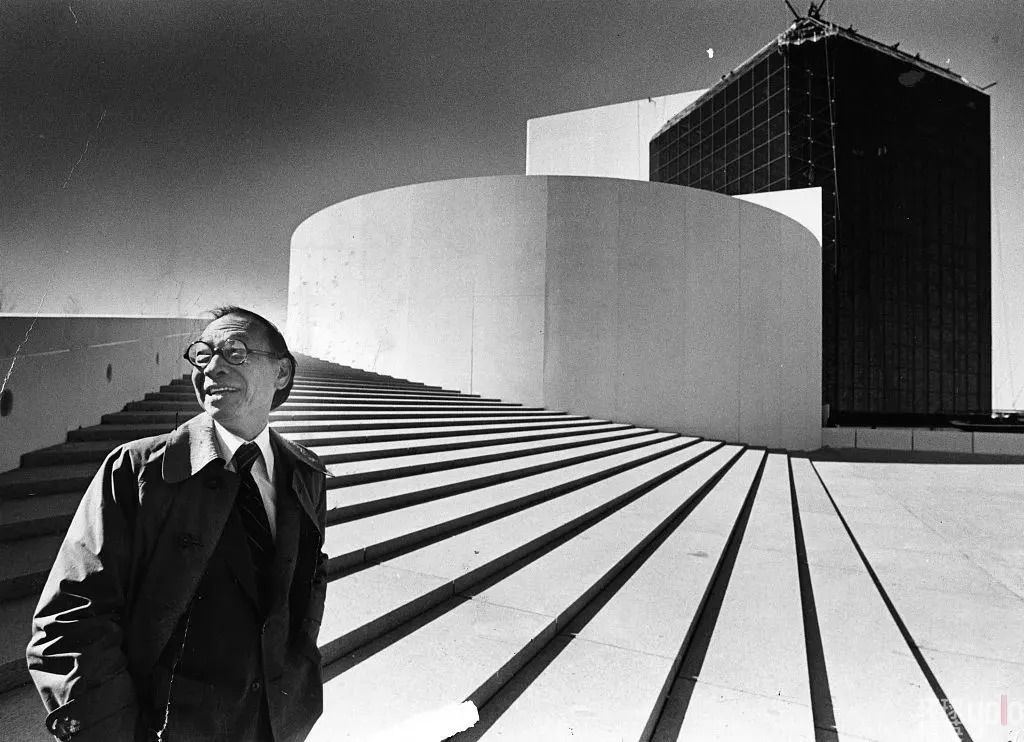

让贝聿铭真正一鸣惊人的项目,是肯尼迪图书馆。1964年,为纪念已故美国总统约翰·肯尼迪,政府决定在波士顿港口建造约翰·肯尼迪图书馆。当时项目的建筑师候选名单有14人,其中包括了当时最响亮的名字:路易斯·康、密斯·凡·德·罗、阿尔瓦·阿尔托,谁也没想到机会落在了华人建筑师贝聿铭手上。

这座建造时间长达十五年,于1979年才落成的图书馆,由于设计新颖、造型大胆、在美国建筑界引起轰动。低调简洁的造型、通透的视线、精巧的结构……肯尼迪总统图书馆宛若一颗从白色岩石中显露出来的黑钻,屹立在波士顿港,被公认是美国建筑史上最佳杰作之一。

贝聿铭在肯尼迪图书馆内留影

1979年,也就是在肯尼迪图书馆落成的同一年,已经享有盛誉的贝聿铭回到了阔别40年之久的祖国,承接了香山饭店的设计任务。在他看来,“越是民族的,越是世界的”。他不辞劳苦地走访了北京、南京、扬州、苏州、承德等地,寻找灵感,搜集素材,最后采取了建筑一系列不规则院落的布局方式,使香山饭店与周围的水光山色,参天古树融为一体,成为具有浓郁中国风格的建筑。香山饭店的规模并不算大,但“体现出中国民族建筑艺术的精华”。

香山饭店

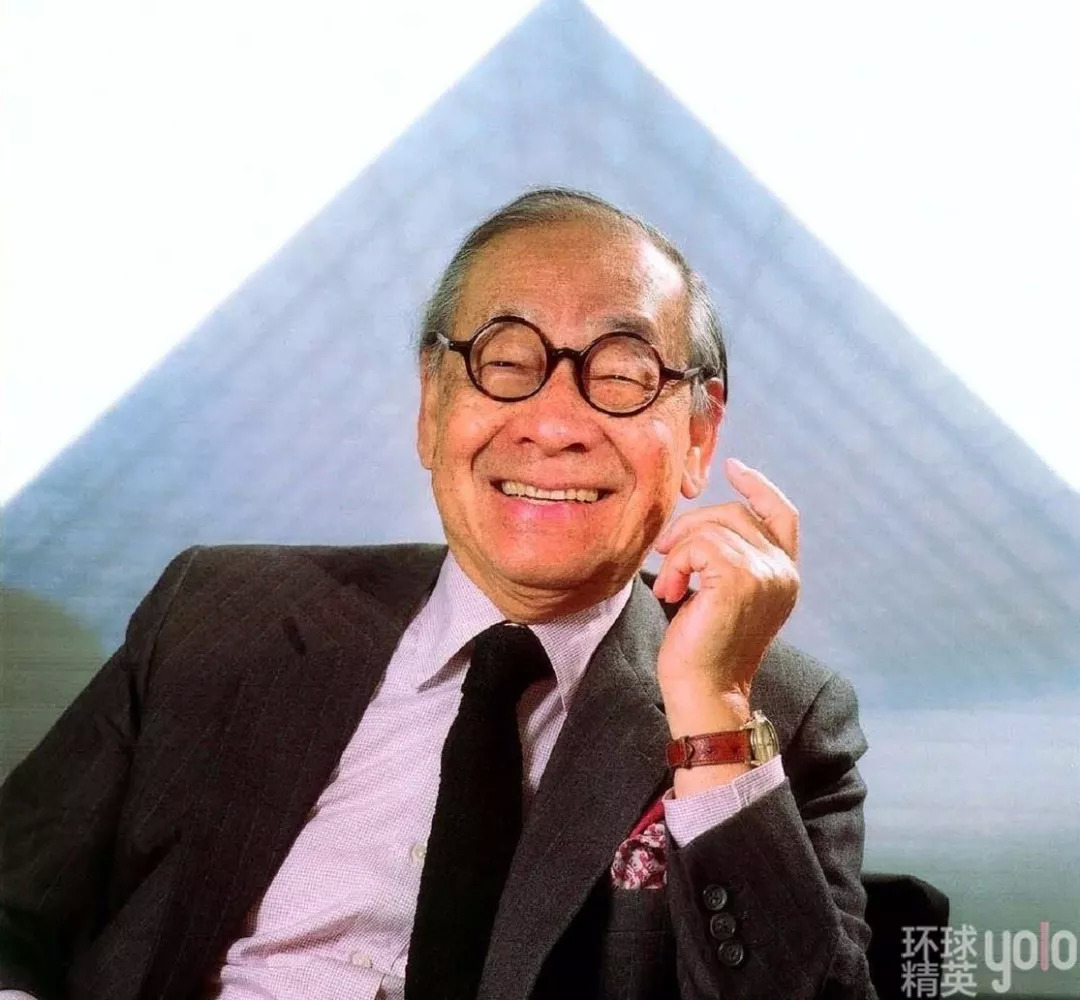

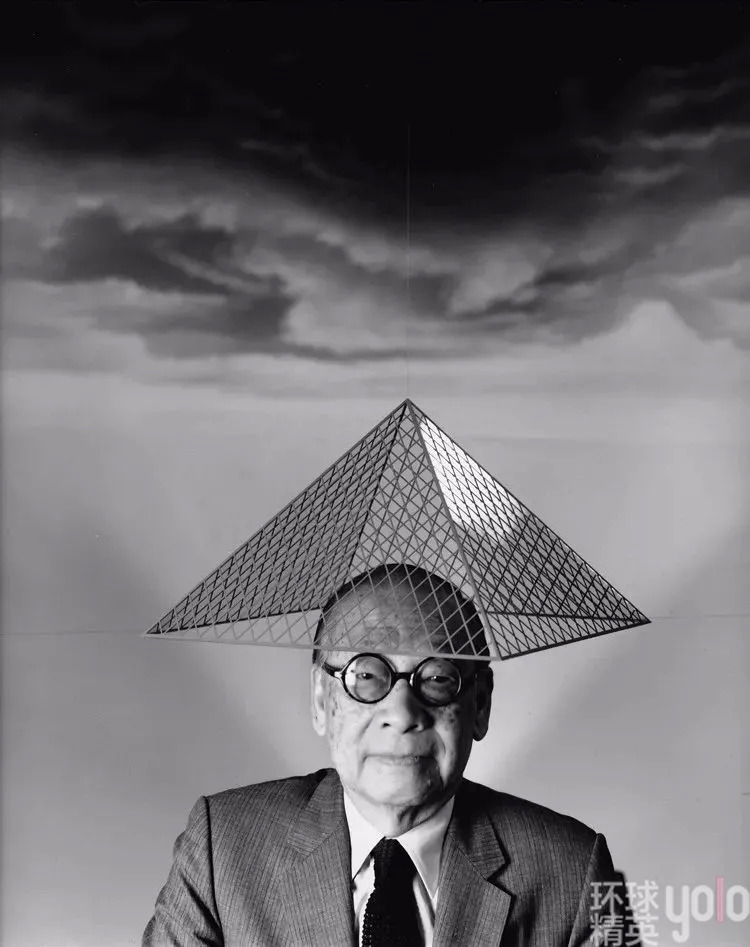

20世纪80年代,贝聿铭迎来了事业的巅峰。1983年,素有建筑界诺贝尔奖之称的“普利兹克奖”颁给了贝聿铭,其后不久,法国总统密特朗邀请贝聿铭翻修卢浮宫,这也成为了他一生最得意的作品。他提出用玻璃金字塔造型,作为卢浮宫入口。但这个在设计公布之初,却在法国却遭到了众多批评和质疑:“你为什么要到巴黎来毁掉我们的建筑遗产?”“什么东西?一个巨大的破玩意!”

1983年普利兹克建筑奖典礼,普利兹克夫妇杰伊和辛迪,贝聿铭。

贝聿铭解释,玻璃金字塔会像一个闪亮的钻石一般光芒四射。然而委员们确认为,“它看上去一定很丑,或者像很便宜的假钻石。” 随后就是媒体众口一词的否定,认为法国最辉煌的历史建筑,就要在一个外国人的魔爪下惨遭蹂躏了。

1985年5月2日,贝聿铭站在卢浮宫金字塔原尺寸大小的模型旁边

但贝聿铭一直坚持言辞犀利地捍卫自己的设计理念,“人们将此事变成了一个政治事件,说了许多并不确切的事情。这样做不太光明正大,坦率地说,我愿意与任何一个提出其他解决办法的人去比较,但没有人提出来……” 在他看来,“建筑设计师必须有自己的风格和主见,随波逐流就肯定被历史淹没了。”

在巨大的舆论压力下,法国政府不得不把玻璃金字塔1:1建制的模型放在广场展示,4天的时间,有6万的民众前来参观。看过之后,大部分反对的人们改变了主意。建筑本身抽象、简洁,体现出现代主义建筑对几何、简约性的追求,和古老的卢浮宫相对,反而拥有一种现代和古典交融的美感。

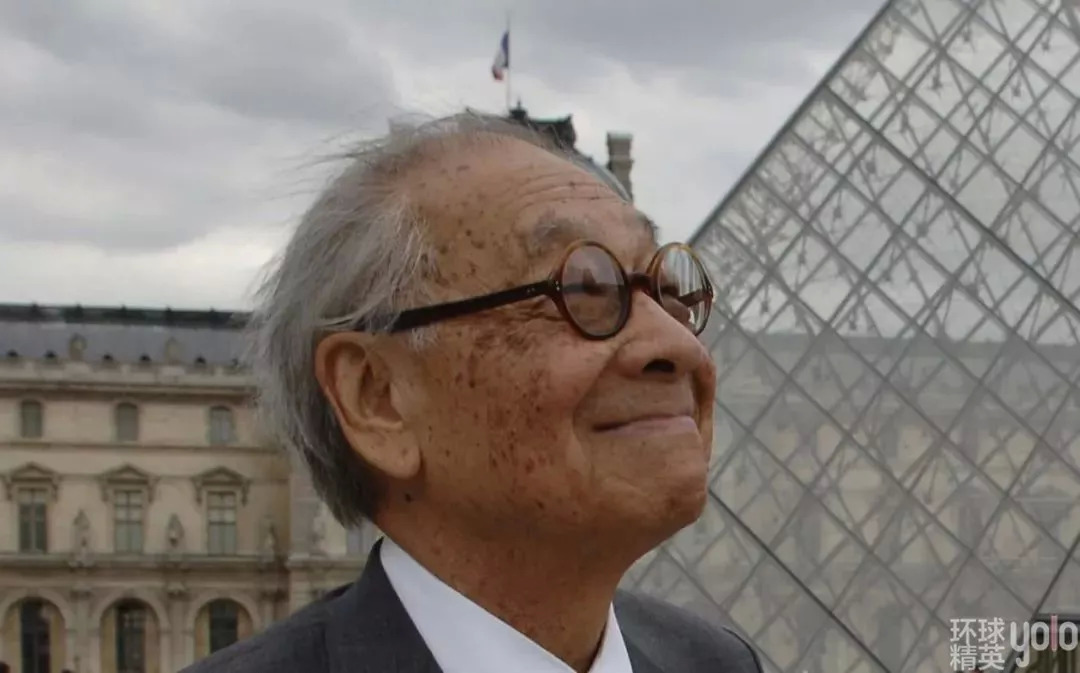

如今,曾经遭到强烈反对的金字塔已经成为每一个法国人的骄傲,加入浓厚现代气息的玻璃金字塔,让这座八个多世纪的古老巴洛克式宫殿迎来复兴,成就了贝聿铭一生最大的荣耀。

贝聿铭在四大洲、十多个国家都留下了代表作:美国国家美术馆东馆、法国卢浮宫玻璃金字塔、德国历史博物馆新翼、日本美秀美术馆、中国苏州博物馆新馆、卡塔尔伊斯兰艺术博物馆……追求几何美,善于利用光线、玻璃和钢材来铸造传奇,是他设计最显著的特点。可以说,贝聿铭的建筑风格,就是一种超越时代的永恒。而创造伟大的经典,这才是一个建筑师的本质。

当被问及什么才是建筑时,贝聿铭说:“我不喜欢各种标签式的称谓。对我而言,建筑就是建筑。没有什么现代建筑 、后现代建筑、解构主义。如果你愿意,你可以使用你所有想用的主义称谓。但我不相信这些,它们如过眼云烟,而真正留存下来的那一个还是建筑本身——各个时代的建筑。”

声 明

原创稿件,受法律保护,转载请联系后台!

评论