文|苏说财经 陶仔

编辑|苏文

344个地级以上城市的GDP数据逐渐出炉,我们整理了2018年城市GDP的TOP100榜单(详见文末)。

就2018年和2017年的城市GDP-TOP100对比,可以简单总结几点:

1)入榜门槛从2017年的2292亿元提升至2402亿元;

2)陕西咸阳跌出top100,吉林省吉林市新晋级top100,其他城市维持不变,只是排名略有变化;

3)top15的城市保持不变,只是无锡和长沙的名次互换,长沙落后一名;

4)东莞跌出top20名单,陕西西安晋级top20;

5)万亿GDP俱乐部新增宁波、郑州,数量达16城。

GDP虽然不是衡量城市的唯一标准,但比较公正且公开地反映了各城市的经济产出总量,对判断城市的经济实力有指导作用。

在TOP100榜单中,我们看到了一线城市的变迁(可点此链接阅读);也看到了二线城市因为产业的选择,以不同的发展速度崛起(可点此链接阅读)。

如果我们将视野放大到整个百强城市,又会是怎样一翻格局呢?

数据显示,2018年,TOP百城GDP总和为65.75万亿元,加上香港20283亿元、澳门3609亿元,合计占全国GDP总和(含港澳)的73.7%。

可以说,百强城市决定了中国经济的未来!

我们再从另一个角度分析,看百强城市在九大经济圈内的分布,他们如何竞争、如何合作,如何在经济增速换档的过程中脱颖而出。

1、九大经济圈,百强城市分布疏密有别

今年1月以来,关于经济圈的消息频出:

1月13日,国务院批复《河北雄安新区总体规划(2018—2035年)》,京津冀一体化提速。

1月27日,“长三角一体化发展示范区”被首次提出,“长三角城市群”再添一把火。

2月18日,国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,要建立一个世界级的湾区。

除了这三大核心圈,新一轮东北振兴战略也在积极推进,其他诸如“中原经济圈”、“成渝城市群”、“长江中游城市群”、“北部湾城市群”等经济圈概念也层出不穷。

“乱花渐欲迷人眼”。本着严谨、可操作的态度,小编参考了经济圈的划分标准,做了部分调整,将全国划分为九大经济圈,并进一步考察GDP百强城市在九大经济圈的分布。

我们发现,经济圈间的发展不均衡还是比较严重的,令人堪忧。

(1)整体呈现“东部——中部——西北”的城市发展层次。入榜比例较高的都是沿海经济圈,较弱的经济圈都偏向西北城市。

(2)长三角、环渤海、珠三角三大核心经济圈城市数量少,但入榜比例高。其城市数量均不足30个,但入榜比例都超过50%,长三角更是突破88%,“包邮区”的经济实力实在厉害。

(3)大西南经济圈、中部经济圈的城市数量最多,均超过50个。两大经济圈地处中国内陆腹地,起着承东启西、接南进北、吸引四面、辐射八方的作用。资源丰富,承接东部沿海城市产业转制,中部崛起才能支撑中国新一轮增长。

(4)海峡经济圈有15个城市,包括台湾省6个省辖市。但海峡经济圈不单纯是经济合作,更承载着两岸人民的历史、人文、政治等厚望。只言片语难以道出其中奥妙之处。

(5)东北、西北的经济圈实力较弱。两大经济圈虽然城市数量不少,但入榜城市只有个位数,入榜比例皆低于15%。“振兴东北”、“西部大开发”战略显的尤为重要。

(6)大西南经济圈,城市分化严重。既有重庆、成都“双星闪耀”,GDP都进入前10名;也有特级贫穷县,中国十大特级贫穷县有4个位于大西南经济圈。严重的分层,是大西南经济圈转身为核心经济圈的难题。

TOP百强城市的经济局面基本决定了中国经济的未来,百城的分布也整体上反映了全国各省市的“贫富差距”。

2、经济圈GDP结构:长三角最均衡

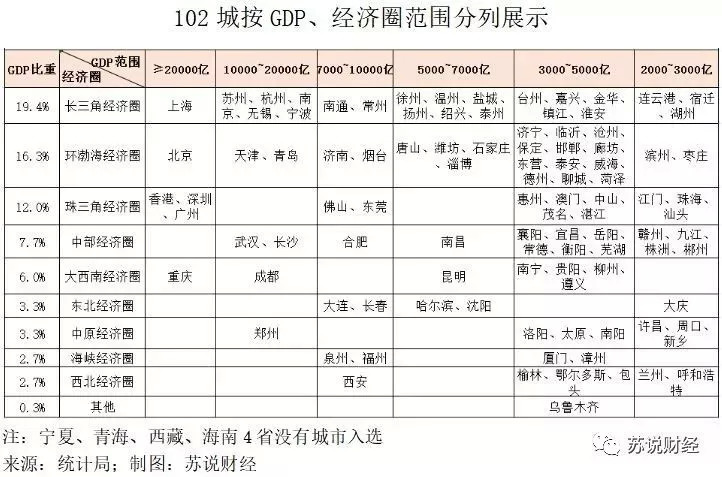

我们将102个城市按照GDP规模的不同层级进行分类统计,然后分别归属到九大经济圈内,并制作了如下这张表,以试图分析不同经济圈的经济实力差距。

以长三角经济圈为例。

长三角经济圈包括江苏、上海、浙江三个省市,合计有25个地级以上的城市,百强城市中有22个城市上榜。入榜的22个城市2018年GDP总和为17.92万亿元,占全国GDP总和(含港澳)的比重为19.4%。

然后将这22个城市按照GDP的不同层级范围分列展示。GDP共分为6个层级,大于2万亿的城市只有上海;介于1万亿~2万亿的有苏州、杭州、南京、无锡、宁波6个城市;介于7000~10000亿元的城市有南通、常州2个城市;如此将长三角经济圈的22个城市分列展示。

如果将上述表以柱状图的方式呈现,能够更清晰地展示经济圈内不同GDP量级城市的分布。

比较研究之后我们发现:

(1)大西南经济圈尽管入榜城市少,但GDP比重可不小。对比入榜城市比例、GDP比重两个排行榜,大西南经济圈的GDP比重排名显著提高。从居末位,到超越海峡经济圈、中原经济圈。后生可畏,重庆、成都是中国新一轮经济增长的主要动力。

(2)长三角、环渤海经济圈的GDP结构较为均衡。在6个GDP段位内,两大经济圈均有城市卡位,但长三角稍优于环渤海。在5000-20000亿元GDP范围内,长三角的城市数量均多于环渤海。从产业看,工业总产值和产业分布两项指标,上海均优于北京。2017年,上海工业总产值为3.41万亿,北京仅1.89万亿元,是四个一线城市中的末位。上海有9个高于1000亿元产值的产业,北京只有3个;作为新兴产业代表的汽车制造业、电子通信产业,北京也弱于上海。

(3)珠三角经济圈城市分化严重。珠三角大于2万亿GDP的城市有3个,分别是香港、广州、深圳,这是其他经济圈所难以超越的优势。但“最富的在广东,最穷的也在广东”这种区域发展不平衡状况最为显眼。佛山、东莞介于7000-10000亿之间,更多城市处在GDP靠后的范围内,第二、四层级出现断层。东莞和佛山承接了深圳、广州部分产业,惠州、珠海、中山、江门、肇庆等城市的产业力量薄弱,如何对接东莞、佛山也是一大难题。而且深圳、东莞都严重依赖第一支柱产业电子通信产业,第二支柱产业产值不足第一支柱的1/6!如何寻找第二支柱产业,如何“两条腿”稳健走路值得思考。

(4)中部经济圈类似长三角的压缩版。中部经济圈除了2万亿以上的层级,在后5个GDP层级内均有城市布局,发展较为均衡。武汉、长沙等中部城市崛起,追赶并超过长春、大连;武汉向襄阳、宜昌的产业转移也带动了中部经济圈的发展。合肥作为安徽省会,产业发展较为均衡,产值超过1000亿元的有4个,其中电子通信产业为第一支柱产业,产值4708亿元,占比超过33%。

(5)省会力量是大西南经济圈的重心,但整体显得过于单薄。大西南经济圈只有7个城市入榜,除了重庆、4省省会城市,仅柳州、遵义入榜。虽然重庆GDP突破2万亿,逼近广州,但经济圈内分层严重。绵阳、德阳作为四川省的第二、三大城市,但GDP之和还不足成都的1/3。非省会城市如何发力,如何承接重庆和成都的产业溢出,是大西南经济圈迫切需要解决的问题。

三大龙头经济圈的经济地位,短期内难以被超越。

珠三角的“贫富差距”最为严重,随着粤港澳大湾区、港珠澳大桥的连接,这个差距将逐渐缩小,粤西的城市也开始享受经济增长红利。

中原经济圈等后起力量也奋起追赶,武汉、成都、长沙、郑州等相继迈入“万亿俱乐部”,对周边城市的辐射作用逐渐凸显。

3、“一城独大”困境,省会城市抢尽资源

省会城市在经济圈内都有举足轻重的经济地位。

越靠近西、北地区,省会的排名越靠前,甚至不少经济圈都出现断层现象。“举一省之力发展省会”的效果好像不错,武汉、长沙、西安都脱颖而出。

不过,奇怪的是,三大龙头经济圈里的NO.1基本都不是省会城市。比如,江苏的老大是苏州、山东的老大是青岛、河北的老大是唐山、广东的老大是深圳。而内陆省基本都是省会城市一枝独秀。

应了“一等城市群,二等双子星,三等一城独大”的魔咒。

基于以上观察,我们想了解除了省会城市、NO.1城市,省内的其他城市还有机会得到资源去发展经济吗?

我们整理了各省市的前3名城市名单,计算其GDP之和与全省GDP的比例,以及NO.1城市GDP占全省GDP比重。

我们发现:

(1)27个省份中,青海、宁夏贫富差距最严重!TOP3城市的GDP之和占全省GDP的比例竟然超过80%,省会城市占比也接近50%,这与其在全国省市排行榜的位置恰好相反。这两个省不仅经济薄弱,而且80%以上的资源集中在前3个城市,省会城市就抢去了50%。

(2)东北三省的资源也倾斜严重,辽宁较均衡。三个省的TOP3城占比均超过60%,但辽宁GDP在全国排名位居第14名,与吉林23名、黑龙江24名相比,算是鹤立鸡群了。从NO.1城市的GDP占比看,辽宁也是最低的,仅占30%,而辽宁的城市数量是三省中最多的。可以看出,辽宁省并没有把经济重任全压在大连上,沈阳、鞍山也为经济发展做出较大贡献。

(3)从GDP总量看,广东>江苏>山东>浙江;从TOP3占全省GDP比重看,广东>浙江>江苏>山东。山东省政府是全国最均衡的政府了,不仅NO.1(青岛)GDP占比最低,仅16%,TOP3占比也最低,仅36%。山东资源公平分配,城市互补发展,才换来了16个地级市有15个城市入选百强榜单的均衡发展的良性结果。此外,入选百强城市榜单的城市分布中,江苏13个地级以上城市全部上榜;浙江是11个城市入选了8个;广东是21个城市入选了11个。但山东均衡发展也有一个弊端,就是没有特别亮眼的城市。从2011年起,青岛跌出前10名,就再没有回来过,一直被武汉、成都超越,2013年甚至被南京超越。这一方面,江苏要胜出一大截,苏州可以媲美重庆、天津,无锡、南京也基本连续40年位居前20名中。(可点击此链接阅读)

(4)广东贫富差距也很严重。TOP3的GDP之和占比接近60%,居27省中下游。21个城市仅11个城市入选百强榜单,但又有深圳、广州两个GDP超过2万亿的超强城市。粤港澳大湾区和粤西、粤北的差距,远超过浙江、江苏、山东的贫富差距。“最富的在广东、最穷的也在广东”,不免让人担忧。

好在广东省政府积极调整。在省内腾笼换鸟、对口帮扶等政策推力下,原本土地资源难以为继的深圳,迎来了大企业“外迁”的频发期:2013年,大疆科技在东莞买地;2014年,中兴通讯将生产基地迁往河源;2015年,比亚迪在汕尾投资建设新能源汽车产业基地;2016年,时任深圳市长许勤在一次讲话中坦言,有超过1.5万家企业迁出深圳。

(5)河南的均衡发展是因为平均水平并不高。NO.1城市占省GDP比重仅21%,TOP3占比为38%,与山东、江苏的数据非常接近。这是相对值的数据,但从绝对值看,河南与山东、江苏的差距非常明显。河南省17个地级城市中仅6个入选百强榜单,而且除了郑州突破万亿,其他5个城市均不足5000亿元,与山东、江苏的城市群经济相比还有很大的发展空间。

“一花独放不是春,百花齐放春满园”。

附:

参考资料:

1、各省、各城市的统计局、人民政府

2、《总理寄予厚望的“粤港澳大湾区”是怎么提出的?》,刘恩峰、王晓琳,新京报即时新闻,2018

苏说财经(ID:su-caijing)

评论