文|楚桐

编辑|叶子

周晏齐

海澜集团创始人周建平长女周晏齐,曾经的江苏女首富。

周晏齐记得被评为“江苏女首富”的那天。

那天,父亲起得很早,跑到她房间,“女儿女儿,新闻说你是女首富了”父亲“笑了半天”,就走了。

那时,女首富榜单很少见。消息在江阴传的很快。同学觉得不可思议,榜单上那个女生竟是自己同学,大家开始热烈讨论,也有很多人给她发信息。

在2014年《胡润女富豪榜》,海澜集团创始人周建平长女周晏齐以资产130亿上榜,被评为“江苏女首富”。

海澜长女周晏齐

周晏齐一开始觉得有意思,又有些莫名其妙,也没太理。没想到,消息很快煞有介事地演绎成各种八卦,关于她的个人生活飞得满天都是。这里有素未谋面的陌生人,甚至也有朋友圈好友。

周晏齐有点儿生气,她介意声誉,介意影响到父母。这是“女首富”标签带给她负担的时刻。大多数时,她看淡这个名号,学着与外界评价和谐共处,也会因为内心责任压迫,想拼命学习。

周晏齐欣赏身边努力的年轻人。一个合作的供应商,自己策划公司,家里条件不错,但每天跑来跑去,忙得灰头土脸的。在周晏齐看来,那样的生活因努力而发光。

金钱和由之产生的衍生品比如优越感、傲慢,在周晏齐身上并未留下太多痕迹。她对金钱有清醒的认识,努力保留生活中的寻常趣味。有时因为晕车,她也会做绿皮车出门,火车上信号不好,自己在火车上和老公玩斗地主时,两个人会分三份牌,还会特意把一份牌分给空气。她的眼神中流露出一丝对抗平庸生活的狡黠。

周晏齐对品牌没有执念,但穿着打扮也有自己的高标准,“有时候一天换三次衣服”。在国外读书时,周晏齐会把用过的家具卖掉,有时也去车库看看有没有什么可以买回的二手家具。学生时代,她从没买过一件名牌。有一家女性店,一有打折,闺蜜就拉着她跑过去买,有时超市里的特价商品,会让她眼睛放光。

金钱对人的异化在众多作品中有过触目惊心的描述,以供人们窥探被金钱筑成的围墙之内的世界。

在巴尔扎克的作品中,葛朗台活在对金钱的占有欲里,成为被它支配生活的守财奴;在《一出好戏》中,小兴从一个老实巴交的孩子被财富异化成为一个欲壑难填的疯子;在电影《摘金奇缘》中,在名车豪宅、私人飞机、游轮派对、林中别墅外,是令人炫目的媚俗炫耀、豪门恩怨、权位关系。

在媒体眼中,一部分富二代大致在形成这样的刻板印象:无所事事、游手好闲、不劳而获。

这不太符合周晏齐朋友对她的印象。“恨不得事事亲力亲为。”Ricky这样评价自己这位相识了六七年的朋友。如今,周晏齐自己打理一家婚纱摄影馆。她2016年时从妈妈手中接手。赶上自己怀第三个孩子。怀孕时,顶着油漆味,她戴着口罩,也要去监工。

尽管“江苏女首富”这个标签跟随她很久,周晏齐依然不太像一个典型的富二代。

搬运

周晏齐对时间有着精准的规划,浪费时间会让她焦虑。

从无锡江阴开车到上海一般情况要两小时。高峰堵车时是三小时。为了让时间更有效率,她有时会坐高铁到上海再搭地铁,“地铁比较准时,在路上堵,我受不了。”

妈妈新开的酒店周晏齐也会过去帮忙。她有时会给下面的人规定好时间,比如在一天之内全部弄完。对小孩的教育也恪守时间观念。大儿子弱视,写完作业想要看iPad,会给她打电话报备,她会把可以玩的时间规定到分钟。

周晏齐愿意把大把的时间抛掷在绘画上。她喜欢一切美的事物,她说这是自己喜欢艺术的原因。对画画的喜欢出于兴趣,她有时会急躁,用线条和色彩表达,是让她安静的方式。

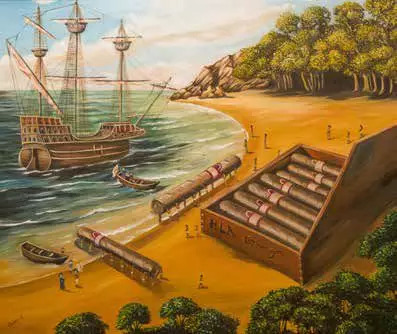

一次,父亲去香港,在一个雪茄店,隔着玻璃拍了一张模糊的图,发给周晏齐,让她帮着画一幅。

当时,周晏齐刚生完小孩三个月,身体还没完全恢复。为了完成这幅画,她经常一站就是3个小时,站到手脚冰凉,也只能画几根雪茄。她感到绝望。一天晚上,周晏齐拿着一根很长的竹尺,用手抵着画,一层层铺色,画到凌晨三四点,在旁边睡着的先生醒过来,“你怎么斗鸡眼了?”

雪茄图陆续画了40多个小时,白天没时间,只能晚上画。故事发生在古巴。里面的小人物齐心协力把雪茄搬到船上,准备卖掉。搬运过程充满艰辛,也会有劳动的喜悦回馈。

雪茄河边的英文,被周晏齐改成海澜的缩写。在她看来,父亲创建海澜集团的过程也是搬运的过程,尽管上岸过程荆棘密布,但也会有希望的光缓缓升起。

周晏齐的“雪茄”画作

30年前,28岁的周建平揣着开照相馆赚的30万,创办江阴市新桥第三毛纺厂。

彼时,从计划经济到市场经济,时代鲜活地来到人们面前。大批私营企业应运而生。

“企业办成了就是集体的,办砸了就算自己交学费”,这是周建平创业之初流传比较广的一段宣言。相信这段话的人留了下来,不相信的人选择离开,厂里最终剩下18人。

1991年,中国毛纺业粗纺市场迎来发展高潮,大家一股脑挤向粗纺产品,周建平发现这背后被人忽略的精纺市场,把业务掉头,砸1000万到这个当时市场上还比较青涩的领域。三年后,周建平的毛纺厂成为业界瞩目的新秀。

爸爸的厂子是周晏齐小时蹦跳玩耍的地方。在她印象里,厂里的墙很白,车间很大,还有织布机,最好玩的是仓库里的毛,一堆堆得挺高,滑下来像幼儿园的滑梯,那里的电视能看好多频道,有港台的节目,也有一堆看起来很凶的人在比赛摔跤。

2002年,日本考察后,周建平对那里自选购买模式印象深刻,把这种模式搬到中国,在南京开了“海澜之家”第一家门店。当时,自选式购衣模式也是服装营销史上的开创之举。如今,海澜之家已发展到6000余家门店。从线下到线上,从定位中年人到聚焦年轻人,从传统零售到新零售,商业的诡谲和残酷没在周晏齐成长中烙印下太多。新闻上那些事件,伴随着周晏齐成长,纷繁复杂的商战之外,她拥有一段无忧无虑的青春期。

小时候周晏齐叛逆,不开心了,或者妈妈让做不愿意做的事,都会吵,也“离家出走”过,从爷爷家“出走”到自己家。当时,因为顶了几句嘴,周晏齐被爷爷打了三下后,倔得很,抱着一堆衣服,就回自己家了。

记忆里,父母很忙。爸爸经常出差,妈妈当时自己开一个店,兼着照顾他们姐弟俩,常常爸妈回家时,自己都睡着了。父母疼她,很少和她讲工作上的烦心事,现在她想明白,那是父母对自己的保护。

“如果我处在他们的位置我会累死。”她有时心疼爸妈也不说,哭也背着他们,去加拿大读书时,一溜烟就跑进机场,头也不回。“其实我是不想让他们难受”,但这些话,当时她嘴硬,从来不说。

周晏齐坦言,从小受《超人》影响,喜欢逞强,信奉个人英雄主义。长大后,她琢磨明白,所谓个人英雄主义或许只是精神上的幻想。一些对父母体谅,也是在走出温室后,才慢慢从生命渗出。

真实世界在加拿大上大学时,渐渐露出轮廓。当时,周晏齐被抛到一个完全陌生的环境,什么都要自己做,雕塑课把木板锯成小块,锯得满手都是刺;要带着面具做电焊;要自己做每炖饭,不会也得做,硬着头皮打电话给奶奶。

如今,带自己公司员工出去玩,周晏齐都会给规划好,不开心的员工,她会主动开导。周晏齐对下属有极高的宽容度,即使是一个在自己孕期情绪不稳定时,因为一件小事不停给自己发微信的人,她也有耐心。

但周晏齐也有无奈,影楼里,也经常会有员工上午来入职,下午就离职,摄影师也是跑的跑,留的留,她自嘲“看尽人间百态”。

新的一代是更信奉自由大于一切的人,周晏齐自己也爱自由,但会把它放在责任的框架下,两代人的鸿沟,她束手无策。

因为很小时去异国读书,和一些养尊处优的富二代不同,周晏齐一直很会照顾人。在加拿大读书时,一次,听说爸妈要来看自己,周晏齐激动得不行,急冲冲去搜附近的酒店,“我要看你们的总统套房。”

“要干吗?”

“我有客人来,我要参观一下。”

那时周晏齐也不太懂,看了后觉得不错,就直接订下来。还给爸妈做了时间表,定下每天几点去做什么,每餐吃什么,打印下来,发给他们。

严格

毕业后,周晏齐刚开始在新加坡工作。整个部门就她一个中国人,有时也会被欺负,单子不给她。她着急,打电话给妈妈。没想到,妈妈不仅没安慰她,反而劈头盖脸骂了她一顿,“你以为外面工作都是这么轻松,工作都是这样的,不要在我面前哭。”

妈妈从小对她以打击教育为主,对她要求很严格。

小时候,她也会在回家时和妈妈炫耀别人对自己的夸赞。“你以为别人都是夸你吗”。

妈妈也不想让她在太小的时候,就沉溺于物质生活。高中期间,一个月生活费就给50元,她从小和弟弟都很朴素。反而是进了社会,会给他们很多帮助和支持。对工作也不例外,“妈妈交代的事情,晚1分钟都不可以”。周晏齐从实战中,总结出这样的经验。如今,在对工作的严格上面,周晏齐师承妈妈,她总苦恼不好招人,下面的人也常常达不到她的要求,就索性自己来,细到去商场发广告词的文案,都自己写。

直到现在,苦苦寻觅之后,周晏齐和妈妈也都没招到合适的助理,母女俩招不到人的原因也类似:找不到满足她们条件做事的人。妈妈也试过去找职业经理人,无果而终。

这种严格也延续到周晏齐自己的教育理念,她常常会给儿子灌输来之不易的思想。

她打算在大儿子过了12岁后,让他去自家酒店影院体验工作,会按临时工时薪支付给他。周晏齐想把这种脚踏实地的东西传给下一代,让他们体会到工作的艰辛。“妈妈到这个份儿上的,都没有觉得生活衣食无忧”是她常常给儿子们讲的道理。

周晏齐之前和儿子逛街时,自己有时会和他说,“这个东西也不错,你可以多买一个。他说:妈妈真的可以吗,你真的钱够?我说:应该没问题。他就说:谢谢妈妈。然后抱着我。”

周晏齐好友Ricky回忆,“晏齐的小孩儿之前想买一个玩具,她不会随便买给他,都是对他有一定的要求,完成了才买给她,还是蛮有原则。”

在好友Ricky看来,和大多安逸的江阴人不同,周晏齐身上有时会有很“风风火火”的东西,对自己要求很严格,常常辅导儿子功课后,还会去学跳舞、画画,是他们舞蹈班跳得最好的。一次晏齐重感冒了,流着鼻涕,也要坚持跳。“她生活中的角色还是很多,很忙,每一个地方都要做完美。”

在世纪之交,海澜也是从江阴走出,带着质朴的泥土。在“2017中国企业500强”榜单中,海澜集团以营业额933.05亿排名服饰榜榜首。

这离不开父辈的努力。周建平直到现在还常去巡店到很晚,有时邻近城市一天就要走两三个,一年要巡2000多家。

海澜优选

在父母的光环下,个人价值和努力看起来微不足道。这曾困扰过很多二代,“活出自己”、“想要自己的名字”的标题在媒体上传递着忧虑。和那些忧虑不同,周晏齐不掩饰对父辈的骄傲,“我平白无故怎么可能这么优秀,父母创造那么多条件,为什么要否认这一点?”抛除时代和运气,周晏齐不止一次提及上一辈的勤奋、魄力、一丝不苟,这有时也会源源不断给她养分。

“出国留学时,为了更好地学英语,周晏齐专门选了一个中国人少的地方。为了营造更好的环境,她会特意住在老外家里,跟着一对夫妇练习口语。

在新加坡星展银行私人银行理财部工作时,周晏齐每天会硬着头皮去挤满满当当的地铁,当时,地铁上人多到脸都要贴到玻璃上。一开始,她不好意思抢地铁,但后来发现,这样不行,迟到了要被老板骂,就硬着头皮抢。那是一个快节奏的城市,每天需要把无数单子从28楼拿到24楼,坐电梯来不及,只能吭哧吭哧走工作楼梯,也因此跑烂了很多鞋。

工作学习之外,父母对周晏齐的要求松弛多了。作为那个商业王国的缔造者,父女之间的相处也充满寻常家的烟火气息。父亲有时会和她念叨,小时天天抱着她,到哪儿都不肯离手,换尿片、喂奶,他都做过;也会反过来和她以撒娇的口气说,等自己年纪大了,女儿也得给他推轮椅。

在电影《疯狂的亚洲富人》中,在传统观念和个人主义,内心愿望和家庭责任之间,设置了一系列冲突。家族企业的争产夺权风波是见诸报端被媒体津津乐道的八卦。

2017年2月9日,在海澜集团表彰大会上,周建平宣布让其子周立宸接任海澜之家总裁一职,自己担任董事长。在80后周晏齐身上,那些冲突看起来并不明显,在个体努力之外,周晏齐很看重家族荣誉。

周晏齐不避讳谈父亲的选择,并表示理解。“没什么好争的”,她这样说。自己身体不好,做飞机晕,喝酒也不太行。在她的理解里,父亲也是考虑到这些,让她去做自己感兴趣的事。

周晏齐从小和弟弟感情很好。弟弟结婚以前,衣服都是周晏齐给买。直到现在,母亲节等节日的时候,周晏齐还会收到弟弟祝福的鲜花。

财富带给周晏齐一部分自由,对于这一点,她不否认,但她也知道,完全的自由是不可能的,她也愿意为家族做一些不愿意做的事,比如应酬,需要喝酒的那种。

在家庭观念日益稀薄的时代,周晏齐也会要求小孩从小就养成家庭观念。家庭里每个人过生日或者正常的家庭庆祝日,如果没有特别的事,一家人都要出席,这是妈妈定的规矩。一次家庭聚餐,大儿子觉得大人的饭局无聊,表示抗议,抗议的方式是离家出走。周晏齐坚决不妥协,陪他耗着。最终以大儿子离家出走10米、乖乖认输告终。

在周晏齐看来,一家人一起交流情感是很重要的,而这个习惯,要从小就培养。

命运

周晏齐有过接近死亡的一刻。

在她生第三个孩子时,产后出血。深红色的采血罐装了半桶,4个袋子同时给她输血,十几个护士、两三个麻醉师围在旁边,当时,周晏齐身上插满管子,全身的血基本被换了一遍。打镇定剂、注射麻药,清醒穿插在断断续续的昏迷里,她昏过去两次又醒来,“医生,你一定要救我,如果我不在了,我三个宝宝怎么办。”她气息微弱地留下这句话,经历了生命中最长的11个小时。

那不是周晏齐第一次接近生死。以前在国外读书时,有一个中国女生,十八九岁,远远坐在教室后面,不怎么说话,安安静静的。

直到有一天,警察来做笔录,周晏齐才知道,班里那个安安静静的女孩不见了。两三个礼拜后,河里捞到碎尸塑胶袋,是那个女孩儿的,被男朋友杀的。

这件事对周晏齐触动很大,在那个空旷的、外边拥有很多大农场的地方,生命的无常第一次扑面而来。

周晏齐说自己相信命运,也开始相信努力不一定成功。有人辛辛苦苦奋斗半生,财产生命顷刻付之一炬。她从小耳濡目染的这些故事,随着年龄增长才读出宿命的意味。周晏齐觉得人定胜天是一句安慰,绝大部分人,终其一生,也不一定收获圆满,她把它归之为命运。

经历生死后,周晏齐发现自己对活蹦乱跳世界的留恋,开始更注意身体,更充满忧患意识,会主动控制风险,想得很远。比如她会未雨绸缪,早早的去选择办理家族信托业务,去隔离风险,为财富传承和下一代做出规划。司机在高速路上开车时,她总会默默看着司机,怕他睡着。先生去远的地方时,也尽量叮嘱让司机送他,不让他自己开车,以免有危险。

周晏齐小时候骑马,现在不骑了,老想着会不会从上面摔下来,被踩到肋骨。爸爸跃跃欲试也想骑,她和家人不准,怕有危险,爸爸听话,改成慢跑。

一次,周晏齐在外出美国住宾馆时,闻到一股奇怪的味道。电影中藏尸的情节闯入她脑海,她不放心,每个柜子挨个看,一无所获。她怕“万一找到什么东西,以为是自己干的,会说不清楚,得证明自己不知道”,于是跑到大堂投诉,上去后,看到两个打扫卫生的墨西哥人,拎了2袋东西。后来发现,原来是打包的蟹,放了很久。

对变老这件事,周晏齐有恐惧,但也会坦然接受。随着年岁增长,她不排斥接纳自己的短板。比如一直减不下去的肥,或者一直种不好的花。闺蜜种花种草,种得漂亮,她也买来放在罐子里,让它们沐浴阳光,可忘了拿进来,根都被吹跑了,“只剩破罐子摔在那儿”她一气之下,“再也不种了”。

生完小孩后,周晏齐身体一直不太好,坐飞机时经常晕,熬夜熬到天亮就会觉得倦怠,与身体的抗争一以贯之。但在精神上,在好友Ricky看来,周晏齐是富有生命能量的,是那个一直往前跑的人。自己更像在原地踏步,有时,晏齐也会回过头,拽着自己和她一起往前跑。

周晏齐对世事的理解有悲观的底色,但喜欢带有明亮色彩的画作,会把那些富有生命力的表达放在作品里。在她看来,画画和人生不同,“人生的努力不一定有结果”,但画画不一样,“多画一笔少画一笔,效果是不一样的。”

自己最近的一幅作品是抱在一起的情侣。她觉得那种线条勾勒出的肌肉,充满性感。她将它挂在11月海澜美术馆举办的个人画展上。

一次,她无意听到爸妈在聊,有几幅参展作品画得特别好,心里暗想,自己不能输。于是逼自己,熬了一个星期,每天站三四个小时,画了三四次,完成了这幅作品。

周晏齐见过一些很夸张的画,比如张得很大的嘴,在吞咽一些奇怪的东西,或者是血淋淋的艺术画。周晏齐有时会好奇他们为什么会这样表达。

通过资料去拼凑他们的人生经历,才发现那些艺术上的夸张,是他们把世俗上的落魄,泼洒到画上的方式。一位印度画家让周晏齐印象深刻。作为女性,那位画家趟过很多凄惨瞬间,而最终,她把那些落寞,凝结成性感又热烈的作品,流传于世。

周晏齐把自己的画归于表达美好型的,她自认为没有那些苦难的经历,这有时会造成表达的遗憾,比如冲击力没那么强。艺术需要情感,而造诣是一个慢慢的过程,它是痛苦的累积,拥有足够的经历,才能精准表达。

有遗憾也让人欣慰,这样就可以一直试下去。周晏齐享受摸索的过程,会去探索各种风格,发现自己不同的可能性。有时,她也会和小孩一起画,买很长很长的空白纸,阳光轻轻浅浅地透进来,他们趴在地上画,画到停不下来,“钱可能说没就没了,作品真的可以一代一代传下去”。她说。

摄影|吕海强

来源于《美好家园》2018年12月刊

转载请注明来自美好家园读者俱乐部(bhgmag)

评论