文|蝉创意

先问一个问题:

作为每一个时事热点如数家珍、反复刷新社交软件的网瘾少年,你回忆一下,还记得昨天微博热搜的内容是什么吗?上周的呢?上个月的呢?

娱乐至死的资讯年代,海量的新闻和讯息稀释了我们的注意力,每一个消息都轻若鸿毛,笑点和情绪过眼就忘,我们一头扎进去却什么都没有留下。

虽然不合时宜,也不讨喜,但我还是想要和你们旧事重提,说一件七年前的惨案——

曾震惊全世界的印度事件:德里黑公交轮奸案。

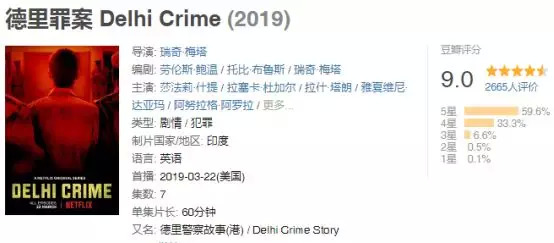

Netflix出品的高分精品剧《德里罪案》,根据7年前的印度公交轮奸案改编,这件事至今依旧是印度举国讳莫如深的话题,被视作是耻辱和污点。

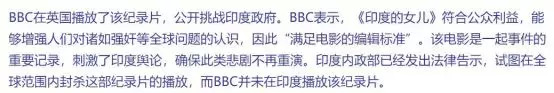

BBC曾根据此事件拍摄了纪录片《印度的女儿》,却遭到了印度方的封杀。

这部剧和我们曾经看到过的很多印度片都不一样,后者大多充满了节庆歌舞,诙谐对话,艳丽衣衫和彩色花朵,满屏幕洋溢着喜庆和希望,而《德里罪案》不一样。

它从头到尾都是灰败黯黄的色调和氛围,没有普天同庆的完美结局,更没有手起刀落复仇的畅快剧情,而是以第三方旁观者的视角还原了案件:

2012年12月的一个夜晚,23岁学医的印度女大学生乔蒂和男友看完电影回家,误上一辆没有牌照的黑公交,男友被围殴。

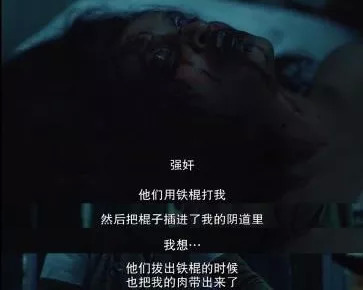

乔蒂遭6名男性轮奸,殴打,一名丧心病狂的歹徒用铁棍捅入其体内,用手将她的肠子生生扯了出来,送到医院的时候受害者的肠子仅剩5%,其余部分不知所踪。

寥寥数言的过程描述,落在个体身上却是生不如死的煎熬。

后续的发展你们都知道了,这个极其残忍的恶性事件通过追踪和报道引发了印度民众的抗议,要求严惩凶手,恶劣程度引起全世界的关注。

最后犯罪者全部落网,均被严惩。

《德里罪案》导演瑞奇·梅塔(Richie Mehta)一开始是带着愤怒来筹备这部片的,但经过长达4年的调查和走访后,他意识到,愤怒没有用——

每一个震惊世界的恶性事件背后,都有致使这个事情发生的文化、风俗、思考方式的土壤。

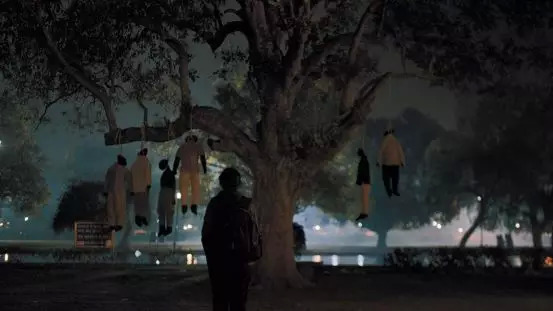

印度德里作为闻名世界的强奸之都,女性受侵害的情况数不胜数,乔蒂不是唯一一个受害者。

倘若土壤的败坏成分不根除,恶性事件无法被遏制,那么在世界上还会出现千千万万个乔蒂。

大众愤怒的情绪和滔天舆论或许有利于让一个问题袒露在公众面前,但寻求解决方案必须依靠冷静的旁观、和缜密的分析来获得。

所以与其他特意煽动大众情绪,点燃观众怒火的影视剧不一样,《德里罪案》以一种极其克制、冷静的视角,来挖掘隐藏在这宗轮奸案背后,根深蒂固的社会问题。

比太阳更无法直视的是人心

在舆论的压力下,警方加班加点在数日之内就将全部疑犯抓捕归案。

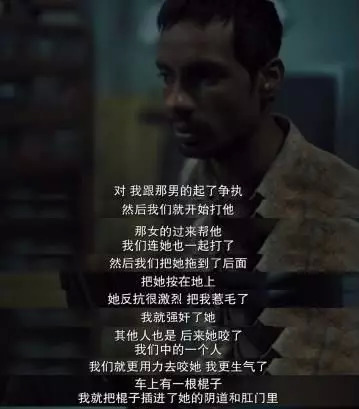

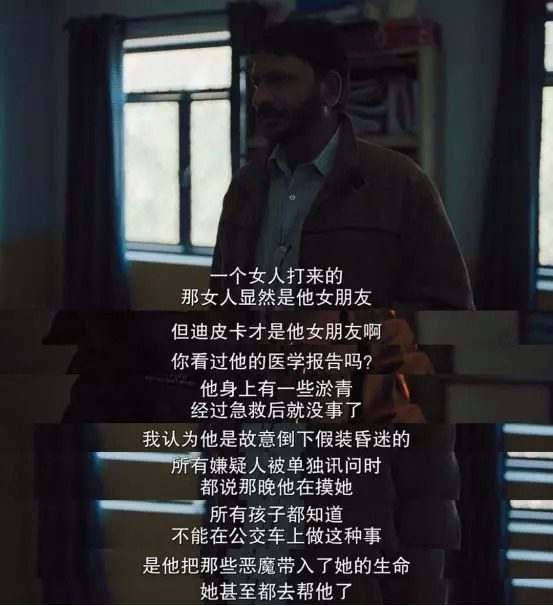

令人感到震惊的是,其中一名疑犯被捕时候脸上的平静和理直气壮,他镇定地描述了行凶的整个过程:

疑犯一脸漠然,毫无羞愧、懊悔之心,反而一副“你们真是大惊小怪没见过世面”的表情。

并正大光明地表示,我不后悔,要是时间倒流重来一次,我也照样这么做。

是因为他是反社会人格,没有共情能力么?不是。

印度是等级分明且种姓制度盛行的国家,在印度的文化里没有给女人留位置。男人都分三六九等,更别说在印度男人眼里作为附庸的女性了。

他们认为,一个体面的女孩子不应该在晚上9点之后出门,受到侵害的时候不应该反抗,在强奸这件事情上,女生行为不端的责任比强奸犯的责任更大。

(以上是犯罪者接受采访时的原话。是不是觉得有点耳熟?如果留心看我们的一些案件,会发现有同样想法的人并不是少数。)

因此在遇到和男友调情的受害者的时候,这位犯人觉得他亲自教训这位“行为不端”的女性是在“维护正义”,所以他并不觉得自己有什么错误。

有警员清醒地指出,这一切藐视法律和物化女性的行为背后,还是因为贫穷和无知。

《印度的女儿》纪录片最后提及,避免类似悲剧的唯一途径是教育:教育女性找到自我价值,获得掌控自己命运的能力,也教导男性重新认识女性的价值。

剧中令人心寒的还远不止这些。

受害者是和男友一同出门的,女方被残害得奄奄一息,两人被警方发现打算送入医院急救时,她的男朋友麻溜地自己站起来坐进警车里,身手之敏捷叫人诧异。

经过验伤,发现这位所谓的男朋友不仅是个一脚踏两船的主,而又有充分的理由怀疑:

正因为他在公交车上对受害者动手动脚,才触发了6名肇事者见色起意对女生行凶。

而在6人轮奸女生的时候,这个家伙为了自保,假装昏迷避过殴打,清醒地旁观自己女朋友被6人侵犯。

而他在事后竟然还想要接受电视台的采访,给自己打造一个伟光正的绝世男友形象……

某一部分人内心的晦暗,教人不敢直视。

有些时候,懦弱是另外一种暴力。冷漠的旁观者并不无辜,他们也是帮凶。

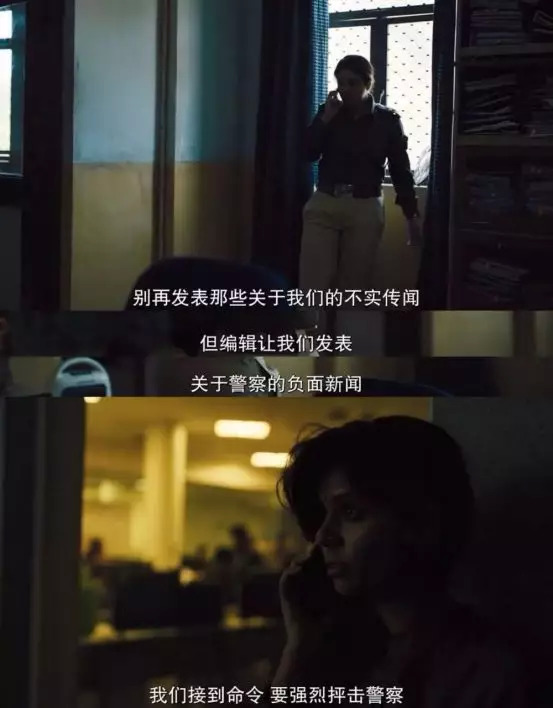

除此以外,每次重大社会事件的发生,都是个别不良媒体的狂欢。

他们不重视真相,不在乎公义,甚至不关心受害者——他们只需要关注度和流量,为此不惜编造故事细节,恶意诋毁警方来煽动大众情绪。

甚至引发了民众暴动和警方的冲突,造成大规模的骚乱。

我们每天被各种热点刷屏,事情未经确认就头脑发热地抨击和应援,最后不断被后续发展打脸,不断被挤牙膏式的片面新闻消耗我们的善良和关切……

我们此时此刻看到的是事实吗?

有无伪造或者遗漏?

是否需要先静观其变再发表意见?

这些问题,《德里罪案》并没有给我们答案,我想,我们应该得出自己的回答。

世界到底还有没有救?你认为有,就有。

但,这就是全部了吗?有没有在做事的人呢?有。

印度警力之少,资源之匮乏是我们难以想象的:

一半以上的警察被分配去维护交通,另外的一大部分警力要用来保护重要人物,剩下的少部分人维护社会秩序,又因为恶性案件频发,以至于办案的警察不得不加班加点,通宵做事。

甚至警察局作为维护治安的重要部门,竟然会因为经费不足的问题,三天两头就停电。

但在德里黑公交案发生的时候,哪怕上级领导忙于办公室斗争不想生事、下属觉得强奸案在印度太常见了压根算不上一个新闻——

却有一位女警官顶住各方面的压力,哪怕冒着要背锅收拾包袱走人的风险,也要彻查此事。

为什么呢?

因为这个女警官有一位和受害者年龄相似的女儿。

她的女儿痛恨印度糟糕至极的治安和男女不平等的现象,决意要出国留学并且永不踏入印度半步。

而女警官总是劝她女儿,会好起来的,这个国家还有救,你要对它有信心。

而她作为维护整个城市的执法者,她决心付诸行动来证明给女儿看——

以一个母亲的身份对受害者的母亲做出保证:必须惩治真凶,让他们受到应有的惩罚。

于是设立了专案小组,连续数日不眠不休留在警察局中,利用虽然匮乏但在能力范围内最大的人脉和资源,抓捕真凶。

在短短的6天内,所有的肇事者全部落网了。

在嫌疑犯发表诋毁女性的言论时

女警官气得扇了他一巴掌

这并不是编剧的金手指或者虚拟的主角光环,在真实事件中,女警官确有其人。

女警官的原型名字叫夏尔马,《德里罪案》的导演曾经表示:

夏尔马是促进该案件认真审查,抓到真凶,并引起大众对印度女性生存状况关注的重要人物。

正因为她的坚持,让这件极其恶劣的事件暴露在世人面前,从而唤起印度女性的独立意识觉醒,上街游行示威,抗议等,真正付诸行动来维护女性群体的权益。

在素有强奸之都的德里,女性受到性侵的案例数不胜数。

(印度的女儿中,替罪犯辩护的律师接受采访)

如果不是因为夏尔马有着女性对女性的同理心和共情,换一个男性警官来处理此事,这起震惊世界的轮奸案可能会像同类案件一样沉底,大事化了,不为世人所知。

印度是一个女性地位极低的家,而当女性遭受非人对待的时候,促使找到真相背后的推动者,竟是一位同为女性的铁腕女警官——这让人感到欣慰又心酸。

巧妙的是,在剧中女警官安排了另一位女性警员来辅助破案,当20岁出头年轻的女警员开始自我怀疑自己到底能不能胜任的时候,女警官鼓励她:你当然可以。

女性的正义由女性自己守护。

女性的权益从来无法靠第三方高高在上的施舍,不论是近期尘嚣日上的美国女性禁止堕胎法案,还是其他关乎女性切身利益的事项——

唯有更多留在职场、走入政商界的女性获得话语权,才能带挈后辈,让更多的女性摆脱束缚获得掌控人生的能力,从而真正改善女性生存的环境。

这是精神的另一种传承,她们也是印度的女儿。

蝉主坚持认为:音乐、文学、影视、艺术是少数的,能够超越时间和空间限制的事物。

现在市面上诸多流量鲜花鲜肉拍的影视剧,基本都是看完即弃,没有营养经不起二次推敲的东西,更别说留待五年后、十年后下一代人来看,能从中收获什么了。

而蝉主可以断言,《德里罪案》是一部值得传世的作品。

说句实话,这部剧看得让人压抑,并不能带来娱乐和消遣。直到全剧终,导演也没能给我们具体的解决方案,他只负责呈现和还原事件本身,寻找答案始终是我们自己的功课。

面对晦涩、灰暗的事物,人们会下意识地转身躲避,这很正常。阴暗面有可能会导致情绪压抑,滋生消极情绪,但——也有可能会引起思考,触发改变的契机。

世界到底还有没有救?你认为有,就有。

世界是由无数个体组成的统称,当每一个人都有意识想要做出改变的时候,改变就能够发生。

在大多数人都狂欢、喝彩,在迷离的夜晚觥筹交错,举杯相贺的时候,这个时代依旧需要异类:

需要能在叫好声中静下心,用沉静的眼眸望向黑夜的人。

【未经许可 | 禁止转载】

评论