文 | 影徒

01

2018年4月14日,捷克著名导演米洛斯·福尔曼因病逝世,享年86岁。

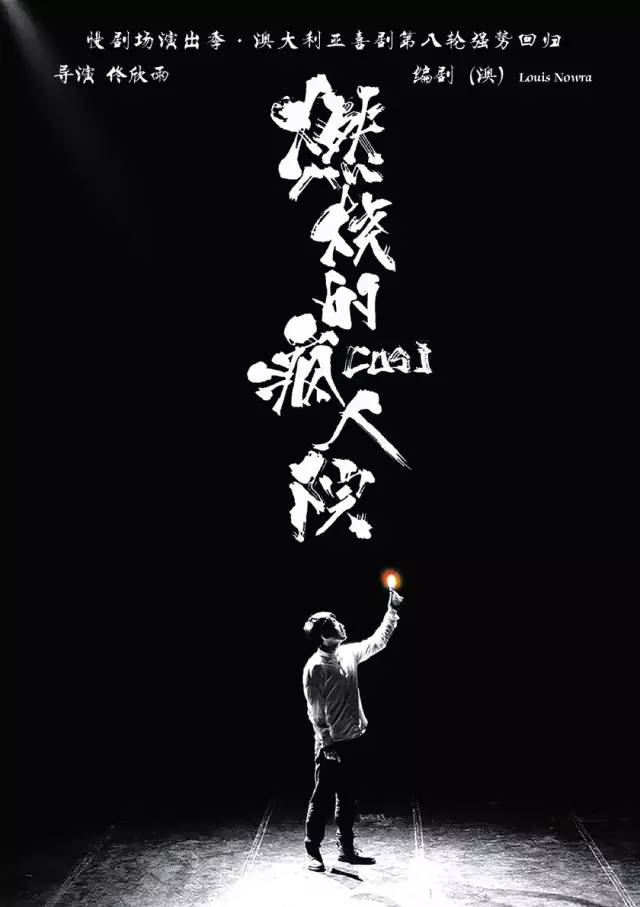

一个半月后,他最著名的作品《飞越疯人院》中文版话剧首次在中国的舞台上公演。

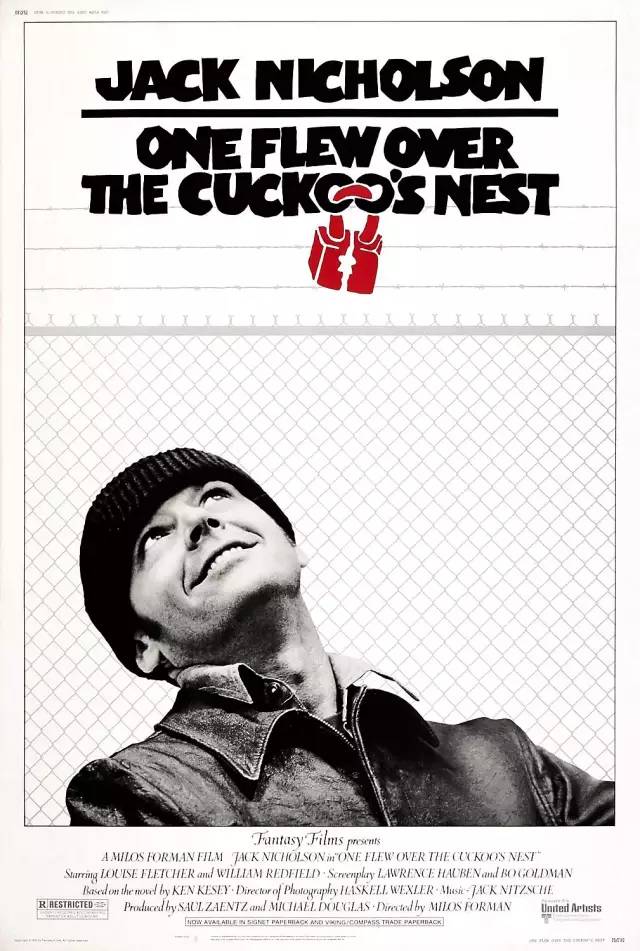

这部被认为是历史上最伟大的电影之一的作品,改编自肯·克西的小说《飞越布谷鸟巢》,在获得1976年第48届奥斯卡最佳影片、导演、男女主角、改编剧本5项重量级大奖之前,率先从文字中走出,和观众见面的是1963年百老汇的舞台剧版本,当年一共出演1000余场,一举获得了当年的托尼奖最佳复排话剧奖。

20世纪90年代,好莱坞评选“奥斯卡中的奥斯卡”,《飞越疯人院》击败其他影片,获得最佳殊荣。

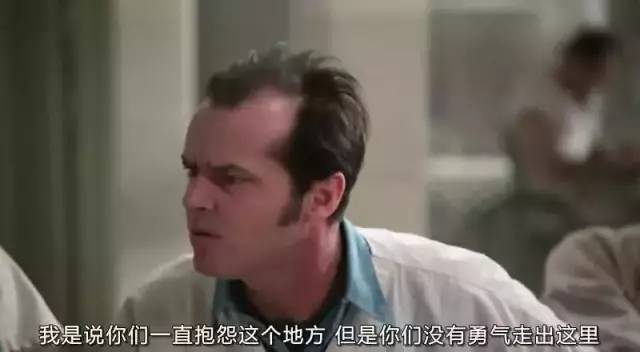

在电影中,杰克·尼科尔森饰演的麦克墨菲,为逃避现实,假装精神异常,被“囚禁”在监狱般的疯人院中,他给病友们带来了自由和欢快,把医院闹得天翻地覆。从始至终都在与邪恶的护士长进行种种反抗,最后被摘除了额叶,永远留在了疯人院。

有人认为,《飞越疯人院》从诞生之日直到现在能获得那么多重要的褒奖,“社会因素恐怕要重于艺术因素”。

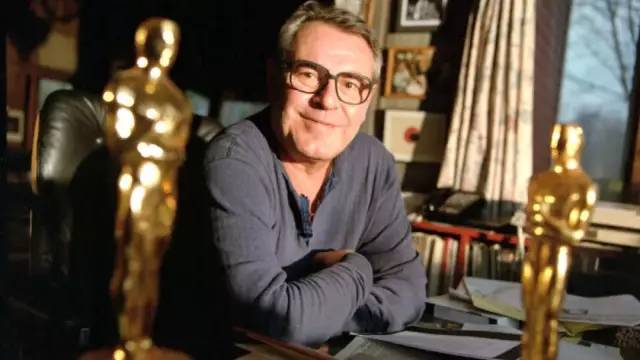

电影导演米洛斯·福尔曼1932年生于布拉格,凭借《莫扎特传》和这部经典《飞越疯人院》两度摘得奥斯卡最佳导演和最佳影片。也因此成为十分罕见的从东欧前社会主义国家奔赴好莱坞之后仍能取得巨大成就的导演。

由于近半个世纪都在美拍片,以致于很多人或许都忘了他最初,也是最重要的标签——“捷克电影新浪潮”旗手。

他的作品受到法国新浪潮的影响与启发,在他的作品中,所继承的,也是法国新浪潮所秉持的颠覆与革新精神,强调“真实”与“现实主义”。

纵观福尔曼的创作,其作品大致可以分为两类。一类是以《莫扎特传》为代表的传记电影,例如《月亮上的男人》(1999)。另一类,则是以《飞越疯人院》为代表的,探究“自由”这一主题的电影,比如曾获得柏林电影节金熊奖的《性书大亨》(1996)

从捷克逃出来的福尔曼,对此想必有发自肺腑的感受。

《飞越疯人院》反映了上世纪六七十年代美国青年反战的情绪和当时社会流行的类似“无政府主义”的思潮。

至今看来,对于不同年代和地域的观众,都能带来不断的反思和警醒,也依然能唤醒观众对自由的向往与渴望,当一个正常的人被置入一个僵化的体制当中,自由便无从谈起,“变疯”也就是迟早的事情。

故事中,一向玩世不恭的麦克沮丧地垂下头颅。然而没人责难这个失败了的英雄,反抗的力量使他不再束缚于高墙,实现了真正心灵上的突围和飞越。

相反,现实的生活里,又有多少人有那样的勇气?

于是麦克成为某种意义上一千个人眼里一千种样子的那个哈姆雷特,他短暂人生背后难解的哲学命题,让创作者们一遍遍地讲述着这个故事。

02

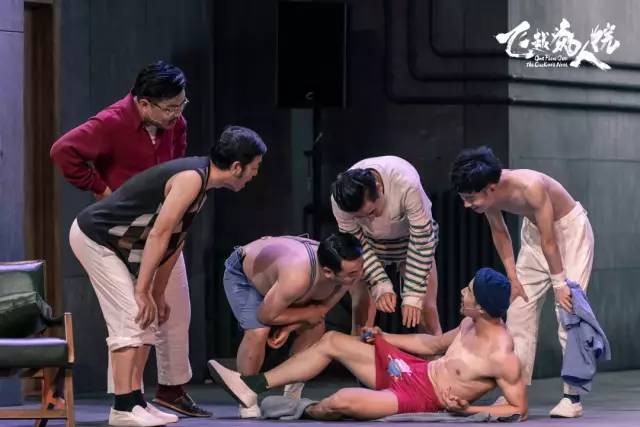

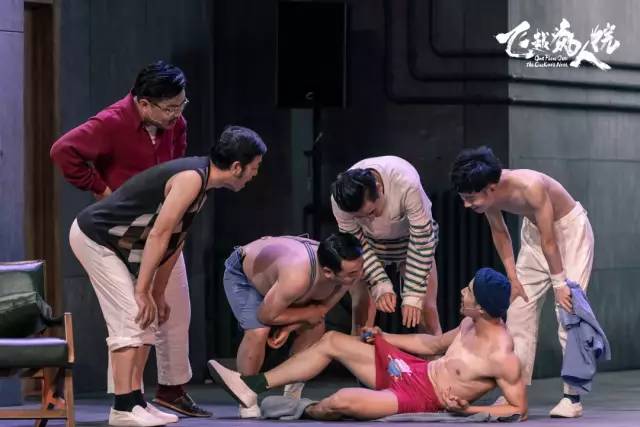

中文舞台剧版的《飞越疯人院》去年在北京海淀剧院首演时,12场几乎场场爆满。看过演出后的观众们都觉得:“这次中文版的演员几乎达到了原版电影演员的神还原”。

导演佟欣雨在落地本土化的改编中,又以更接近于原著小说的叙述展开故事,利用各种元素进行了重新解读。既延续了这部作品以塑造人物为主的特点,又让更多电影中被弱化的人物在舞台上丰富和鲜明。

佟欣雨被业界成为最值得期待80后戏剧导演,他并不是科班出身,而是毕业于浙江大学数学系,对于戏剧的热爱也是从上大学以后开始的。

当年刚进入大学的时候,他和喜欢的女孩约去看校园剧社的演出——《哗变》。看完以后,佟欣雨的感觉就是,“震撼,完全超乎预料”。

于是他去面试进入浙大梵音剧社,正式开始和戏剧结缘了。

在校园的舞台上做了四年的戏剧后,直到临近毕业,他突然迷茫了。不知道是应该找一份跟数学专业相关的工作,还是追随爱好,坚持戏剧。2012年正月,佟欣雨独自从杭州来到北京,借住在梵音剧社的学弟家。

三天时间里,他拜访了朋友们介绍的十多位在北京工作的戏剧从业者,得到的答案也大多都是:金融行业很赚钱,你可以尝试一下,做戏剧可不赚钱。

做了很多心理斗争以后,佟欣雨还是选择了戏剧。

2015年,佟欣雨执导的小剧场热门话剧《燃烧的疯人院》火了,但在佟欣雨眼里,《燃烧的疯人院》像是节拍缓慢的爵士乐,里面每个人物和情节都在柔和的推动整个故事。

而改编中文版话剧《飞越疯人院》却是重节拍的,剧中有激烈的场面和全情激愤的场面,配合现场的乐队表演,与剧中制度压抑的氛围形成强烈对比,从音乐、音响等视觉听觉方面营造自由的浪漫气息。

佟欣雨从更深的层次出发,借由疯人院一群疯子的反抗引发观众对社会现实的思考,表达一种对自由的追求,对尊严的捍卫,对既有制度的反叛和打破。

改编经典并不是一件容易的事情,小说里,对于“联合机构”这个概念进行了很多的渲染,而到了电影版几乎完全失去了这种渗透到社会的每个角落,每个层面,企图把人塑造成一模一样的温顺的社会机器的隐喻,变成了另一种《肖申克的救赎》。

虽然在当下的社会中,那种具象的权威的压迫已经很少了,而更多的是充斥在大家身边的广告,父母温柔的鼓励,每天必须浏览的手机app这些无形中给生活方向性的引导的东西。

好像每个人从一出生开始,就有人在耳边告诉你,大学要选什么专业,工作要怎么找,而这些声音是谁,从哪里来,他们的建议和引导是真实的么?或者说是自己真正需要的么?大部分人都在渐渐失去自由思考的能力。这才是当下年轻人需要去对抗的“权威”。

佟欣雨在舞台上尽可能的具象化这种东西,就是为了让观众能更有共情,跳出电影所处的那个年代和环境里,从眼下的生活中去感受。

为了让观众在剧场里更加舒适,佟欣雨尽可能地还原原作的艺术魅力,甚至把小说和电影中那种旧建筑改造的冰冷压抑,摇摇欲坠的窒息感,通过舞美设计得明亮宽敞有秩序。

《飞越疯人院》中文版话剧是佟欣雨“疯人院三部曲”的第二部作品,他选择疯子作为切入口并非只为少数者发声,他认为这其中包含的是“偏见”,即使在大多数的正常人中,这种偏见依然存在。

而《飞越疯人院》要表达的就是突破自我。他将落点放在“飞越”,描述“疯子们”的追求、向往、力量和希望,在这部剧中“我们将无所不能”。

在他眼中,“疯子和常人间没有明确界限。精神障碍每个人或多或少在某个阶段产生,所以观众能通过剧中人看到自己的影子,看到他们获得治愈,对自己会有积极暗示。”

2019年6月13日——16日,中文版话剧《飞越疯人院》又要在海淀剧院重演。

正如佟欣雨所说,“每个人所要飞越的,恰是自己为自己设置的无形牢笼,可能是恐惧、责任,或者是希望。而往往人只有在最不得意时才有机会看到笼子的栏杆,剩下的就是死而后生,去飞越的勇气。“

在这个浮躁的时代里,在剧场里看一次从电影到话剧的飞越,想必会有完全不一样的感受。

评论