文|慎思行 慎思君

编辑 |Yibin.P

在经历了矩阵革命以后,如何才能掀起下一波战略的浪潮?

波特五力模型给出这一问题了答案,这是迄今为止最让为脍炙人口的框架之一,成为了战略规划中最为基本和最为广泛应用的产业分析框架。

迈克尔·波特到底是如何构思出这一框架的?以及这个全面又宽泛的框架又到底满足了什么样的商业诉求,才让其能够得以发展?这一段在波特五力框架诞生之前的历史为我们探索这一答案提供了索引。

希望各位喜欢今天慎思行译著《战略简史》文中的节选,也期待和各位有更多交流探讨的机会。

迈克尔·波特在 1969 年入学哈佛大学攻读 MBA 项目。波特的父亲是一个从佐治亚理工学院毕业的土木工程师,后来成为陆军军官。

年轻时的波特很大程度上继承了他父亲的特点,在普林斯顿大学就读航空工程,不仅在学院里获得班级第一,同时也在美国大学生高尔夫锦标赛上获得过名次。

如果你今天再问波特当初为什么对竞争这个主题感兴趣,他一定会回答“可能是因为我成长过程中参与了很多的体育运动”。他尤其擅长足球、橄榄球和篮球。

波特考虑过攻读一个工程学博士,但按他的话说,最后还是选择了“更全面的”管理学位。波特笑着回答,他在普林斯顿的教授之一伯顿·马尔基尔,由于提出了有效市场假设(Efficient-Market Hypothesis) 而名声大震,建议他“应该去读哈佛商学院”。

在商学院第一年的课程中, 波特表现突出。 但在第二年的学习中, 曾经在第一学期给他讲授商业政策课程的克里斯·克里斯坦森教授却让他从常胜将军的位置上滑落下来。

这个年轻人害怕在课堂上发言,但这是他所在的这个教育体制里获得加分的先决条件,也被称为奥德里奇神奇时刻。

在与之同名的教学楼里,学生们在老师的教导下,通过团队合作进行案例分析,并采用苏格拉底式的问答法进行讨论 [当然他们都是好老师,但与哈佛学院(Harvard College,隶属于哈佛大学文理学院)或法学院不同,在哈佛商学院,除非你的观点能够在课堂上被广泛认可,否则没有任何学术积累能够让你在这里获得教职]。

至今,波特想起克里斯坦森送的手写纸条时仍然感慨良多,上面写着:“波特先生,我相信你可以在课堂上贡献更多的想法。”

波特满怀感激地说:“我对战略真正开始感兴趣始于罗兰·克里斯坦森。” 他称呼老师的名字来表达他更深层的敬意。“我发现这位老师和这个课程相当难以抗拒,而这些都点燃了我对这种全方位、综合性、将所有因素考虑在内的分析方法的巨大兴趣。”

波特将这个主题和他一生的工作联系在一起:“从我的角度来说,我最大的才能在于能够解决非常复杂的综合的多维度的问题, 并且着手在概念上提高它的普适性,从而让实践者能够应用。”

在和克里斯坦森交流之后,波特说:“我深受启发,并下定决心在课堂上发言。”眼下他要解决的问题就是“培养自己的发言能力”。按照一般标准的流程,也就是 “默认方式”,他应当在获得工商管理学位之后进行博士学位的深造,继续攻读哈佛商学院的 DBA(工商管理博士) 。

但是考虑到这样能学到的东西和 MBA 项目中所学的东西重复性太大,波特决定进入哈佛商学院和哈佛文理学院经济学系联合设置的商业经济博士项目。这个决定看起来在学术层面并没有多大差异,却对战略革命产生了极其深远的影响。

哈佛商学院仅授予工商管理博士学位,不授予哲学博士(Ph.D, 一般简称“博士”)学位。肯·安德鲁斯辩解说,商学院是在 1908 年因为“抗议哈佛经济学系”而成立的,因为他们看不起那些为了在商业管理方面教育年轻人所付出的努力(公平起见,哈佛文理学院也不允许哈佛大学的其他院系授予哲学博士学位)。

波特后来在哈佛商学院推动改革的一种方式就是,为许多来自商业经济项目的博士而非DBA争取院系职务,所以DBA学位证书的价值逐步降低。

作为博士学习的一部分,波特选择了一门由年轻的经济学教授理查德·卡乌斯(Richard Caves,后来成为商业经济学项目的第三位主任)主讲的产业组织学课程。

刚从商业政策的世界中走出来,又进入产业组织学的新领域,这对于波特来说,简直就是一段“超现实的体验”。这段学习经历启发他,从一个全新的视角看待竞争和战略,一个与咨询顾问完全不同的视角。

产业组织经济学(Industrial Organization Economics,IO)是一门以模型描述各种影响因素效用的学科,它站在最高的角度解释为什么有的产业存在竞争,而有的产业没有,并进一步描述为什么一些产业的利润率更高。

这门学科的发展源于哈佛经济系两位教授的努力: 爱德华· 梅森(Edward Mason)于 20 世纪 30 年代提出这门学科,并由乔·贝恩(Joe Bain,与比尔·贝恩没有任何血缘关系)于 20 世纪 50 年代进行了完善。

就像众多经济学家一样,梅森和贝恩一开始就假设,利润在某种程度上是一种偏差,或者至少高于“正常”水平的利润是这样(因为正常水平的利润一般较低,基本和市场参与者的资本成本差不多)。

在他们所设想的完美世界中, 在需求和供给法则的作用下,竞争将抹平任何可以获得超额利润的优势。但如果这一切没有发生的话,那原因是什么?有什么特别的原因吗?事实上,正如乔·贝恩提出的那样,产业组织经济学主要围绕以下议题展开:一个利润丰厚的行业是不是说明其中的公司不让公众知晓竞争的益处,如低价。

产业组织经济学家所得出的包罗万象的结论,或者说他们对众多事物的高度抽象和总结,被归结为SCP范式(SCP shema),即市场结构(structure)、市场行为(conduct)和市场绩效(performance)的缩写。

每一个产业都需要克服不同的供需条件,从而在激烈的竞争中形成特有的市场结构(Market Structure),包括市场买卖双方的规模、数量。

而市场结构反过来也影响市场参与者的行为和选择,从而进一步影响他们的市场表现,而不只影响其赢利能力,也如潘卡基·格玛沃特所指出的,市场结构还影响市场参与者的效率和创造力。而产业组织经济学则通过进入壁垒、企业集中度等概念来分析和解决这个问题。

因为商业政策这门课认为在企业竞争和行业发展中概括一般化的规律是不可能的,所以波特第二学期商业政策的教授肯·安德鲁斯认为,产业组织经济学也不过如此,或者用波特自己更客气的表达方式来说,就是“非常模式化”。

不过基于一直以来的勤勉习惯,波特还是决心进行研究并撰写论文, 包括与卡乌斯合作探索退出壁垒、转换成本这些概念的定义(从理论上计算一下需要给一家公司多大激励,才可以使其更换供应商)。

他也发现了属于自己的关键机遇,这个机遇后来将被证明是他未来十年工作的基石。波特说,他应用产业组织学中的概念工具(即为什么只有一些特定行业存在高度竞争),采用众所周知的理论“来换个角度考虑问题”,着眼于产业中是否有某种市场结构因素,可以为公司加大竞争优势创造机会。 他想将这套分析理论带回商学院,并且相信那里对于理论的要求更高。然后从商学院的角度思考公司,并分析应当怎么做。

波特说:“我当时是一个激进的人。至今我也认可每家公司都不同,即每家公司都是独一无二的前提。”但是,他也认为,“确实存在一个一般化的可以分析竞争情况的框架或结构。

正如我当时所说,‘看,我们可以相信克里斯和肯的核心理念,但这不意味着你不能从中推导出新的分析框架,为这项独一无二的战略提供新的动力和观念’。这也正是我们(指波特自己)将要做的事情”。

但是将产业组织学中的概念引入战略领域比波特预想的要困难,尤其是他打算将这些概念拆分到现实中的公司也可以使用的地步。

他说,按当时产业组织学的发展阶段,“比较普遍的观点认为,市场结构完全由两种因素主导,包括卖方集中度(前四家或八家公司的市场占有率之和)和进入壁垒”, 可能包括三四种壁垒,如规模等。

“当我试图将这一套理论应用到商学院的时候,我不得不承认,‘不,不行,而且远远不够,太简单化了’。”这使得他最后变成了商学院里对产业和公司案例研究劲头最足的学生,同时波特也开始广泛涉猎多种商业杂志,如《财富》和《福布斯》。“我就是在阅读、阅读, 不断地阅读。”

通过研究,波特使产业组织学的模型变得更加详细具体,以便解释具体公司的实际情况,最终他发明了研究产业的五力框架(Five-forces Framework),这也正是让他成名的理论 [ 用“框架”(Framework)而不是用“模型”(Model),意味着这是一个深思熟虑的选择,波特想要强调其理论体系的实用性,以及相对缺乏理论主张的实际情况 ]。

他整体的假设,体现在 1980 年出版的《竞争战略》(Competitive Strategy)的第一章第一句, “竞争战略形成的核心在于将公司及其所处的环境紧密联系起来”,而 “核心因素”是企业所在行业以及这个行业的结构。

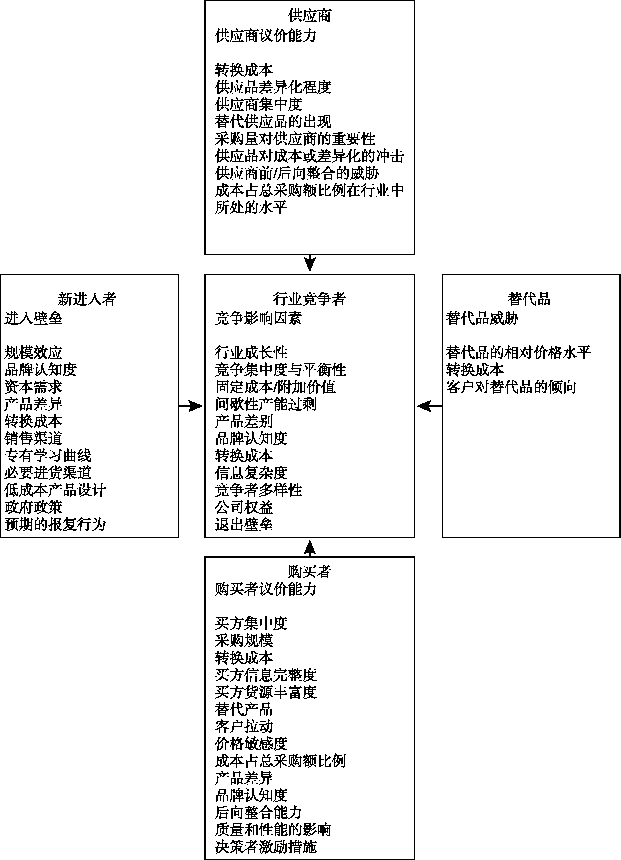

这一框架列出了可以决定一个产业中公司盈利能力和可能竞争空间的五个核心因素。图7-1中,厂商之间的竞争性对抗处于图的正中, 而其他“力”都围绕这一要素展开,并决定了它的强度:供应商议价能力(the bargaining power of suppliers)、购买者议价能力(the bargaining power of buyers)、新进入者的威胁(the threat of new entrants)以及替代品的威胁(the threat of substitute offerings)。

在书中,波特对每一个“力”都进行了深入的解释, 并详细地列明了应该考虑的因素, 及用来衡量这个 “力”在具体行业中强度的指标。

对于五力框架批判最多的是咨询顾问,他们说这个框架只反映了静态的情况,不像经验曲线那样有一定的预测性,可以用来预测产业竞争环境将如何演化,或不同的市场竞争者将如何塑造和摆脱其市场地位。

但波特并不在意这些评价:“五力框架是一个可以用来评价持续运行体系的工具。产业、技术、购买者议价能力以及其他外力都在这五力之中起作用。在任何时候,你都可以采用这个框架解释产业的赢利能力。没有任何关于行业结构的研究指出行业结构是固定的。”所以咨询顾问的指责显得毫无必要。

五力框架同时也引起了产业组织领域学者的反对和怀疑,不过这也正体现了波特试图将经济学世界与商业实践结合的独创性。正如格玛沃特在他宝贵的战略史文章中评价的,“20 世纪 80 年代后期,五力框架在其由波特第一次提出的十几年之后,其中只有有限的几点获得产业组织学领域实证文献的有力论证”。

虽然批判声此起彼伏,但五力框架仍然得到了咨询顾问、学生和商务人士的广泛应用, 用来制定企业战略。 相对 BCG 的增长矩阵,它可能难以提供足够有力的量化结果,但是模型列出的需要考虑的众多因素满足了使用者想彻底检验市场的心理需求。

评论