北京曾经有三座著名的大楼,是大跃进时期建造的公社化大楼的代表。一座是北官厅大楼,现已拆除,另外两座是安化楼和福绥境大楼。2019年3月,我想去看看带着60多年历史印迹的大楼现在是什么样。

1958年,全国各地掀起大办人民公社的高潮,北京城也兴建了带有示范性质的新型居民楼。“公社大楼”就是在这样的历史背景下诞生的。

公社化大楼的建筑设计充分体现了“公社化”的原则,比如安化楼的房间都没有厨房等生活设施,最早所有的服务设施都在大楼的一层,包括公共大食堂和开水间。后来,厨房功能才分散到每一层。另外,每一层还设有居民活动室和服务部……这些特点,充分体现了公社化集体生活的模式,当年能入住的都不是普通市民家庭。

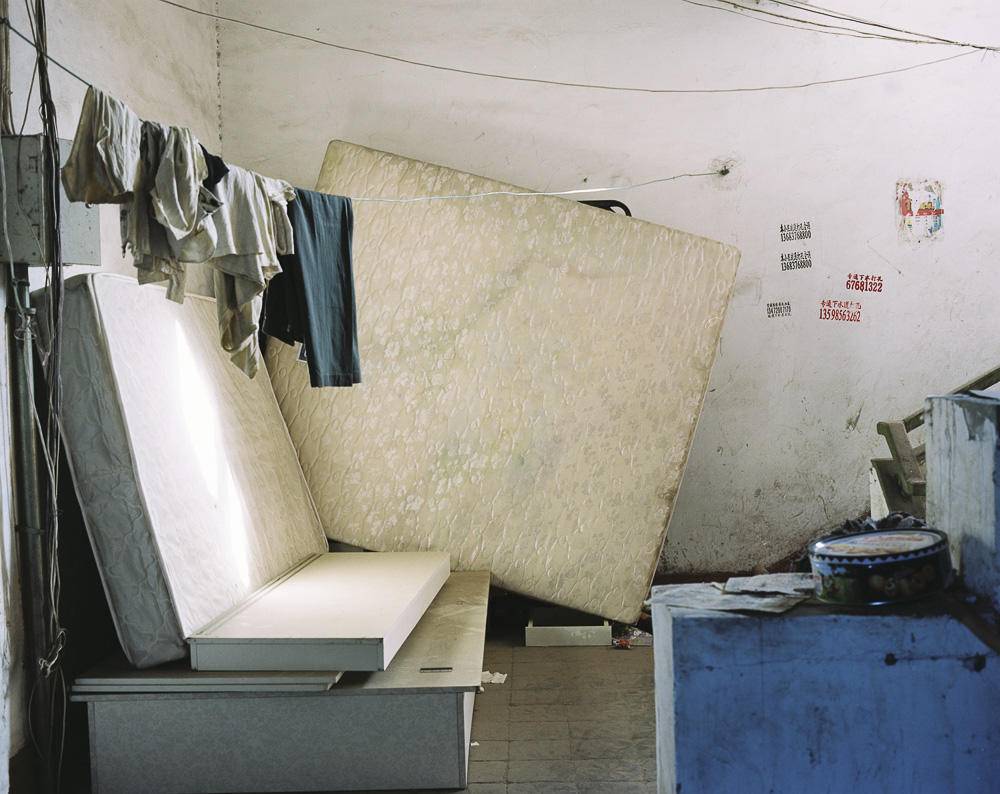

安化楼位于东城区广渠门内大街南侧,从地铁7号线广渠门内站出来,一抬头就能看到这座大楼,中间主楼9层,左右各有一个8层的侧楼,北面正门正好在街边。南面小广场放了一些健身器材,住在附近的人们在这里活动和休息。安化楼的外墙粉刷得很漂亮,但楼里却显得很是破落,毕竟已是60多年的老建筑。这个楼里目前还住着一些居民,两部电梯依旧在运行。

“这房子不好住,三江水不合,三家使用一个厕所。这要是人和人闹别扭,这房子怎么住啊?”

“公共厨房二十几家使用,有分开的水表和煤气表。”

“原来这楼房还挺高级,你看这地上的花砖。”

“这房子归房管局了。只能住也不让卖。”

在安化楼里遇到的老人一直和我抱怨。

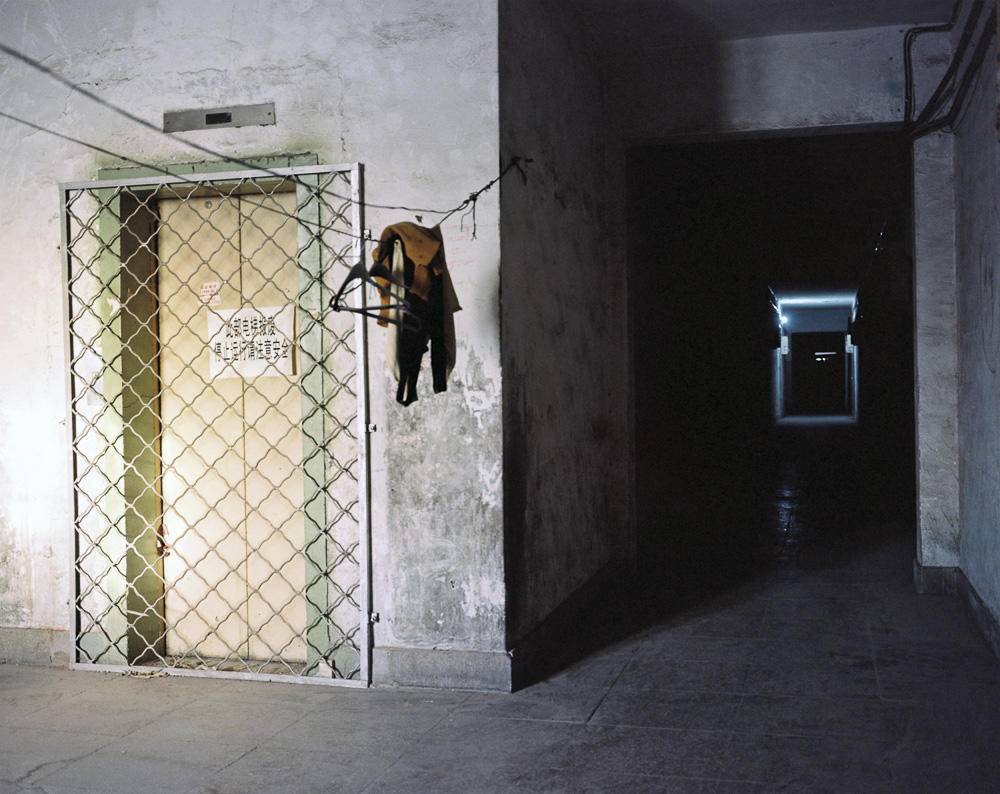

西城区福绥境大楼坐落在一条胡同里,靠近阜成门内大街的白塔寺。因为周边都是平房,8层的福绥境大楼特别显眼。福绥境大楼建于1958年,布局呈N字型,现在已经很少有人住在里面,楼道漆黑,不住人的屋子甚至用砖封了门。楼外阳台的封装也很随意,陈年的用铁窗,近些年的用断桥铝,还有一些干脆用砖头把阳台彻底封死。

韩奶奶今年82岁,她住在福绥境大楼7楼,经常在大楼下遛弯。她给我讲,这个楼里现在只余下40多户居民。当年,这个楼的设计还是很现代的,有电梯,有卫生间。但是当时没有考虑到每户需要的厨房,所以现在要么不在家做饭,要么在家里的阳台上用煤气罐做饭,很不方便。

作家史铁生在随笔《九层大楼》中曾经提到过安化楼。“我从来没进过那座大楼,那样的大楼只建了一座即告结束。到现在我也不知道那楼里是什么样儿,到底有没有俱乐部和放映厅,不知道那种天堂一样的生活是否真的存在。”

—— 完——

李伟,内蒙古人,摄影师,纪录片《克什克腾苍穹下》导演。