钢琴在中国,早就脱离了单纯的乐器地位。

01.

6月2日下午6点整,中国钢琴家郎朗在微博晒出自己的婚纱照九宫格,正式宣布结婚喜讯。消息一出,立刻登上了热搜榜第一位。

随后两天,有关郎朗新婚妻子,郎朗与李亦非的绯闻,郎朗的条件等关键词频频登上热搜。

而聚集在郎朗身上更多还是有关钢琴的故事。

1982年6月14日,郎朗出生在辽宁沈阳一个对艺术充满极度渴望的家庭。

郎朗的母亲周秀兰从学生时代起就梦想着加入专业的个舞台,成为一名真正的演员,但最终因家庭成分问题,艺术家的梦想破灭。

父亲郎国仁则梦想着成为一名二胡演奏员,他白天在工厂上班,业余时间到杂技团演奏。高考恢复后,郎国仁决定报考音乐学院,尽管在头两轮测试中拿了第一名,但最终因为年龄超限被取消考试资格。

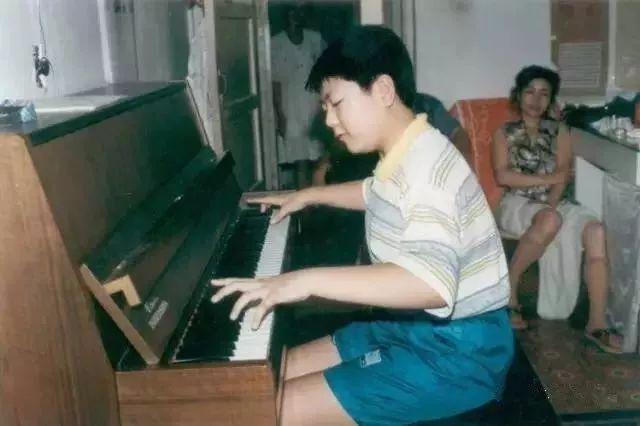

尽管对艺术的热忱被浇了一身冷水,但夫妇二人却把希望再次寄托到儿子身上。自此,郎朗被父母视为延续艺术梦想的替身。

这一家人狂热到什么程度呢?

1991年,郎朗的父亲郎国仁辞去在沈阳公务员的美差,带着儿子前往北京学习。周秀兰则留在家里负担爷俩在北京大部分的生活费用。

一家三口分隔两地。夫妻两不成功便成仁的气势让周边的亲戚都吓了一跳。

郎朗在北京的求学之路并不顺利。为了考上央音附小,郎国仁请来一位老师为他辅导。老师不喜欢郎朗,更不认为他有天分。

整整半年时间,老师对郎朗几乎都是斥责。

“你的节拍不对。你的短句划分不自然。你不理解作曲家想要表达的是什么。”“你这琴弹得像个到最后自杀了事的日本武士。”“你这琴弹得像个种土豆的农民。”“你这琴弹得白开水一样,一点味道都没有。你得弹起来像可口可乐一样。”

可口可乐那时刚刚在中国上市不久,很受欢迎。

当郎朗想问老师怎么弹才能弹得像可口可乐时,铃声响起,老师对他说:我的课结束了。

因为老师的不认可,郎国仁一度怀疑是郎朗不够用功,没有得到老师的喜爱。但他没不相信儿子是没有天赋的人。

郎朗当时在学校的合唱团帮忙伴奏。那是他当时唯一快乐的来源,但因为一次排练回家晚了后,郎国仁如同发疯一般:

“你上哪儿去了?回来这么晚!你耽误了差不多两个小时的练习,这两个小时你永远也找不回来了!你把自己的生活毁了!你把我们所有人的生活都毁了!”他的声音尖锐而又狂野。“老师要我留下排练。”“我不信。你是个骗子,你是个懒虫!你太不像话了!人人都会知道你没考进音乐学院!人人都会知道你的老师不要你了!我为了你放弃我的工作,放弃了我的生活!你妈为了你拼命干活,勒紧裤腰带过日子。每个人都指望着你,你倒好,回来这么晚。老师不要你了,你还不练琴,你真是没理由再活下去了.....吃了这些药片!”

郎国仁边说,边递给郎朗一个药瓶,后来郎朗才知道瓶里装的是药性很强的抗生素。

“现在就把里面30片药片全都吞下,去死!”

郎朗跑到阳台上,想要躲开他。

父亲尖叫:“你不吞药片?那就跳楼!现在就跳!跳下去死!”

郎朗说,那是头一次,他对父亲产生一种深深的仇恨感。

尽管郎朗的赔偿模式一直有所所争议,但不可否认的是,这种对钢琴的狂热,和望子成龙的状态曾一度在国内引起热潮。并非个例,甚至极为普遍。

02.

中国有九千万学习乐器的孩子,其中有五千万选择学习钢琴。

郎朗成名后,在一此选秀节目中担任评委。主持人问小选手,为什么要学钢琴。孩子说,妈妈告诉她,学这个,一年可以挣一个亿。

的确,对更多的中国家长来说,学习钢琴仿佛是为了孩子改变自己的命运。

70年代初,童年时期的臧天朔正好赶上了“钢琴热潮”的开始。

6岁时,臧天朔的父母让他正式学钢琴。当时学琴费很昂贵,臧天朔每月4节课,每节课学费10元,每月光他的学琴费就花掉父母近半个月的工资,还有过年、过节给老师送礼。家里的经济因此非常拮据,常常大葱沾酱就当菜了。

为了培养臧天朔对音乐的热爱,父亲经常领臧天朔去音乐厅听音乐,但买不起票的父亲只能买一张票让臧天朔进去听,他在音乐厅外面守候着,一直到音乐会结束。

到了80年代初,中国的物质资源还是很匮乏,很多想学琴的家庭,要攒上几年的生活费才能买一架钢琴。有很多孩子学了好几年,都用的是假钢琴在练习,现在看来是无法想象的。

曾经看到早年的一个例子,孩子为了向父母反抗,不学习钢琴,最后用小刀把十个指头削得血淋淋。这是真实的事例,就发生在中国的二三线城市。

而到了1988年,上海的业余钢琴考级考试开始。当时,只有300多人报名。从第二年开始,参加人数便每年以1000人左右的数字递升。学钢琴的热潮又一次空前高涨起来。此时的钢琴考级被烙上了“升学”的印记。

1995年,参加钢琴考级的人数达到7700多人。短短几年内,于钢琴特长生人数增长过快过多,钢琴考级的人数已超过了其他各类乐器人数的总和,从1996年起,钢琴特从艺术加分特长生的队伍中被取消了。

2001年中国已成为世界头号钢琴生产与消费大国。全国钢琴生产量为26.5万台,国内市场钢琴销售量达到22.5万台,均居世界第一。

03.

为什么学钢琴变的不再单纯?

在很多有“先见之明”的中国的城市老百姓看来,这就是一条通往精神、物质领先的捷径的首选;这条捷径的成功,就是摆脱物质和精神穷困、获得生活和精神优越的脱胎换骨之道。

20世纪七八十年代开始,在中国的大城市,有一些家庭开始请老师到家里给孩子教授钢琴,目的是为了走上从事专业艺术的道路。

而此时,“先成人再成材”已经被大家忘在脑后。

如今,随便打开一个关于孩子学钢琴的新闻,都会发现这种情况:许多有心也有力让孩子学琴的家长,却被孩子“兴趣不高”“逼着才肯学”等种种状况困扰着。

一份行业报告显示,90后年少时学琴的,如今只有不到5%的还在弹琴;有10%左右在完成了父母愿望过十级后,再也没碰过琴;5%当中,部分参加艺考读了艺术类,有些毕业后兼职或全职教孩子钢琴。

那么孩子在钢琴音乐中到底能得到什么?

电影《海上钢琴师》中有句话:

“拿一部钢琴来说,从琴键开始,又结束。你知道钢琴只有88个键,随便什么琴都没差。它们不是无限的。你才是无限的,从琴键上制作出的音乐是无限的。

我喜欢这样,我活的惯。”

评论