撰文:蔡星卓

“他常说会为结束建筑师的职业生涯而去做摄影师后悔不已。”

不可避免地事与愿违。虽然巴尔萨泽·科拉布(Balthazar Korab)常为后来放弃了建筑师的职业而从事摄影而后悔,但朋友们都坚持认为这样的生活更适合他活跃的天性。

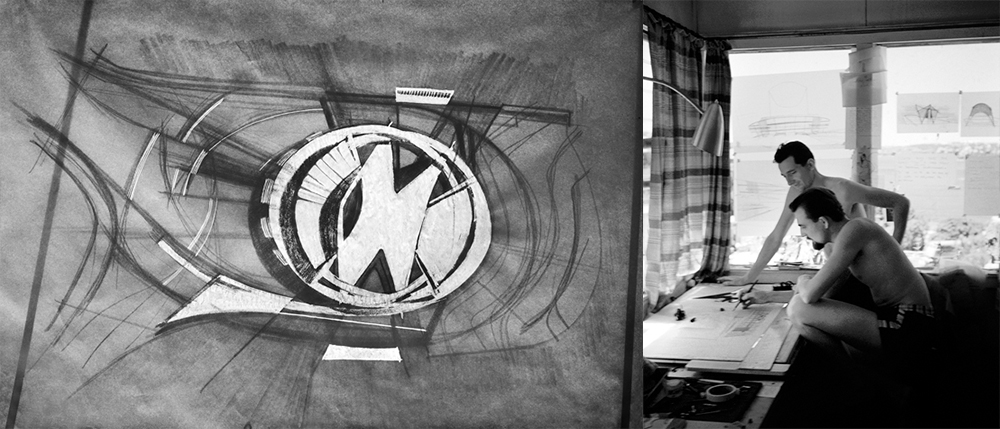

皮毛镶边外套、小礼服帽、范·戴克式的大胡子,在埃罗·沙里宁(Eero Saarinen)的工作室中,科拉布初来乍到。“对于20世纪50年代的中西部人来说,巴尔萨泽的外貌特别具有异国情调”。

1952年,站在萨伏伊别墅前的科拉布还是一个建筑系学生。他可能没有想到,虽然更愿意被称作一个会拍照的建筑师,巴尔萨泽·科拉布还是不小心成为了一个“懂建筑的摄影师”。虽然介绍科拉布摄影作品的《建筑师之眼:科拉布建筑摄影的魔力》大多着眼于科拉布在摄影方面的成就,但建筑专业科班出身的他,不可避免地使对于建筑的关注成为了他摄影师生涯中更加为人所知的一面。也因此,在他的建筑摄影作品之中,建筑本身的风格与变化成为了视觉的焦点。

与建筑发展并进的建筑摄影

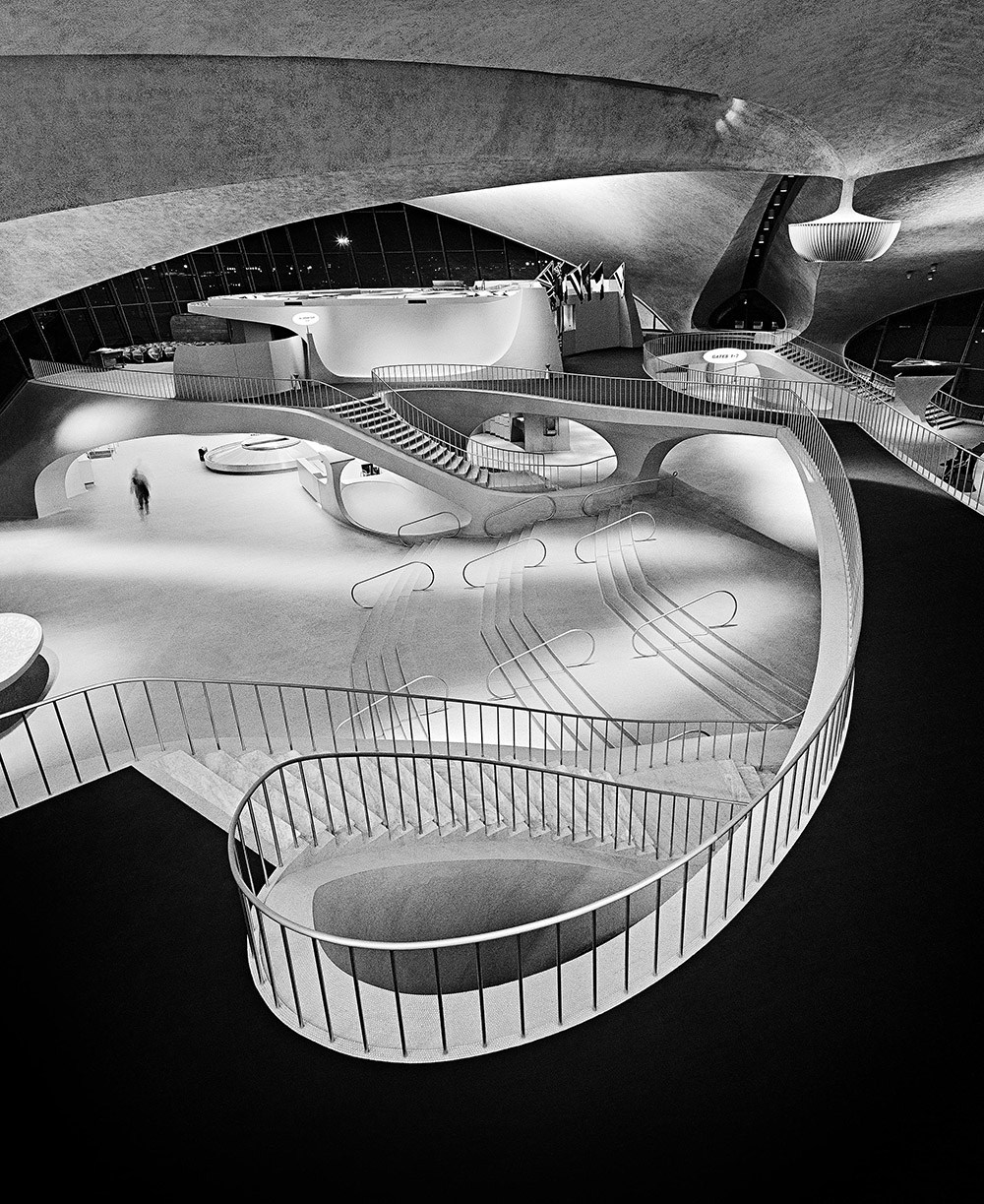

在科拉布的建筑和摄影事业刚刚起步的20世纪中叶,从建筑领域来讲,虽有一些并行的现代主义建筑正占据着西方建筑主导思想。这时,现代工业建筑材料对建筑的影响开始发挥更大的作用,诸如钢铁、玻璃、混凝土等“新”材料成为新一轮的焦点。建筑形式与功能的关系被重新审视,随之而来的是一些耳熟能详的名字,如弗兰克·劳埃德·赖特主张的“有机设计”,密斯·凡·德·罗提出的“少即是多”,柯布西耶的“机械美学”……现代主义建筑的形式由建筑的空间、结构和功能而来,因此这些建筑呈现出简洁、抽象甚至冷峻的视觉风格。这在科拉布一些早期的摄影案例中可以体现。

现代主义建筑仅仅兴盛了二十年,后现代主义建筑便蠢蠢欲动了。70年代,也就是科拉布事业急速发展的时期,多股建筑思潮并存,其中之一便是以伯纳德·屈米和弗兰克·盖里为代表的解构主义,建筑并不拘泥于某一种必然的形式。另外,也包括“新现代主义建筑”等多种流派。而接近21世纪时,则更加多元化。

在这时,一张建筑的照片是被渴求的。科拉布当时的妻子莫妮卡回忆道,“每个人都想要盖大饭店,聘请大牌建筑设计师去设计......酒店公司也在升级设施来满足企业客户的需求,我们每天的工作便是赶往世界各地去拍摄酒店。相当长的一段时间内,似乎这就是建筑的全部。他们都想得到宣传,都想让我们去拍摄。”

强烈的图像性:作为一张照片的建筑

科拉布的照片似乎暗示了一些建筑的结局。

1952年,站在柯布西耶设计的萨伏伊别墅前的科拉布感慨道:“该建筑已完全被弃用,到处杂草丛生,荒凉不堪。这让我这个正在参观一个著名建筑作品的年轻建筑系学生不禁想到,天哪!他们怎么能容忍这种事情发生呢?”

这个被认为是现代主义建筑经典的作品虽然拥有无可辩驳的历史地位,但它“细细的支柱将白色的房屋整体与地面割裂开来”,白色的平壁似乎有着对于制造“肌理”的排斥。日本建筑师隈研吾在评价萨伏伊别墅时说,“当我亲眼看到这个被称为20世纪最杰出的住宅建筑时,我完全理解了为什么后来这所房屋的居住着会控告柯布西耶”。将建筑与大地割裂开来,使其与周围的环境产生鲜明的对比,似乎成为了以柯布西耶与密斯为代表的现代建筑革命者的使命。

隈研吾提出的另一观点,则是柯布西耶、密斯等人“创造了极为’上镜’的建筑……即便被印在一枚小小的黑白照片上,他们的作品仍显得足够个性和新颖。因为他们就是以能拍出一张决定性的照片为目标来进行建筑设计的”。本着这样的设计初衷,为了将整个建筑在一张照片中阐释出来,建筑的局部或内部视角被摒弃了。取而代之的,是摄影师与建筑之间保留着一定的距离时按下的快门,“这时建筑是作为一个简单清楚的造型被记录在相纸上的”。

关于建筑的宣言和设计通过印刷媒体广为传播,不久后又凭借展览会展现给世界。

从这样的角度解读那个时期的建筑,则不难理解科拉布早期的一些作品中为何如此强调建筑的整体造型,或一些十分庞大的线条——这十分符合柯布西耶所宣称的“住宅就是用来居住的机器”。这样的拍摄手法,甚至也延续到了后现代主义建筑时期,一些以几何形状为主要构成的建筑摄影之中。

然而,这也并非科拉布的错——“空间与时间的统合才是20世纪艺术及现代主义建筑的最大课题.....但遗憾的是,20世纪的表达者们拥有的媒介只有绘画和建筑照片”。将时间感转化为实体,再将实体转印在照片底片上(诸如柯布西耶暴露在大空间中的楼梯和坡道),“时间也变成了照片”。

渗透建筑设计的摄影

“我们发现了一种方法,可以让相机和拍摄者成为设计过程中不可或缺的部分,让摄影成为设计师进行视觉测试的工具。”

科拉布的摄影,或许只能被看作是摄影与建筑相互碰撞的一个个例。但正如科拉布摄影师和建筑师的双重身份,这样的碰撞在他的摄影作品中有着视觉上的痕迹,甚至在更大限度之上,将摄影渗透进了建筑设计的过程之中。

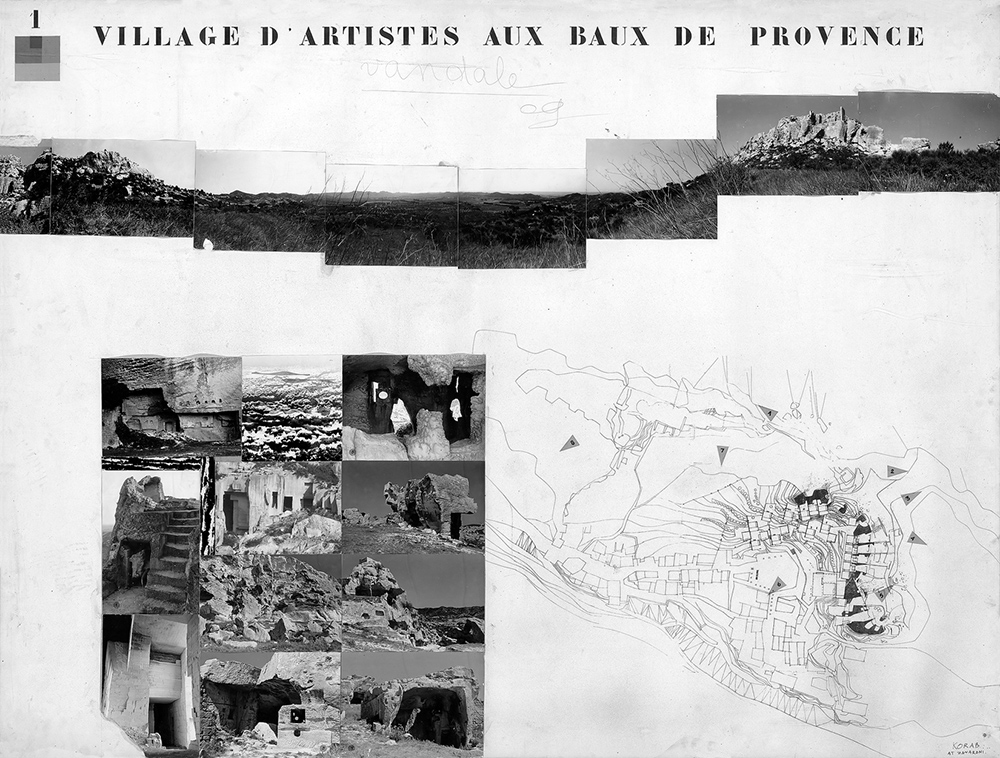

除了将建筑的造型原原本本记录下来,摄影究竟能为建筑做些什么?我们可以从科拉布的实践中得到些许启发。巴黎美术学院学习期间,科拉布就开始尝试将摄影融入到建筑设计得过程之中了。例如,相机可以作为捕捉和测试他设计得物理模型效果的工具——模型照片与透视画在景深的表现上截然不同。另外,调整光源、背景和建模材料,科拉布的设计可以呈现在不断变化的环境条件和氛围之中。而在完成毕业项目时,比起绘制大规模演示图用以描述毕业设计的情形,科拉布选择创作一系列整面墙的素描和效果图,将全景图、拼贴画、照片转绘和蒙太奇照片结合在一起。

在移居美国,加入埃罗·沙里宁的工作室之后(这对于科拉布来讲是重要的开始),科拉布的摄影技能引起了沙里宁和项目经理的注意,于是他开始将摄影纳入整个设计开发的过程,同时记录大型模型和等比实物模型。在一些实际案例之中,科拉布将置于不同氛围中的模型拍成照片,以至于客户看了照片后,“甚至连模型都没看,就买下了这个项目”。

即使手持35mm相机在建筑内部拍摄,一张照片也无法全然满足观者亲自穿梭在阶梯之间的体验。“每一张照片的背后都隐藏了一个人”,一张照片当然有它的视角,就像是科拉布在建筑面前,“依托于自己的直觉和即兴的创作方式”。但谁说建筑师又不是这样呢?

三十岁的科拉布不可能知道,他给弟弟设计的居所成为了唯一一个由他自己独立设计完成的建筑作品。他也最终成为了一个“懂建筑的摄影师”。隈研吾曾这样形容建筑师布鲁诺·陶特:“他只是不停地选择着一个个的素材,赋予它们尺寸,决定它们表现的细节,他只须反复进行这样的工作。创造真正的新建筑,建筑师只须这样默默工作。”但谁说,摄影师又不是这样呢?

*文中所有图片、部分内容来自约翰·科马齐《建筑师之眼:科拉布建筑摄影的魔力》浦睿文化·湖南美术出版社 2019年5月第1版

[美]约翰·科马齐 著 贺霞 译

湖南美术出版社 2019年5月

参考资料:

《撕碎建筑的硬壳》[日] 隈研吾 著 朱锷,蔡萍萱 译 广西师范大学出版社 2019年2月

陈晓彤. (2002). 美国当代景观设计中的后现代主义表现 (Doctoral dissertation).

邓波, & 罗丽. (2004). 技术与现代主义建筑思想 (Doctoral dissertation).

※ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“乙未光画志”(ID:JMmoment)和界面影像新浪微博

评论(0)