文 | 麻辣娱投

分账剧是新的“掘金之地”吗?

是的。

在刚过去的上海国际电影节上,这样一组数据披露了出来:

网络电影年产量持续下滑,与之对应的则是分账纪录不断创新高,四年间的增长率达到了7909%(《2019中国网络视频精品报告》)。

对于连年亏损的各大视频平台来说,似乎也没想到,分账模式的出现,能让行业寒冬的背后,拥有一丝光亮。

不过相比网大,网络剧分账还处于起步阶段,虽有《花间提壶方大厨》《绝世千金》《等到烟雨暖收》《妖出长安》等不错收入的分账网剧案例,但仍有黄金定律的“二八法则”,收益主要聚集在少数作品。

圈层文化怎么破?带动用户付费的到底是啥?为什么分账剧豆瓣评分越低,分账越高?用户对短剧的接受度如何?

为了解决这些问题,麻辣娱投联合首创·中传传媒产业创新中心举办了一场有关分账剧的沙龙,与映美传媒联合创始人、COO高锐、艺恩数据解决方案中心刘翠萍、森林影画合伙人张麟、言溪互娱联合创始人司首联、嘉意文化+海豚映画创始人叶震声联合盘点整理了有关分账剧的几大痛点。以下为“掘金之地”分账剧沙龙系列报道的第一篇。

以下为高锐的演讲整理(有删改)

过去的10年,整个娱乐产业最大的增量就是在电影行业里面,2C市场的复合增长率达到了30%。那么十年以后,它现在的增长量在什么地方?

从全球范围看,不管是Netflix,还是优爱腾三家数据,增量都是在付费会员上。从2015年500万到今年2个亿,不管是爱奇艺还是优酷的财报,更多的数据都在说明关于会员付费增量,2020年可能达到3个亿左右的规模。

分账网剧的变化

最近两三年开始,各家网站发布了自己分账的方式和结算的方式,这个过程到底有怎样的变化?

2B到2C的转变。就是从传统的版权买卖为核心,到作品直接面对C端用户,由用户完成付费过程的转化。

从2B端到2C端会有一个阶段性的演进。什么叫做阶段性的演进?匹配现阶段的竞争状况又是怎样的?从传统的网台剧到分账网剧这个过程中不是一蹴而就的,平台需要慢慢地推进,这个过程中会导致一个情况:分账剧和网台剧、版权剧在同一个平台竞争。当你是一个用户的时候,并不十分清楚这个东西是分账剧,还是网台剧,还是版权剧。

如果要想做好分账剧,需要做好4点:

首先,与内容相匹配的制作。大制作、大IP、大明星等在当下市场已经不是万用灵药,只有足够优质的内容匹配合适的制作才会相得益彰。

其次,严控成本。分账剧成本投入多少要参考当下发展现状,不要盲目投资。

第三,有效的运营。运营是2C的关键一环,如何精准高效的营销、匹配合适的排播方式等都是需要着重考虑的问题。

最后,也是最重要的一点是,精准定位人群,这也是分账剧与网台剧、版权剧等最大的不同。分账剧直面C端用户直接获取票房,需要满足互联网用户鲜明的圈层化需求,因此内容创作与营销推广只有找准核心人群,精准满足其喜好与需求,才能事半功倍。

真正的认清用户

分账网剧目前阶段就是圈层的定制化产品,在产品生产制作的过程中,认清圈层,理解用户是十分关键的。在以往的经验中,我们发现,有一些数据和现实是被忽略甚至误解的。

第一,00后的存款是90后的两倍。90后虽然已经进入到工作状态,但日常开销非常大,消费状态就会不同。而00后的父母是70后的人居多,他们是这个时代财富积累最快的一部分人群。稍后我会说到,这个数据是怎么引导我们公司做项目的。

第二,大学生会员消费不抵中学生。大学生过的是多人的宿舍生活,一个宿舍有一张会员卡就够了。我们之前不管是在做网大的分账,还是网剧的分账,青春向(大学生情感项目)控制成本是非常重要的一件事情。再看中学生,00后18岁、19岁正好是中学毕业进入到大学阶段,主体人群在中学上学的人群有6800万,而且他们是互联网原生一代,对于手机消费这件事情简直太轻而易举了。而且他对消费价格没有那么敏感,因为他们没有生活的成本开销。

再看一个更大范围的,全国90%的人没有喝过星巴克,这跟我们做内容有什么相关性?听起来好像没有什么相关性。但这说明我们这个时代,是一个非常复杂的时代,它不像一个金字塔结构,更像是一个图钉的结构,大家坐在这里的人,都是图钉的尖的部分,剩下有大量的人,还没有到达那个消费层次,但是他们是不是会员呢?他们其实也是,这是他们精神生活的刚需。

还有一个非常奇怪的现象,我们做了几部分账剧以后,发现我们的分账剧的商业表现和豆瓣评分并不一定呈正相关。我们今年做了一个豆瓣评分2.3分的网大,目前是优酷分账网大里面分账最好的一个项目,一直排在第一。我们另外一个7分职场剧、质量比较高,是亏本的项目。

能明显地感觉到,这里有一种割裂感,这可能是因为豆瓣的用户通常是比较专业、资深的观影人群,而当我们的作品目标受众与豆瓣用户没有完全匹配的时候,作品的市场表现与豆瓣评价就会有出入,甚至背道而驰。

在“寒冷”的行业状态中间,因为大趋势没有变,平台有绝大的压力,或者说是有绝大的动力是要推进分账剧这件事情。接下来的10年一定是分账非常好的黄金时期:别人贪婪的时候,我谨慎,别人谨慎的时候,我贪婪。

以下为刘翠萍的演讲整理(有删改)

整个付费市场,目前有350亿的市场规模。近几年,相对于音乐、阅读等其他付费内容,视频成为了中国娱乐内容付费市场增长最快的领域,去年达到了63%-64%的增速比例。

有多少是视频付费的用户?现在已经超过了2.3亿。我们最新调研发现,付费的用户,50%只有一家的会员,30%-40%有两家的会员,不到10%是多家会员。如果排除多家会员,实际视频付费用户,可能拥有超出1亿的真实付费。

而作为消费人群来说,有不到1亿的用户群,但中国付费会员人均消费仍有有限提升空间。

2018年。城镇居民的人均文化娱乐消费是3000元左右。在这当中,用在视频上的付费并不高,按照单平台来看,如果是付费会员,可能在130元左右,相当于一张或是两张电影票的钱。

怎么讨好付费主力人群?

到底是什么内容构成了这些付费?2018年全年上线了3000多部影视内容,有近六成的比例是有会员付费形式来上线的。网大构成了付费主力,从内容上来说,它是最核心或者第一大的内容来源。其中增长最快类型的是动漫。

剧集是构成付费内容第一大的内容(流量)主体,剧集的数量,每年变化并不是很大,近三年的总量都维持在500部左右的级别上,但是会员剧的占比是在上升的。

2018年有300多部通过会员剧的形式首播,它的比例从过去的40%,已经增长到了60%。

大家可能前几天有关注过上海电影节,我有一个朋友在朋友圈刷屏:未来合作的公司更多的是中小型的公司,大的影视公司日子相对难过一些。也就是说中小型公司是未来的核心支持,未来的核心重点,应该就是分账剧和网大。

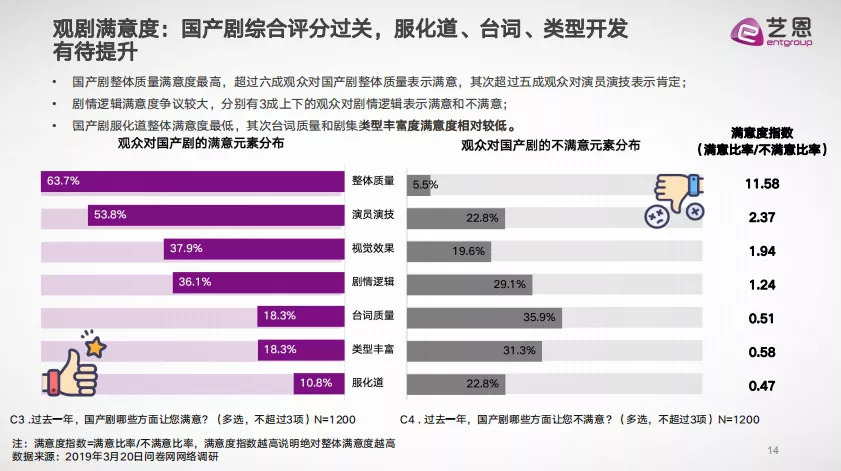

那观众对于现在的国产剧是什么样的评价呢?

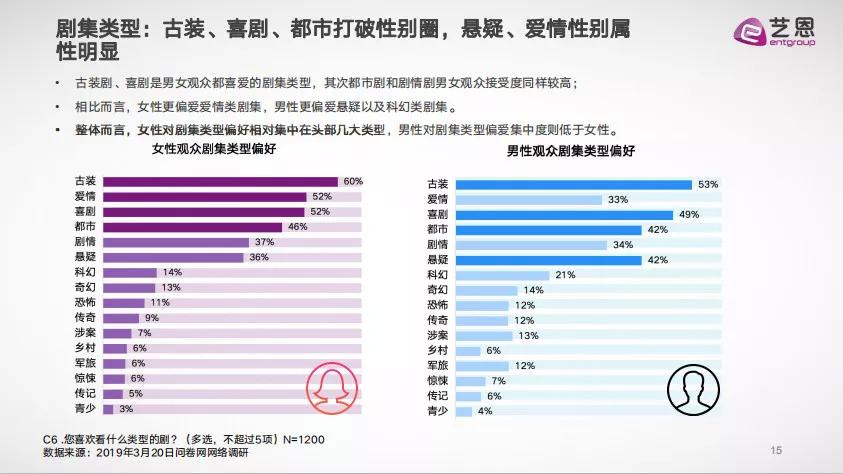

演技、视觉是近几年观众满意度提升比较快的,剧集类型以及台词上面,观众的满意度还是比较低的。以男性和女性来看,古装类型的一直是近几年类型比较偏高的,近几年都在第一位,其次是爱情片和喜剧片,相反悬疑类、科幻类虽然关注度较高,但流量占比仍是偏少。

观众到底会因为什么去选择一些剧?

演员阵容、口碑和出品公司。观众关注的不仅是演员是谁了,还会关注背后的团体,这也是对于一个公司来说,未来去主打公司的品牌价值所在。

我们现在比较偏好互动剧、短剧,各种形态的剧,但大家对于剧集整体的偏好还是集中在40集左右上下的剧集。对短剧的接受度只有12%左右。短剧如果想要成为未来的核心,还是需要较长培育的周期。

最后简单说一下营销。电视剧的营销渠道越来越丰富,每一个细分渠道里面,只要抓住其中的一个或者两个,基本上能够达到核心的宣传效果:不在于有多少资源,在于我们所抓的这些渠道是否精准,是否真的契合剧的宣传。

首先是预告片,一个好的预告片,具有较强的带动作用,也很明显能带动未来的潜在付费。其次是故事介绍,百度百科或者其他的介绍。如果说连自己做的剧介绍都写不好,可能没有办法吸引观众去观看,也很难抓到核心的人群。

评论