美国物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)有一句话经常被人提起:“你可以透过其优美和简洁来认识真理。”此话出现在美国科学作家K·C·科尔(K.C. Cole)的著作《共振:论物理学作为一种生活之道》(Sympathetic Vibrations: Reflections on Physics as a Way of Life)——但我在别处找不到费曼写过或说过这句话的记录。不过,我们知道费曼对英国物理学家保罗·狄拉克(Paul Dirac)怀有高度尊敬,后者相信物理学中的理论应当兼具简洁性和优美性。

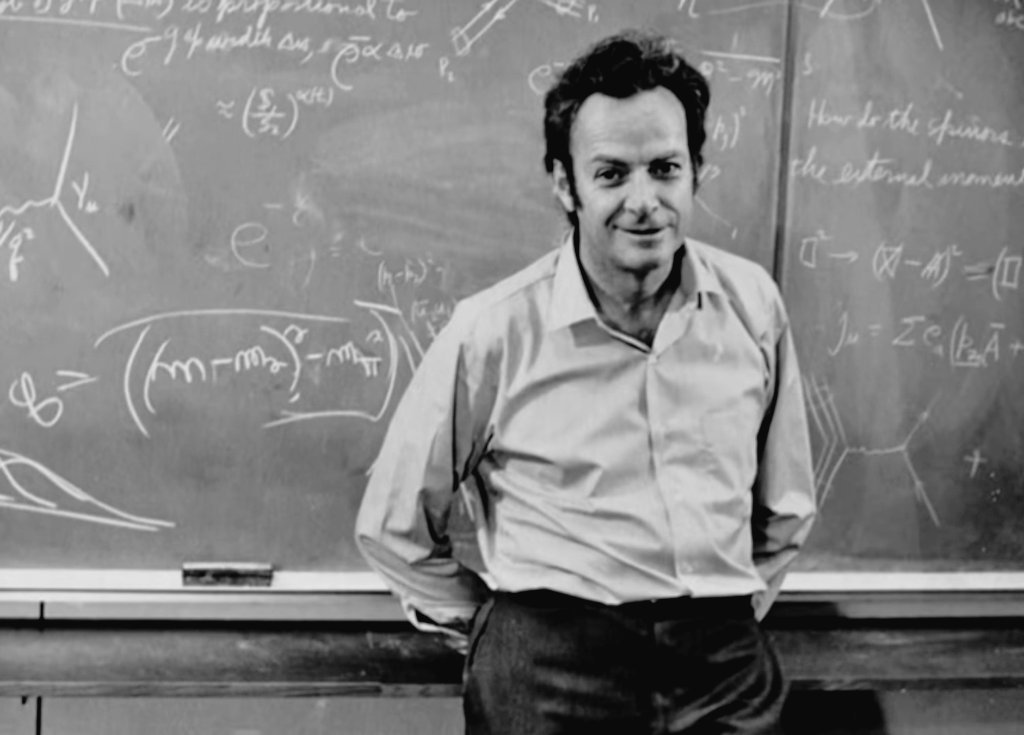

费曼无疑是20世纪最出色的物理学家之一。他对曼哈顿计划作出了巨大贡献,揭开了围绕1986年“挑战者号”航天飞机爆炸一案的诸多谜团,1965年以量子电动力学方面的奠基性工作及其对基本粒子物理学的深远影响,与朱利安·施万格(Julian Schwinger)和朝永振一郎(Tomonaga Shin'ichirō)共同获得诺贝尔奖。 他还是一名演奏小鼓(bongo)的行家!

然而,与许多同代及后一代的物理学家类似(不同于阿尔伯特·爱因斯坦和尼尔斯·玻尔等前一代物理学家),费曼在科学哲学的领域里谈不上有什么亮点——姑且这么讲。据说他曾经表示科学哲学对科学的帮助就好比鸟类学对鸟的帮助一样(号称出自费曼之口的名言太多,多到几乎无法一一查证来源)。科学哲学家对此提出了不计其数的回应,包括鸟的智商还不足以研究鸟类学,或者没有鸟类学的话许多鸟的种群就会灭绝等等。

问题在于,“真理可透过其简洁和优美来加以认识”这一论点很难得到辩护,且正是这个理念令当下的基础物理学陷入了混乱。有关后面这个主题,可参考李·斯莫林(Lee Smolin)的《物理学之弊端》(The Trouble with Physics)、吉姆·巴戈特(Jim Baggott)的《与现实告别》(Farewell to Reality)或订阅彼得·沃伊特(Peter Woit)的博客。简言之,当我们在讨论诸理论的简洁性与优美性的时候,我们谈的并不是“奥卡姆剃刀”。“奥卡姆剃刀”是一种审慎的解决方案,为我们提供了一种直觉性的指引,以比较不同的假设。在其它条件不变的情况下,我们应该偏爱那些更简洁的假设。说得再具体一点,英国僧侣奥卡姆的威廉(William of Ockham)的意思是“如无必要,勿增(假设性的)实体”(这句话出自17世纪爱尔兰方济各会士、哲学家约翰·庞奇)。这样看,“奥卡姆剃刀”乃是一种认识论的而非形而上学的原则。它关乎我们如何知道事物,而费曼和狄拉克的论断似乎更多与现实的根本性质有关。

然而,德国理论物理学家莎宾·霍森菲尔德(Sabine Hossenfelder)指出,没有任何理由可以证明简洁性和优美性是通往物理现实的可靠指引。她说对了,理由有若干点。

首先,物理学史(不妙的是物理学家们几乎不怎么研究它)业已清楚地表明,许多简洁的理论到头来仍不免被更复杂、更“丑陋”的理论取代。认为宇宙处于稳定状态的观点,就比认为宇宙在不断膨胀中的观点要更为简洁,然而科学家们目前确实认为宇宙已经持续膨胀了几乎140亿年。在17世纪,约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler)就认识到,哥白尼的理论太有美感,美到了不真实的地步,因为后来事实证明各大行星并不是围绕太阳进行完美的圆周运动(依照人类的审美!),其轨道更接近于不那么优美的椭圆形。

其次,不巧的是,美向来取决于观察者的眼光。费曼觉得美的东西,对其他物理学家或数学家而言可能就并不美。美是一种人类价值,而不是现成地就在宇宙里的。生物学家对此有更好的把握。我们这个物种的审美欣赏能力乃是生物进化过程的结果。没有任何理由认为我们所发展出的审美感受力恰好就适合于用来发现关于万物的终极理论。

这个故事的寓意在于,物理学家应当把科学哲学的领域让给相应的专家,并专心处理自己的擅长领域。好在这个领域并非只是可能而是必然会产生出丰富的跨学科对话。爱因斯坦1944年在写给物理学同行罗伯特·桑顿(Robert Thornton)的信中谈到:

我完全同意你有关科学方法论的意义和教育价值不亚于科学史和科学哲学的论断。如今许多人——甚至于专业科学家——在我看来是只见树木而不见森林的。历史和哲学背景方面的知识可以赋予人一种独立性,使其远离同代人的偏见,而这是大部分科学家难以摆脱的。这种由哲学洞见所造就的独立性——依我看——乃是区分单纯的工匠、专家和真正的真理追寻者的标志。

颇为讽刺的是,论证美是通向真(以及善)的导引的,正是柏拉图这位哲学家,并且他显然没遇到过一个习惯于撒谎的异性成员(或者在他的情况里是同性)。他在《会饮篇》里写下了这些,这部对话主要与来自苏格拉底的性教育有关。不过哲学和科学自柏拉图以来都取得了较大的进步。以此观之,让哲学家和科学家相互监督,以免提出一些很难证立的观点,可以说是一个不错的想法,当牵涉到一些公众影响力较强的名人时尤其应当如此。拿另一位哲学家路德维希·维特根斯坦在另一语境下的话来说:“在不可说之处,人应当保持沉默。”

本文作者马西莫·皮柳奇(Massimo Pigliucci)系纽约城市大学哲学教授,论著包括《如何做一个斯多葛主义者:面向现代生活的古代智慧》以及《新斯多葛主义者指南:如何应对一个自己无法控制的世界》等。

(翻译:林达)

评论