记者 |

严明鬓角两侧的头发剃得很短,和海报上的不太一样。

也和书里那个“能说会道”的他不太一样。拿着话筒的时候,讲到激动处,他居然有些结巴——略微带着家乡口音的话语里,不时提到书里曾出现的蛛丝马迹,才让你终于将面前的这个中年男人和那个写作者严明联系在一起。

熟悉他故事的人都知道,这是个干过好几行的人。大学念中文,毕业后曾做过中学老师、贝斯手、唱片公司企宣和报社记者等等,最后延续自由摄影师的身份至今。不过如果他自己不提,也许没人知道,如今的他每次坐车路过以前工作过的报社,还会回头看;人到中年,内心开启的“倒计时模式”成为他新的现实问题;那些夜总会的红男绿女,曾经也与他互相见证了彼此的青春;每次因父亲重病而火速赶往高铁站时,他总不忘带上那个装有父亲遗像的U盘……站在人生许多始料未及的变化里,他解释,“要是不说,咱们为什么还要和读者面对呢?”

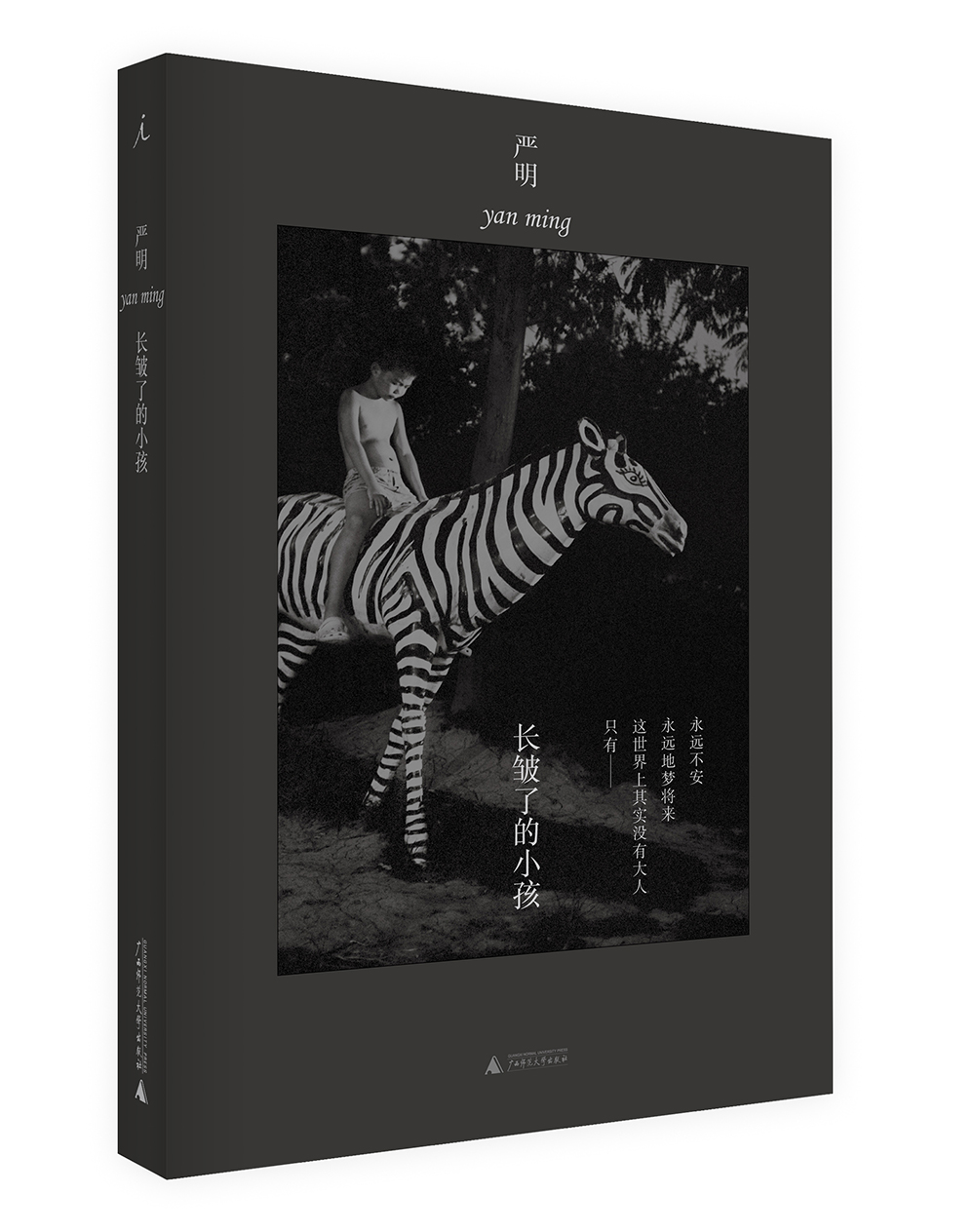

与以往的文字作品不同,在新书《长皱了的小孩》中,使人心惊的部分从序言就开始了。那是为去世一年的父亲写下的一封信。信中,摄影师严明和写作者严明,都变成了“儿子”严明。他延承了父亲年轻时准备送给自己,却一直未使用的笔名,带着少年的心智,准备站在镜子前,等着看看变老的自己会是个什么样儿。

记忆也许也有筛选,但它提供了丰富的细节供人反复琢磨。对于严明来说,这样筛选的过程,是“可能记住了一些想记的,或者根本忘不掉的”,同时也是“图景式”的。而那些反复出现的场景,也自然不会缺席。家乡的人偶尔提醒他的,那些曾经说过的话,显然都藏到他记忆的缝隙中去了。

这又有些像照片被筛选的过程。是两三箱胶卷的废片教训,因为“一条项链,你要保证每一颗珠子都好”。

“一张照片站起来,多少张照片要倒下去啊。”他说。

梦境的江湖

他不是总带着相机。带着相机的时候,也不是总能拍出满意的照片来。

传说中,四十天是外出摄影的疲劳周期。往往,严明倾向于选择一处未去过的目的地,然后查好一些基本的信息,规划好路线,用“理性”做好准备就上路。这其中的“计划性”,也包括很多琐碎的细节,譬如如何选择安全、经济又卫生的住处,计算什么时候洗衣服来得及晾干,退房的时候来得及带走……如果没有这样的计划,那么“它会干扰你拍照”。

但上了路,一切就都说不准了。不论背多少胶卷,猜想多少次好作品会出现在哪个地方,这样的期待都不算数。在什么地方拍多少照片在他看来“完全不科学”,因为拍摄的过程是感性的,用他自己的话说,“什么东西它来了,它有了,你才会断然决定去拍它”。

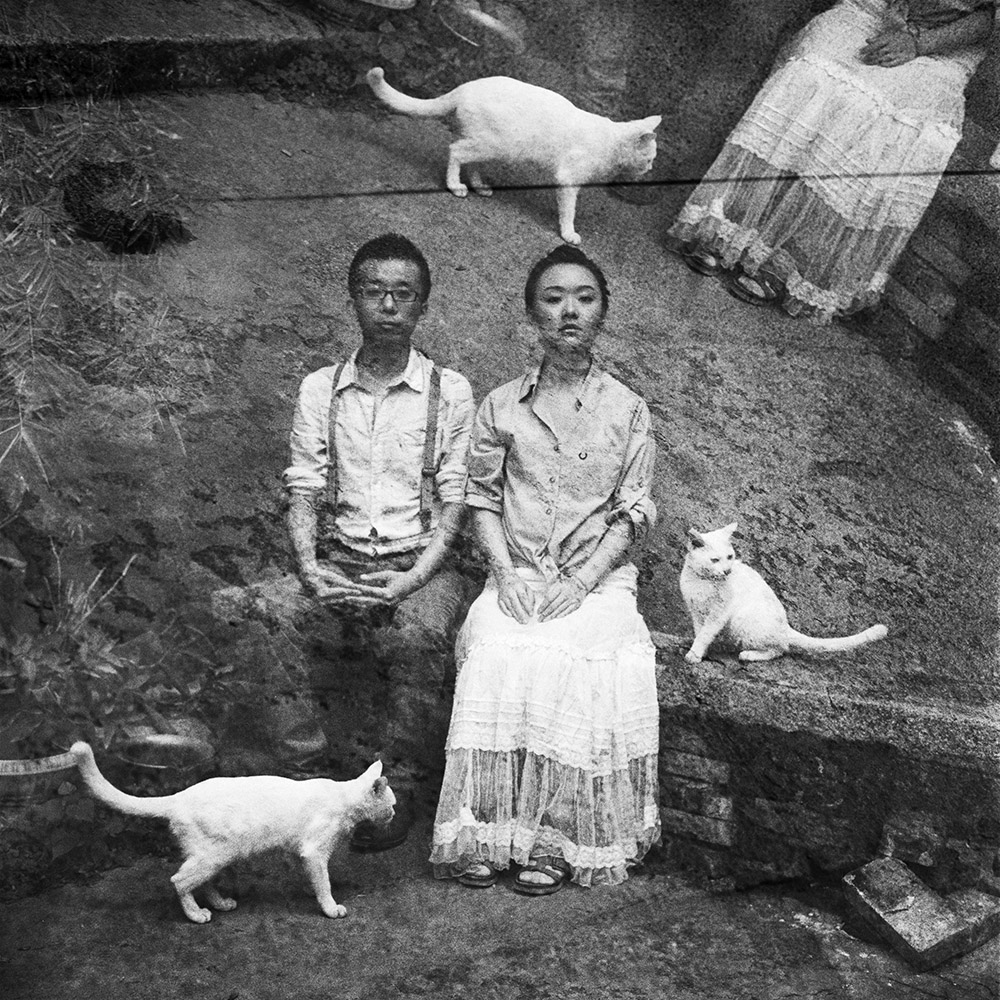

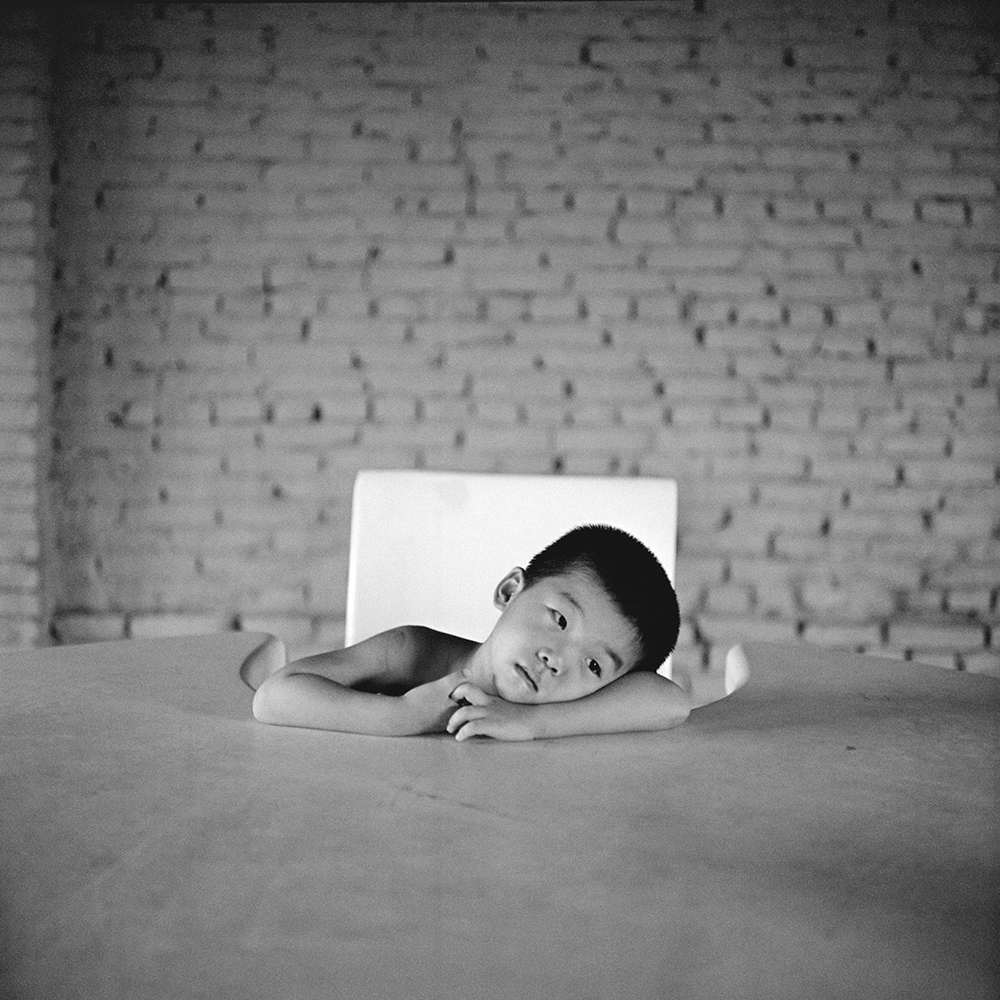

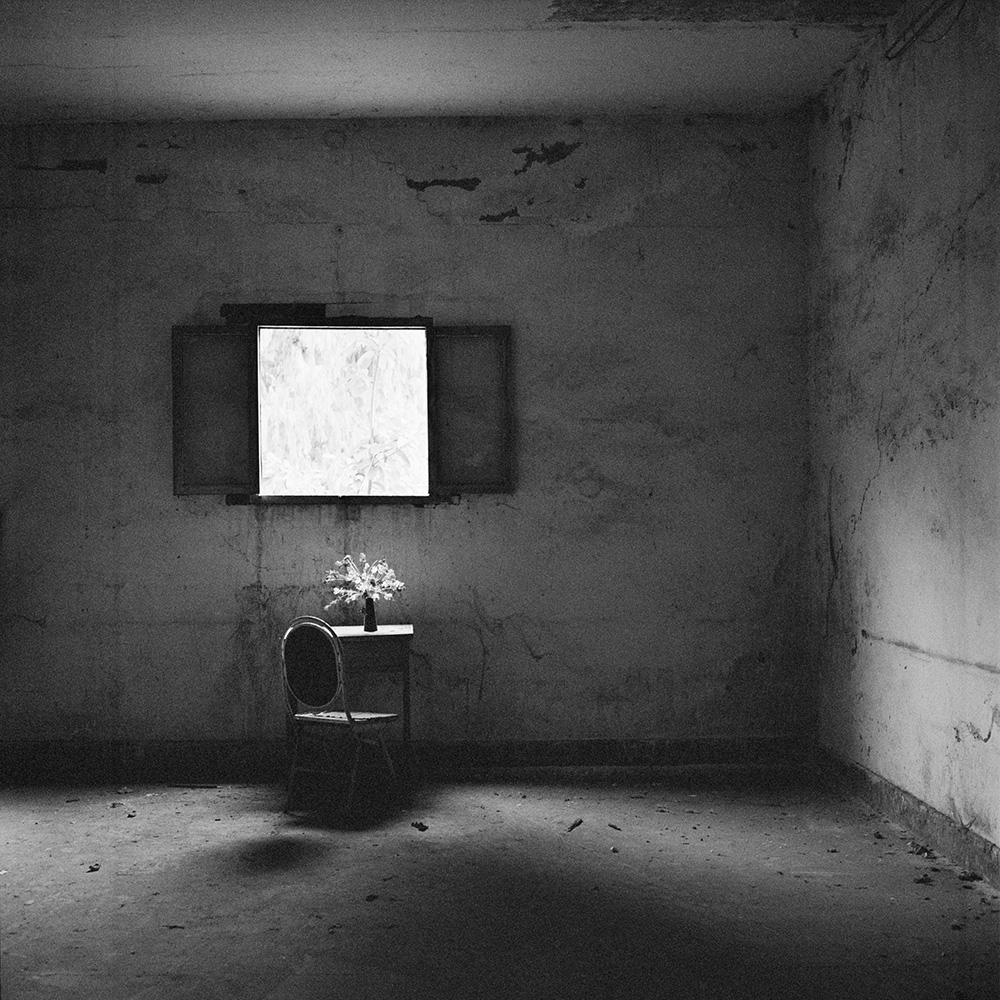

严明常被问到为何偏爱黑白照片,他也不厌其烦解释其中的超现实感。在他创造的直指“决定性气氛”的照片之中,人们似乎可以找到某种隐含的线索,那线索穿越了脚下这片土地上的山河,回到了小镇与乡野,“编织起来之后,却发现它更像是一首挽歌”。

界面影像:你经常去到各种地方,是那些地方比较吸引你,还是那种“异域”的概念比较吸引你?

严明:是未知,未知最吸引我。我准备去哪个地方,肯定优先选我没去过的,然后把一系列很想去的地方的线路给它串起来。我也不会因为哪个地方所谓的特别“出照片”,会故意去那里“找照片”。未知的东西、新的东西对我的吸引力还是比较大的,会更有发现感。

界面影像:你以前提到过你并非主题先行的工作方式。比如摄影集《大国志》,不是主题先行的话,那么贯穿这些照片其中最核心的是什么呢?

严明:核心的东西就是《大国志》书后面写的阐述。我认为主题先行是错的,这是血淋淋的教训。我们当记者当那么多年,都是在干主题先行:那个地方有个麻风病村,那个地方有个小煤窑......你是被指派的、完成式的,是定了一个题目,然后去做搜集、填充,朝你那个框里去装。但这是不是不能拍好照片?也不是。

界面影像:你觉得是对于你来说是错的,还是说它就是错的?

严明:它是一个事的两种做法,我认为后行是能做到最好的。比如说你会写歌,我给你定个题目,有的作曲家拿到也能完成。但有些个人创作者,他会在情绪突然冒出来的时候,觉得我要是不写点啥都不行。一个火花出来,那个时候根据歌词或者什么,啪,定一个题目。我觉得这样更容易达到极限、发挥到最好,它也最自然。它的顺序应该是这样的。

界面影像:之前有听过说一种说法,说每个人性格不同,因此就会选择不同的方法来拍摄,可能确实主题先行很有效率。

严明:不对,我觉得它不是摄影的逻辑,不是摄影的顺序。摄影难道不是我们先看到一个情境,觉得我有个认识,有点小惊奇,或者打动我了,才去掏相机去拍它?如果说我勉为其难,迎难而上,或者挖空心思去找什么,硬去制造一个场景,那个方向是反的。它让你激动的状态下你去拍它,那么,你放在那个文件夹里,每一张都是有浓度的。

界面影像:那就涉及到一个问题,比如你怎么挑选那些照片,从而使它们可以成为一组作品?

严明:其实《大国志》的作品中间,有好多照片,你可能会觉得它们有关联也没有关联。它最后的关联就是我的喜好,喜欢或擅长。刚搞摄影的时候,我什么也都拍,就会慢慢觉得我对某一种东西感兴趣。最后我就江湖行走,对一些历史文化、遗迹,或者说民间的百态,我觉得亲切也喜欢,那我就大量拍这个。所以你看到的面目会偏这个意思。

但是什么叫大国志呢......我中间还拍过一只鸡,两只鹅,还有一个女孩坐在床上穿内衣,我也放进来了,你也不会觉得很突兀。我觉得最后所有这些东西,它都统一到一个作者身上。甚至我这种事后定名,故意用一个大框子来装它,事实上省了我很多事,让我解放了,因为我突破了可能会飞过来的归类和标签。

作为照片的照片

“图片永远是独立的个体,四方框内,向观者传递完感受,述说完一切,是其责任。一张图片不应该跟其他图片有相互依赖的关系。如果发生在某个时间段的一个事件中,产生的某一张最具代表性的照片可以打败其他照片,那就应该选择这张照片,其他的规避。”

这是严明“一直坚守的信条”。

有人笑称严明是摄影界“最会写字儿的”,又是会写字儿的里“最会拍照”的。曾经出版的每一本书里,哪怕是文字占据主导,都少不了同样被编辑进去,同样自成体系的照片。它们散落在书页之间,与文字分享同一处空间,虽有时候配合着简短的阐释,却勉强与文字构成一种解释与被解释的关系。

如果把严明的照片和文字理解为两种平行的表达,可能更容易理解他的初衷。二者分别履行使命,那只体现在画面里的,也不需更多说明。

严明很反对给图片作说明,他也不喜欢把照片“弄得太沉重”。那张在书籍或展览中出现过很多次的《下班的米妮》,画面之中,只是个头套还未摘下的米妮,甚至看不出她走下的台阶是在哪条街,更不会想到头套下瘦削的老妇人,和那两块钱的小生意。跟在她身后悄悄按下快门的严明则认为,“表象即内容”——那幕后的,并不需要留在画面里。

界面影像:你的新书里提到一些细节,比如那个把奥利奥拿回去给妈妈尝的小男孩,包括米妮头套下的妇人……这些可能都很难表现在照片里,也就是说如果不是你讲出来,我是看不到的。所以你觉得摄影是万能的么?或者你对摄影有怎样的信心呢?

严明:我写这些跟拍照有关的故事并不是给图片作说明或注解。其实我是最反对给图片写叙事类说明的。我的照片里只写最短的作品名:时间、地点。我把它写出来是另外一个体系。那个米妮,我不写它,它也是一张好照片,而且是任由别人理解的。并不是说我写的这段文字就比这个照片更好或更伟大,我觉得它是另外一条轨道。就像别人讲,你这个摄影师为什么不务正业来写书,我说,难道你除了是学生或者是员工,回到家里不说话,不思考吗?我写字就是说话、思考。

界面影像:那你会尝试把这些思考放在照片里么?

严明:照片它本身自己就是一个表达工具。照片也不能加“水印”,它有它自己的表达。它该表达的都在画面里。

界面影像:提到用“直觉”拍照,我不知道是不是跟你用120相机有关系,很多人都是依靠直觉来拍照,但可能直觉带你去的方向会不一样。比如你会拍摄那些令你感到恐惧的东西么?或者让你觉得不安的。因为我觉得看你照片会比较少感受到这种情绪。

严明:我觉得不是按照这个情绪来定义的吧,我觉得让我不安的东西在我的照片里很多。那个无头将军脑袋掉了我就很难受,就觉得那是“险情”。并不是说一只狗上来咬我,那个时候我慌忙把它拍下来才算“险情”。这个不是一概而论的。

界面影像:书里提到一句话,“真的美术史是一声不响的大规模淘汰”。你会在意自己在摄影史,或者这个圈子,或者这个社会中的位置吗?

严明:不在意。就像我刚说的(多次改行的经历),说不定我还会离开这个圈子呢。但上面的这句话我很认同。你在干,你会留下一些东西。淘汰了,就不是我。我要是积累得特别多、特别好,那以后所谓的什么“史”可能也绕不开我。

界面影像:你觉得你拍的一张照片,对谁最有意义?

严明:应该是对观者最有意义,也就是你的表达对象。当然照片是我自己输出和产出的,对于这两方面,当然都有意义。

消失的摄影记者

从前做摄影记者的时候,严明大概没有如此自由拍摄的经历——那是一年中除了单位的任务外,分不出半个月时间进行自由创作的时期。而“不自由”的拍摄,其中也包括报社“主题先行”的工作方式,至今也延续至媒体的摄影记者工作之中。被委派一个任务,而后抄起相机直奔目的地,所拍的每一张都服务于先前定好的主题。

“生命属于我们只有一次,一切都需要时间去完成。”在五年前出版的《我爱这哭不出来的浪漫》里,严明曾回忆了向报社递交辞职表格的一刻。“身体原因”,这样一个简短而含糊的辞职理由,让他脱下了过去的身份,变成一名“自由摄影师”,他形容,“‘从众’的生活要变为’从己’”。报社曾经提供给他那梦寐以求的,包括一台相机,还有十分实际的好处——当摄影记者的第一个月,他就挣了一万多。对他来说,那段时光算是“年少时在闽南之后的第二个人生收入高峰”。

那张记者证曾是他平生获得的最重要的证件。一次身着西裤和白衬衫的“豪华的活”将体制给予他的舒适感推向了戏剧性的路口。最终,在理想和惰性之间,他选择了前者。同时,这也意味着,在“写字楼的自危”和“散落在野外的着慌”中,他选择了后者——虽然也曾向往大城市,但玻璃幕墙中他没感觉,非得是在山野之中。

那不再算作“出差”的旅行,似乎将严明与过去分隔开来。他依旧关注着报道摄影这个行当,就像他坐在公车上回头望以前的报社一样。如今,“摄影这个行业将来会有危险”——严明向界面影像比喻,就像古代识字率只有百分之几的时候,才有”令人尊敬的书法界”,而在如今人人都会开车的年代里,司机也不再是个职业。

严明曾把媒体的摄影部比作夜总会、歌舞厅。想“边拍边找一条新路”的他,也真的离开了那里。不知在这个摄影在媒体中的地位远不如从前的时代里,他是否也会想起,那散发着油墨香气的报纸上,密密麻麻的文字旁,那一块专属于照片的地方?

界面影像:你的书里也提到了,比如自媒体变多,大家都能拍照的时候,你认为是会更需要专业的摄影师呢?还是说专业的摄影师会更没有地位呢?

严明:永远应该是尽量往专业的方向去。肯定是(因为)越做越烂,所以被不重视。但是你现在打开任何一篇推文,恐怕一张图都没有,你都受不了吧?

界面影像:但是他们有视频。

严明:对。但是它也替代不了图片的作用。

界面影像:你觉得图片不可替代的作用在哪里?对于报道领域来说?

严明:跟报道也没关系。我们永远还是需要图片的。图片,就是便捷地获悉或看到真相,或者说欣赏。视频有视频的好,两个的承载不太一样。

界面影像:你以前也经历过在报社挣稿分的情况,在那个环境里拍照肯定是有套路的。现在回想那段日子,你觉得对你来说是怎样的影响?

严明:锻炼。因为我刚会拍照就有机会做摄影记者了。我那时候是文字记者转到摄影记者的。当时对器材痴迷、兴奋,而且立即就可以去干活了,挣很多钱。我当摄影记者第一个月就挣了一万多,那是2003年。

肯定还是很感激那段经历,它给我提供了非常高强度的锻炼。比方说现在我拍照片,哪怕照片拍得很安静,但是很多人不很了解,这中间还蕴含着抓拍。比如我拍那个在那里坐着的猴子,你以为那猴子下一秒还在吗?那个拈花大叔一回头来看我一眼,就那一张,把他拿下。这都是抓拍。在报社干的另外一个帮助是,很多爆料和热线给我们提供了一个大量接触社会的机会。作为一个平民百姓,你可能十年也遇到不了多大的突发事件和现场,但那个时候我们几乎每天都要奔赴那个现场,而且要接触各种各样的人,知道他们的悲欢离合、疾苦,那些都对我们后来的动手能力还有思维能力,或对社会的看法都有帮助。

界面影像:但是你觉得那种套路的东西对你有影响么?

严明:肯定有问题,不然我不会走。对我有影响,甚至我们要花时间把那个套路从身上抹掉。你不觉得中国多数摄影记者拍的东西都一个样吗?我为什么会走,是因为我觉得在那儿我慢慢看不到自己,也看不到艺术。就这两条,我就觉得要走了。

界面影像:但是你不是因为要追求艺术才去做记者的吧?

严明:那你说,突然有个机会给你发相机,给你发工资,你不还是会去么。就像我开始搞音乐的时候,突然间夜总会每天晚上挣几百,我肯定去了呀。但去了你就会知道,你天天在那儿干,白天睡觉晚上去伴奏,白天睡觉晚上去伴奏,循环往复。到最后发现自己年龄大了,音乐还没做。你要是意识到了,可能就要跟它渐行渐远。

界面影像:你是那种会死磕一条路走到底的么?

严明:那不会。我改行经验很丰富。我的思维方式是重点主义,不会因为改行多,或者改得严重而羞耻。我觉得你摸一个东西摸不到其中的“道”,这个是糊涂蛋。

如果你过两天看到我搞电影,那我一定会搞出名堂来,因为我一定要摸到它的道,搞出一个像样的东西。哪怕搞出一个小短片,(人们)说“哇,他果然可以喔”。我觉得应该是朝这方面去努力。

*除特殊标注外,文中所有图片来自严明《长皱了的小孩》(理想国丨广西师范大学出版社);文中部分内容引自严明《长皱了的小孩》、《我爱这哭不出来的浪漫》(理想国丨广西师范大学出版社)

※ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“乙未光画志”(ID:JMmoment)和界面影像新浪微博

评论(0)