撰文 | 林子人

编辑 | 朱洁树

“她投身于家务劳动……它们把她束缚在重复性和内在性中;它们日复一日以相同的形式再现,这种形式世世代代延续下去,几乎不改变;它们不生产任何新的东西。”

在女权主义经典著作《第二性》中,波伏娃指出家务劳动如何将女性束缚在家庭之中,一代代地强化男权社会的性别不公结构。随着一个多世纪以来女权运动的发展,公共领域的性别平等似乎在稳步发展——根据国际劳工组织于今年3月发布的最新全球报告,男女就业率差距在过去27年里缩小了2%;然而另一个令人沮丧的事实是,这些职业女性当中的绝大多数依然未能免除家务劳动的重担,而这,是一个全球现象。

根据英国国家统计局的数据,2016年英国女性平均比男性多做60%的无偿劳动。2018年一项澳大利亚的研究显示,家庭内部的性别分工仍然不均。女性平均每周比男性多做7小时家务劳动。美国社会学家亚莉·霍希尔德(Arlie Hochschild)指出,女性经济独立貌似预示着性别平等的曙光,然而在家庭中,职业妇女仍然要在“第二轮班”中继续从事家务劳动,在事业和家庭之间辗转腾挪。因此,女性不仅更容易在职场中遇到“玻璃天花板”,也因为休息时间的压缩而比男性面临更高的健康风险。

Arlie Russell Hochschild, Anne Machung

Penguin Books, 2003

如果说过去男性不做家务是因为他们要外出赚钱负责养家糊口,那现在女性也开始承担养家的责任了,为何就不能像男性那样对家务说不呢?英国兰开斯特大学社会学系助理教授胡扬认为,“经济实力等同于亲密关系中的协商优势”的直觉印象并不完全准确。日前,他在上海交通大学国际与公共学院分享了自己不久前发表于《婚姻与家庭期刊》(Journal of Marriage and Family)的文章中的主要发现:和个人收入相比,家庭中的财务支配权对家务性别分配有更具决定性的影响。

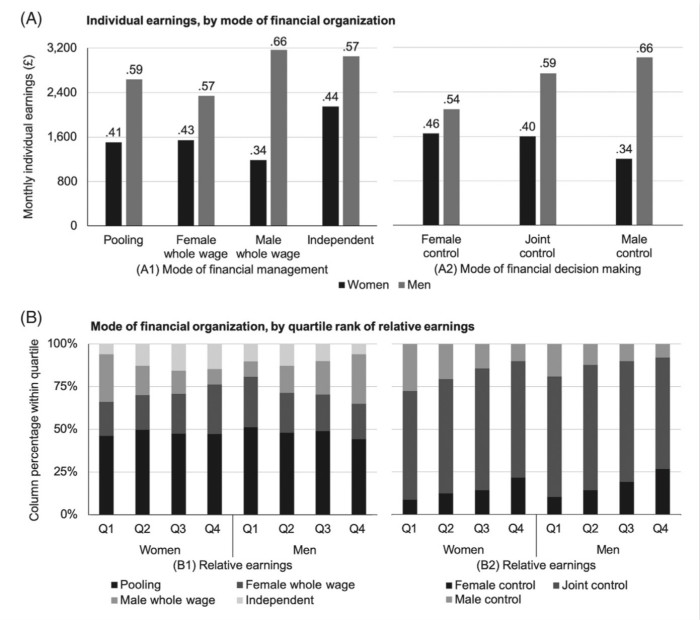

在这项研究中,胡扬提出了“家庭财务组织”(household financial organization)的概念,用以说明金钱在社会关系和公私领域中复杂的流动关系:家庭财务组织既包括财务管理权(financial management)——就是我们常说的“谁在家里管钱”——也包括财务决策权(decision making)。值得注意的是,财务管理权本身其实也是一项责任重大的家务,因为财务管理往往和涉及消费的琐事有直接联系,相比之下,财务决策权实际上是一种更高级别的财务权利,因为它赋予亲密关系中的一方做决定的权利,却并不一定直接要求他/她从事具体劳动。“财务组织是决定女性和男性的个人收入和相对收入如何影响家务参与的重要前提。”

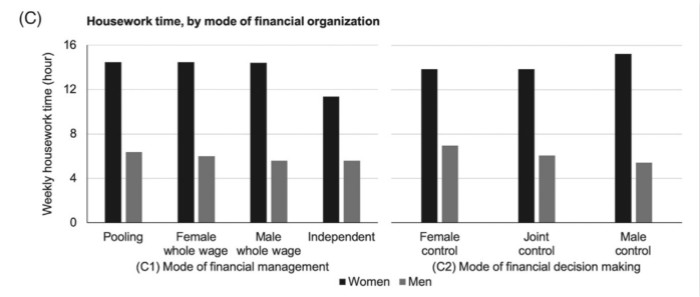

通过分析全球最大的家庭动态追踪数据库“英国家庭纵向研究”(United Kingdom Household Longitudinal Study)中6070对年龄在20到59岁之间的配偶的数据,胡扬发现,女性的平均家务时间是男性的两倍之多,在家庭中,女性的收入与男性的收入差距越大、女性的收入越低,财务管理权和财务决策权就越有可能掌握在男性手里——平均而言,能够独立管理个人财产的女性比个人财产交予男性管理的女性收入高出近两倍(前者为每月2151英镑,后者为每月1187英镑)。

胡扬发现,无论是男性主导财务管理、女性主导财务管理还是两者共同进行财务管理都对女性家务时间没有太大影响,唯有在一种情况下女性的家务时间能够明显下降——当家庭内部实行财务独立,女性能够自主管理个人财产的时候。在财务决策权方面,一方主导决策权都能令另一方的家务时间增加。整体而言,男性掌握更多管理权和决策权能够减少他们家务时间的趋势更加明显。

研究再次证实了男性的优势经济地位能够在一定程度上“免除”他们的家务责任。胡扬指出,在家庭内部,男性仍然在践行社会学家提出的“资源争论理论”(resource bargaining theory)和“性别资源理论”(gender resources theory):前者认为,婚姻当中资源占有较少的一方会在内部协商中处于劣势地位,具有更少的权利;后者认为,异性恋家庭靠资源交换合作的形式维系,其中家务是女性的资源,金钱是男性的资源。从“资源争夺理论”角度来看,男性在家庭中更高的相对收入能够让他们在管理双方共同财产的时候“逃避”家务劳动;而与“性别资源理论”一致的是,男性在家庭中更高的相对收入能够让他们在管理双方共同财产的时候将更多的家务劳动交给女性配偶。

与此同时,这项研究也指出了女性并非全无自主权。家庭内部实行财务独立时女性能够显著减少家务时间的发现证实了社会学家在目睹个人主义兴起和家庭主义式微后于21世纪初提出的“自主性理论”(autonomy theory),即伴侣的社会行为由其个人利益而非伴侣的共同利益决定,个人能够通过掌控自己的收入来发挥自主能动性。因此女性可以花钱在市场上购买服务来减少自己的家务时间,也可以在判断家务劳动的回报不及有偿劳动的回报时选择放弃家务劳动。

“然而我的研究很清楚地表明,通过有偿劳动获得收入只是女性实践个人自主权的起点,”胡扬在文章中写道,“想要‘决定退出’或‘花钱出让’家务劳动,女性仅仅参与有偿工作是不够的。她们还需要能够直接获取自己的收入(通过财务管理权),掌握这些收入(通过财务决策权)。”

胡扬认为,当下的公共政策与社会舆论往往聚焦于公共领域的性别平等问题,例如女性劳动参与和性别薪酬不公,但现在是时候关注家庭内部的性别平等问题了。因为研究已经发现,走出家门成为职业女性并不一定促进家庭内部的性别平等,尽管女性已经开始通过经济独立来谋求亲密关系中更多的协商优势。

“这个研究结果很有趣的地方在于它告诉我们一个英国亲密关系的‘双城记’:男性还在依赖交换模式来经营婚姻,而女性已经离开这个模式了,开始用个体化模式来经营婚姻。女性开始‘单打独斗’(going solo),不再遵循旧规则,这会不会让男性也被迫‘单打独斗’?我们还没有办法下结论说未来的婚姻会变成怎样,但我们已经发现婚姻中出现了两种模式。当有着两种思维逻辑存在的时候,人们如何在微观的亲密关系中协商?这很值得社会学家研究。”胡扬表示。

评论