“童话”似乎理应让人赏心悦目?德国作家赫尔曼·黑塞的童话可绝非篇篇都能“悦读”,翻译《黑塞童话集》的过程也并不惬意,因为这些“童话”并非按中国习惯写给儿童看的故事,而是为成人写的“艺术童话”,即童话形式的艺术小说。这些艺术童话常常背负着沉重而悲伤的主题:贫寒丑陋却善良睿智的矮人与富贵俊美却自私残暴的东家同归于尽;扮纯洁的荡妇害得痴情诗人无辜丧命;企图征服自然的登山客最终死于山中;受尽宠爱的孩子成了恶人;以为葬礼缺少鲜花是天下最大灾难的美少年发现外星有比天灾可怕百倍的人祸;身为全村荣耀的鸟儿却被贪图悬赏的村民出卖。

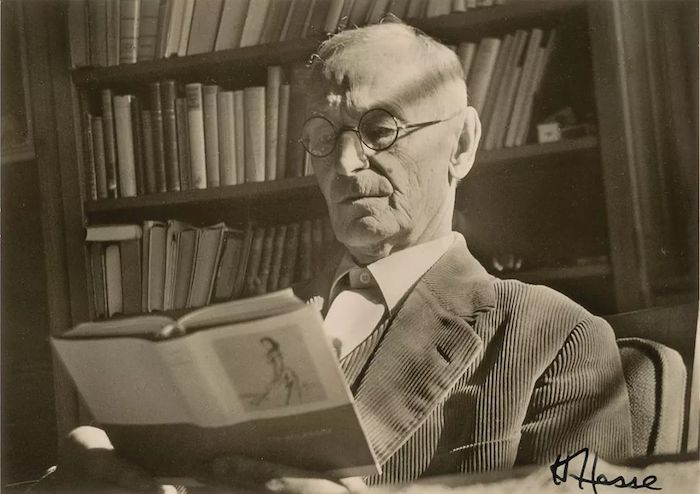

但是,一眼看去颇为“负能量”的黑塞却是一个难得“雅俗共赏”的德国作家,不仅作品被翻译成六十多种外国文字,在耄耋之年荣获极少考虑“畅销书作家”的诺贝尔文学奖,二十世纪六十年代的美国嬉皮士运动还曾掀起后来扩散到全世界的黑塞热潮,更令人艳羡的是,尽管黑塞去世已半个多世纪,今日却依然有读者感慨:“他都走了这么久了,他怎么会这样了解我,这样了解我的生活和感情呢?他照亮了我灰暗的人生。”就连一向对被指晦涩沉闷的德国文学颇为抗拒的中国读者也对《黑塞童话集》情有独钟,中文译本去年年底刚由上海译文出版社出版,短短数月内就已重印。

究竟是什么特别之处让黑塞成为“常青树”,能够吸引各个时代和各个国家的人呢?我认为首先是他悲天悯人的情怀。一九四六年十二月十日的瑞典文学院颁奖辞中说,授予黑塞诺贝尔文学奖“不仅是认可他的名望,也是为了表彰一个无比忠诚地履行自身使命、在一个悲惨时代高举人文主义旗帜的好人的终身文学成就”。而黑塞则在答辞中说:“我感到与诸位最大的共同点在于我们都有一个也是诺贝尔基金会基础理念的想法:精神是跨越国境的世界财富,精神的服务对象不是战争和破坏,而是和平与和解。”

千百年来,相比于日新月异的科学技术,人类的品质和性格并没有发生根本变化,善良和邪恶、真诚和虚伪、谦逊和贪婪、智慧和愚蠢、宽容和狭隘的并存依然是人类生活的主题。诚如歌德所言,凡是值得思考的事情,没有不是前人思考过的,今人要做的只是努力重新思考而已。在我眼中,黑塞就是一个“重新思考”的杰出践行者。黑塞的童话没有天马行空的虚构,探讨的都是“日常话题”:成长的痛苦、好运和厄运、忠诚和背叛、责任和爱情、真实和幻象。正是因为这些童话源于生活,毫不做作,黑塞才能在德国众多优秀作家中脱颖而出,赢得中国读者的青睐。

其实,不仅是贯穿黑塞一生的“童话”(写《两兄弟》时他才十岁,写《中国传说》时已是八旬老翁),黑塞的多数中长篇小说也并不高冷,可读性颇强。这些小说和他的童话一样可亲可近,所咏所叹的是活生生的人和人性。上海译文出版社不久前重版的《黑塞文集》中有我十年前阅读的首部黑塞作品——长篇小说《荒原狼》。一生饱受身体和心理疾病折磨的“危机作家”黑塞中年时期曾由瑞士精神分析师荣格治疗多年,黑塞当时发表的作品中也留下了精神分析理论的深刻印记。在描述人性矛盾,以及同一个体的欲望和精神之间对立的成名作《荒原狼》中,黑塞的精神危机得到了最强烈的表现。在这本超越通常社会和道德伦理、火药味十足而又充满幽默感和诗意的书中,人类被精神疾病折磨,到处都是骚动不安、无家可归的狼。我至今还记得阅读此书时“血脉贲张”的感觉,当读到主人公哈里·哈勒尔的自白——“我心里燃起一股要求强烈感情、要求刺激的欲望,对这种平庸刻板、四平八稳、没有生气的生活怒火满腔,心里发狂似的要去打碎什么东西,引诱一个姑娘,或者破坏正常的社会秩序”时,我仿佛猛然记起自己也曾有过烦恼苦闷但充满激情的青年时代,也曾在理想和现实的分裂中徘徊挣扎。

[德]赫尔曼·黑塞 著 李双志 译

人民文学出版社2013年版

黑塞作品里有许多对自身经历的影射,找到“真我”的艰难过程是他的主要题材,比如控诉摧残儿童身心健康的旧教育制度的《在轮下》和以灵与肉二元对立为主题的《纳尔奇思与歌尔得蒙》。黑塞细细描绘悲伤、记忆、幸福和思乡等人类情感,读者能感到作者的心在字里行间与自己的心真诚对话。无论有多少冲突、苦难、痛楚和不公,黑塞作品总是体现出真善美的人性低调而强大的力量。

在童话《奥古斯图斯》中,奥古斯图斯靠妈妈的许愿成为大众宠儿,却因福得祸,养成一身恶习,最终他放弃旧愿,许了一个截然相反的新愿:学会爱别人。这时他俨然失去了一切:“世界一切如常,只有奥古斯图斯无人问津。他曾经听着音乐、喝着香槟搂抱在怀的美女乘着豪华马车经过他身边,扬尘落在他的头上。”但是他的内心却是安宁充实的,“富贵时让他感到窒息的空虚寂寥却完全消失了。当他跨进一家的大门乘一会儿凉,或是进别人后院讨口水喝,他总是惊讶于主人听他说话时流露出的厌烦和敌意,同样是这些人,从前听了他傲慢冷漠的话后,却曾心怀感激、双眼发亮地答话。但是,现在看到每个人,他都满心欢喜,深为感动。他爱玩耍上学的孩童;他爱坐在小屋前长凳上摊开枯槁的双手晒太阳的老人。看到爱慕地注视姑娘的小伙子,收工回家后抱着孩子的工人,静悄悄急匆匆乘车出诊的文雅聪明的医生,穿着劣质衣服晚上在城郊灯笼下站街、连他这个被唾弃者都招揽的穷丫头,他觉得人人都是自己的兄弟姐妹,人人心里都记着亲爱的妈妈、优越的出身或是获得美好高贵使命的迹象,每个人在他眼里都既可爱又古怪,引起他的思考,他觉得没有一个人比自己差”。奥古斯图斯决心周游世界,寻找一个可以向人表达爱意的地方。由于失去了魅力,孩童怕他,富人躲他,穷人也担心他抢走自己的残羹剩饭,他很难帮上别人的忙,但是他勤于学习,不厌其烦。“他见到一个够不着面包房门把手的小孩,就帮上了孩子的忙。有时会出现一些比他境遇更差的人,盲人、瘫子等等,他可以搀扶一把或稍事安慰。要是他实在帮不上忙,他就高兴地给予别人自己仅有的东西:一个开朗善意的眼波、一声温暖友好的问候、一脸理解同情的神色。他学会了观察路人的期望和需求:有人需要开心的高声问候,有人需要静静的一瞥,还有人需要清静不受打扰。他每天都惊觉世上苦难之多,而人类仍然能够快乐地生活,他发现苦难旁总有欢笑,丧钟旁总有童歌,困境和邪恶旁总有良善、戏谑、慰藉和笑颜可寻,觉得美好而振奋。”

[德]赫尔曼·黑塞 著 杨武能 译

译林出版社2015年版

除了精神危机以外,影响黑塞作品的另一个重要因素是他的印度通外公贡德尔特,自传型童话《魔法师的童年》里的外公“住在一个满是秘密构成的森林里,就像他的脸住在白色的胡须森林里一样。他的眼里时而流出人世的悲哀,时而流出欢快的智慧,时而流出孤独的见识,时而流出神性的戏谑”。外公的影响使黑塞在童年时代就深受东方智慧吸引,“教育我的不仅有父母和教师,也有隐藏着的更高更神秘的力量。这些神早在我学会读书写字前关照了我的童年。它们用古老的东方形象和思想充实了我,所以我后来每次遇到印度和中国的智者贤人,都感到是一种重逢,一种回家”。活跃的思想和胸中喷薄的情感让黑塞无法长期忍受舒适生活带来的懈怠感,驱使他逃离故土,奔向渴望的“东方”——斯里兰卡、马来西亚、新加坡和苏门答腊。虽然生活的困惑并没有因此获得解答,但黑塞的作品因此与绝大多数德国作家不同,带有明显的“东方情调”,尤其是描绘婆罗门贵族青年寻求真谛,最终悟道成佛的长篇小说《悉达多》。

一八七七年在德国北部黑森林小镇卡尔夫出生的黑塞出身于虔信派传教士家庭,他在《魔法师的童年》中这样描写自己的家:“多个世界的光在楼里交汇。大家在这里祈祷,读圣经,搞学问,研究印度语文,演奏美妙的音乐,了解佛和老子。来自四面八方的客人,衣服上有远方和外国的气息,拿着奇异的箱子,说着陌生的语言。这里给穷人施舍饭食,欢庆节日,科学和童话肩并肩地共处。”

尽管如此,家庭给予黑塞的世界却还是太窄了。黑塞五岁时,母亲曾在日记中写道:“小赫尔曼早上逃学,我把他关进客房。结果他说:‘关我没用,我可以欣赏窗外的风景。’”这就是黑塞:勇敢、机智、特立独行。希望儿子从事神职的父母把他送进福音新教寄宿学校,但是十二岁时被荷尔德林的《夜》迷住的黑塞却立志 “要么成为作家,要么什么都不做”。他敌视学校这个“教师的怯懦强权”,从就学的毛尔布龙修道院(即《纳尔奇思和歌尔得蒙》中圣母泉修道院的原型)出走,回校后受到处分,从此愈加孤独苦闷,最终导致神经衰弱,自杀未遂,被送至精神病院治疗,此后转校,但依然读不下去。一八九四年,在卡尔夫钟楼钟表厂实习的少年黑塞逐渐成为一个充满激情的读者,藏书丰富的家庭图书馆成了他的避难所,翌年到图宾根当书商学徒后开始写诗并出版了一本小散文集。一九○三年,描写盼望成为诗人并与自然和谐相处的农家子的《彼得·卡门青特》出版,黑塞从此以写作为生。

在童话《诗人》中,中国古代诗人韩赋终身追随一位能作出绝妙佳句的“至言大师”,其实黑塞本人就是这样一位“至言大师”,无论是表现极端的情感,还是进行平和的哲学思考,他的文字都让读者感到真诚而自然。在童话集中,他常常把朴实无华、简洁通畅的口语与对生活尤其是大自然之美的诗意描述结合起来,具有极强的感染力。他避开喧嚣,静听最轻的声音,细看色彩的些许差别,分享他对世界的爱——就像《爱丽丝》中的孩童安森挚爱蓝色鸢尾花:“在最早的童梦中,有一回他在花萼中第一次读到了奇迹之书,他把花香和各种蓝色理解成召唤,是创世的关键。就这样,鸢尾陪伴了他的整个童真阶段,每年夏天焕然一新地出现,变得更加神秘,更加动人。别的花也有嘴,别的花也散发香气和思想,别的花也吸引蜜蜂和甲虫造访自己小小的蜜室。但是蓝鸢尾比任何花都更受男孩的钟爱和看重,成了他眼里一切值得思索的美好事物的比喻和范例。当他朝花萼里看着,循着那条明净的梦幻小径追寻美丽的黄花丝之间那渐渐隐去的花心,陷入沉思时,他的心灵窥入了那扇使事实成为谜语、让目睹成为预感的门。有时他夜里也会梦见花萼,它在他面前敞开着,就像天国宫殿的大门,他骑在马上、乘着天鹅飞进去,整个世界和他一起静悄悄地飞着、走着、滑着,被魔术牵引着进入可爱的深穴,所有希望都将在那里实现,所有预感都将成真。”

[德]赫尔曼·黑塞 著 黄霄翎 译

上海译文出版社2018年版

相比很多思维偏抽象的德国作家,黑塞注重讲故事,而且注重“接地气”地讲故事,故此容易引起喜好故事的中国读者的共鸣。同童话《矮人》中的说书矮人菲利波一样,黑塞常常从日常小事讲起,境界在不知不觉中渐渐提高:“他的故事极少在异国开始,因为听众的灵魂不易靠自身力量飞到他乡。他总是从一样能看见的物什开始,有时是一个金发卡,有时是一条丝巾,总是从身边的具体物件起头,不知不觉中把女主人的思绪引到他指向的地方,开始讲述这些宝贝从前的主人、工匠或卖主,故事流淌得自然而缓慢,从宫殿的阳台到贩子的小船,从小船到港口、到船上,再到世上最远的地方,听众感觉亲身旅行了一趟,身体虽然还在威尼斯静坐,精神却已兴奋或害怕地漂洋过海到了异国他乡。菲利波就是这样讲故事的。”

虽然被誉为“浪漫主义的最后一名骑士”,黑塞却从来不曾失去敏锐观察现实的眼睛。一战爆发初期,黑塞对战争的态度是基本认可的,还曾报名参军,只是因为体检不合格才未果,写于一九一四年和一九一五年的两篇童话《众神之梦》和《外星异讯》也体现了这种态度。但是战争的持续及宣传越来越让黑塞反感,他在瑞士《新苏黎世报》上发表的以贝多芬名言“哦朋友们,不要用这种语气”为题的文章呼吁德国知识分子少些民族情结,多些人性,结果遭到德国媒体的猛烈攻击,导致他失去了朋友、妻子和祖国。这段经历在令他伤心之余,还使他认识到自己长期笃信的西方文化正在衰败并有崩塌的危险,必须超越常规,从基本人性中寻找对策。

发表于一战刚刚结束时、堪称“德国极简史”的童话《帝国》,描绘了一个“幅员辽阔、风景美丽但不富裕,民众强健厚道、安分守己”的国家。这个国家擅长几样“无法用金钱买到、但是人类依然重视的东西”:音乐、文学和智慧。渐渐地,“这个思想之国尽管依然贫穷而且常被邻国欺负,但是却向邻国和整个世界散发着一种持久、安静、滋润人心的精神暖流”,可是后来这个思想国度误入歧途,“就像一个性急的儿童一样奔入这个迅猛的新时代,双手捧满工作,捧满黄金”,最后挑起大战,一败涂地。这个民族的出路何在?黑塞认为:“这个民族不能再变回儿童。没人能够返老还童。它不能索性把大炮、机器和金钱送人,重新回到安静的小镇作诗弹琴。一个人的生活若将他带入错误和深刻的痛苦之中,那么这个人只有一条路可走,这个民族现在也可以走这条路。它可以回忆此前走过的路,回忆自己的出身和童年、成长和发展、辉煌和失败,可以在回忆过程中找到属于自己的、永不磨灭的重要力量。它必须像虔诚教徒所言的那样‘进入自我’。在内心深处,它将会找到自己完好无损的本性。这个本性不会试图逃避自己的命运,而是会接受命运,然后用失而复得的、最善良最本真的自我从头开始。若能如此,沮丧的民族若能自愿并真诚地接受命运之路,那旧日就会重现。又将有一股持久的静流自它那里进入世界,今日还是敌对的民族将会再次感动地倾听。”

对于德国纳粹的上台,黑塞持坚定的反对态度并积极帮助受纳粹政府迫害的托马斯·曼和布莱希特等德国作家。二战中也诞生了黑塞最后一部也是最为深奥的巨著《玻璃球游戏》,此书大意是:人类文明由于纷繁的政治变故和战争濒临灭亡,某宗教团体创造了一个由音乐和数学演变而成的、凝结人类全部知识和精神财富的符号系统——“玻璃球游戏”,但这个与世隔绝的精神王国最终无法拯救世界。该书从一九三一年写到一九四三年,几乎与希特勒上台到灭亡同步,是老年黑塞回溯毕生精神体验的结晶,主旨有二:“构筑抗拒毒化以卫护我得以生存的精神空间;表达悖逆野蛮势力的思想”。

[德]赫尔曼·黑塞 著 张佩芬 译

上海文艺出版社2014年版

康德在《纯粹理性批判》中提出了三个问题:我能知道什么?我应当做什么?我可以希望什么?我认为黑塞的作品主要是回答最后一个问题:我们能有什么希望?而这也应该是文学的主要任务,因为文学的基础其实是无法证明而只能想象、渴盼或信奉的东西。黑塞作品之所以能“长生不老”,也受到当代人的喜爱,是因为就如同不断发展的社会一样,黑塞笔下的人物总是时刻准备启程前往新的生活领域,进行新的探索,追求新的目标。黑塞的“浪漫”其实是一种摆脱社会习俗、创造一个属于自己的世界即“心灵家园”、让人能在这个家园的帮助下更好地忍受身边世界的努力。当今时代似乎有很多这种“家园”:有人在宗教里寻找人生意义,有人迷恋科幻故事,而互联网——移动数据、社交媒体和点赞叫骂的世界——更成了众多人的“家园”,但是很少有哪个“家园”能像黑塞作品一样让人真正找到内心的宁静和充实。

黑塞就像一个心地善良、思想开放的挚友,悄悄地引导读者发掘自己内心的灵性。充满智慧、力量和温暖的黑塞作品——小说、散文、诗歌和童话——是一个超越时空的宝库,让我们静静地、一篇一篇地细读,缓缓地咀嚼、消化,享受那些美丽的句子,让它们久久地散发幽香。愿很久很久以后依然能有许多读者像我一样发现黑塞,听到他的声音,接受生命赠予的这一份美好的礼物。

来源:书城杂志

评论