文 | 环球YOLO精英 于伊人

编辑 | 美龄

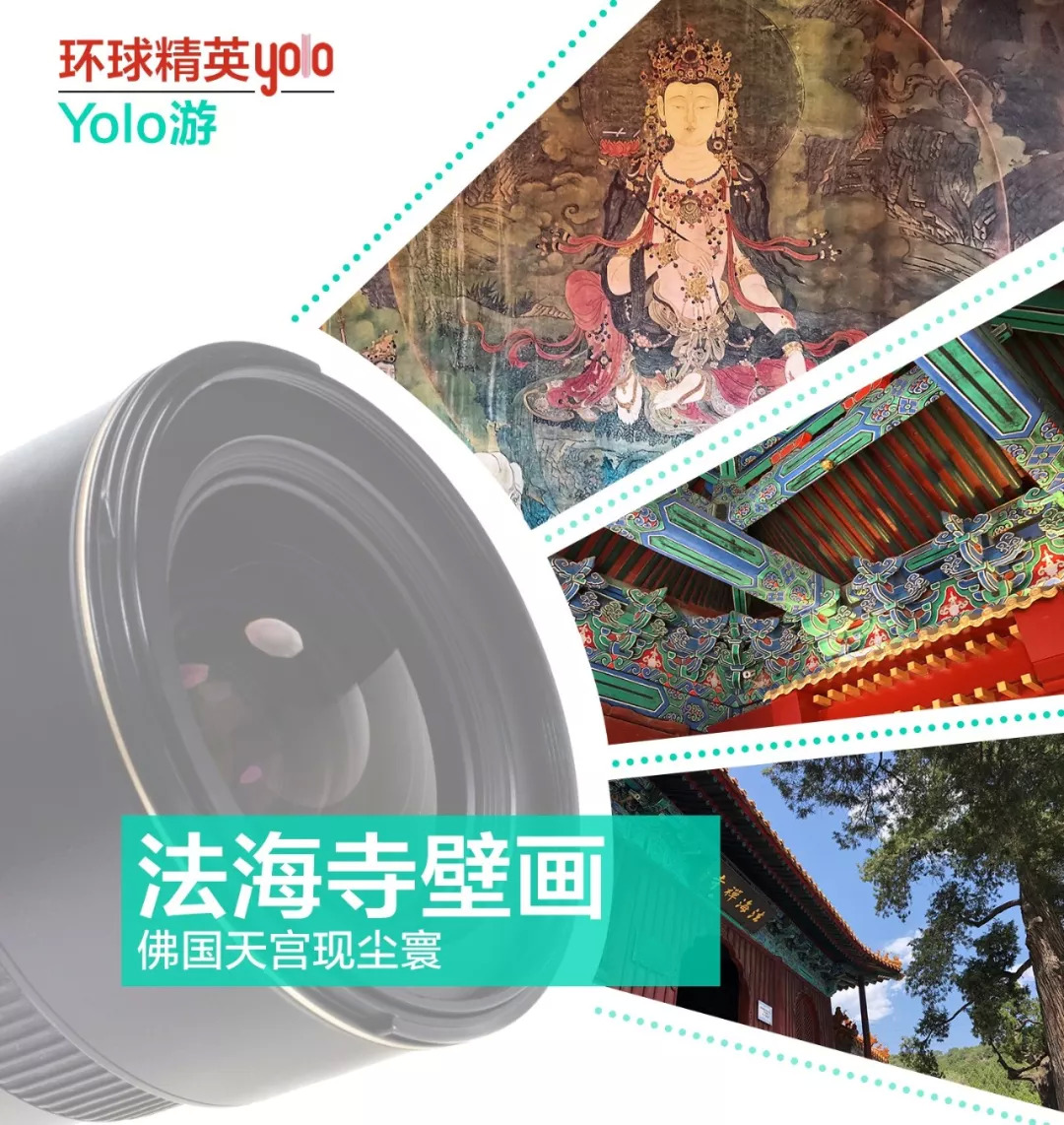

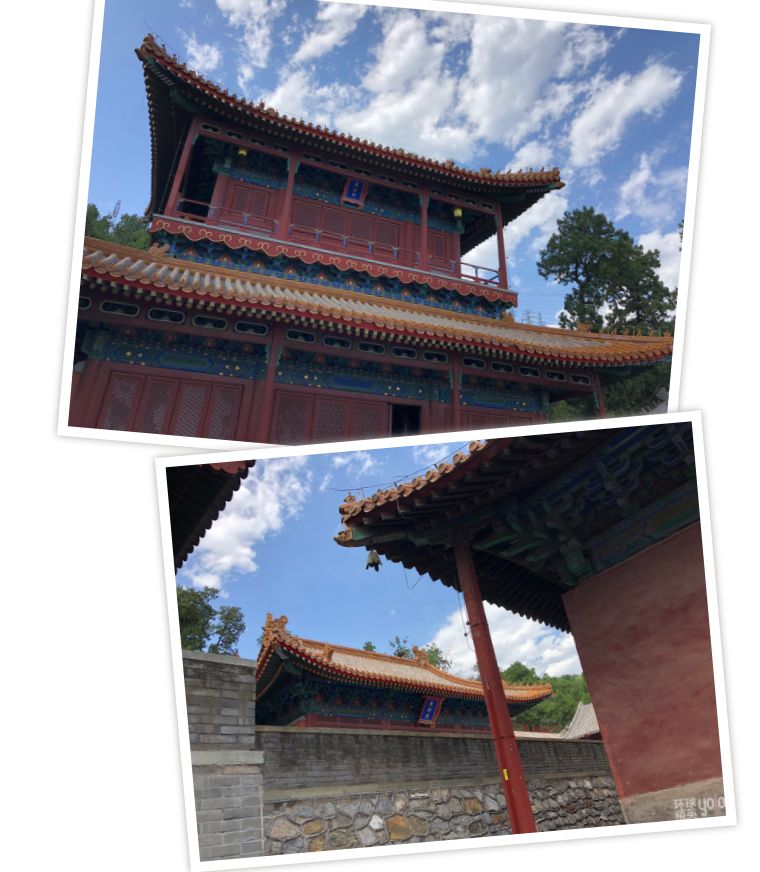

法海禅寺位于北京市石景山区模式囗东北约两公里的翠微山南麓,山谷幽静,景色宜人,峰峦绵亘,松林葱郁。周围的苍松巨柏给这座古老寺庙增添勃勃生机。法海寺的名字并非来自民间传说《白蛇传》中的法海,而是意指佛法广大难测,譬之以海。

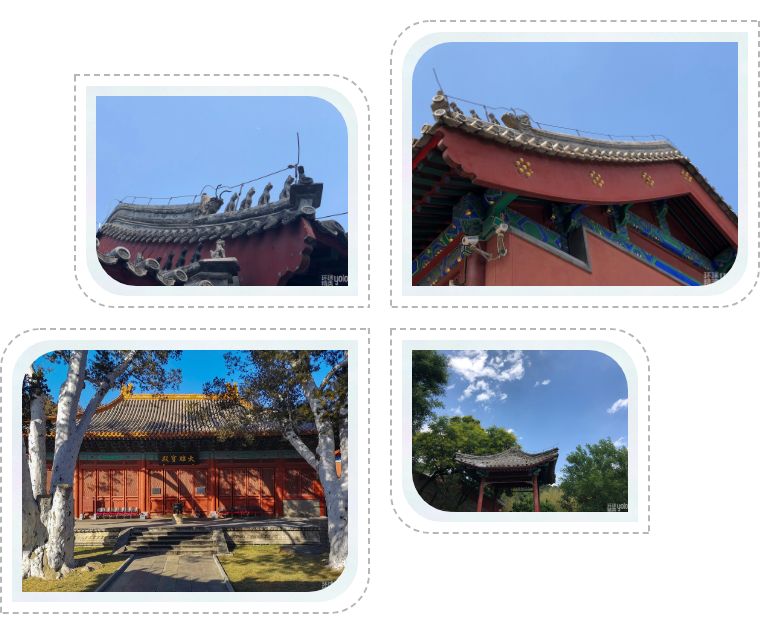

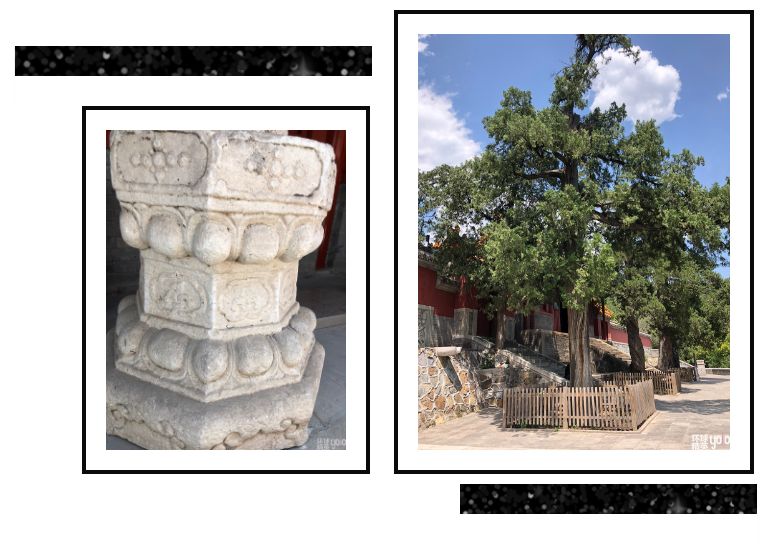

法海寺始建于明朝正统四年,由明英宗宠宦李童集资、工部营缮所修建,动用木匠、石匠、瓦匠、漆匠、画士等多人,历时近5年,至正统八年才建成。明英宗皇帝钦额曰:法海禅寺,寺庙一派皇家气势,曾经显赫一时。

明英宗正统四年(1439),五十岁的大太监李童奏请英宗,说自己承蒙四朝皇恩,只有建一所寺院以修佛荐福才能报恩。而且他梦中来到一个“岩壑深邃,林木茂美”的深山之处,遇到某白衣仙人,仙人指示说“此精蓝地也,他无以过此者”。李童在京西翠微山的南麓,找到了他梦中的宝地,问当地人有何古迹,当地人说这里有一座叫龙泉寺的废寺。李童恍然大悟,认定这就是神仙托梦让他修建佛寺的地方。

李童拿出全部资财,并动员善众、僧侣一起发力建设,还找来宫廷绘画师、各类能工巧匠,历时五年,终于将寺院建成一座比较标准的“伽蓝七堂式”汉地寺院,占地两万平方米。英宗朱祁镇特赐名为“法海禅寺”并颁《大藏经》一部,使之成为当时颇负盛名的一座皇家寺院。而撰写纪念寺院竣工碑文“敕建法海寺碑”的,则是当朝的重臣胡濙和王直。

李童还邀请了当时有着崇高宗教地位的藏传佛教领袖前来助缘。在纪念寺院竣工的“敕建法海寺碑”上便镌刻着诸位法王、大国师们等的名号,如大慈法王释迦也失、西天佛子大国师哑蒙葛、西天佛子大国师班丹扎释,还有朝廷僧录司的官员左善世大旺、右觉义南浦、右善世祖渊,相当于囊括了当时佛教界的最高领袖。

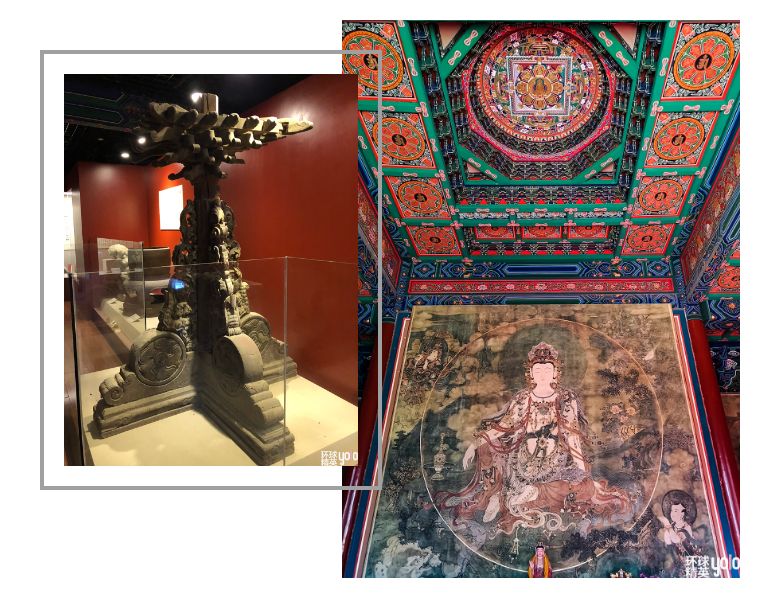

法海寺花了五年的时间修建,十年之后,65岁的李童走到了生命的终点。此时,他已经侍奉了第五位皇帝景泰帝。他重病时做的最后一件事,是将一座鎏金藏式佛塔送给了正在重建南京古寺佛窟寺的大太监王瑾。这尊佛塔如今保存在南京博物院中,是馆里的镇院之宝之一,塔座背面刻有“佛弟子御用监太监李福善奉施”——福善就是李童的佛家法名。

李童去世后,被允许葬在离法海寺不远的山坡上。礼部尚书胡濙再次为他撰写了生平碑铭,这位相继侍奉了永乐、洪熙、宣德、正统、景泰五位皇帝的老太监终其一生的职位是御用监太监,曾经获得过明王朝的最高赏赐——蟒袍玉带。碑铭形容他“周旋殿陛,仪度从容。小心慎密,竭力摅忠。护驾出入,环卫圣躬。历事五朝,职业愈崇”。寥寥数笔,写出李童的性格特征。他是一个仪表从容之人,做事谨慎周密,且周璇于宫廷内外,合宜有度。

李童期望的是青史留名,这种永恒最终却以另一种方式留存了下来——那便是大雄宝殿里的十铺壁画,庄严华妙的佛国天宫历经600年风雨未曾破坏,并成为了中国古代绘画艺术史上的奇迹。

法海寺壁画是我国明代壁画中的珍品,是元明清以来现存少有的由宫廷画师绘制的精美壁画,是北京历史文化名城在壁画方面的代表,与敦煌壁画、永乐宫壁画相比各有千秋,具有极高的历史价值和艺术价值。中国工笔重彩画家潘洁滋先生在观看法海寺壁画后赞叹:“平生所见壁画甚多……当推法海寺第一。”

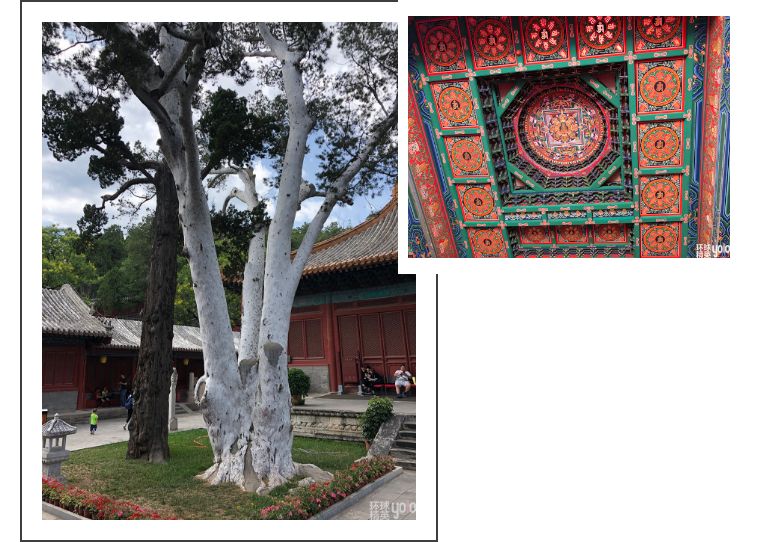

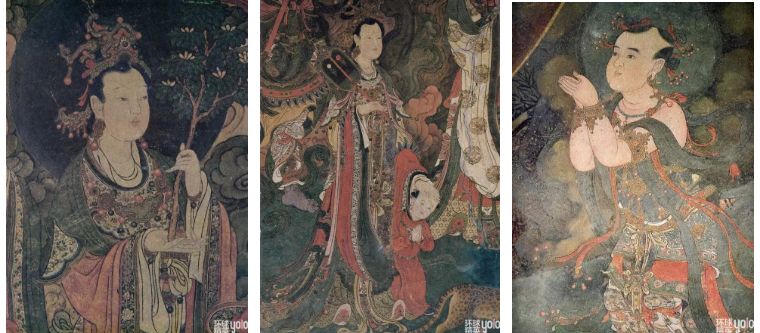

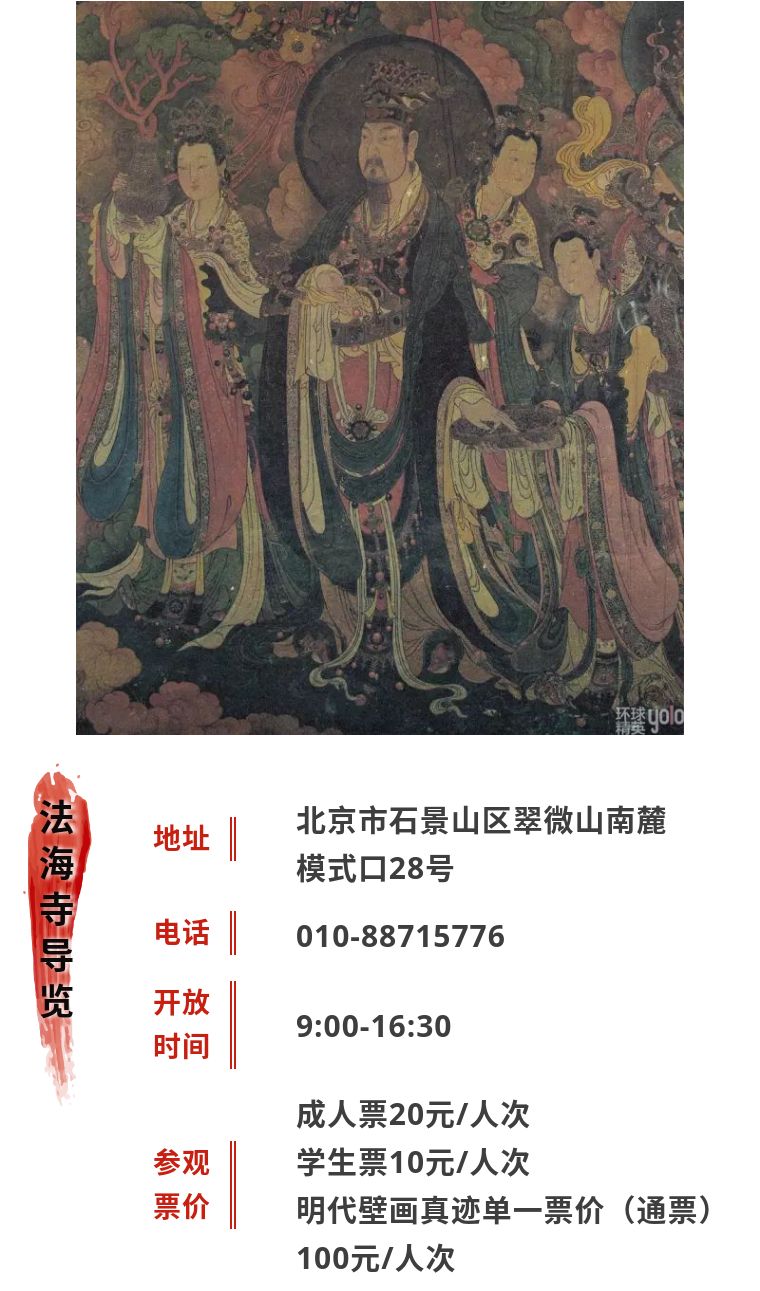

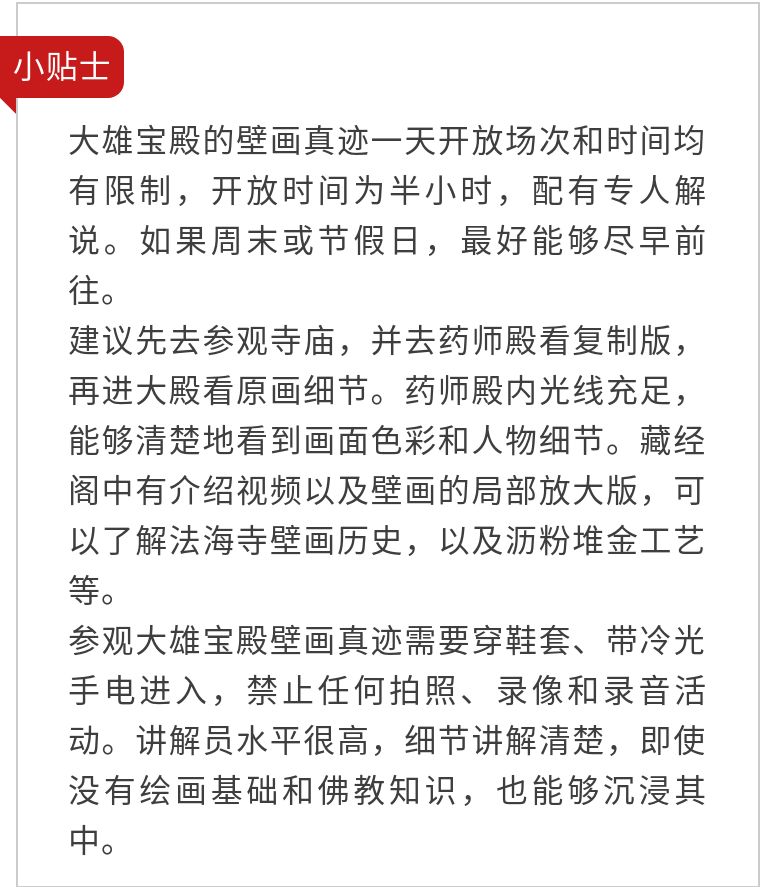

壁画分布在大雄宝殿北墙门的两侧、中佛像座龛背后和十八罗汉身后两面山墙上,壁面积达236.7平方米。由《水月观音图》《文殊菩萨图》《普贤菩萨图》《帝释梵天礼佛护法图》《佛众赴会图》《祥云图》等组成。人物形象真实美好,生意盎然,和谐明快,组成了一幅幅或清新明净、或庄严肃穆的佛国仙境画面。其绘制技术精细完美,且融汇了我国历代壁画的多种技法。其刻画各类人物的形象神态、服饰衣冠,描绘多种动物的立卧姿态、肢体毛发,无不精细入微,惟妙惟肖。

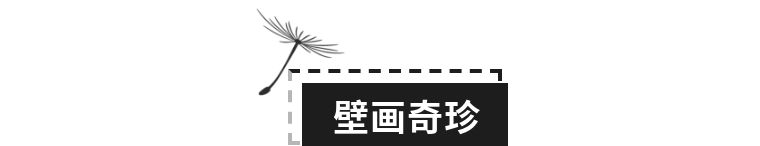

水月观音

佛龛背后绘的是观音、文殊和普贤三尊菩萨以及他们的脊属和坐骑。其中以中间的《水月观音》画得最为传神和出色,被宗教、美术界誉为观世音菩萨造像之最。她宽肩袒胸、肩披轻纱,薄似蝉翼,胸饰璎珞,表情温和安详,屈左膝盘左而坐。宝冠项圈、璎珞花饰样样精制。一袭薄纱从肩头披下,披纱的图案是六菱花瓣,每一花瓣竟然都是由48根比发丝还细的金线组成,沥粉堆金,闪闪发光,细如蛛丝,薄如蝉翼;水月观音的面部近一平方尺,层层晕染之下,观音的皮肤显得粉嫩滋润,白里透红,给人以清新明净、和蔼祥瑞、出世超凡之感。壁画左下部是善财童子,右下角绘有观音坐骑金毛犼,左上部绘有一只鹦鹉,右上部绘有韦陀护法神,巧妙安排成对称平衡布局;壁画运用宝冠、璎珞、天衣、纱幔、宝光等诸多佛教经典元素美化造像。

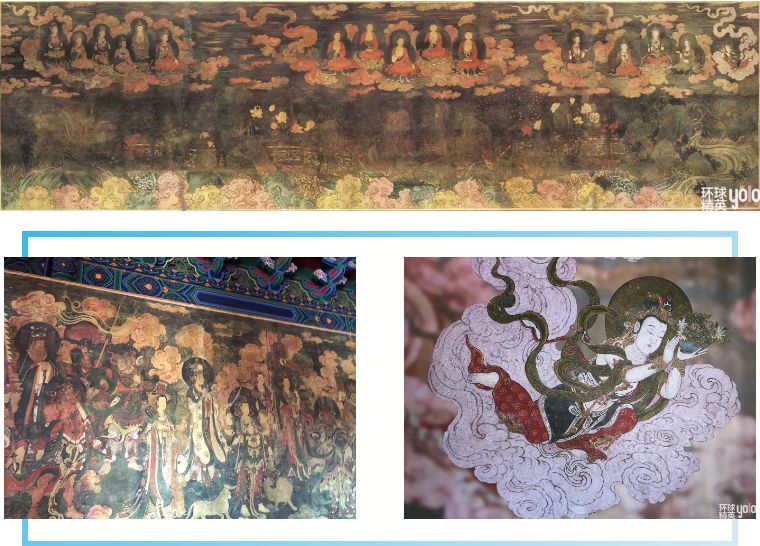

文殊菩萨

《文殊菩萨图》左下侧绘有坐骑青狮和训狮人。训狮人身披甲胄,佩戴鱼形宝刀,鳞甲闪闪,凸出画面。右下侧绘有一位信士,也有说法是古印度的月盖长者,右手持杖,左手遮荫,满面苍须,随风飘动。《普贤菩萨》图左下绘有六牙白象,右下同样绘有一位信士,被称为最胜老人,与文殊菩萨右下侧的信士相互呼应。

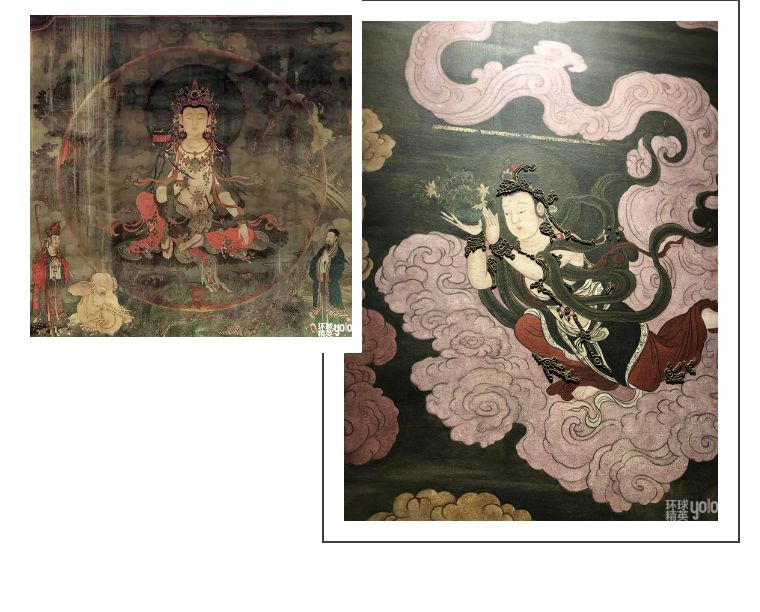

《佛众赴会图》位于大殿东西山墙两壁,共两铺,高3.2米,长22米,面积70.4平方米。壁画内容为佛祖讲经说法,佛众菩萨赴会参禅的场景。两幅壁画除了细节和人物上不一样,构图上基本一样,都是大致分成两个部分,祥云以上为天界,以下为人间。天界有飞天、四菩萨、五方佛、六观音,很自然的三无成组,两幅壁画共32位佛众诸神。均端坐于莲座之上,面相端庄,衣褶流利。由缭绕的祥云将他们相互联系,又相互分割。人间则绘有花草树木和山石溪流。

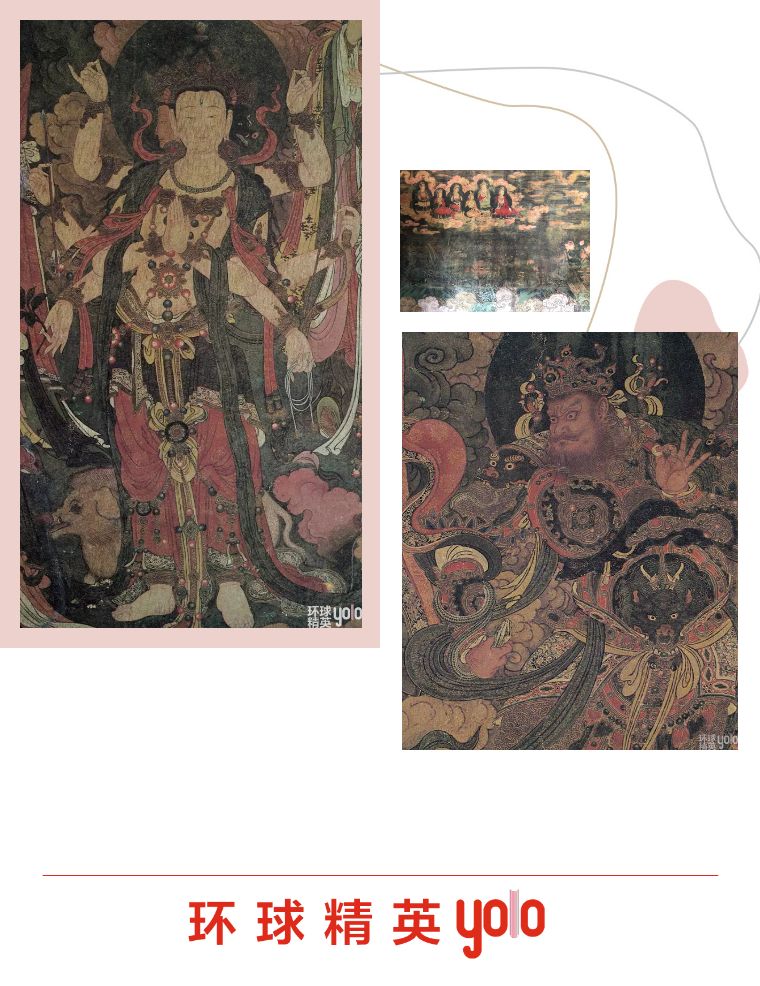

《帝释梵天礼佛护法图》位于大殿内后壁两侧,共两铺,高3.2米,长14米,面积44.8平方米,采用的是长卷式水平方向构图。主要内容是以帝释天和大梵天为首的二十诸天礼佛护法的行进队伍,绘有二十诸天及侍从共36位人物,人物姿态各异,神情不一,而且服饰华丽,仪态美好,线条流畅,色泽艳丽。壁画中所绘制的二十诸天模式,完全保留了原来的密宗体系,具有典型的唐代传统,但是在绘法上,又具有明显的时代风格,创造和表现了明代人物的气质与内涵,使人物与动物塑造突破了僵硬的传统表现模式。

壁画大处气势磅礴,小处精致入微。要是目力足够好,你可以看到哪怕一平方厘米的地方,都层层叠叠地布满花纹——或许是菩萨衣袂上的团花卷草,或许是天王盔甲上的带扣,也或许是动物的毛发,细密有致,蓬松柔软。可以说法海寺壁画“没有一处废笔”,足以“媲美敦煌”。

法海寺壁画除了精工重彩,还采用了特别的技法,叫做沥粉堆金。被“沥粉”的线条带有一定的厚度和立体感,显得更加鲜活饱满;堆金,自然更加辉煌灿烂。这些作品完成之时,西方恰好正经历文艺复兴。与当时欧洲的代表性壁画相比,法海寺壁画毫不逊色。不同于西方绘画通过进一步描绘人体的肌肉组织,来丰富总体艺术感受,法海寺壁画仅通过极其简单的几根线条,不仅把手的丰满、优美姿态勾画出来,而且让人感到有活气和立体感。

百年时光须臾而过,明清交替,江山易主,法海寺和法海寺壁画便一直再无人欣赏。清廷入主中原之后,大肆修葺并恢复了不少明朝寺院,但法海寺始终没有进入清当朝者的法眼。

陆波老师在《北京的隐秘角落》中曾经考证推断过法海寺在清代的境况,“根据乾隆中期《日下旧闻考》记载的情况分析,法海寺没有被清朝官方考察过,没有被皇帝亲访过,甚至艺术爱好者乾隆皇帝也没有听闻如此瑰宝,也就不可能有朝廷出面的任何复建与修缮。

可以肯定的是,清朝廷根本不了解寺内的壁画情况,所有的皇帝均未得见。《日下旧闻考》只将法海寺作为一座普通的前朝寺院简单记录了一下遗留物品,包括三通明碑、二通石幢,对大殿内部的佛像、罗汉雕塑只字未提,壁画部分更是无从谈起。”

“帝都好,风景旧曾谙”,京城有诸多的古迹名胜,远在西郊模式口的法海寺似乎越来越难被人发现,多多少少有着“无可奈何花落去”的无奈。直到20世纪30年代,两位来自欧洲的女性让法海寺名扬四海。

1933年,24岁的德国女摄影家赫达·莫里逊来到中国,她刚来到北平就拍摄了法海寺,她说:“西山最有意思的寺庙是法海寺,这是一座不大而颇具景致的的寺庙,它以保存完好的明代壁画而受人关注,壁画在大殿的墙上,永远位于阴暗处,处于非常好的保存状态,要描绘它须将屋瓦挪开,才有一个好光线。”赫达·莫里逊靠一台照相机、一辆自行车和一颗捕捉东方艺术敏锐的心,不仅记录下当时中国的社会景象,也为我们留下了法海寺86年前的真实模样。

1937年,英国女记者安吉拉·莱瑟姆拍摄并写下了《发现法海寺》,“……在石头祭坛上,坐着3个上了漆的塑像,每个塑像后面都有一个绘制了图案的屏风。接着,我们发现殿内四壁都布满了壁画!我们兴奋地打开了该寺庙的其他门,利用一面镜子把阳光折射进了殿堂内部。令人惊奇的画面顿时展现在我们的眼前。我敢说自己从未见过任何其他绘画能具有那么崇高和迷人的风格……”

新中国成立之初,中央公安纵队某连驻扎在法海寺殿堂内,该连的一个战士洗完衣服,就直接在大殿北壁上钉了几个钉子,拉绳晾衣服。没想到这几个小小的钉子,却牵动了多位大师级的名人。中央美院教授叶浅予和徐悲鸿参观时发现了这个问题,担心壁画再有闪失,立即上报文化部。

时任中央文化部文物局局长郑振铎非常重视这一反映,致函北京市人民政府,请设法保护法海寺文物。后北京市政府对法海寺文物提出:“不得稍有损害。”钉钉子的士兵被批评教育,钉眼被修复。不久,驻军撤出法海寺。

之后的法海寺还曾用作北京九中的男生宿舍,学校非常重视文物保护,不准学生随意进入大殿。为了保护壁画,特意用荆条编制成护板放在壁画前面,避免壁画受损。时任北京市市长的彭真和全国人大代表的郭沫若到翠微山附近的工地视察、慰问,就顺便去法海寺转转。

看了大雄宝殿里的壁画,郭沫若认为,这是与敦煌石窟、芮城永乐宫壁画一样宝贵的艺术珍品,应该妥善保护,并向国家相关部门提出了保护法海寺壁画的意见,受到有关部门的高度重视。1957年10月,北京市人民政府公布法海寺为第一批市级重点文物保护单位。1958年,一支古建队进驻法海寺,对法海寺壁画的大殿进行修缮,并安装了避雷设备。

“文革”期间,法海寺壁画也面临巨大的考验,如果不是“拼将性命护丹青”的老校工吴效鲁,我们或许再也看不到这些瑰宝了。

吴效鲁曾在北京琉璃厂古玩店当过学徒,也正是他的这段人生经历,和他对文物的鉴赏力,使他后来为保护法海寺壁画做出了惊人之举。当时九中的“红卫兵”们要进入法海寺“破四旧”,吴效鲁连忙给北京市文物管理处打电话告急,要他们赶紧派人来保护壁画。但此时文物管理处也是泥菩萨过河自身难保,只好叮嘱吴效鲁一定要注意确保文物安全。吴效鲁最终,只好像关公一样,拿了一把大斧子立在殿门口。

吴效鲁尝试着给“小将们”讲壁画的价值和保护文物的意义,但他们根本不听。吴效鲁看他们快要失去耐心,准备砸门冲入大殿,他想着,佛像砸了还可以再造,画毁了就很难恢复了,于是凭借平时与这些“红卫兵”们的良好关系,双方达成了协议,毁塑像,而留壁画,否则就以死相拼。吴效鲁还第一个冲进去和红卫兵一起砸,砸了塑像,封资修就算打倒了,在大殿壁画上众神的注目下,红卫兵们心满意足地走了,这一劫方算度过。

20世纪70年代初,74岁的吴效鲁去世。他没有选择回到河北涞水的家乡祖坟,而是选择葬在了法海寺附近。他去世后,另一位有过军旅生涯的老师邱松岩,受北京九中之托,继续掌管法海寺壁画大殿的钥匙,终使壁画在“文革”中未遭破坏。

法海寺壁画,这块藏于深山的瑰宝,历经600多年的沧桑之后,依然完好地伫立在黑暗的大雄宝殿中,静静等待着能够读懂它的人。

评论