英国浪漫主义诗人约翰·济慈是否真的从坟墓里偷过尸体?如果回看这位19世纪大诗人一些备受推崇的作品,包括他在1819年的春夏季节写成的诗集,我们可能会发现一些令人颇为不安的线索——这位诗人对于坟墓和遗体有着特殊的迷恋——亲自见证死亡的执念也许盖过了他对于尸体的不安情绪。济慈几乎在诗中隐晦地承认了自己对于某种黑暗、危险、不安东西的痴迷。

诗歌爱好者们或多或少的知晓,济慈对于死亡的概念有着特殊而强烈的情感。于他而言,死亡是一种心向往之的灵魂状态。济慈在诗歌中常常透露出对于死亡的迷恋之情。他在《夜莺颂》中曾明确地承认,“多少次”,他“几乎爱上了静谧的死亡”,他对夜莺轻轻吟唱,“在如此多的沉思之韵中呼唤她轻柔的名”。 “而现在,”济慈还在诗中写道,“死更是多么富丽,/在午夜里溘然魂离人间。”

除此之外,济慈还在诗中反复提及葬礼无可比拟的重要性(坟墓、墓地和随葬品经常出现在他的诗里),人们通常认为这是济慈25岁不幸早逝的辛酸先见之明。济慈在23岁罹患肺结核时写就了《希腊古瓮颂》,如此说来,我们或许可以理解为什么这首欢快的抒情诗的主题却围绕着一个破旧的骨灰盒展开。两年后的1821年2月,济慈死于痛苦的肺结核及其并发症。

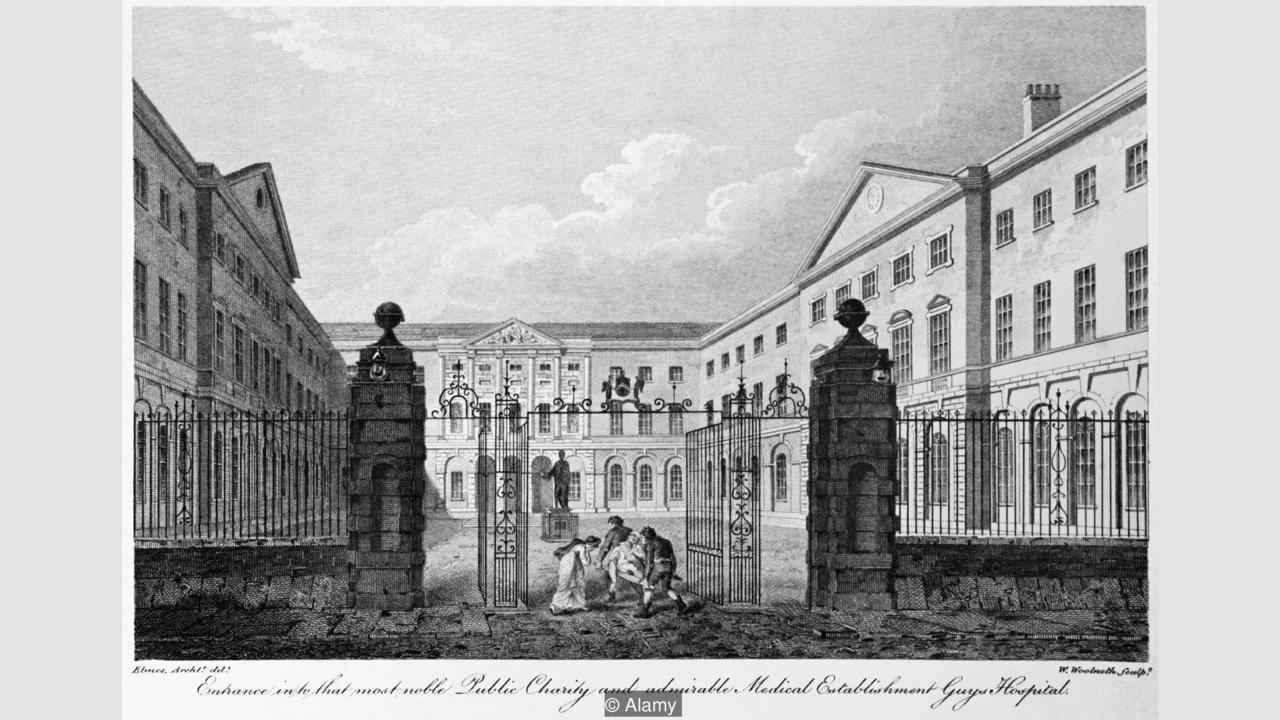

但是,如果说济慈对于死亡的病态迷恋和对于坟墓的特殊执着并不是(或者说不仅仅是)对于自身死亡将至的先见之明,而是他偷偷挖掘墓地的亲身体验呢?如果说在深夜里,济慈秘密非法地干着为医学院寻找新鲜尸体的勾当呢?就在1815年10月,济慈在伦敦盖伊医院(Guy's Hospital)注册成为一名学徒,不久后便晋升为助理外科医生。这将如何改变我们对济慈、他的生活以及他非凡的文学遗产的看法呢?

外科医生

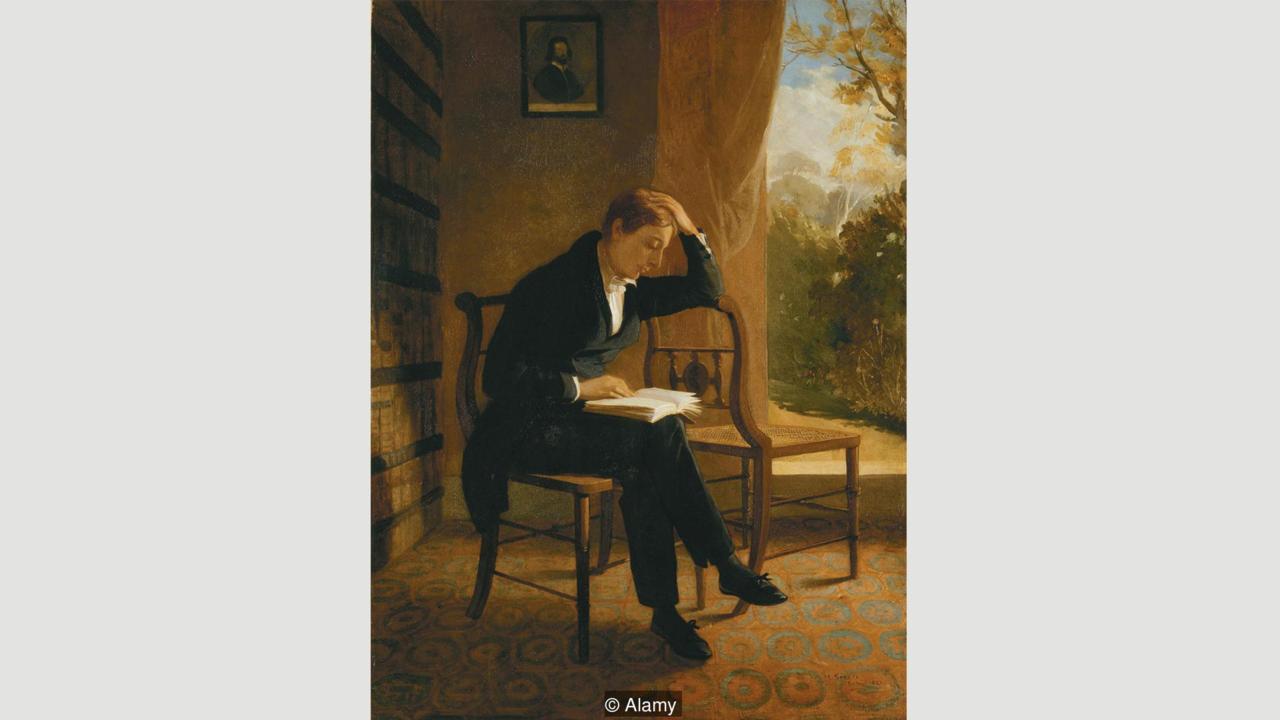

1795年万圣节前夕,约翰·济慈出生于伦敦的摩尔门(Moorgate),他是家中老大,下面还有两个弟弟和一个妹妹。济慈在伦敦北部的一所学校接受了7年的正规教育,在校期间,这位未来的大诗人显示出了对于文艺复兴早期时期诗歌的兴趣。1810年,济慈被送去当外科医生、药剂师(现代药剂师的雏形)托马斯·哈蒙德(Thomas Hammond)的学徒,同年,济慈的母亲死于“肺痨”——当时对于肺结核的称呼。肺结核,当时所谓的“家族遗传病”,在1818年和1841年分别夺走了济慈的弟弟汤姆和乔治的生命。在跟着哈蒙德学习5年后,济慈考入伦敦大学国王学院(King's College London),成为盖伊医院的医学生,并且很快被提拔为颇有地位的“裹伤员”(类似于今天的实习医生)——在经验丰富的外科医生的指导下接受训练,能够进入手术室协助手术。

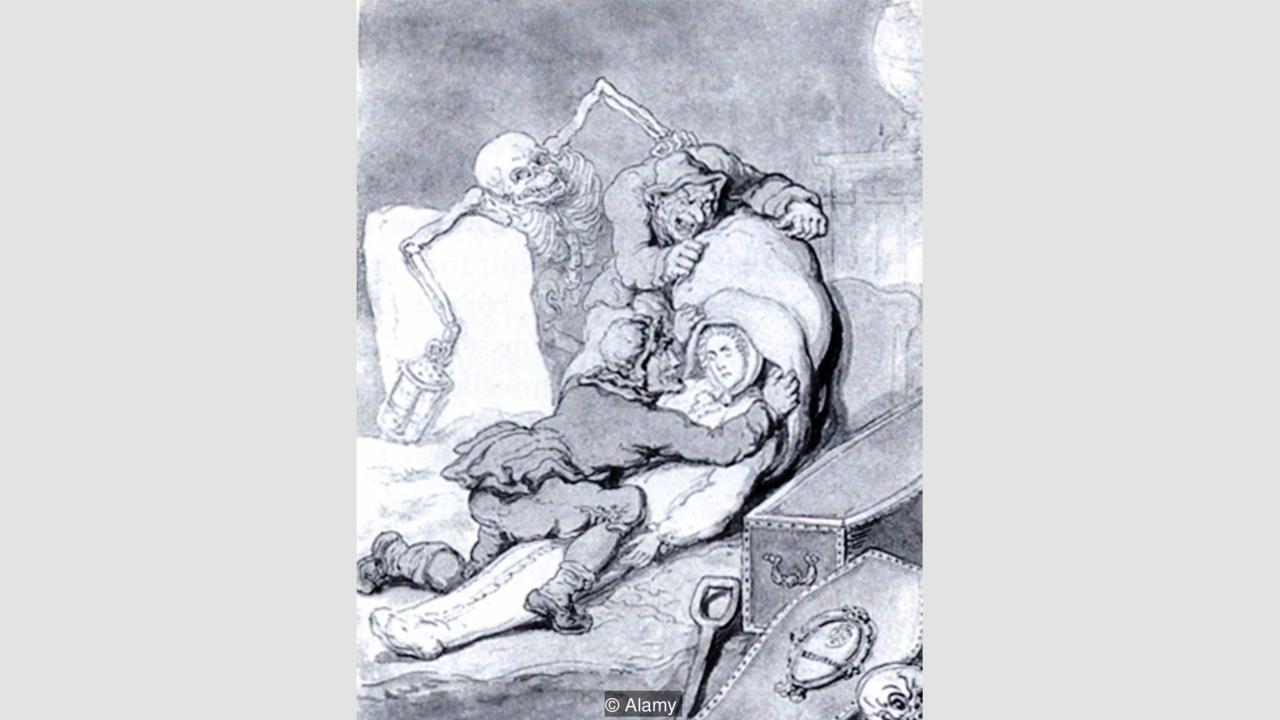

当时,似乎所有人都觉得,济慈理所应当发展在医院的前途和事业。但恰恰就是这一时期,济慈的职业生涯肯定会接触到——无论是从字面上还是从象征意义上讲——一群令人不齿的人,他们就是潜藏在医学发展阴影之下的、被人鄙夷的偷尸贼。当时的医学院出于培训学生和做实验的目的,经常需要新鲜的尸体,像盖伊医学院的外科医生教师们就需要这些阴森恐怖的“亡者归来”手艺人(他们对于偷尸贼的美称)在葬礼结束的几小时内把尸体挖掘出来,在夜色的掩护下卖给他们。

医学院学生参与协助偷尸贼不法勾当的事情,其实很早就有记录,比如《监禁伽利略与其他有关科学和宗教的神话》(Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion)一书就记述了1319年意大利博洛尼亚市对四名年轻医生提起诉讼,因为后者挖掘和解剖了一名被处决罪犯的尸体。毫无疑问,在济慈的时代,外科医生和偷尸贼之间即使没有同志情谊,也有一种亲密无间的关系。英国著名的外科医生和医学作家、诗人济慈的同代人约翰·弗林特·索思(John Flint South)就在他的回忆录(Memorials of John Flint South)中写道,如果偷尸贼陷入“法律困境”——被当场抓获偷尸行径,“医学院的老师们会尽力帮助他们……免于警察的审问,”如果有必要的话,“会把他们保释出来”。

所以我们有理由认为,济慈在医学院学习的年代,医学的发展比起早期需要更多的尸体供应,以满足类似盖伊医院和毗邻的圣托马斯医院(济慈通常在下午协助手术的医院)的教学和实验需要。在1816年,济慈被提拔为裹伤员之后,J. B. 弗兰克的学术论文《掘墓偷尸——一个特殊的医学问题》(Body snatching: a grave medical problem)中记述了当时的伯勒帮(The Borough Gang,伦敦最臭名昭著的偷尸团伙之一,由盖伊医院的前护工本·克劳奇资助),就曾罢工拒绝为圣托马斯医院提供尸体,意图把每具尸体价格再提高两个金币。

弃医从文

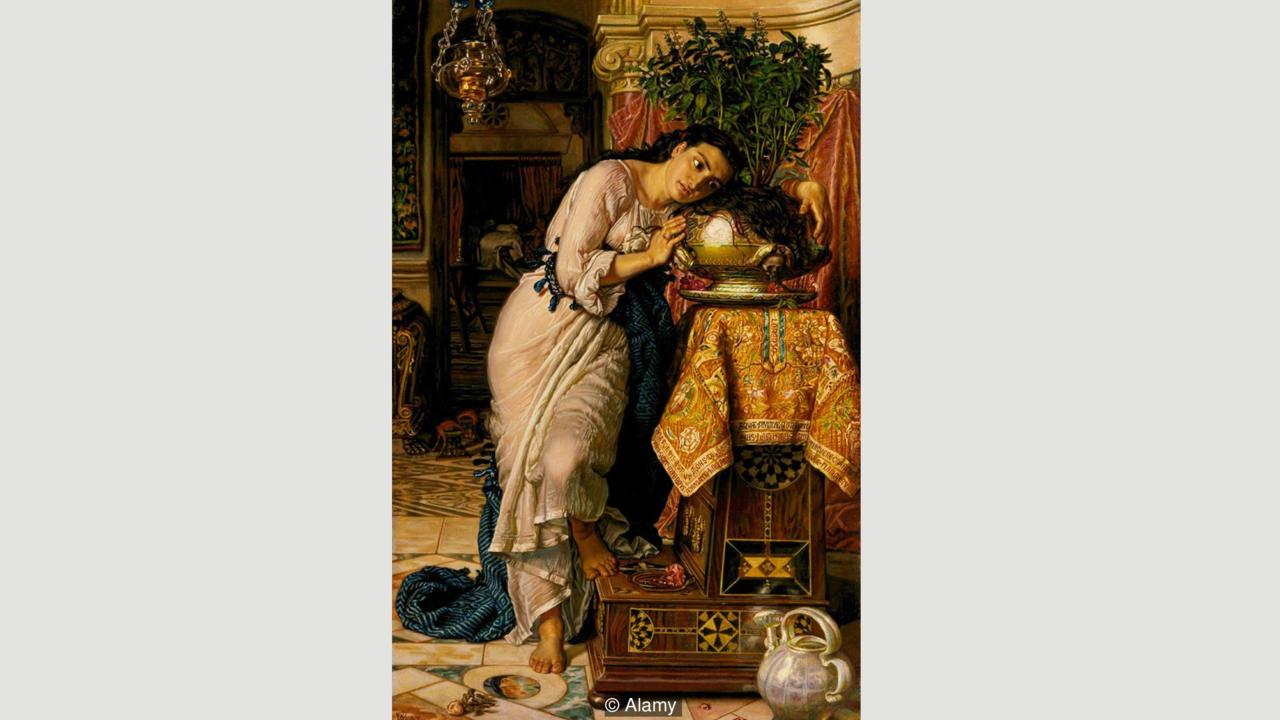

也有猜测认为,包括济慈在内的外科医生和医学院学生曾决定自己动手搞来尸体,不过这充其量也只是猜测。但无可争议的是,在济慈接下来几年里创作的《伊莎贝拉》(改编自14世纪意大利诗人薄伽丘的小说《十日谈》中一则故事)中,的确出现了对于坟墓阴森可怕却跃然纸上的描述和想象。

《伊莎贝拉》讲述了一名年轻女子的故事,她不顾家人的反对,爱上了哥哥手下的仆人洛伦索。伊莎贝拉的两个哥哥对俩人的爱情十分愤怒,于是他们偷偷将洛伦索杀害,埋葬在树林里。不久后,伊莎贝拉找到了洛伦索的尸体,并把尸体挖了出来。悲伤之情使得伊莎贝拉精神错乱,她把洛伦索的头颅栽种进一罐罗勒的泥土里,这罐子被她终日像恋人一样拥着。在描述伊莎贝拉寻找洛伦索尸体被丢弃的地方时,济慈平白地在诗中感叹“为什么尽是这阴森的描述?为什么这支笔把墓门说个不完?”:

谁不曾徘徊在青青的坟场,

让自己的精灵,像一只小鼹鼠,

穿过泥土的地层,坚硬的沙石,

去窥视脑壳、尸衣、棺中的枯骨?

(查良铮 译)

诗中“谁不曾”这个奇怪的问题,让济慈的心思从泥土摸索到尸体腐烂的坟墓里,他试图把这种冲动和行为正常化,而在常人看来,这种冲动和行为肯定是不正常的。他到底想说服谁呢?直到下一节诗,伊莎贝拉才真正开始挖掘(“拿起小刀往地下掘……掘得比守财奴还更心切”),但其实在这之前,济慈已经带着我们深入洛伦索坟墓里“泥土的地层,坚硬的沙石”。

济慈诗中阴森的描述和可怕的想象,很有可能与他在盖伊医院和圣托马斯医院与偷尸贼混在一起进行非法勾当的经历相交织,济慈把这些经历隐晦怪诞地藏在“棺中的枯骨”之下。从表面上看,“窥视”(stole原意偷盗,译诗中有文学化的意译——译注)和死人的“尸衣”单独来看似乎都没什么特别的。但是如果把这些词与“葬礼”联系起来变成“窥视葬礼”(funeral stole),就变得相当不自然了。毕竟,“窥视葬礼”恰恰是偷尸贼干的勾当。突然之间,济慈不仅把读者的想象带到坟墓中,还把盗贼带到了葬礼旁。

就在1816年,伯勒帮对圣托马斯医学院发起了威胁,他们持刀闯入解剖室威胁学生和教职员工。同年,济慈通过了一场艰难的资格考试,他的许多同龄人,包括他的室友,都未能通过这次考试。同年7月,济慈获得了药剂师资格证。但到了年底12月,济慈便放弃了从医之路,专心于写作诗歌,这一转变在他的职业生涯中似乎特别奇怪且出人意料。

在周围许多人看来,济慈弃医从文的决定是难以解释的愚蠢行为,因为他作为学徒时乐善好施,帮助了很多贫困的朋友,却也因此欠下了不少的债。也许的确是诗歌的浪漫影响了济慈的选择,但还是让人忍不住想知道是否还有别的什么东西促使他下定决心放弃了长久坚持的学医之路——“与其说是/追求所爱的东西”,也许就像济慈的朋友,另一位浪漫主义诗人威廉·华兹华斯所写的,“更象是/逃避所怕的东西”——那些济慈看到的、出土的、触碰的东西。

在弃医从文的两年半后,济慈开始着手写作英雄史诗《海伯利安的陨落》,这首诗开篇就以一种奇怪的调侃口吻告诉读者,他们即将读到的作品,要么是一位才华横溢的诗人的想象,要么是一个疯子的喃喃自语。他还承诺说,只有在他死后真相才能揭露。但正是这奇怪的声明,让这首诗特别的引人注目,难以忘怀:

那意欲重诵的梦,

是属于诗人还是狂信者,

当这温热的书写之手入了坟茔,便会揭晓。

(郭运波 译)

在这首诗中,济慈把自身的存在精简为涂写的肢体(“书写之手”),但是这仍然“温热”的手与“坟茔”的同在让人不寒而栗,不禁使人联想到鬼鬼祟祟的掘墓盗尸者。而“重诵”这一感叹萦绕在“坟茔”之上,又加剧了这种令人不安的感觉。灵车(hearse)是将将尸体运送到坟墓的交通工具,而“重诵”(rehearse)却恰恰是偷尸贼们温暖的双手在冰冷的墓穴中干的勾当(根据词源字典的解释,“rehearse”来自于古法语,是由“re,重复”加上“hercier,耙子”组成的,在13世纪被引入英语,意思是重复、背诵或再说一遍,到了16世纪也被用来指练习戏剧。而“hearse” 来自同一词源,13世纪时英国人借用古法语创造了“hers”一词,描述一种类似于耙子用来在棺材上放置蜡烛和装饰品的工具。到了17世纪,“hearse”主要指运送棺材的灵车——译注)。很显然,这首诗字里行间似乎诉说着比表面韵律更多的东西,似乎在文字的表面之下,有什么东西在急切地搅扰着:仿佛有一个秘密在等待揭开。

大概在济慈开始创作(并最终放弃))《海伯利安的陨落》的同一时期,他还创作了另一首很大程度上是活人对于死亡空间深入探索和想象的诗。这首诗便是《怠惰颂》,济慈在1819年春夏季节所写的著名颂歌之一。

《怠惰颂》一诗围绕着三个不停来来往往的身影(分别是爱、野心与诗情的化身——译注)展开:诗人将其比作“他们走过,宛如大理石瓮上的人物/当他们转过去,另一半轮廓显现”。济慈对于这三个人物来往的描述方式非常有趣,当看到三人不停地出现又消失,他感到特别惊讶,济慈写道:“初遇时的身影重返/于我而言恍如陌生。”好像他丝毫不知三人的来往。但如果济慈真的站在一个旋转的瓮前的话,由于瓮面的曲率,随着凸面的旋转,他理所应当地会看到这些人从侧面转回来。唯一能让济慈惊讶的解释就是,他想象的视野其实是在瓮内的凹面上,那么如此一来,每次大理石瓮旋转的时候,三人都是在背后慢慢靠近他的。

1819年4月,据《约翰·济慈信件选集》(Letters of John Keats)中济慈自己的记述,就在他创作《怠惰颂》时,曾到伦敦莱斯特广场参观了一项有趣的视觉景观展览。展览作品是一幅特殊的包裹状圆柱形绘画,内容关于挪威群岛冰冷的海岸。这幅画的创作者亨利·阿斯顿·巴克(Henry Aston Barker)将这幅颇受欢迎的奇怪画作称之为《全景图》(Panorama)。1793年,巴克的父亲罗伯特(他创造了“全景”这个词)发明了这个装置,这一装置可以让参观者站在一幅旋转画的中间欣赏画作,这与济慈在《怠惰颂》中对人物运动的描述几乎完全一致。然而,在济慈的《怠惰颂》中,隐含的意思并不是说被一幅画作包围,而是说他置身在一个骨灰瓮中,而与他与相伴的是被火化的灰白色骨灰遗骸。所以只有当读者完全理解这首诗的叙述者,将自己置身于骨灰瓮中那耸人听闻的含义时,才能更好的理解和欣赏济慈对于这三者的渴望与追求:

他们第三次从我面前经过,过往时,

每人都把脸转向我停留须臾,

然后慢慢隐去,我切望能张翅……

(何功杰 译)

又一次,济慈又一次在诗中追寻死亡,直至一个可以寂静安息的地方,想象着与他们灵魂交融,但这一次,济慈走得如此之远,他描绘了一种飞蛾扑火般的自我献祭:“我切望能张翅燃烧,追寻他们。”

尘归尘,土归土

1821年2月23日,约翰·济慈病逝于意大利罗马,他本来想要借由那里温和的气候休养身体,以缓解自己迅速恶化的病情。如今,我们已无法准确知晓济慈在什么时候、怀着什么样的目的写下了最后这首诗,但可以读出来,在那令人不寒而栗的诗意想象中,直到最后,他还是在试图描绘生死相交的场景:

这只活生生的手,现在还温热

还能紧握,假如一旦冷却,

在寂静的坟墓里,它还会经常出没

在你的岁月里,使你夜梦寒颤,

以至你也希望自己的心血流干

让生命在我红色血管里重新流动,

你也会感到心安——瞧这双手——

我向你伸出。

(何功杰 译)

这几行诗似乎在想象中预演了诗人逝去之后又怪异地复活,“这只活生生的手……在寂静的坟墓里”仿佛有着神奇的魔力。不管这一想象,是不是因为与偷尸者伸向地下的双手而产生的纠葛,他都渴望“感到心安”。只是这一切都深埋在历史的尘埃中,对于今天的我们来说似乎很难得知真相。但作为对济慈不朽诗篇的崇敬者,我们能做的最好的事情就是以其主张的“美即是真,真即是美”,还他以真相。

注:关于本篇译文中济慈诗歌的中文译文,除了标注译者的诗篇外,文章中的译诗为了行文表意对中文译本进行了一定修改与原创。

(翻译:张海宁)

来源:BBC

评论