记者 |

王梦梦已经在同一个路口徘徊十分钟了。

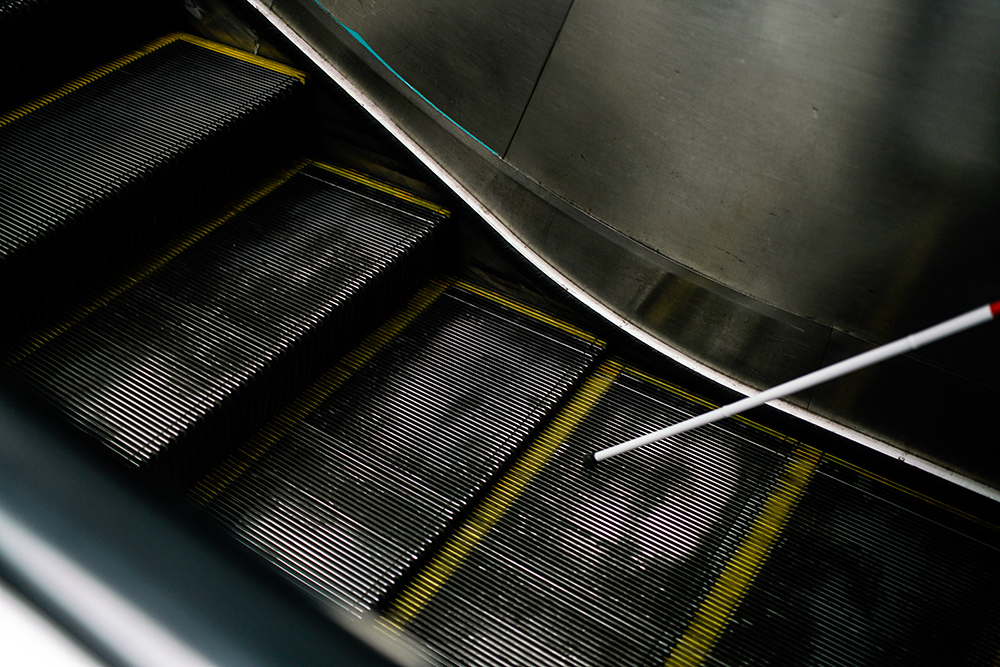

在这十分钟之内,她身旁路过了十三个人,只是没人看得懂她不停挥动的右手是什么意思。偶尔有人瞥见了她左手紧握的盲杖,但那还不足以让他们像第十四个路人——那个外卖员一样,骑着摩托与她擦身而过,又折返回来问她是不是需要什么帮助。

得知了公交站的位置,最终,王梦梦并没有接受外卖员的好意,让他载着她去往两百米外的公交车站。她对外卖员的男性身份有所顾虑。同时,她想自己试试看。

这已经是金盲杖视障大学生预科班训练营的倒数第二天了。这一天,16名营员在志愿者的陪同之下独自由中国盲文图书馆作为起始点,寻找各种办法去往随机被指派的终点。这样的独立出行对于他们其中的很多人来说,曾经是不可能完成的任务——它惊险而充满不安:被障碍物拦住去路的盲道、没有提示音的红绿灯、错综复杂的楼梯、逆行的车辆……当然还有车水马龙之中,人们的窃窃私语声。

独木桥

王梦梦在即将到来的九月会进入北京某所普通高校就读研究生的计划,直接促成了她来参加此次金盲杖视障大学生预科班训练营的经历。训练营中的16名营员是从46位报名的学生中选取的,他们来自全国各地,年龄从接近成年到25岁,有三分之一参加的是普通高考,剩下的三分之二则是针对高校中的特殊教育学院参加了“单考单招”。后者,对于视障学生来说,可选择的主要是按摩、音乐和心理等专业。

此次训练营的目的,就是试图通过提供盲校较为缺乏的独立出行训练、一些基础课程(电脑读屏软件使用、性知识科普、与学长或营员的交流等)和营外的体验活动,为这些视障年轻人做好展开大学生活的准备,尤其是对于即将进入普通高校的学生。同时,以这些与现实联系较为紧密的课程为载体,训练营试图帮助视障年轻人脱离惯性,重新建立自我认同感和信心。

在2014年以前,视障学生参加普通高考还不能享受“合理便利”——他们可以报考,尤其是对于并非全盲、视力条件允许的低视力学生来说。但他们并不能像2015年之后的那样,可以使用盲文试卷和大字卷,使用助视器,同时获得考试时间的延长。但即使拥有了可以保证视障群体(尤其是全盲)进行普通高考的一整套流程,通过盲文参加普通高考的考生仍是寥寥无几。据声波残障服务中心负责人、金盲杖项目发起人杨青风介绍,2015至2018年的每一年,视障学生用盲文试卷参加普通高考的不超过10人。

这其中有多方原因。中国盲人协会主席李庆忠向界面影像介绍,这其中涉及到视障教育的问题。“一方面视障学生的基础教育水平还需要提升,能够达到高考水平的人数比例还是偏低的。另一个方面就是很多孩子还是考虑到后续就业的问题,大部分人会选择比如北京联合大学、长春大学的特教学院,学的可能还是以按摩专业为主,因为好就业。”

与非视障群体相比,也许从幼儿园的学前教育开始,视障孩子就面临着教育的空白。进入了义务教育阶段,随班就读的融合教育可以让视障孩子在普通学校上学,但也并非所有人都可以坚持下来。和氛围有时并不友善的普通中学相比,盲人学校,像所有视障社群一样,更让他们没有顾忌,因此一些人选择了从普通中学转学到盲校。

但进入盲校意味着进入另一种氛围之中。在杨青风的形容之中,那是一种“循规蹈矩、认真学按摩”的气氛。这毕竟不适合一些想要向其他方向发展的学生,其中就包括中考后选择退学的王梦梦——初中由普校转去盲校,直至初三的下学期,她才意识到在自己生活的地区没有可以参加高考的盲校高中。而老师的那句“你喜欢写作,以后也不会当作家”,对于热爱文学的她来说格外刺耳。

“为什么我不能自由自在呢?”何伟也曾面临着没有高中可以选择的状况,只能来到中专学习按摩。于是他边上着中专,边选择了自考。“按摩这条路本身没有问题。”金盲杖特聘导师王志华这样看待这个问题,“但独木桥也应该有人走。有选择是重要的。”

拿起盲杖

“盲人们一直拥有一个顽固的认识,他们把有眼睛的地方叫做主流社会。”

这是电影《推拿》中的一句旁白。有时,为了在这样的“主流社会”中变得不那么显眼,视障人士会假装他们看得见——问路时只说自己“眼睛不好”,在餐馆里点菜时会随手指一个,甚至在坐火车时,不管路程多长,也从不上厕所,不吃东西。

性格要强只是其中的一个方面,羞耻感却是他们更难摆脱的。亮出自己的盲人“身份”意味着他们必须将自己置于明处,更意味着真正意义上的自我认同。这时,他人的反应往往不可控。热心的人并非少数,但很多时候,视障人士面临的是好奇、不解、怀疑——那种来自身边的不信任,甚至让他们迈上公交车的台阶后,不得不抠出那看起来十分逼真的义眼,向不相信他们的司机证明自己的视障身份。而拿起盲杖,就等同于向全世界宣布“我是视障人士”。这直接导致了很多视障人士倾向于不带盲杖出门,尤其是在某种程度上还拥有一些视力的低视力人群。

对于独立出行十分重要的盲杖,其普及率可能并非人们想象得那样高。对于一些后天失明的人来说,失明后的第一件事也不一定就是开始学习如何独立行走,而是躲在家里。对未知的恐惧感,曾让后天失明的孙佳文在失明之后的半年内没有离开家门一步。借着一次定向行走工作坊的机会,她才第一次走出去。对于她来说,拿起盲杖是困难的。“用盲杖出行,即使可以出行,但他/她(视障人士)还是会受伤的。”

孙佳文所说的“受伤”,除了皮肉之痛,有时还包括那些耳边传来的窃窃私语。非视障人所不能理解的是,有些视障人士看上去些许僵硬的动作,是因为他们不常走动;他们举起手,除了是在求助,也有可能是出于恐惧的下意识动作。那条看得见的人一望便知的笔直马路,在他们脚下,是心里嘀咕“怎么还没走完”的惊心旅途,因为害怕被车撞到,只得紧张地加快脚步。

大部分盲校都提供定向行走课程,但很少有机会让学生们真正走出校园。人手的不足,也无法提供像这次金盲杖训练营中这样志愿者与营员一对一、或一对二的训练模式。“必须让他独立地去磕磕碰碰才行。”在李庆忠看来,常见的集体式培训很难达到这样的效果。除此之外,还有一些原因让独立出行困难重重,这其中包括不愿让别人看到自己有“这样一个孩子”的家长,不够友好的无障碍环境,还有以上提到的来自社会的压力等。

有没有必要非得独立出行?为什么偏要拿起盲杖?在杨青风看来,这更像是某种精神象征。“因为不依附于人生活,而得到不依附于人的精神和思想。”即使有人带着出门,也并不意味着不独立,因为“没有耽误自己的灵魂想去的地方”。目前,他没有发现有比独立出行更好的方式去激发这一点。甚至独立出行已经成为他在声波残障服务中心招收工作人员的一条标准。

“普通年轻人有的生活,我们都该有”

由一个“脱敏环节”的游戏作为开场,名为“青春不迷盲”的性知识课堂开始——每人说一个带动物或数字的成语,紧接着在前面加上”今天洞房花烛夜……”。这门课的特聘讲师蔡聪的用意,是让在场的所有人思考,为什么前面加了这样一句话,气氛一下子就变得不同了。

与蔡聪和杨青风曾经经历的少年时代不同,在座的视障学员在学校中多多少少都经历过有关性的课程。在这一点上,他们并没有比非视障年轻人们知道的多或知道的少。这其中包括在盲校里小学一年级就接触到的性别区别、性安全知识(包括避孕套的用处),或是普通中学里的安全教育课程中涉及的身体部位、生殖系统的讲解,或是被嘱咐不要早恋的心理课......但不可避免的情况,除了和普通高校中一样跳过某些章节不讲的老师,则是几乎没有人教他们如何恋爱,更别提可以让视障的他们摸一摸避孕套——毕竟对于他们来说,获取性知识基本无法通过视觉信息来实现,因此渠道非常有限。

营员们对于性的理解,与非视障年轻人相比,并没有什么不同:它与很多名词联系在一起,包括性冲动、繁殖、性别歧视、弗洛伊德......然而,当诸多概念(如社会性别、性道德、亲密关系等)与“残障”发生联系,则在很多时候,二者都“被污名化了”——羞耻感之下,视障年轻人对于性知识的需求被忽略了。

由社会中性别不平等的现象做出联想,蔡聪提到保护弱势群体这件事情,在心理层面的由来。“万一这件事落到了我的头上呢?”——每个人总有可能发生意外,因此健全者会产生一种“长远的自我保护”。道德由此产生,同时,通过表彰和谴责被巩固。

很多问题由此被提出:平等是什么样子的?判断自己和别人是否平等的边界又在哪里?很多时候,哪怕视障人士对自己充满信心,还是会遭到质疑。非视障人“说到底你不还是看不见吗”的疑问,似乎蕴含着“看不见是不好的事”这样的潜台词。那么最终,视障究竟是缺陷还是特点?

为期一周的训练营结束了。王梦梦得以换下营服,穿上那件自己喜爱的衣服。那是一件旗袍,有着红色和绿色交替的底色,上面铺满了各种颜色的碎花儿。她穿着它坐上了往西去的火车,准备在开学之前去看一看沙漠。

她说,买衣服的时候,她会听身边人给自己描述面料和颜色。她会由此产生判断,譬如,“红色”在她的想象中是热烈的颜色。王梦梦脑海中的色彩是什么样子?可能我们谁都无从知晓。正如非视障人也许会对视障人群的生活产生好奇,反过来可能也是一样。蔡聪曾在训练营的课堂上给出了答案:“盲人的生活应该是什么样子的?和别人一样的。”

而最终,“别人的生活”应该是什么样的?

*文中部分人名为化名

※ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“乙未光画志”(ID:JMmoment)和界面影像新浪微博

评论(3)