摄影丨蔡星卓 游响响

8月19日,或许每个热爱摄影的人都在用自己的方式纪念摄影术问世180周年。而在银川当代美术馆,一场名为“摄影180年在中国”的展览正拉开序幕。

“摄影180年在中国”展,掀开了摄影成为19世纪以来中国视觉文化最重要的组成部分的新篇章。这是中国摄影发展历程中一个重大进步:几乎全部使用拍摄后不久就制作的原版照片来呈现摄影在中国发展的历程。在过去的两个世纪里,不断发生在中国的社会和经济动荡,损毁了无数的原版照片。因此,中国的博物馆想要收藏一套完整的讲述摄影在中国发展历程的原版照片,是一件很困难的事。

这次展览,是第一次集中地展示自摄影术发明以来,中国摄影史上500余件、数千张著名摄影家的原版原作。同时,此展览将为中国摄影史的梳理和研究提供第一手的原版史料;为国家和民营的博物馆和美术馆收藏中国摄影名作提供参考体系;在中国普及和推广摄影原作的知识和概念,推动摄影收藏在中国的健康发展。

从某一角度来看,“摄影180年的中国”(总策展人:克里斯多夫·菲利普 Christopher Phillips)展示了在欧洲发明的摄影,如何被中国摄影人精心地转化为国家现代化过程中不可或缺的视觉遗产。

展览按时间顺序分为四大板块。

重拾:晚清摄影

(策展人:泰勒·伯内特 Terry Bennett)

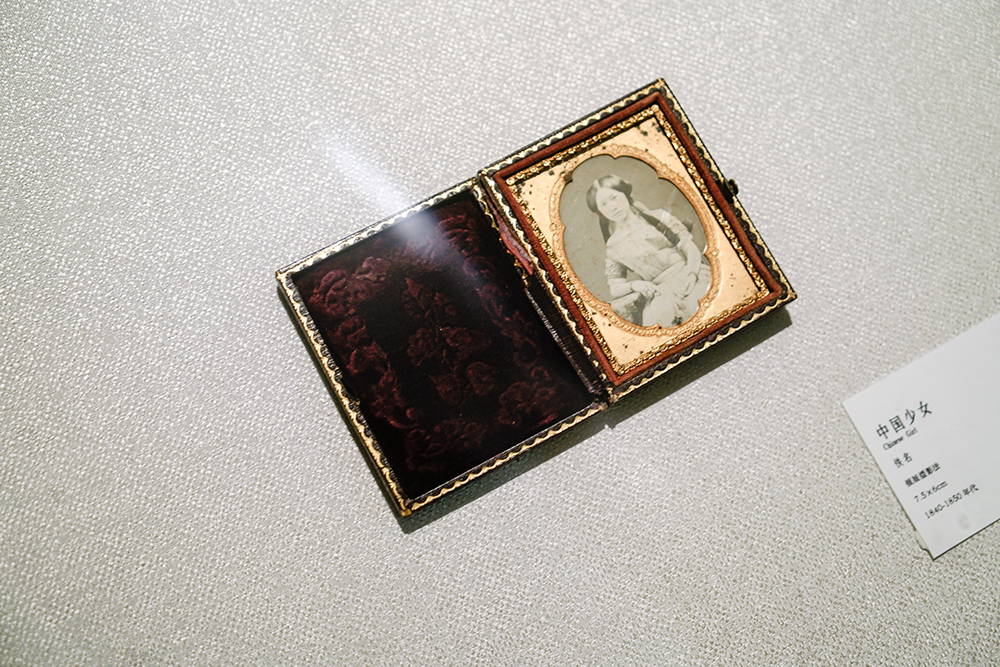

第一部分“重拾:晚清摄影”,为19世纪40年代摄影进入中国至1911年清朝消亡的原版照片。几十位早期摄影师的近200幅原版原作一一陈列。这些留存下来的19世纪原版照片,除了承载了视觉资讯和影像科技的历史外,有不少是优秀的摄影艺术品。而一张老照片能否成为重要的艺术品,取决于是否出自名家名师、以及摄影师的身份,拍摄的动机和目的。

在很长的一段时间,早期中国摄影史的研究进展甚微,裹足不前。究其原因除了内容繁杂宏大,国内史料史实匮乏,缺少研究的动力和财务的支持等诸多因由外,不了解拍摄照片的摄影师是一个重要的原因。

1860年之前,在中国开展摄影活动的主要为外国人。第二次鸦片战争后,摄影术开始向内地扩展。随着1880年后照相机和干板的工业化生产,中国人逐渐成为了摄影业态的主体。

此外,该部分还展出了存世量极为稀少的中国内容的达盖尔法、安布罗法、湿版法、金属版法、凹版法、石板印刷等技法拍摄制作的原版照片,它们揭示着早期摄影作品的呈现方式、承载介质、传播媒介以及发展历程。

民国:摄影艺术的摇篮

(策展人:陈申)

在20世纪初的中国,摄影家的作品已和美术家的作品同时出现在一些刊物上,以出版摄影为主的《世界》画报声称它是“美术画”之刊物。这时的艺术摄影也称为“美术摄影”。1919年“五四”运动前夕,美术摄影逐渐从旧的照相行业中游离出来,以新的面貌出现,各种题材和形式的摄影作品也发展起来。

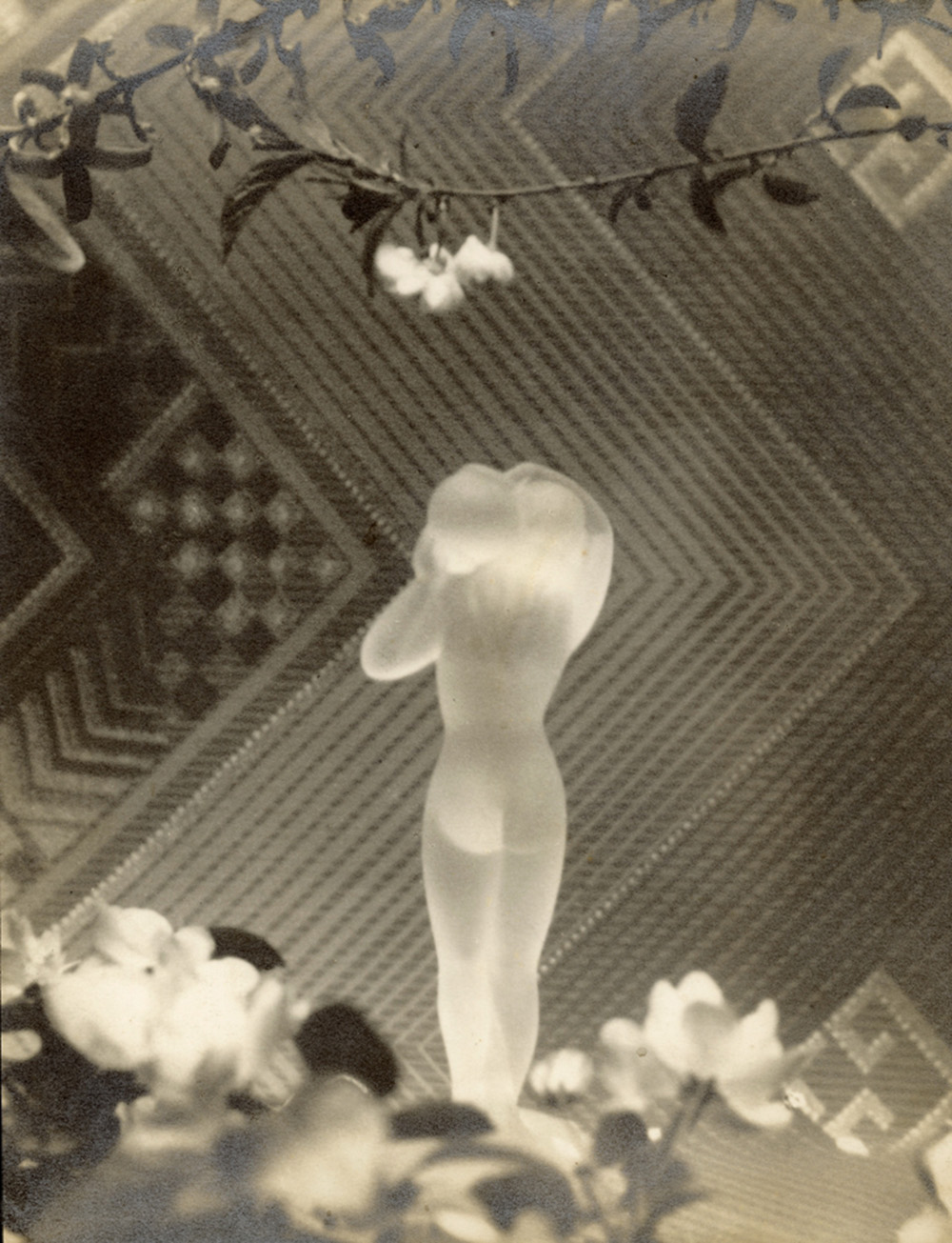

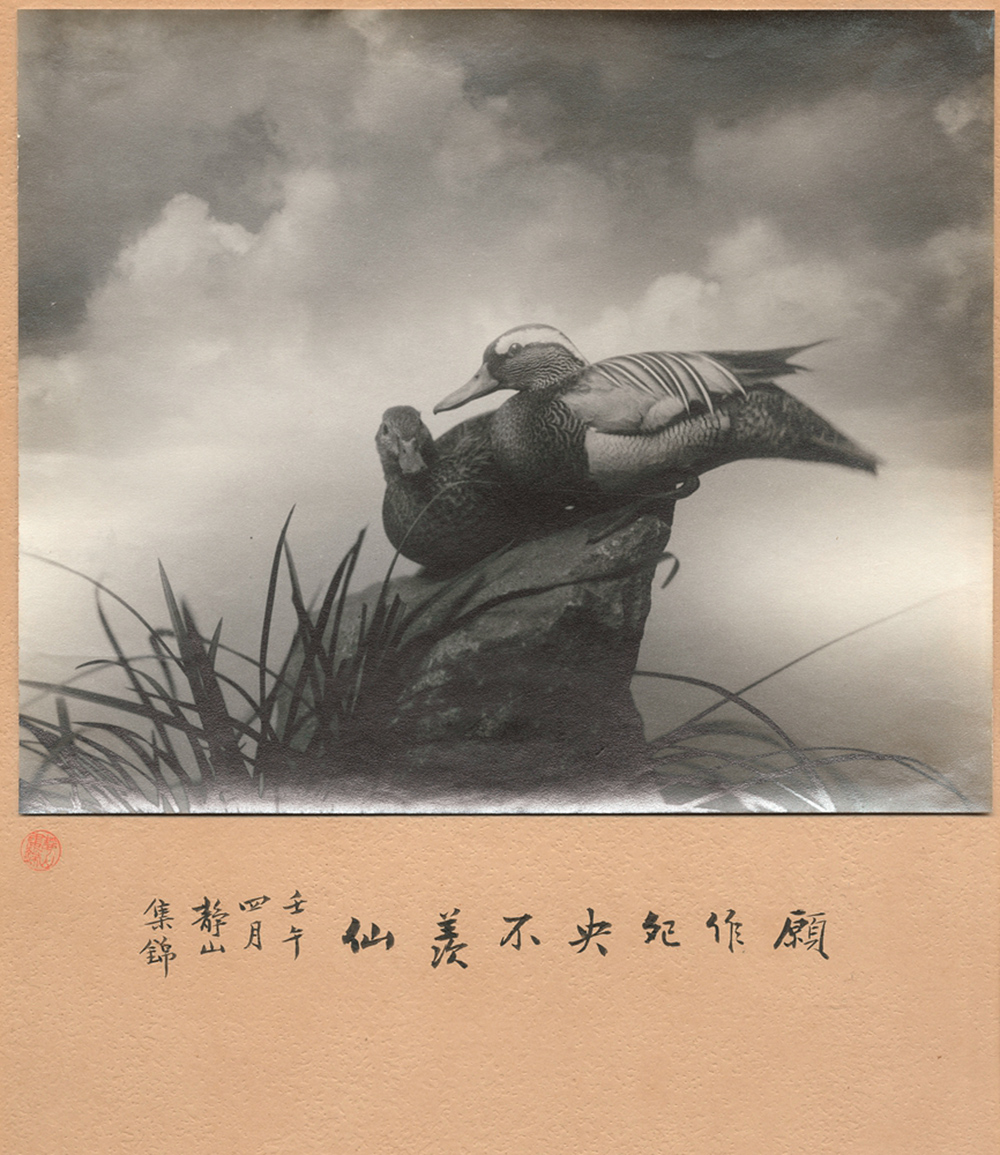

成立于20年代初的“光社”,是“集非职业摄影同志,以交换智知,研究艺术为宗旨”的中国第一个业余摄影家联盟。刘半农、陈万里等一批后成为优秀摄影家的知识分子都加入了摄影者的行列。摄影队伍成份的变化和文化运动的影响,加速了中国摄影艺术发展的进程。新文化运动影响下提出的“美术摄影”,是对名国初期文人摄影总体概念的体现。不少经过文化运动洗礼的文人学者,以他们广博的学养和探索精神,在摄影艺术处女地上披荆斩棘,才有了源自西方的摄影艺术在民国的繁荣和发展。

在摄影表现形式的探索上, 20世纪二、三十年代成为中国现代意义上摄影的转型期,一些文艺界人士的思想倾向和艺术倾向,使摄影从机械复制的时代走向艺术创作的时代,但是多数中国摄影家仍沿袭50年前欧洲(特别是英国)“画意摄影”时代的套路。

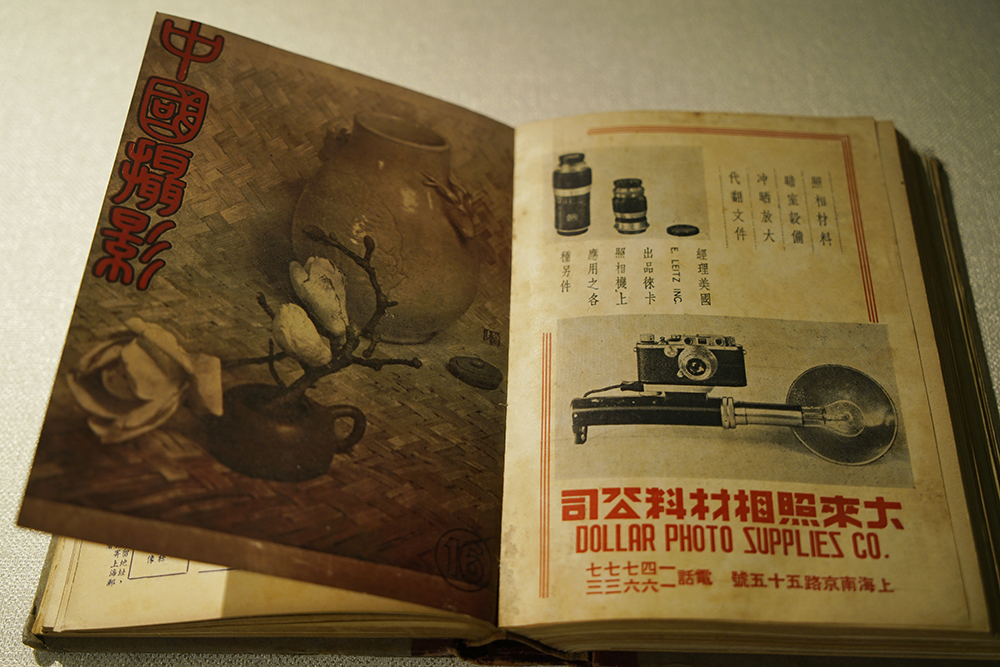

小型相机在中国的大量行销,《实用映相学》、《新编摄影术》等摄影普及读物的出现,以及报刊采用越来越多的摄影图片,涌现出了一批业余摄影家。他们摆脱了早期摄影局限于照相行业的纯商业的色彩,拍摄的题材比前期有了较大的扩展,表现出比较丰富的社会内容,某些作品逐渐呈现出艺术属性。因此,展品中包括了有关的历史文献、包括民国时期的重要摄影出版物及其摄影作品以外的有关实物。

该展览板块又分为四个部分。

1. 晨光

该节展示一批光社社员原作。“光社”前身是1923年“艺术写真研究会”,诞生于北京大学的摄影家联盟,它表明了业余摄影家艺术联盟在20世纪初已经在中国出现,具有里程碑式意义。

2. 聚散

该节展示了一批出现在1927-1937年的民国时期重要摄影师原作。20世纪20年代到30年代,是中国摄影艺术发展历史上第一个繁荣期,北京光社和上海华社(中华摄影学社)以及黑白影社等摄影团体如雨后春笋般涌现出来。这里聚集着从事摄影创作和研究的高层知识分子,形成了影响深远的南北方摄影家艺术群体。这些摄影团体除举办展览外,还编辑出版了各种形式的摄影书刊,对摄影艺术和理论的研究也十分重视。此时,出版业也开始发展,一些职业或业余摄影者开始翻译、编译刊物,涌现出许多秉有传世的作品。如陈万里、刘半农、郎静山、张印泉、胡伯翔、舒新城、吴中行、蔡俊三、陈传霖等艺术家,他们的摄影创作实践对后来中国摄影艺术的发展影响深远。

3. 普世

该节展出了一批1912-1949年的照相馆人像、风光画片。摄影术自传入中国至“五四”运动时期已历七十多年的发展,摄影一直被视为民间“匠艺”,难登艺术的殿堂,虽然偶尔也会出现知识分子的介入,但是早已沦为为“生计”考虑下的养家糊口职业。早期照相业的摄影师,作品题材深受社会环境的束缚。

4. 本原

该节展出了一批著名摄影家,如方大曾、吴印咸等,在1937年前拍摄的原版作品。 在20世纪早期,西方摄影已经从画意、唯美的表现主义时代阴影走了出来,摄影再现了纪录和关注社会的强大功能。纪实类的作品随着西方的实践引起了中国摄影家的追捧和拥抱。

纪实性影像艺术:从画意到新纪实

(策展人:曾璜)

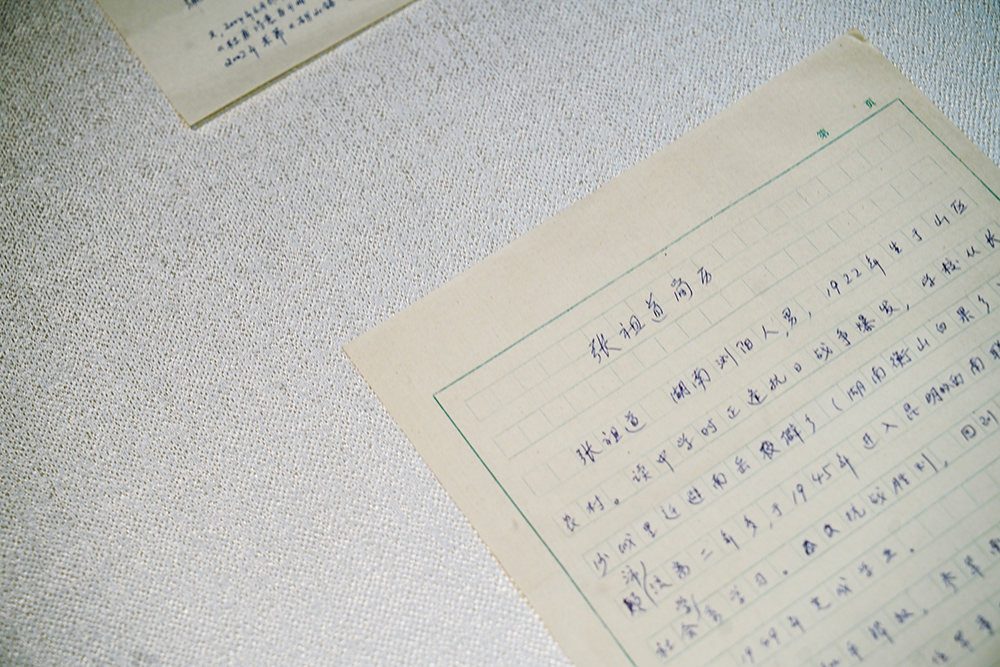

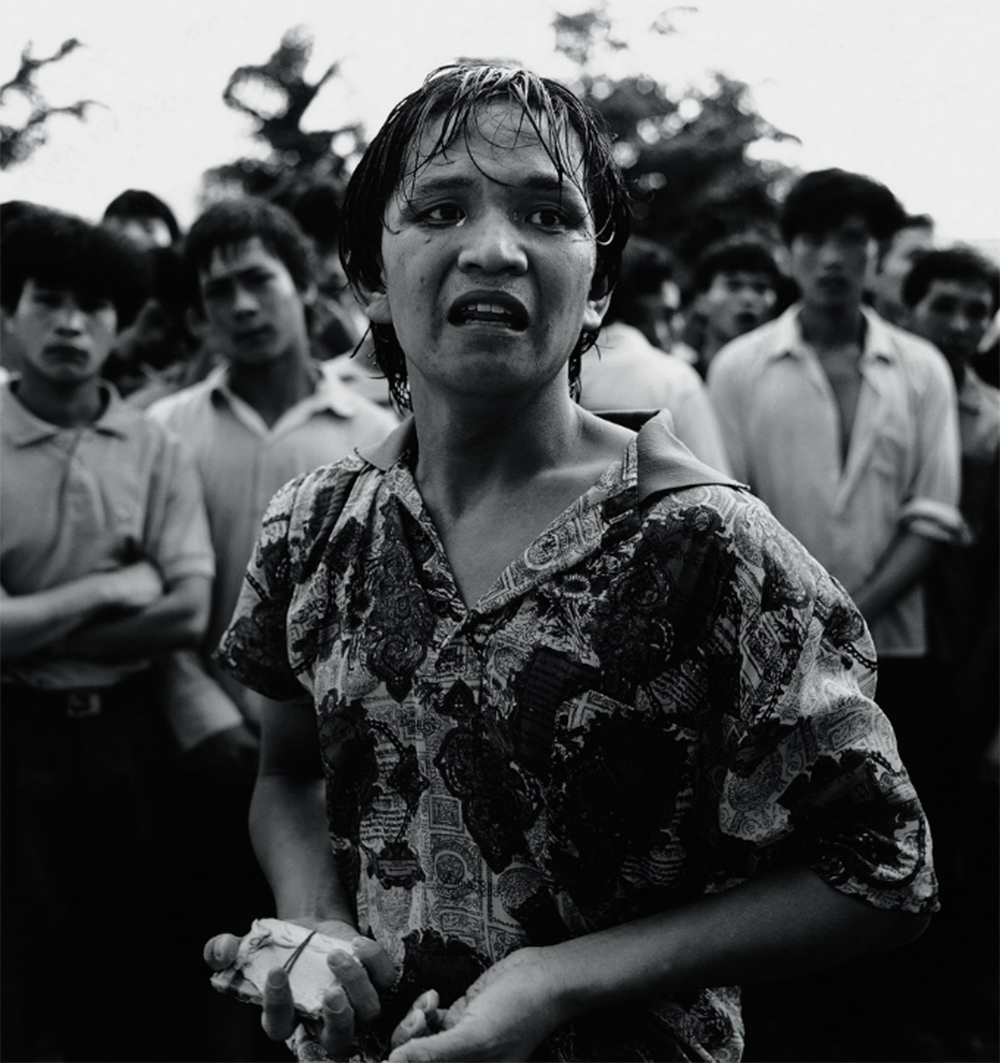

包括有20世纪30年代出现的红色摄影(含宣传摄影)、50年代以来的纪实性摄影作品,90年代出现的新纪实摄影作品,以及多种多样的非主流摄影形态,反映了近百年中国摄影艺术发展的历程。

尽管其中涉及“多种多样的非主流摄影形态”,但策展人曾璜以“50年代以来的纪实性摄影作品”为主体,再上下延伸到“20世纪30年代出现的红色摄影”与“90年代出现的新纪实摄影作品”,为观众研究20世纪下半叶的中国摄影艺术抽出了一条“纪实性摄影”的线索。

从上世纪50年代开始,红色摄影人主导了摄影在中国的发展趋势。在大陆仅留存下官方摄影和商业(照相馆)摄影的形态,这种状况集中体现在1959年出版的《中国》画册。纪实性的摄影形态是这个时代的主要摄影形态。纪实性的摄影作品特指“用纪实性手法创作的”出自著名摄影家的有社会认知度和影响力的影像艺术品。具有视觉艺术是其必要的先决条件,而具有重要的史料价值和政治指向是其重要特性,即使是画意沙龙摄影,也都带有明显的意识形态指向的标签。

1976年文革结束和随之出现的改革开放,给中国带来了一场影像艺术的革命。民间摄影团体采用了现实和象征主义的手法,倡导“不让历史留下空白”,策略地直接或间接地消解对抗传统摄影地霸权,关注现实揭露阴暗,打破了摄影长期以来仅作为意识形态工具地格局。

其次,他们强调艺术家身份地个性与观念的自主表达,启动了中国影像艺术品创作的新时代,让摄影这个20世纪最重要的艺术形态在中国得以觉醒。其中一些作品超越了简单的影像记录和视觉资讯传播的层面,具有艺术摄影特性的同时,还具有摄影史的意义和价值。这批纪实性的影像艺术品构建起了世纪之交摄影艺术的主体,并展现出新纪实摄影和报道摄影当代艺术化的趋势。

当代摄影:新理念

(策展人:王春辰)

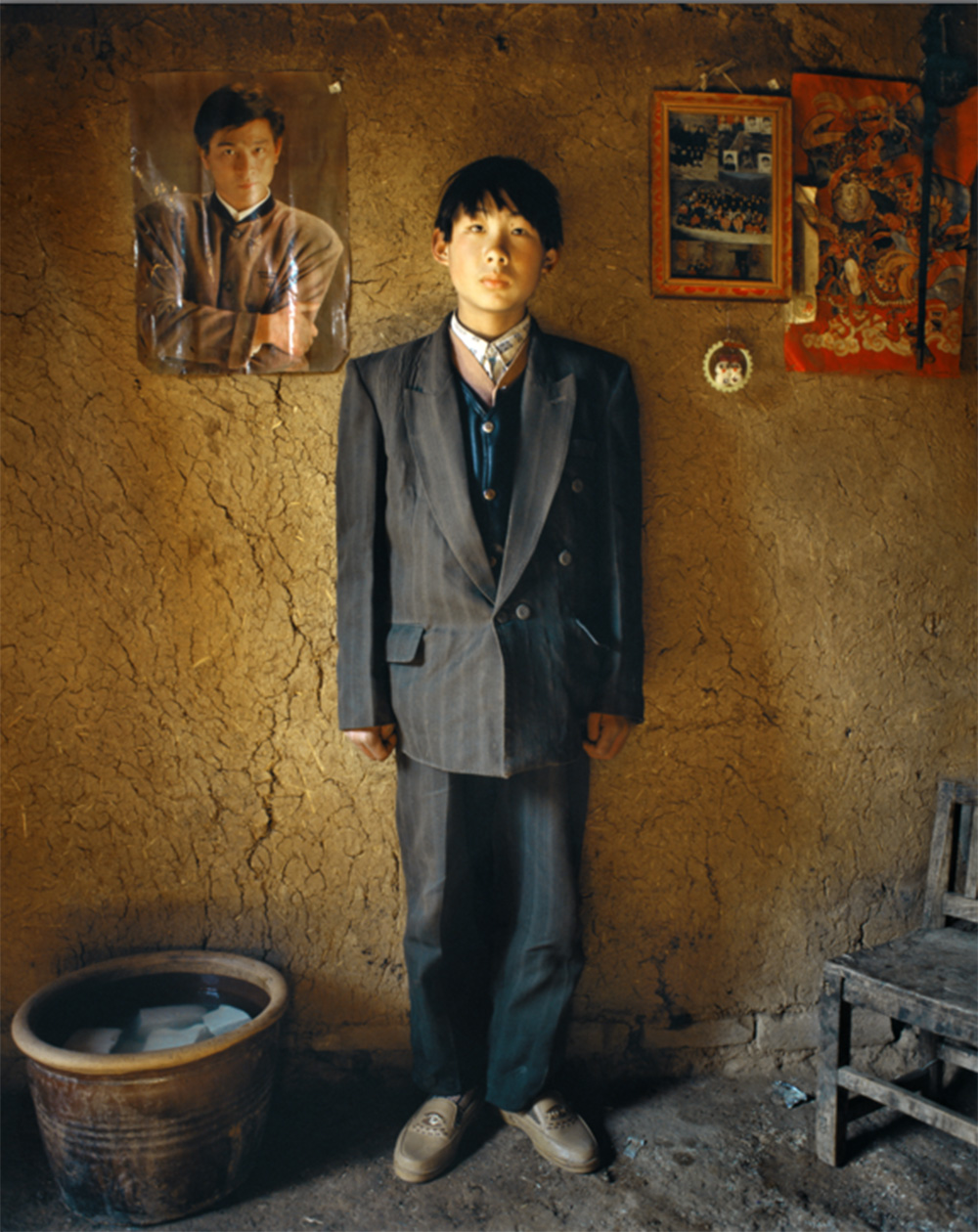

摄影从发明到经过一百多年的发展,有了非常巨大的变化。这种变化不仅表现在摄影技术、摄影器材、摄影打印的完善、进步、提高,以致发明出现数字化摄影等等,更重要的是关于摄影的认知和理解得到了拓展和拓宽。

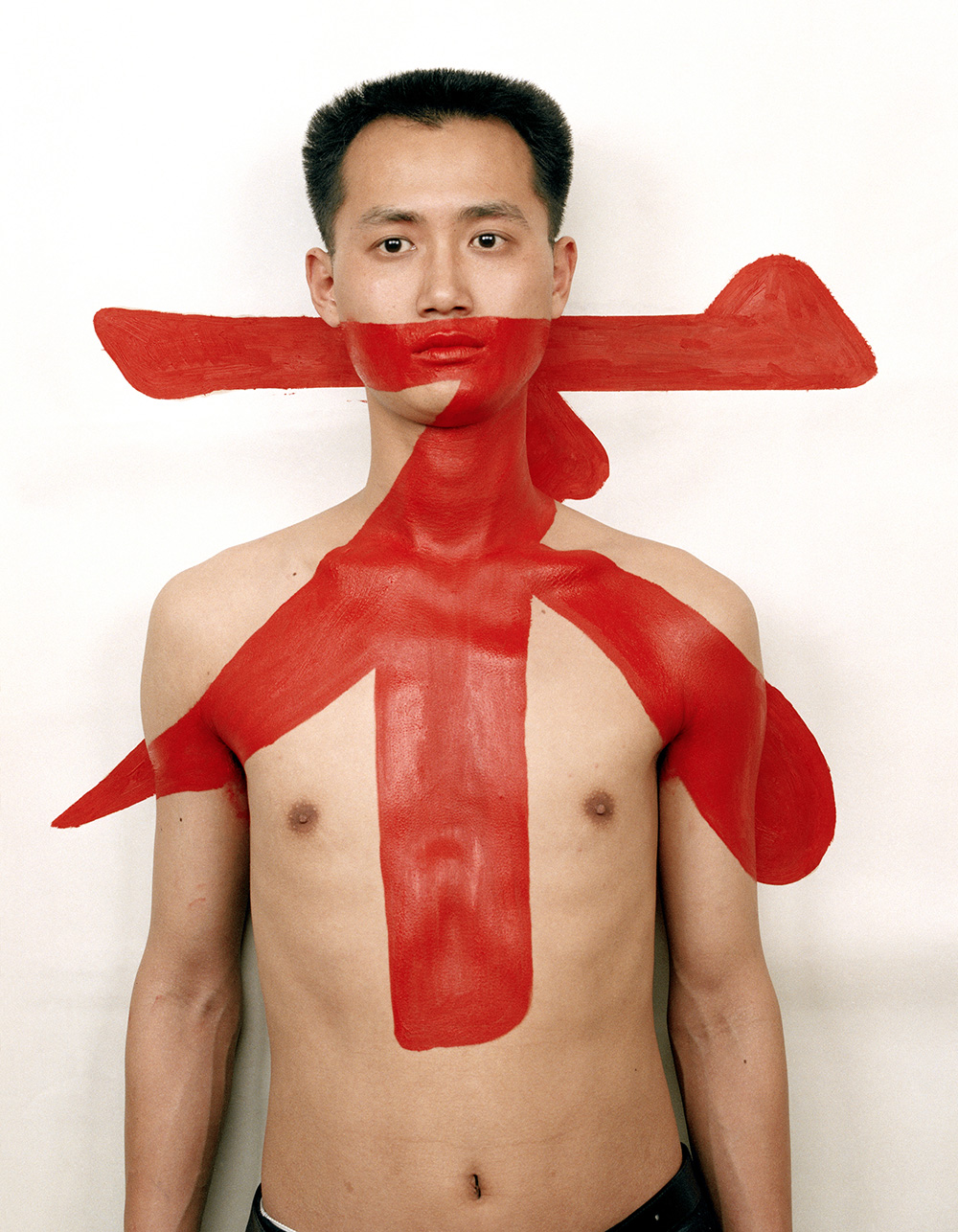

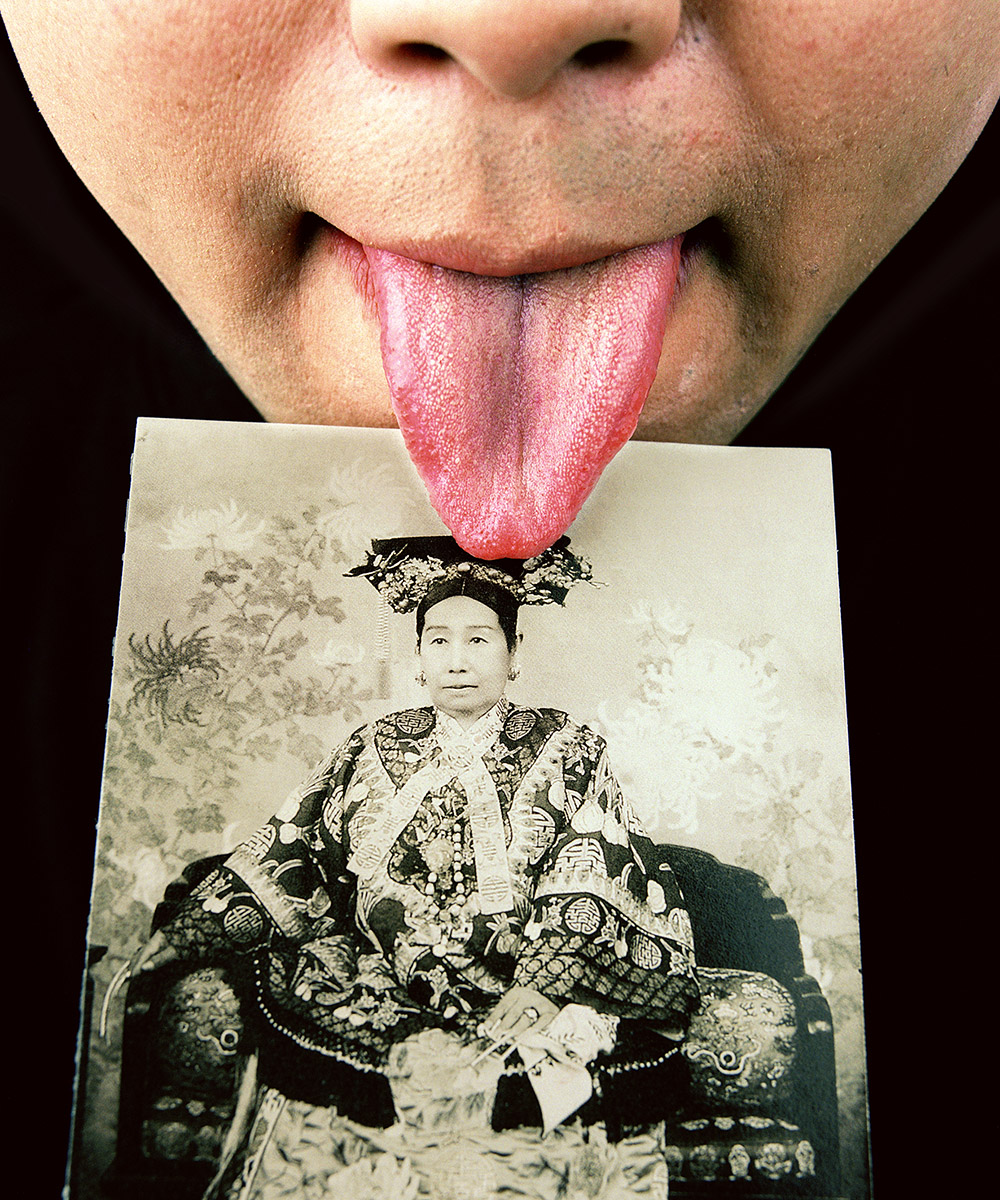

摄影不再是简单地复制客观的世界镜像,也不再仅仅是记录时事、真实事件、图像采集,而是转而成为艺术表达的媒介手段。它由此所呈现的视觉图像并非其本身所示,而是借由此图像传递了不同的内涵和观念,甚至有艺术家借由摄影手段及其图像来表达更强烈的姿态和含义。这也是当代摄影的图像语言不同于传统或经典的摄影的地方,这种摄影打破了摄影图像的表象符号含义,而是将图像的能指与所指进行了分离,所指游离开了能指,进入到自由引申的境地。

当代摄影打破了图像的再现论,打破了图像的客观论。这不仅是摄影作为媒介的扩大,也是艺术史的容量的增大。有了这个新的当代观念摄影之后,当代艺术的丰富性就因此无与伦比,由于摄影媒介的技术化、快捷、灵活、自由,它成为今天的艺术的主流媒介之一,21世纪的艺术史必然有它浓重的一笔。

当代摄影的特点主要有行为摄影、主题摆拍摄影、景观观念摄影、数字化观念摄影、纪实观念摄影等。这些语言修辞打破了视觉直观性,解构了图像的物理属性,它的识读和诠释必然是以主体的强力介入为主。其图像意义的生成是开放的系统,任何读者都可以置身其中而表述独立的洞见。当代摄影的特质是图像再生,它对艺术的创造大有裨益,因此而获得了当代艺术的普遍接纳。

中国的艺术家在过去的三十多年里对摄影的当代性有了充分的学习、研究,并以他们的智慧运用了这个媒介的当代特性,因此创作了具有世界性意义的作品,既是摄影在中国180年的新发展和延续,也是对世界艺术史的贡献。我们通过展览可以充分地证明摄影的发明与发展是文化现代性的体现,故而激发着今人继续地丰富着摄影的创造力。

*文中所有作品图片由银川当代美术馆提供

※ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“乙未光画志”(ID:JMmoment)和界面影像新浪微博

评论(0)