一定先把这三件事提前说明清楚。

❶ 你即将读到的是MH17相关的报道。这架马航客机去年七月在乌克兰东部靠近与俄罗斯的边境地带一处葵花地里坠毁。当地是政府军和叛乱分子交火的地带,更多的背景信息在此不赘述。

❷ 报道的内容真实、详细,是目前为止关于MH17被击落事件比较有可读性的文章。但是,出于媒体从业者的偏见,也是它出现在这里的更重要的原因——衷心推荐你到原网站(《悉尼先驱晨报》官网,点击阅读原文即可进入)上阅读——用一种更加多媒体的方式。这则报道同时运用了视频、图片、文字素材,让读者对环境、背景有更深入的解读。我知道这并不是独创的报道方式,但是相比国内一些刚刚尝试这种手段的新手们来说,他们的成就非常值得借鉴。

❸ 这里提供的是下面的翻译版本。我一直坚持的观点是“翻译即写作”,尽管我在其他地方粗略看过了内容,却不太满意。有一天下午,我请正在出版社担任编辑的潘爱娟重新翻译了这篇文章。实际上,正是她向我推荐了这则报道。我本来想继续推荐她手中的译作,但她希望从这次合作中获得的附加权益是告诉各位,她目前还是单身。

Planting hope

来源 | Sydney Morning Herald

翻译 | 潘爱娟

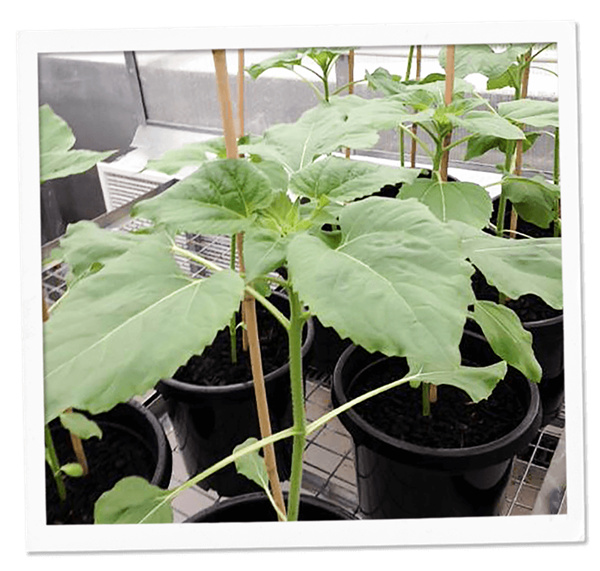

在 MH17 的残骸和一场战争中间,费尔法克斯传媒集团记者 Paul McGeough 和摄影师 Kate Geraghty 决定为受害者的亲人和朋友们提供一件纪念物。现在,他们带回来的礼物——向日葵种子(飞机坠毁在向日葵地里)发芽长大了。

-------

好吧,Nicola,少来这一套了。

我们上一次在工作中和堪培拉方面作对还是在阿富汗的时候,澳大利亚外交部和国防部的官员们精心又坚决地策划了一系列行动,让我们无法进入乌鲁兹甘省(Oruzgan)进行独立采访,在失败后又将澳大利亚国防部的士兵来逮捕我们。

现在,这个自称 Nicola Hinder 的女人又出人意外地给我发短信。

那是2014年的圣诞周,我身处 Carrickmacross 的严寒中,那是位于华盛顿以西的拉帕汉诺克山谷(Rappahannock Valley)里的一个小农场,每当世界变得太过嘈杂或者暴戾时,我们就会撤回到那里。Hinder 当时身在多拉河,那儿靠近新南威尔士海岸的麦加利湖(Lake Macquarie),当她的手机上跳出来的一条新闻牵引她的注意力时,她当时正在河边的木板路上甩出一根鱼线。

正如 Hinder 所说,她打破了自己的圣诞梦幻曲,也搅扰我的圣诞遐思,是因为当她读到我们计划将来自饱受战乱的东乌克兰的 MH17 坠毁地的向日葵种子分发给38位澳大利亚遇难者的亲友时,“警铃大作”。

被我们视为人道主义的举措,在她看来却是对澳大利亚严苛的检疫保护制度的可怕挑战。

我们——摄影师 Kate Geraghty 和我——此前一直在盲目地摸索,直到那时也是如此。在对愚蠢的乌克兰分裂战争、以及2014年6月17日摧毁了马航波音777飞机、令人心悸的导弹袭击持续近一个月的报道接近尾声时,我们决定,如果澳大利亚遇难者们的亲友无法抵达坠机现场,我们有义务为他们带去一份纪念物。

一开始,我们考虑的是一小份土壤,可以装在小盒子里。但最后我们还是选择了种子——它们更为轻便小巧,施以精心培育的话可以一年年繁衍下去。我们也考虑到,它对人有所帮助,因为向日葵花总是如此欢快。

我们是在战区工作的新闻团队。但是,因为我们不拥有官方身份,似乎我们自己可以有收割种子的自由。但随着时间的流逝,我的想象占据主导,我们开始对这个想法感到不知所措。

“这件事适合政府来干。”我告诉 Geraghty,然后我联系了总理 Tony Abbott 的办公室,大概解释了下我宏伟的计划,那就是让堪培拉方面购买乌克兰当地一位农民的向日葵粽子,将之分配给澳大利亚遇难者的亲友们,甚至也包括代表其他260位遇难者的政府。但是堪培拉方面一直没有给我回复——看到附近田野里出现大型收割机时,我们意识到自己必须加快速度了。

我们在黎明抵达 Rassypnoe,被我们成为“驾驶舱村”的地方,因为那正是 MH17的驾驶舱部分坠地的地方。我们带着一只空行李箱,站在一人多高的向日葵地里——没有任何切割工具,我们很快意识到唯一能将面包盆大小的花盘从细长茎秆上摘下的方法似乎就是掰扭它们的颈部。然后我们开了五个小时的车一路向北,离开冲突地区,飞往基辅。

在首都,当我将种子从花序摇落时,我的酒店房间看上去很快变成了一个谷仓,连味道也是。到第二天凌晨两点时,我的手指发黑,上面都是水疱,但是笨重行李箱里的东西已经紧缩成一捆用酒店洗衣袋紧紧卷成的包袱,每份只有1.5公斤左右。那天早上,Geraghty 飞去澳大利亚,我回到美国的家里。

Thomas Schansman,荷兰人,讲述了失去儿子 Quinn 的痛苦,Quinn在 MH17 空难中丧生。

(此处有视频,这里不做呈现,可点击这里移步原网站)

有几个月的时间,我没有对这些种子进行任何处理。不知道在东乌克兰田野的上空发生的这场大屠杀发生之后,我们应该于何时、以何种方式扰乱对太多人来说难以承受的悲伤,遇难的人是曾经和他们如此亲密的父母、叔婶、同族兄妹和朋友们。

圣诞周似乎是个合适的时机。这会是坠机后诸多亲人和朋友第一次聚会的时候,而人们定会痛苦地感受到遇难者的缺席。

我写了一篇文章,邀请需要这些种子、会将之种在花园里并视之为对痛失之人的再生纪念物的人们和我联系。那就是 Hinder 在多拉河边的木栈道上读到的文章。“我为澳大利亚农业部工作,”她在12月27日的短信里说,“我非常乐意就您在 SMH 的文章和您商谈关于乌克兰种子的事宜。我非常愿意和您一起在该事项上一起工作——我们还需要讨论。”

需要讨论?现在轮到我的警铃大作了。堪培拉方面的这些措辞毫无例外意味着迷惑和阻挠。与此同时,我也意识到我们的选择是有限的——我们可能必须和 Nicola 一起合作。我回复道:“我素来理解这其中的检疫问题,但是如果我继续推进这件事情,会有人来找我的。很乐意和你通话……”

由此开启了我们的关系——在很长一段时间里,我很对不起 Hinder,因为我对堪培拉方面各种各种根深蒂固的偏见,让我盲目地忽视了她是一个非常善良、真诚的人的事实。对我而言,困难在于她坚持要求在澳大利亚掌管那些种子。

如果我们要将这些种子带到那个国家,我们必须要接受她的允诺,即她会安排同事们来一个安全的检疫中心内用我们的种子培育出一组向日葵;收割它们,如果第二代种子被证明没有害虫和疾病之虞,它们会被归还给我们、被分给 MH17 遇难者的亲友们。

Hinder 安排我将种子交给华盛顿的澳大利亚大使馆,这些种子会通过外交邮件到达她手里。

到那时,我已经将种子进行干燥处理、将它们分成每只500克左右的小袋。然后,当我在一个寒冷的1月的早晨,开车去往马赛诸塞大道上那座外观有白色栅格式样的建筑时,脑海里突然响起一个声音,要求我将一包种子留下,以防我交给 Hinder 的外交部的同事的包裹“消失”。

当 Hinder 开始在邮件里讨论这些种子的“生存力”时,我又开始起疑了,决定自己进行“生存力”测试。一些被包裹在湿棉花里的种子开始在我厨房窗台上的浅碟里抽芽了——我在推特上发布了一张第一支纤芽的照片。“生命的证据。”我告诉 Geraghty。

接着,Hinder 告诉我一个坏消息:她的专家同事们检查了这些种子,发现它们的品质很低。当她开始考虑备用方案,即将一些种子放在树脂基座里分发给遇难者的亲属们,我开始想:“哼,哼——我们做这些事可不是为了给那些亲友们一座镇纸而已。”

赠送来自 MH17解体的田野里的种子的提议,得到了来自全澳大利亚和全世界的真诚回应。开始只有几十个回应,后来人数逐步增加,截止到2015年6月还有人发来申请。来自澳大利亚、荷兰、英国、英国、印尼、马来西亚和其他地方的遇难者的亲人、朋友们都回应了我们。

飞机上唯一一名美国乘客的荷兰籍父亲想要这些种子。唯一一名新西兰乘客的家人也要一些。同样索要种子的还有MH17乘务组成员、机长 Eugenne Choo 住在墨尔本的弟弟。这架飞机原定是从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的。

“我的妻子凯瑟琳,在MH17灾难中失去了一位朋友,我想给她一个惊喜……”

——来自华盛顿州巴瑟尔顿的 DanTalbot

即使在那些发信人竭力隐忍的邮件中,我也能有很多发现——比如,对于某个大家族,MH17 带来的悲伤更为极度复杂,因为写信人在信中暗指了另一个深层的动荡;比如,一个女人在草草的信中没有透露她所哀悼的那个男人的名字,背后可能是一段幽情或暗恋——她希望通过花园中的向日葵来纪念他。

他们共同的悲痛像海洋那样倾卸在我身上。

来自澳大利亚新南威尔士州郊区的 Meryn 和 Jon O’Brien,正在悼念他们的儿子:“我儿子Jack O' Brien,才25岁,在MH17事故中丧生了……”

来自澳大利亚西部 KarrinyupJanine 的 Janine Kaye,正指引着自己尚出青春期的孩子面对友谊残酷、遽然终结的痛楚:“我女儿 Lucy 11岁, Evie Maslin(是和他们的祖父一起罹难的、来自华盛顿州的三兄妹中的一个)”是她在学校最亲近的朋友之一。她一直在和失去 Evie 的痛苦抗争……”

来自华盛顿州巴瑟尔顿的Dan Talbot想要安慰丧失了亲人的妻子:“我的妻子凯瑟琳,在MH17灾难中失去了一位朋友,我想给她一个惊喜……”

来自新西兰 Tawa 的 Jonn Ayley 很直率地坦诚了家庭的损失:“我们的儿子 Robert 被导弹炸成碎片……”

来自维多利亚州 Sunbruy 的 Vanessa Rizk 拒绝面对自己沦为孤儿的事实:“现在只有我和我兄弟了。我们有一个特别棒的大家族——但没人能比得上我们挚爱的父亲母亲。”

来自维多利亚州 Mount Eliza 的 Sam Nord-White 能够从她的姐姐 Frankie 和姐夫 Liam Davison 的离世留下巨大的空洞中抬起头来了,但她还是无法触摸底线:“我们还是无法相信他们结束假期后却无法回家了。”

“人们说时间长了就会容易些,但我们中的任何一个人都没有这样的感觉。”

——Sam Nord-White

同样来自 Mount Eliza 的 Kerry Saville 也在为自己的密友 Davison 夫妇哀悼:“我被向日葵地那种怪异的美丽击中。我一直纠结于这样的想法:在我们目睹、体验的恐怖场景中间,有一种我的朋友们也许会欣赏的怪异的美。对于亲友们来说,向日葵已经变成一种安慰的象征了,如果你有足够的种子的话,我很乐意拥有一些。”

很明显,面对这些倾泻的情感,一只镇纸无济于事。

但是我的担心毫无用处——Nicola Hinder 会帮他们所有人实现这个心愿。

43岁的 Hinder 是农业部负责路径合规性(pathway compliance)的助理秘书,因而负责我们过去常说的“检疫”事宜——今日被称为“生物安全”。她的晦涩的头衔主要是保证所有进口的动植物都要符合澳大利亚严格的规定,按照这些规定,向日葵种子属于高危范畴。Hinder 是堪培拉一个专门处理 MH17 灾难的跨部门委员会的成员,她也由此已经注意到了发生在乌克兰的故事。

正如她的一个同事对我说的,她本可以惩罚我们。但相反,当别人抛出进口这些难对付的种子的各种规范条款时,Hinder 却为我们说情。

“最开始,大家有激烈的争论——但是是 Nicola 将讨论深化下去,她认为我们应该做些正确且体面的事情。”她的这位同事说。

如果没有 Hinder 和她的同事们给予这个冒险的支持和科学的协助,即使我们将种子带到澳大利亚,它们也会让那些园丁失望。

Hinder 定期向我们反馈进展。最开始,唯一的好消息似乎只有我的厨房窗台上的浅碟了。她那些在墨尔本东南 Knoxfield 海关进口检疫中心的同事们的报告令人气馁——从外表上,这些种子太过干燥,品质不佳;从内部结构看,它们发育不全,皱皱缩缩的。

但鉴于在我的厨房窗台上发生的一切,她补充道:“我已经让他们播下一些种子,如果有生长迹象,7天之内我们会知道结果。”

Hinder 没有告诉我一些残酷的细节。但最近她的一个同事、植物病理学家 Mark Whattam 告诉我我们的冒险曾有多么惊险。

“首先,我们试着让棉花上的一些种子发芽——但失败了。”他说。接下来他选择了热水疗法。“我们将这些种子放入52摄氏度的水中保持20分钟,对种子的外部和部分内核进行杀菌,”他说,“在一两千被处理的种子中间,只有40到50颗发芽了。”

最好的一些幼苗分别被装入20个不同的器皿,然后又被分成两组,保存在不同的温室里——“我们将它们分开保存,以防其中的一个温室出状况。” Whattam 告诉我。

1月28日那天,Hinder 的报告有一丝情绪波动:

“很高兴告知你,从我们这边的结果来看,我们可以保持谨慎的乐观。”

她做着演算,估测按每只向日葵花盘能产出1000粒种子的均值计算,那20株幼苗能提供大概两万颗种子——“超出你带回来的。”

是时候摆脱对 Hinder 的善意的疑虑了,在1月29日的一封邮件里,我告诉她:“我需要感谢你和你的同事们给予的如此正派、人道、冒险性的回应。”

在这些幼苗成熟过程中,我们必须要等上20周左右的时间,这中间 Hinder会持续发来片记录——第一张照片里,两只纤弱的嫩叶勇敢地顶开护盖物,它们旁边放着一只面值10分的澳元硬币,供我们测量它们有多大(应该说有多小)。

与此同时,Whattam 和他的同事们还进行了常规的检测,以确保我们的种子不会将任何将任何外来的病症带进澳大利亚。

3月初,这些幼苗已经有60厘米高了。“但愿我们能在接下来几周内看到一些穗子的起色。”Hinder 说。

3月25日,她发来报告说,那些植株已经有1米、1米5那么高了——它们也开始抽穗。但是随着穗头的生长,Whattam 又开始考虑一个特殊的问题:如何在没有蜜蜂的前提下进行异花授粉?他的解决方案是让他的一个个子稍高的同事拿着一只画笔,将一株的花粉刷到另外一株上。

到3月中时,向日葵的花盘逐渐变得干燥,叶片也在变干——这些都是好消息,因为这意味着植株的淀粉和营养正被输送给健康的种子。

我的最后一丝疑虑亦被打消、扑灭,Hinder 成了我新认识的最好的朋友——我告诉过你她为政府工作吗?现在我们可以互相安慰彼此肩负的家庭重担——4月末,她开了11个小时的车,到一个她形容为“昆士兰内陆”的地方去接上她的父亲,为他庆祝80岁生日;而5月初,我必须去珀斯安葬我91岁的母亲。

5月8日,她写道:“晚安,保罗——超棒的消息!我很高兴告诉你,我们成功收获了种子……为保证其顺利干燥,有必要将花穗从植株身上移除、搬进我们的办公室……”

5月20日的消息则是这样的:我们的植物病理学家从成熟的种子上选出了最好的部分,以便我们可以理性确保从(新的)种子储备中长出健康的植株………”

在这份承担上,我的脚步曾经慢了几拍。现在我更好地理解那些关于种子质量和生存力的讨论——我们从“驾驶舱村”收集的种子的发芽率只有可怜的4%到5%,这会让 MH17 遇难者的亲友们面对无花无果的局面。

但是逐渐的,Hinder 的邮件呈现了一种惊人的双赢运作模式,她和 Whattam 坚持他们遵循了所有的规定。但是这就好像他们二人用意志力将我们那堆难对付的种子顺利繁衍出第二代健康的植株,丰满,闪光。他们估测这批植株的抽芽率在80%到90%之间。对于我们而言,他们无偿地完成了这些,放弃征缴会对任何商业进口商征纳的大约一万美元的费用。

还不止这些——结果证明,其中几十位索要种子的人更倾向于 Hinder 关于把种子放在树脂块里的提议。

6月末,当我们把最后的200包种子和树脂块打包好,准备将他们寄往澳大利亚全国时,我开始收到 MH17 欧洲遇难者的亲人们的来信。我们在这个月之前就已经将种子寄给他们了,因为欧洲的生物安全体制远不如澳洲严格。

其中一份信来自 Hans de Borst,他住在荷兰 Monster 的一个海边小镇。这封信的颜色激烈斑斓——他的花园篱笆旁喷涌出的一片柔美的黄色,他将之形容为“新生命”,这是他提及17岁的女儿 Elsemiek 的方式。Elsemiek 和她的母亲、继父和同母异父的弟弟在坠机中身亡。

过了一些日子,一个荷兰的电视工作组给我带来55岁的 Thomas Schansman 录制的一段视频,他的儿子 Quinn 在飞去印尼与家人会和、一起度假的途中丧生。Schansman 一边向摄像师展示了一株欣欣向荣的向日葵,一边说:“我们对它……恩,我们像对婴儿一样对它,我们的孩子 Quinn.”

Geraghty 和我定下一个目标,在 MH17 悲剧7月17日纪念日到来之前,将这些种子分给遇害者的亲友。在7月的第一周,我们将包裹和树脂块发往全国各地的那些家庭。

此刻在 Carrickmacross, 在弗吉尼亚州群山起伏的拉帕汉诺克县,我们在一处静谧的小山谷的尽头休憩,我和 Mac,一个前国安局工作人员分享共同的边界,一些黑熊,还有一杯古怪的黑麦啤酒。他称我为“朋友”。

这场向日葵的非凡冒险,这段与那些从未曾预料自己被卷入新闻中心的悲痛折磨漩涡的人们一起展开的、以及探入他们生活的难以置信的旅程,如果没有我和 Geraghty 的新“朋友”——Nicola Hinder,是无法实现的。我很羞愧自己曾经怀疑过她。

正如 Mac 也许会对她说:“谢谢你,朋友——没有你,我们绝对不会成功。”

世界、黑色趣味和明亮内心 | 微信号及新浪微博@DACLODS

评论