文 | 电影头条

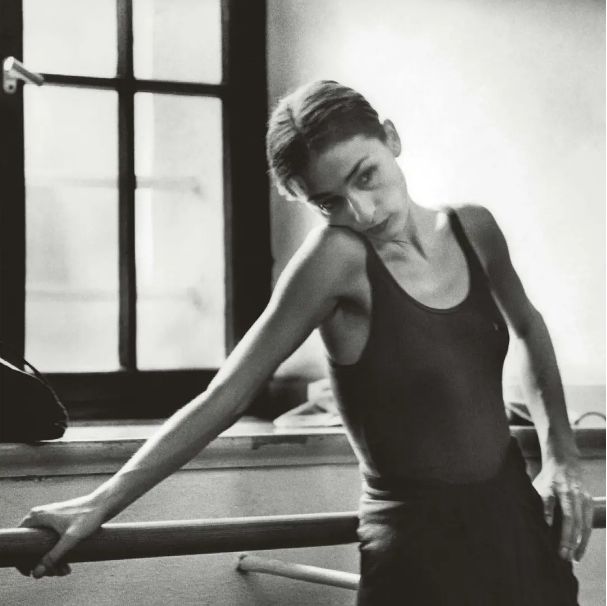

今天被条姐拉出来按头安利的,是一位重量级女性艺术家——皮娜·鲍什。

谁是皮娜·鲍什?

百科会告诉你,她是“舞蹈剧场”确立者,德国现代舞第一夫人,是“德国排名第一的出口文化,因为世上无人像她这般写下辉煌的舞蹈史。”

而这些定义,对你我影迷来说,可能远不如她在佩德罗·阿莫多瓦的电影《对她说》里留下的痕迹,来得更真切。

《对她说》中,两个互不相识的人坐在剧院里观看皮娜·鲍什编导并演出的《穆勒咖啡馆》,难以自抑地泪流满面。

说《对她说》的情节和《穆勒咖啡馆》有关是不够的。

用阿莫多瓦本人的话来说,《对她说》这部电影的诞生,本就来自他对《穆勒咖啡馆》的观后感。

现在,你能大概能隐约意识到这位女性艺术家的高度。

单单在电影的领域,全世界最杰出导演的那一小撮里,为她心折的人大有人在。

除了欧洲三大奖常客阿莫多瓦,这份名单上,还有:

和英格玛·伯格曼、安德烈·塔可夫斯基并称为世界现代艺术电影的“圣三位一体”的费德里科·费里尼;

以色列最杰出的女导演香特尔·阿克曼;

柏林电影节终身成就奖导演维姆·文德斯……

她到底做了什么?

要用语言来说明这位“无言的哲学家”,不是一件轻松的事。

1973年,皮娜33岁。

这是重要的一年。这一年,皮娜出任了德国乌帕塔尔舞剧院的艺术总监和首席编导。

此后35年,她以喷薄的创造力,为乌帕塔尔舞剧院产出了四十多部编舞作品。其中不少,演出时间甚至超过三个小时。

你肯定听说过那么一两部——

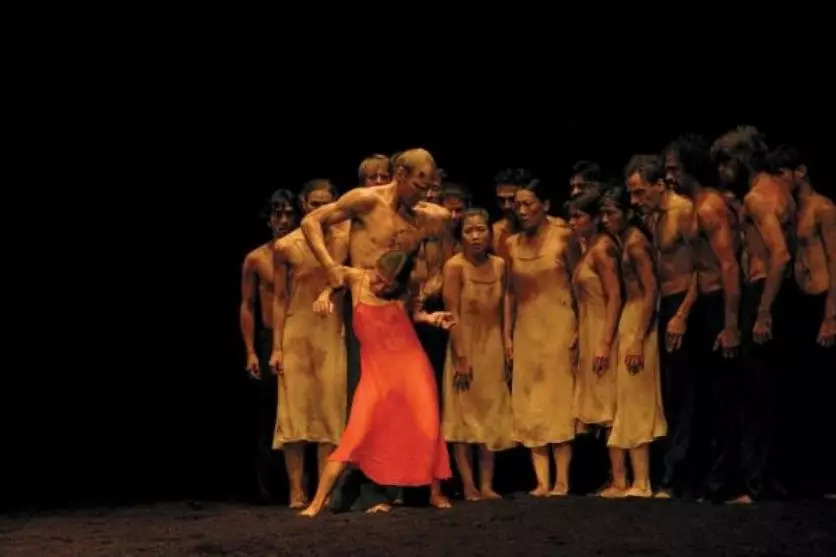

1975年《春之祭》,仓皇的男女舞者在泥土里舞蹈,将红裙的女子献祭给神明。

这部以斯特拉文斯基的同名交响乐写就的舞剧,被公认为是最好的一版《春之祭》。

1977年《蓝胡子》,一个关于杀妻暴力狂的暗黑童话。

从这一部开始,她改变工作方式,开始了著名的“皮娜式”编舞——不向舞者示范动作,只思考并提问。

“快乐是什么样?”

“怎么表现月亮?”

“你怎么哭?”

“你渴望什么?这种渴望又来自何方?”

舞者在她的牵引下,学会了用身体说话,在舞台上化作一个个象形文字。

所谓舞蹈剧场,精髓其实就在于此——

用象形文字写成的戏剧,用身体撰述的作品,一组精心设计的密码。

舞者展现给观众的东西不一定是“美”的;他们不仅跳舞,还唱歌,说话,扭打……用近乎蒙太奇的手法将一些碎片化的场景拼贴在一起,以表达一个完整的主题。

这个在上世纪20年代被提出,又在“人人政治家”时期的60年代德国得到复兴的概念,至此,和皮娜的名字紧密关联。

1978年,最负盛名的《穆勒咖啡馆》诞生了。

灵感来自皮娜的童年。她扮演“梦游者”,全程闭眼舞蹈,第一个上台,最后一个离场。

有人在里面看到了人生。有人看到了爱情。有人看到了政治。有人看到了女性主义。阿莫多瓦,看到了《对她说》。

每个人,都是对的。

作为皮娜任乌帕塔尔舞剧院编舞后唯一一部亲自上台演出的作品,《穆勒咖啡馆》自1978年首演以来,票房一直长盛不衰。

(2007年,皮娜曾带《春之祭》和《穆勒咖啡馆》到北京演出,当时盛况,如今只能想象了。)

同样是1978年,《交际场》。

普通人眼里的约会跳舞结婚,在皮娜眼里,成了滑稽而充满暴力的求偶行为前戏。

后来,她又分两次,分别招募了两组年龄65+和20-的素人,用不到半年的业余时间为他们排练,献出《青春交际场》和《青春交际场(老年版)》。

这部充满幽默的作品,就像皮娜其他作品一样,毫不留情地揭示着男女性别的本质不同,生来的不可调和。

她批判男女交际场作为交易行为场所的本质,却也有着“或多或少,我们都想被爱”的关怀。

皮娜不著书立说。

她的哲学,都在她的舞台作品中。剧场之外,只留下一些只言片语。

比如,“有些东西,只可意会不可言传,语言,只是楔子。”

比如,“我所做的作品都是关于关系、童年、对死亡的恐惧, 以及或多或少我们都想被爱。”

比如,“我跳舞,因为我悲伤。”

这大概是舞蹈圈中被引用最多的一句话了。如果不是,那可能是这句:“我在乎的是人为何而动,而不是如何动。”

还有那句著名的,“跳舞吧,跳舞吧,否则我们将会迷失。”

但在逞惯口舌之快的我们眼里,说不定反倒觉得,舞评家的一句评论来得更犀利中肯:

“皮娜能够充分而恰当地传达作为这个父系社会中的女人,她的压抑、她的郁闷、她的反抗、她的鞭笞。”

或者,试图通过窥视她的私生活来得到某种启示。

她有过两任丈夫,一个儿子。第一任丈夫Rolf Borzik,是舞团的舞台设计师,是《穆勒咖啡馆》上为舞者清理椅子的男人,1980年辞世;第二任丈夫Ronald kay,是西班牙语大学教授,会做饭照顾皮娜的日常生活。

除此之外,我们一无所知。

我们本有更好的机会,更近距离地认识皮娜。

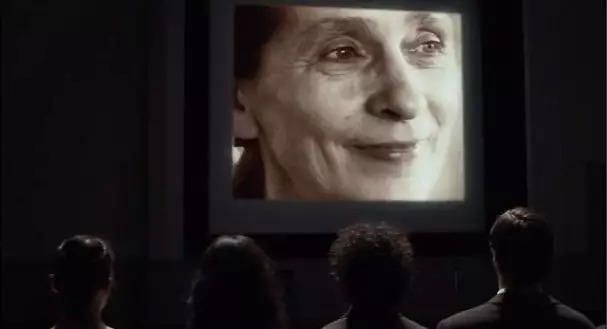

2009年,烟不离手的皮娜确诊肺癌。确诊后的第五天,她猝然离世。

就在确诊前,她还和她的舞团一起登台谢幕。德国导演维姆·文德斯筹备许久的《皮娜》个人纪录片,也才刚刚宣布开拍。

也是皮娜迷弟之一的文德斯,此前一直在等,等一种能恰如其分地表现皮娜艺术的电影技术。

一直等,等到了U2的3D演唱会,兴致勃勃地决定用3D来拍。

却没想到,皮娜再也等不起了。

最后,文德斯的《皮娜》从“纪录片”变成了“追忆片”。

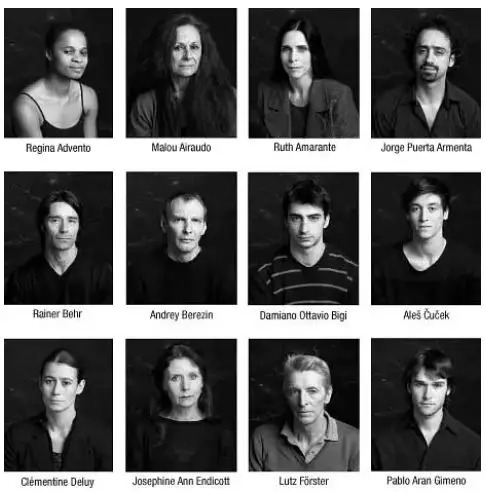

乌帕塔尔舞团的舞者们代替皮娜亮相。

用自己的身体,承载皮娜的精神。

开场舞,正是《春之祭》。

《穆勒咖啡馆》《贞洁传说》《1980》《康乃馨》《帕勒莫、帕勒莫》《拭窗者》《热情玛祖卡》《交际场》《月圆》……

打碎,再糅合。

文德斯对这部电影献上了极大的诚意。

他没有用任何带有私人视角的阐释,干扰皮娜的表达。

他将舞者放在大自然中,剧院舞台上,乌帕塔尔的道路边,这座城市标志性的倒悬铁轨上……

《皮娜》是部奇异的纪录片,里面几乎没有皮娜,但也只有皮娜。

这也是为什么,尽管存在诸多不足,它依然是现在的我们了解皮娜最好的一扇窗口。

如果对皮娜有所了解,它会是一场盛宴。

如果一无所知,其实也正好。正如人与人之间的邂逅,其实都是偶然与巧合。你可以去试着理解皮娜,感受舞蹈。

评论