文|驾仕派 鱼非鱼

汽车历史上的第三个巅峰——也许现在说有一点早——但我个人相信,就是马上就要结束的2010年代。

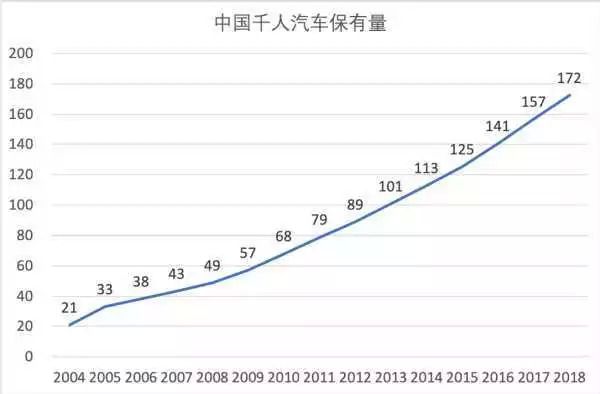

就像美国的汽车普及推动了1920年代汽车业的繁荣,欧洲的汽车普及推动了1960年代汽车业的繁荣一样,2010年代中国汽车的迅速普及也推动了世界汽车业的繁荣。

就像6、70年代的巅峰仅仅是观察汽车平均动力和尺寸的数据就可以看出一样,很多车系也已经在过去的10年间达到了动力和尺寸上的巅峰。

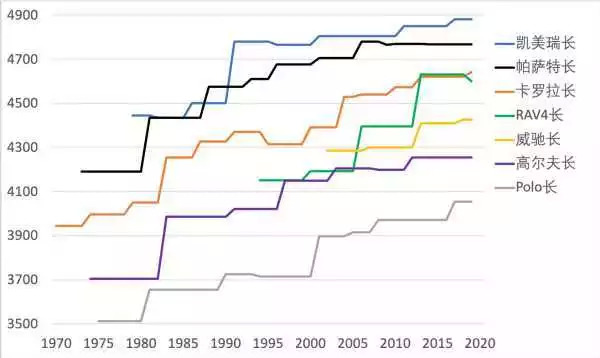

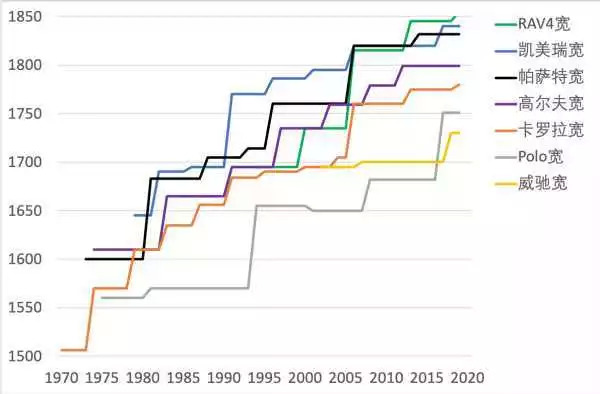

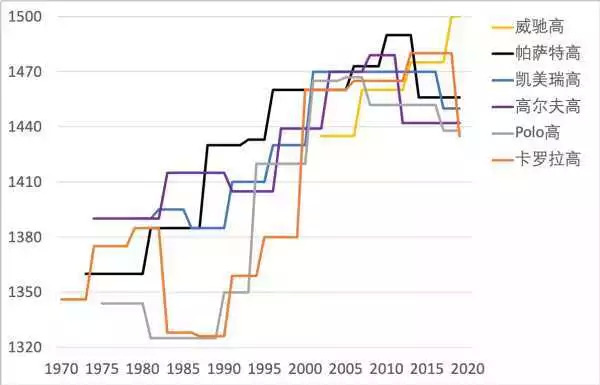

先看尺寸——

一方面,欧洲市场的汽车尺寸自战后以来一直不断增大,而80年代中期以后美国市场上的汽车尺寸也开始再度增大,再加上00年代后期汽车在中国开始迅速普及,又进一步推动了汽车尺寸的加大,世界汽车业在这几年再度达到巅峰。

这里我选取了最有代表性的4款日系家用车——凯美瑞、卡罗拉、威驰、RAV4,和3款最有代表性的德系家用车——帕萨特、高尔夫、Polo,来展示过去的几十年里汽车尺寸的加大。

2010年代的小型车如威驰,车身尺寸已经达到了1980年中型轿车如凯美瑞的水平。而与之相应的,也是汽车舒适水平的提高。

我近期试驾的很多平价家用车,比如中国仅需8万元的福睿斯,都已经相当舒适。近些年,几乎每一个品牌的每一款车型的每一次换代都有空间和行驶舒适性方面的长足进步,也让选车变得越来越容易——或者说越来越难选错。

稍微特别一点的,比如美国标价只要2.5万美元的雅阁混动;标价3.3万美元、补贴后仅要2.4万美元的插电混动汽车Clarity;标价3万美元、补贴后只要2万美元的纯电动车Leaf。这些车既非常节能,又非常安静、平顺,甚至底盘的舒适性也相当高,空间和可靠性同样很出色,还装备有各种科技配置。

这些车型论综合舒适性,比起二十年前的大型豪华轿车可能还要好,一方面让这个时代的家用车消费者得到前所未有的实惠,另一方面也让我们很难想象未来的家用车还如何在传统由机械结构决定的舒适性方面继续有大的进步。

也许未来的几十年,汽车发展的重心将会在智能驾驶、人机交互、汽车使用模式等等新的方向,而传统的隔音、滤震、行驶稳定性带来的高级感则不再成为焦点。

虽然这未尝不是科技的进步,但也确实标志着一个时代的终结。

再说动力——

除去之前我们给大家看过的野马和科尔维特的动力水平在10年代达到巅峰以外,全球最成功的三款紧凑型家用车——卡罗拉、思域、高尔夫,其基础款的马力和排量也都是在过去的10年间达到了最高值。

虽然未来顶级跑车和性能车即使排量减小,但通过各种增压以及电动助力,动力可能还会继续上升,但普通家用车的动力水平很可能不会比今天继续提升了,甚至可能会略为下降。如果未来自动驾驶、共享汽车共享越来越多,人们亲自驾驶的需求越来越少,那么大部分车型的动力水平自然也不用做得那么高。

为什么这几年动力指标出现停止增长甚至开始下降的趋势呢?

影响最大的因素,多半是各国都开始实行更严苛的油耗标准。

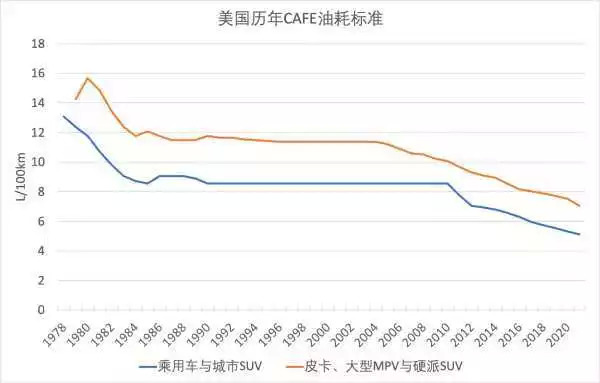

以美国为例,美国石油危机后为减轻对外石油依赖度设立的CAFE(企业平均油耗)标准,在1978年实施,但80年代中期以后就没有进一步降低(变严格)。

但是进入新世纪以后,因为全球变暖的问题,美国开始了新一轮的油耗收紧政策。卡车和轿车的油耗上限分别从2005年和2011年开始快速下调。

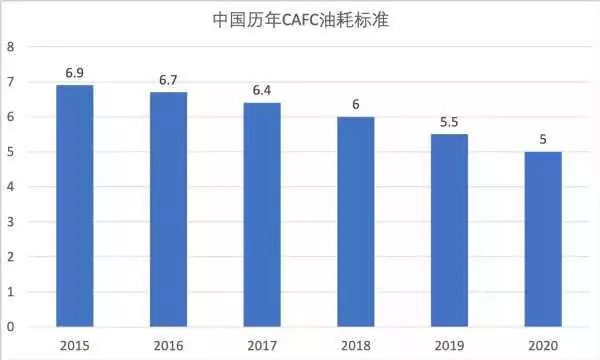

中国也在2012年引入了类似的CAFC,并在2015年后开始强制实施。

而欧洲也设立了2015年和2020年平均碳排放每公里130克和95克的标准,相当于百公里油耗5.4升和4升。

除了油耗以外,排放标准的收紧也同样影响了发动机的动力输出。

美国在加州的引领下,排放标准的制定其实之前一直走在欧洲前面。但加州乃至美国的排放标准并没有过于激进的要求所有车型达到最严苛的排放标准,而是设立了TLEV、LEV、ULEV、SULEV等几个排放等级,虽然SULEV极其严格甚至比中国的国六还严格得多,但TLEV的要求仍然比较宽松。

自从90年代开始,欧洲就每4-5年提高一次排放标准的要求,中国基本上会稍稍滞后实行相同的排放标准。但今年开始实行的国六,却还比欧六更严格。虽然对于准备充分的企业,可能这只是带来成本的提高,需要应用更先进的技术,但也有相当多的车型因为没有足够的时间和研发资源来重新研发、改进发动机。因此与此前几次升级多为平稳过渡不同,这次升级国六,不但中国汽车销量受到影响,很多车型的动力水平也出现了明显衰减。

比如进口野马2.3T,国六版本的最大马力就从309匹缩水到299匹。

当然,全球变暖的现实已经非常严酷,而尽管乘用车占空气污染的比重仍然很低,但让空气变得更清洁也能让人们受益。总之汽车的性能确实多少也受到了限制,开始缓慢下滑。

最后当然也有排量税的影响。

中国在2006年和2008年,两次大幅提高汽车消费税对不同排量的税差,4.0升以上大排量发动机的税率从8%上升到20%再上升到40%,其他所有2升以上的发动机也出现了不同程度的上调。而与之相对的是1.5升以下的消费税税率反而下调了2%。在激烈的市场竞争下,这也倒逼车企不断的压低发动机排量——虽然在早期从自然吸气转向涡轮增压,可以在减小排量的同时增加马力;但往往车企仍然会进一步压缩排量,最终出现马力和排量双下滑的现象,比如最近的奔驰C级。

而在2009年中国成为世界第一大汽车市场以后,中国排量税政策的影响,也不可避免的扩散到全世界。

不仅我们很可能正在越过发动机动力的峰顶,更重要的是,我们可能也正在经历动力最为多样化的一个时代。比如,这个年代见证了自然吸气发动机和高转发动机的巅峰。

2013年,法拉利458 Speciale面世,这台4.5升V8发动机做到了605匹的最大功率,升马力打破了S2000的记录,达到134.4匹,而最大马力输出的转速也高达9000转。从这以后,法拉利的超跑产品线从2015年的488开始,逐渐放弃自然吸气发动机,转而采用双涡轮增压发动机。

自然吸气发动机的最大马力记录可能也将在这个十年中达到顶峰。

2017年,法拉利推出的812 Superfast,仍然是自然吸气发动机,用6.5升V12发动机做到了800匹马力。显然,在法拉利所有其他车型都已经换用双涡轮增压发动机,且这台发动机升马力已经达到123匹,甚至赛道版达到126匹的前提下,我相当怀疑下一代法拉利顶级GT仍然会采用自然吸气发动机。

2019年即将推出的阿斯顿·马丁Valkyrie,将会同时打破量产自然吸气车型的升马力记录(181匹/升)和最大马力记录(1176匹)。个人觉得也许这一记录不会再被量产车打破。

在相对亲民的领域,本田在80年代开始研发的“高潮上再起高潮”的VTEC发动机,登峰造极之作——F20C——120匹升功率甚至超过法拉利,在2009年停产;水平稍差的K20A——思域Type-R上那台,在2011年停产;而起码保留了VTEC高潮上起高潮特性的最后一台VTEC发动机K24Z7——思域Si上那台,则在2015年停产。

最后一款转子发动机量产车——马自达RX-8——1.3升排量能爆发241匹马力的怪兽,则在2012年停产。

当然,在这些顶级性能车厂商中,兰博基尼还在坚持自然吸气引擎。这可能是因为兰博基尼还没有达到法拉利甚至本田所达到的升马力水平。但兰博基尼未来的自然吸气车型也都会配备电池和电机,不再拥有纯粹的自然吸气动力。

再比如宝马3系在2013年基础发动机切换为涡轮增压,奥迪A6在2018年停产6缸自然吸气车型,奔驰S级在2013年基础发动机切换为涡轮增压。基本上各主力厂商都在这一时期完成了从自然吸气向涡轮增压的转变。

这个年代也见证了增压发动机的辉煌。

1993年迈凯轮F1用一台6.1升627匹的自然吸气发动机创下速度和马力的量产车双项记录后,这个记录一直保持了很久,直到2005年布加迪威航EB 16.4用一台1001匹的8升16缸4涡轮增压发动机将其双双打破,同时开创了前所未有的“Hyper Car”级别。

而很快威航Super Sport在2010年又以1199匹的马力打破了自己的记录。

2015年的柯尼塞格Agera RS,仅用5.0升的V8双涡轮增压发动机就做到1360匹马力。值得一提的是,它需要使用E85(85%乙醇的汽油)才可以发挥出最大马力。

2016年这一桂冠又被布加迪抢了回来。Chiron的8L W16 4涡轮增压发动机最大马力达到1500匹。

而即将在2020年上市的柯尼塞格Jesko,又将最大马力做到了1600匹,同样需要E85才能发挥最大马力。

我并不会怀疑涡轮增压车型的各种记录仍然会在未来被打破,但恐怕这一速度也会变得越来越慢。2010年代,可能也是涡轮增压技术发展最迅速的年代。

这个年代同样见证了电动车的复兴和各种混动车型的繁荣。

2012年,特斯拉推出Model S。在沉寂了近百年以后,世界上终于又出现了一款大规模量产的电动车。

这款车创下无数记录:

- 第一款成为某一个国家月销量冠军的电动车(2013年9月在挪威);

- 量产车中最大的屏幕也是第一款在大屏中完成全部控制操作的量产车;

- 仅售13.3万美元的P100D做到了2.28秒的01加速时间,为至今量产车中第二快;

- 600公里的量产电动车续航记录;

- 150kW的充电功率,充电1分钟可行驶10公里;

- 第一款在量产车上实现Level 2智能驾驶的车型;

而特斯拉在2017年推出的Model 3,更在2018年12月实现了2.5万辆的月销量,达到了全美所有车型中的第12名。

特斯拉甚至还要在2020年发布第一款01加速破2秒的车型——特斯拉Roadster。

而除去特斯拉以外,也有更多的厂商加入电动车的大潮,创造出惊艳的成绩。

2016年面世的蔚来EP9,做出了道路合法车型的纽北最快圈速——6:45:90。

2019年上市的保时捷Taycan,用800V的高压系统实现了250kW的充电速率。

而混动领域更是百花齐放。

比如最著名的混动“Trinity”——

保时捷918,采用插电混动设计,创下了2.2秒的量产车01加速记录;

法拉利LaFerrari,三者中具有最大的马力——963匹,也是“Trinity”中唯一一个不插电的纯燃油混动车型;

迈凯轮P1,则在三者中拥有最长的纯电续航——EPA 31公里;

当然其实比他们更牛的,是综合输出1822匹的柯尼塞格Regera,2016年推出;

也有价格没那么贵的混动跑车,比如插混性能车的开创者——Fisker Karma,2011年就已推出;

宝马i8,电机和内燃机完全驱动不同车轴,2014年问世;

讴歌NSX,第一款量产的轮毂电机车型,2016年面世;

当然,也有更多的混动车型主打经济和实用。

2013和2014年连续两年,丰田普锐斯成为美国加州的年度最畅销车型,也首次成为日本年度最畅销车型。经过了十几年的发展,丰田终于成功证明一款混动车型可以在没有任何补贴和政策倾斜的情况下获得市场成功。

2015年推出的4代普锐斯Eco则实现了4.2升/100公里的超低油耗,注意这是EPA用FTP-75工况测出的油耗水平,高度接近真实油耗;

而除去丰田这种基于行星齿轮的混动系统以外,还有现代Ioniq这样的并联混动专用车型,2016年推出,油耗也低至4.3升/100公里;

有日产Note E-Power这样的串联混动,油耗比普锐斯C还要低,2016年推出后,第二年成功成为日本最畅销车型;

本田Insight这样的串并联混动专用车型,2018年推出的Insight,百公里油耗4.52升;

除去基本构型以外,就并联混动来说,电机的布置还有P0——发动机前端附件驱动系统(FEAD)上,P1——曲轴上,P2——发动机和变速箱中间,P2.5——双离合变速箱中的一输入轴上,P3——变速箱的输出轴上,以及P4——车辆另一轴上。

而依照电动系统电池容量、电机功率、系统电压的不同,也可以分为微混(马自达Skyactive)、弱混(48V系统,通用eAssist),中混(本田IMA),强混(丰田THS),混合策略插电混动(普锐斯Prime),增程式混动(宝马i3)等等。

除去电动和混动车辆外,也有更多的新能源车型在这一时期亮相。比如第一款量产且面向普通消费者销售的氢燃料电池汽车——丰田Mirai。

生活在2010年代的车迷是幸福的。因为我们同时见证着一个时代的末尾、一个时代的高潮和一个时代的开始。

仅就动力来说,这个时代选择的多样性是空前的,也很可能是绝后的。

论进气形式,不但有自然吸气、机械增压和涡轮增压,甚至还有双增压——在大众尚酷上面,一直生产到2017年。

论缸数,3、4、5、6、8、10、12、16缸的发动机都有很多量产的型号。虽然这两年发动机的缸数再朝减少的方向演变,但整个10年代,这些选择也都还存在。这可能是V10、V12们最后的辉煌年代。

论排列形式,直列、V型包括各种夹角、水平对置、W型,过去几十年发展出的样式都还在。

而各种新奇的节油技术也层出不穷。1997年开始量产的现代阿特金森发动机在这个时代已经相当繁荣。而可变增压比发动机和均质压燃发动机都在这十年的末尾开始出现。

动力以外的其他机械相关的技术,似乎也已经趋于极限。

在1950年前后2AT、3AT、现代手动变速箱同步器相继诞生并普及以后,汽车变速箱技术在很长一段时间内并没有大的变化。

1980年4AT出现以后,AT变速箱则大体保持着每10年增加一个挡位的速度。

但进入00年代后,这个进化的速度陡然加快。2002年ZF刚推出6AT,2003年奔驰就推出7AT。之后8AT、9AT、10AT则分别在2007、2014和2017年面世。而03年面世的双离合变速箱与1959年诞生的CVT变速箱,也都是在00年代快速发展,10年代全面开花。

虽然手动变速箱在这个时代不再是主流,但7速手动变速箱也是在2005年的布加迪威航上首次出现,并在2012和2014年分别应用于911和科尔维特两款最畅销的跑车上面。

很难想象,未来的AT和MT还会有更多的挡位了。增加挡位所带来的舒适性、动力性、经济性的提升已经边际递减,而增加的成本、重量、操作复杂度却边际递增。

类似的,汽车底盘的悬挂结构发展到今天,稳定在扭力梁、麦弗逊、双横臂、双叉臂、多连杆这几种,很难再有突破。

四驱系统的电子控制部分,也许还有很长的路要走,特别是如果未来电动四驱乃至四轮轮毂电机越来越多,还会有更大的发展。但机械四驱结构,可能也难再有进一步的发展。

汽车布置经过百年的发展,最终平价家用车统一在前置前驱这种空间利用率最高、成本相对最低、操控性也不差的布局上,亦被钻研到极致。

但与此同时前置后驱、前中置后驱、中置后驱、横置中置后驱、后置后驱、底置后驱等形式也仍然得以保留。

在未来的10-20年内,也许混动车型的电机与发动机的布置仍然会呈现出很多变化,但之后就会进入无所谓前置、后置还是中置,也几乎只有后驱和四驱的纯电动车时代了。

总结一下,就是基于机械的技术进步,也许就到此为止。未来将是电子电控和软件的天下了。

说完尺寸、动力和机械技术,再来说外形。

实际上,汽车的外形设计可能也将迎来一个历史转折点。

之前我们已经介绍了福特野马Mustang、雪佛兰Malibu迈锐宝、奔驰S级、标致20X、丰田卡罗拉等各代表车系在过去几十年中的外形变迁,相信大家可以看到,汽车设计在70年代从巅峰开始下滑后,终于又在近十年变得优雅起来。

那么,未来的汽车还可以在这条路线上继续进步吗?

我的判断也是很可能不会。

汽车外形设计的变化,除了受到社会消费风潮和工业设计风向的影响以外,也在相当程度上由车身工艺、漆面工艺、设计工具所限制和决定。今天的汽车之所以可以这么好看,也是因为经过百年的发展,这些与汽车外形有关的技术逐渐登峰造极。

事实上,因为2010年代初的技术已经足够做出很好看的设计,很多车型最近一次换代已经陷入一个两难的困境——要么做出大幅改变,但很可能还没有上代车型好看;要么基本保持上代设计,使得这代设计完全没有辨识度。

未来的汽车设计可能很难变得更加优雅、通过立面上丰富的曲线变化来呈现美。而只能走向另外的方向,功能主义的、简洁的、有科技感的。

但未来如果汽车全面电动化、智能化、共享化,我们还会拥有如此丰富多彩的汽车吗?

评论