记者 |

编辑 | 黄月

当日本作家角田光代听说根据她的小说《坡道上的家》改编的同名电视剧在中国互联网引起了“恐婚恐育”的热议时,她不住地感叹:“真的吗?骗我的吧?完全没想到……"——虽然在上海书展期间她已经在接受中国媒体采访时被问到了关于这部剧集的问题。她坦言,自己原先认为中国女性相较于温顺沉默的日本女性更加强势,直到听说《坡道上的家》在中国也反响热烈时,才对中国女性的脆弱有所觉察。

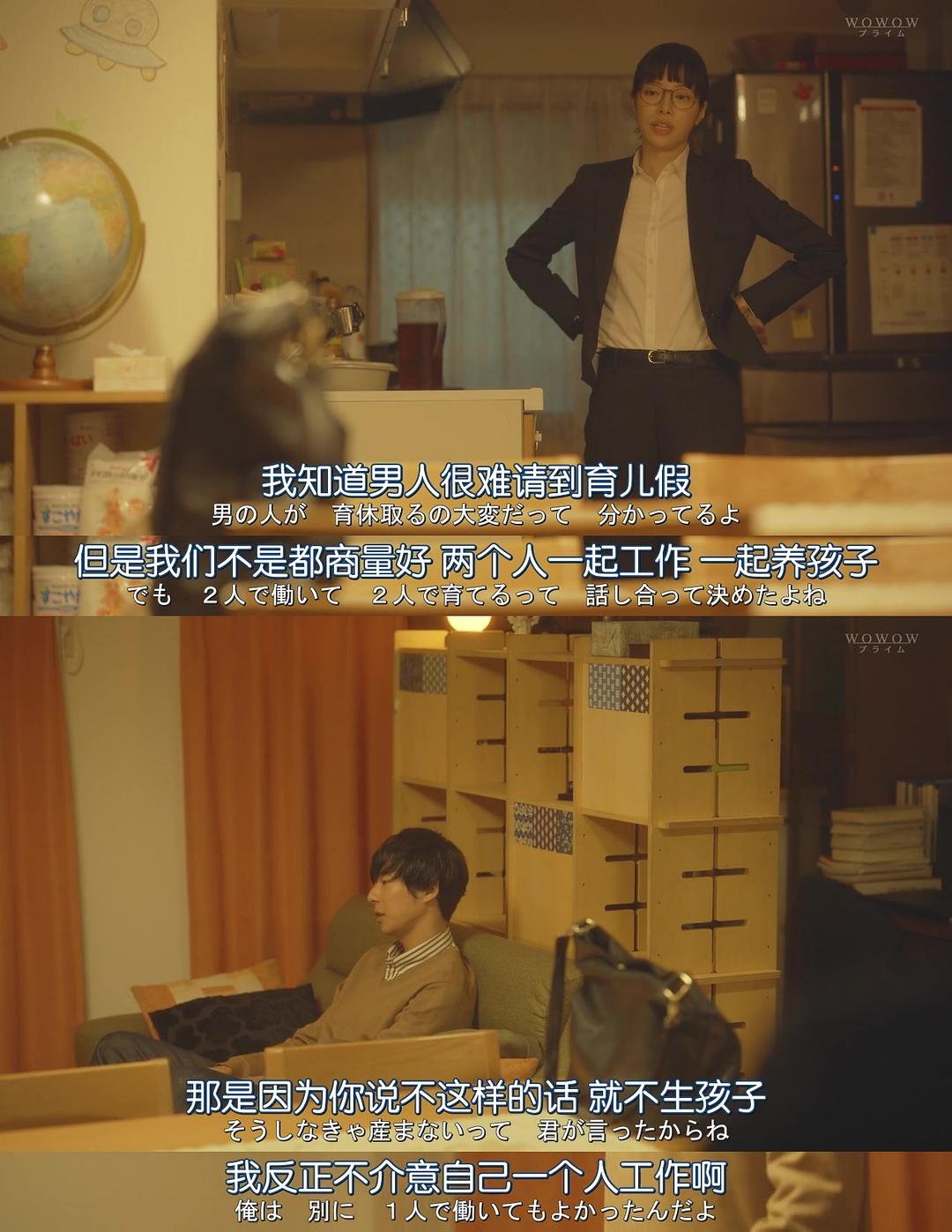

从社交网络上广泛传播的《坡道上的家》剧集截图中我们可以看到,丈夫对妻子说,“我以为你有孩子就会改变想法”,“抱歉,我不在乎什么女性工作的权利,我只希望老婆能够做饭带孩子守护好家庭”;女人对女人说,“年轻的母亲在独自育儿时很难不自我否定”,“我们的人生没有孩子就没有意义吗?”。事实上,对于女性工作问题与家庭权力关系的关注可以追溯到角田光代更早的作品上,比如《对岸的她》和《纸之月》。

角田光代出生于1967年,毕业于日本早稻田大学第一文学部,1990年凭借《幸福的游戏》摘得第9届海燕新人文学奖。2005年以书写主妇重归社会的小说《对岸的她》赢得第132届日本大众文学奖直木奖,评委渡边淳一对此部作品的评价是:“真实写出现代女性的切身问题,将她们狡猾、温柔、友情等感受性融入日常生活中,是过去所未有的现代女性小说。”在接受界面文化(ID:Booksandfun)采访时,角田光代表示自己并没有特意要写女性的故事,这只是身为女性作家自然浮现的一个选择。

角田光代的小说语言平和,波澜不惊的讲述之下是婚恋生活中真实乃至灰暗的一面,比起男女关系情感纠葛,金钱在感情中的地位以及女性的劳动状况在她的小说中反而更加突出尖锐。

有的女人徘徊于没有经济权的主妇与卑微的临时工之间,在重回社会的道路上四处碰壁。在小说《对岸的她》中,主妇小夜子没有经济来源,在家中低丈夫一头,外出求职也只能找到临时清洁工这样的工作,因职业卑贱仍遭丈夫和婆家奚落。有的女性虽有着比临时工更体面的工作,却依然在家庭关系中处于劣势。2012年出版的《纸之月》讲述了一个银行女职员挪用公款和小男友潜逃的刑事案件:女主人公梨花虽然有一份工作,但时刻被丈夫提醒,她的能力和地位不足以匹配丈夫,因此需要时刻表现出感激。通过挪用公款“赞助”婚外恋对象,她似乎在寻找着一个逆转不平等经济地位与婚姻角色的机会。角田光代的小说集《小熊》串联起了一系列恋爱较量片段,女性角色思考个人工作前途的部分也占据了较大的篇幅。

可以说,在角田光代笔下,女性角色的工作不是作为恋爱故事的背景设定或摆设而存在的,而是切实塑造了她们的日常生活、性格心理和家庭关系。她将主角的工作与工作代表的身份细细剖开,书写她们或不堪或光鲜的工作现场,有人做数据输入工作,有人做出版编辑,有人是临时清洁工;她描绘她们与同事聚会八卦的时刻,有时融入其中,有时格格不入。她也写她们如何理性地计较劳动报酬高低以及岗位晋升的前途,写她们为了结婚放弃工作成为主妇,写她们因为经济不独立而从家人处感受到的微妙的“被贬低感”,写她们苦苦在家庭和社会中挣扎着想要重新确认自己的位置与身份。

难得的是,角田光代不只看到了夫妻之间贬低和被贬低的微妙关系背后的张力和冲突,她也看到,这种关系在某些时刻构成了二人亲密关系与权力结构的基础。 在小说《纸之月》中,丈夫认为妻子梨花的职业“不过是打工的”,但对自己工作的价值十分笃定。当他告诉梨花自己可能要被外派工作时,她积极地回应说:“你忙你的,我完全不要紧,夫妻俩一起努力工作吧。”丈夫的回答是:“我可没在征求你的同意啊。”梨花想:“的确,这不是征得我同意的事情。我没立场说,我不介意调动工作。所以,等下得向正文道歉——要是刚才的话让那个你听起来太自以为是,真是对不起。”在亲密关系方面,梨花好不容易和丈夫就要孩子的事情达成了一致意见,然而在邀请丈夫同床时还是受到了斥责:“没想到你是这样的女人。”在小说结尾,梨花用来路不正的巨额金钱收买了她的年轻情人,正是对这一家庭秩序和权力关系的逆反或颠覆。

角田光代笔下充满内心独白和微妙对话的故事,以及女性在职场和家庭之间徘徊犹豫的状况,不仅令人想起日本其他书写主妇故事与女性生存困境的小说家——更晚世代的津村记久子《绿萝之舟》写的是一位陷入穷忙的女性的孤独生活,与角田光代同样毕业于早稻田大学第一文学部的小川洋子的《陪行马》讲述了一个平凡的超市女试吃员的故事——也与近年来出版的一系列反映日本社会问题的纪实作品构成了彼此勾连、相互映照的关系,例如《女性贫困》《工作漂流》等等。角田光代也被评论家誉为“反映日本泡沫经济破裂时代困境的小说家”。

而耐人寻味的是,在采访中,她否认自己对日本纪实系列有什么特别的关注,也回避了与家庭财务或者女性工作相关的问题。角田光代不愿在采访中表达自己有什么特别的“意见”,或者说有什么特别的时代感,只是在点评到日本几位著名女作家——比如吉本芭娜娜、青山七惠和小川洋子——时,她说自己更能够写出容易被忽略的微小之处,这也是她作为作家感到最自信的地方。

我想探讨的不是女性彼此支撑,而是女性友谊随时间而变化

界面文化:《对岸的她》写出了主妇生活和育儿过程的灰暗一面,你为什么会关注到这一面?

角田光代:作品是2003年写的,当时职业女性和主妇之间有一种对立的情绪——职业女性会觉得主妇是不交税金的,主妇会觉得职业女性是忙事业不管孩子的——这让我觉得很奇怪,为什么大家同样是女性会有这样的对立?

虽然看似现在的社会新闻报道中不存在这种纠葛了,但我的朋友中还会有这样的情况,生了孩子的女性就跟朋友走得远了。对立看似不存在了,但在日常细微的生活中仍然延续着。

[日]角田光代 著 莫琼莎 译

上海人民出版社/世纪文景 2019年1月

界面文化:《对岸的她》写的其实是两个女性的成长故事,小说中这两个人先是各自平行发展,然后产生了交集,并产生了支撑彼此的情谊,这样写是出于什么考虑呢?

角田光代:其实小说中有三个女性,两两一组,学生时代和工作进入社会之后各写了一部分(指中学生时代的葵和鱼子,工作以后的葵和小夜子)。在时间线索上,一个女性在学生时代和进入社会的境遇有很大差别,所以我会交叉着写两个时间段的不同。女性的身份角色分为家庭主妇和事业女性,葵和小夜子在成人世界的身份不同,而回到高中时候,葵和鱼子是没有身份差别的,同样都是女高中生——我想要写没有身份差别的女性情谊和有身份差别的女性情谊之间的对比,我不想写那种女性借助彼此的友谊才走过人生困境的故事,重点不在于女性的友情。

相对男性而言,女性在人生的每一个阶段都发生了不同的变化、遇到了不同的人。在学校里,我们可能都是很好的女同学,之后换了学校或进入社会结婚生子,就跟以前的朋友走散了。但男生好像不存在这个问题——男性在学校时代的好友好像可以持续交往很多年。我想通过写作探讨为什么会这样,不是说为什么女性友谊可以支撑我们走过困境,而是女性友谊为什么会在不同的人生阶段发生变化。

界面文化:我注意到,在你的小说特别是《纸之月》中,你对于主妇经济地位和心理感受的描写十分精准细致,比如没有经济来源的主妇在跟丈夫伸手要钱时体会到的微妙的心理落差。你是否对家庭财务这些实际的问题关注比较多?

角田光代:倒是没有。我并不是为了体现女性不赚钱所以地位比男性低这个现象才写的。很多家庭主妇是没有经济来源的,《纸之月》里的女主角是银行职员,挪用公款之后就和小男友潜逃了,她用这笔钱去购物旅游。在跟小男友相处的时候,她的地位也是偏高的。

之所以写《纸之月》是因为我最开始想写恋爱的故事,但是又不想写很普通俗套的恋爱故事,就想要写一种不通过金钱的媒介就不能成立的恋爱故事,也就是说,必须要用金钱来联系起恋爱关系。银行职员挪用公款的这个情节设定,我在写作之前就做了调查,看了很多日本实际的案例,发现挪用公款案件的主谋很多都是男性,然后他会唆使一个女生去挪用公款,女性一般都是被命令的对象。我就奇怪,为什么女的都是被动地挪用金钱,自己犯罪给男人用呢?所以就设计了一个女性主动想要花钱、想要享受花钱快感的案件。

[日]角田光代 著 李洁 译

上海人民出版社/世纪文景2016年7月

界面文化:改编剧集《坡道上的家》在中国互联网上引起了非常大的反响,也激起了中国观众恐婚恐育、“丧偶式育儿”的讨论。你如何看待这种讨论呢?

角田光代:真的吗?骗我的吧(大笑)。我也听到过中国发明的“丧偶式育儿”的说法,觉得很有意思。中国观众和日本观众的反响不太一样——在中国人们说结婚太可怕了,不要结婚;在日本,这部剧是在收费电视台播放的,比起说结婚可怕,观众更多在关注日本应当如何努力让妈妈和妻子更好地照料孩子。话说回来,那个电视剧真的太可怕了,女演员被审的时候不化妆素颜,低着头不说话,比小说可怕多了。

界面文化:以中国观众的热烈反响来看,你会觉得东亚的主妇或女性有一些共通的问题吗?

角田光代:这个我不太知道。我的印象是,相对日本女性来说,中国和韩国的女性会更加强势和坚强,可能不太一样,自从这个这个电视剧火了之后,我听到了一些“丧偶式育儿”的说法,觉得中国的女性可能也有脆弱的地方。日本女性确实会柔弱顺从一些,在夫妻关系中也是默默站在丈夫身后支持整个家这样的角色。现在主张男女平权的声音越来越多了,但现状还是不太理想,在东京之外的小城市里,贤妻良母的观念还是很深厚的。

界面文化:你的小说被评价为描写为日本泡沫经济破裂时代个人困境的作品,你认为自己的作品中确实有如此鲜明的时代特征吗?

角田光代:这些小说是否要呈现出泡沫经济的特征,我在创作之初就会划分出来——要不要加入泡沫经济元素,要不要让主角经过泡沫经济的成长起来……《纸之月》和《对岸的她》主人公都是从那个年代成长起来的,身上有着很浓烈的时代氛围。没有翻译成中文的《空之拳》讲的是拳击手的故事,还有《坡道上的家》的主人公也没有经历过泡沫经济时代。

为了不让自己想要写小说,我拒绝了社会现实信息的摄入

界面文化:你读过村上春树的长篇小说《刺杀骑士团长》吗?怎么看待其中“大胸美少女”的形象呢?

角田光代:我读过了这部长篇,觉得很有意思,近几年我比较喜欢村上的短篇,他的长篇我有点看不懂。村上小说中确实有很多大胸美女,我年轻的时候会觉得好像也没有必要写成这样吧,故意把女性表现得这么美丽、这么女性化,还有莫名其妙发生关系的情节,我也会吐槽“这里有必要睡一觉吗”。但我看了川上未映子的采访,她直接提出了这个问题,村上的回答很淡然,好像没有当做一回事,就很自然而然地发生了,可能村上本人也没有说要把女性当做工具来写吧。

界面文化:日本近年来出现了许多反映社会问题的非虚构作品,比如伊藤诗织的《黑箱》,以及NHK纪实系列《女性贫困》等等,你有关注这些作品吗?

角田光代:我知道这些关注日本社会现状的节目,但是不太看电视。以前也会有意识地看一些这类非虚构,我从5年前开始做《源氏物语》的现代文译本,这个工作还没结束,现在正在做下卷,所以就没有在写小说。我为了不让自己想要写小说,就拒绝了这类信息的摄入。

界面文化:为什么要做《源氏物语》的现代文译本?谷崎润一郎也翻过《源氏物语》,对你来说,又一次翻译《源氏物语》对当代读者的意义是什么?

角田光代:这是河出书房的经典文学大系,池泽夏树(日本小说家、诗人)邀请我来翻译《源氏物语》,就接下了这个活,出版社开始说3年,现在已经6年了,还没做完,真的很艰难。最难的一点就是长度,把古日语翻译成现代日语,我自己本来古典文学的知识也不太够,所以要放上原文古文和两部现代文来参考。池泽夏树的要求是尽量保持古典的风格,但是更现代化也是可以的,用词的选择上也难以把握。很多作家都翻新过《源氏物语》,我想做这件事最大的意义就是让这部经典不断有新的读者阅读。

界面文化:近年来中国也引进了许多日本当代女作家的小说,比如青山七惠、吉本芭娜娜、小川洋子,她们的作品也受到了中国读者的关注。你认为这些女作家,包括你自己,会有一个群体性的特征或优势吗?

角田光代:青山七惠是很年轻的作者,十多年前《一个人的好天气》在中国很火,我当时也来了上海,目睹了那个盛况,我也问了中国的一些年轻作家,他们都觉得青山七惠写孤独写得很好。吉本芭娜娜的世界是不可思议的,比起写小说,她更像是在写活着本身和宇宙的存在。小川洋子我非常喜欢,她的文学不仅是日本这个区域内(的文学),而是在更大范围、更大意义上的文学。而我自己,不知道怎么评价。我自己比较喜欢的日本作家有太宰治和开高健(日本作家、战地记者),太宰治擅于写人的心理,而开高健的写作姿态是直面自己,这点非常让人敬佩。开高健有部小说写的是记者在战场最前线目睹战争的经历,这样的小说是只有他才能写出来的。

界面文化:那么只有角田光代才能写出来的小说是什么样的呢?

角田光代:这个问题好难。我的小说,可能不是多么巨大的情节的推动,而是在于微小的地方,比如说同样一句话用不同的口气说会对人际关系带来不同的影响,我比较擅长写这种细节,像是人物内心矛盾之处以及非常讨厌的情感,这是我很有自信的地方。

评论