一晃,拍范美忠已经是五年前的事了,我还记得都江堰的茶馆里,范美忠抱着店家的小狗盯着我说话的情景。岷江水从我们身旁悠悠地流走,那水声和着范美忠的长谈,穿过我们身后不远处古老的南桥。那是2009年,汶川地震的第二年,我应《男人装》杂志邀请拍摄范美忠,此一年前,身为都江堰光亚学校中学教师的范美忠因在地震时最先跑出教室并就此发表个人观点而成为全国道德批判的众矢之的,亦成为举国闻名的“范跑跑”。当我再次拾起这段往事,我觉得我的照片不论如何都无法真诚起来。我用快门的“咔嗒”声消费着那些或许与我永不相干的人。我带着一种强烈的近乎于好奇的方式梳理这些回忆,并隐隐带着某种负罪感。我努力让自己对那次拍摄既不充满敬意,也无敌意。

四月的成都阴晦依旧。从机场出来,我和编辑在南门汽车站的一间苍蝇馆儿里见到范美忠。他身材瘦小,面色灰黄,嘴唇丰厚(甚至是肥硕),眼睛躲在酒瓶底儿一般的眼镜里,分不清眼珠和镜片。他冲我们笑笑,算是初见的全部寒暄。串串香很快被端上桌儿,他没有谦让,顾自取了两根。

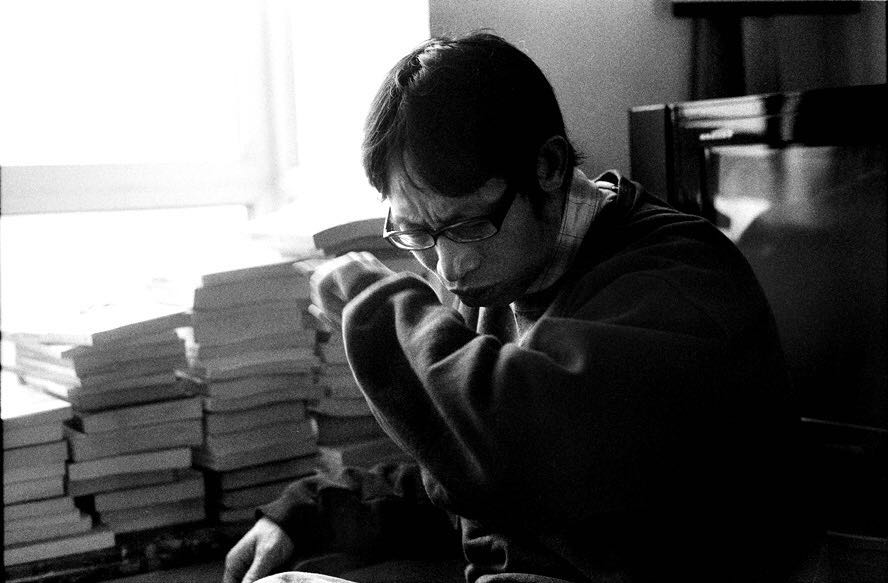

原本采访试的对话,在范美忠的回答里变成个人演讲——每个问题他会答很长很久,每个答案都渐渐引入与问题毫无关系的逻辑之中。他神情专注地盯着眼前十公分的地方,厚嘴唇高速运动,不时飞出一星白点儿,落在桌上或者菜里。他也偶尔会直视我的眼睛,坚定并亲和。话题大多涉猎哲学、历史和文学,我无暇从他的谈话里获取信息。我举着相机不停地按动快门,耳朵里充斥着诸如苏格拉底培根卢梭海德格尔叔本华以及我闻所未闻的名字。范美忠一边说着,一边从钵子里涝起一串儿毛肚,一口捋到嘴里。

此前,我对范美忠知之寥寥。在那个多灾多难又举国欢腾的2008年,范美忠被冠以“师德败坏”、“懦夫”、“行径卑劣”以及更为不堪入耳的标签。民众善于创造崇高的道德标准,对集体价值观深信不疑——他于是因言获罪。

饭吃得匆匆,范美忠约好妻子下午带女儿看病。路上的范美忠一言不发,他的嘴就像装了个开关,出了饭店便切断了电源。医院里挺冷清。迎面走来一个年轻女人,怀里抱着个小女孩儿。范美忠没有做任何介绍,他回过头,非常客气并带有一点儿祈请的语气对我说,“请不要拍到我女儿的脸”,然后回过身,把女孩儿从年轻女人身上接到自己的怀里。他用脸颊贴了贴女孩的鼻尖,轻抚着孩子的后脑勺,将她的头枕在自己的肩膀上。看病的时间不长,我随范美忠离开医院,坐上去往他家的公交车。小女孩儿坐在父亲的怀里望着窗外。父亲不时跟女儿说话,手指向远方。他的指尖贴着玻璃,将现实和倒影形成一个夹角。外面下起了雨。它们不温不火,从遥远的青灰色的天庭落下来,落在不知名的某处,砸起一阵卑微的尘土,而后死去。视野渐渐混浊。摆摊儿的老板不紧不慢地收起桌板。雨水划破玻璃,留下一条条短而惨烈的刀痕。我紧随范美忠一家三口下了车。他们径自走在前面,步履急促。跨过两条街区,我们终于进入一栋楼房突出的回廊。女人在路边的水果滩驻足,挑了几个橙子,付了账,然后重新回到雨里。范美忠将夹克衫盖在女儿头上,穿越宽阔的十字路口。我突然停下来看他们的背影,远远地,我仿佛望见一行奔走于街口的猫,它们的脚下没有声音,它们如此特别,甚至独一无二。

范美忠的家在楼房的顶层。房间不大,简陋,也不整洁。雨天让房间显得很暗。露天的阳台上有一处孩子玩耍的沙堆。红红绿绿的玩具躲在沙子里——它们被沙子掩埋或露着半个边角,留下它们自己都辨识不清的样貌。沙堆外孤零零地放着一张小板凳,它独自面对这盘散沙,看雨水正把它们变成黑色。书房里,书架占满了三面白墙。窗台上也堆着书,大多是哲学、文学,历史或社科类。一套《康德全集》齐刷刷地列队在书架上方最显眼处,如大阅兵一般。我想起曾经拍过的很多企业家的办公室。那些房间的书架上也同样齐刷刷地站满诸如《资治通鉴》、《四库全书》或“世界名著全集”等成套的书。珠光宝气的书脊镶嵌着金色丝线,璀璨而隆重,将办公室们装点得蓬荜生辉。范美忠书架里的书显得陈旧而寒酸,一些冗长的书名啃起来很拗口。我好奇地问他,这么多书都看过吗?他操着川普肯定地点点头:“最多的看过十几遍。我边看边扔,搬几次家,只剩下这么多喽。”范美忠一边说着,一边掇起一撮茶叶扔进我面前的玻璃杯,倒上开水。我随手翻开茶几上放着的一本小册子,纸张暗黄,有的地方正在掉页,文字的空白处布满用圆珠笔写下的小字,密密匝匝。

仿佛过了很久,雨停了。房间里的谈话变成一种惯常而无序的声音,混沌地交织着,在我耳朵里“嗡嗡”作响。它们早已失去语言的逻辑,令我困倦不堪。范美忠太能说了!我暗自抱怨。他的两臂不停地伸出,再收回,变换着各种手势。有一个瞬间,他的左手伸出两指,右手张开,眉头拧成结儿,宛如跟自己猜拳一般。我倚着窗子,拍到了这张照片。我仿佛看到一只特立独行的动物在镜头上化成一粒灰尘。它斯文,佯狂,它轻蔑冻土,欺师灭祖。它与自己欢聚一堂,而后客死他乡。

次日中午,我被约去范美忠任教的都江堰光亚学校。这所于1992年成立的新中国首家私立学校,以培养学生的独立精神和自由思想为旨,它也因“范跑跑”事件而一夜成名。我们同范美忠一起吃过午饭,喝了些茶,回到学校。前夜的雨让学校门口的路有些泥泞。教学楼看不出经历过地震的样子,楼体湿漉漉的,颜色沉稳干净。操场一侧是临时搭建的简易二层楼,远远看去像一只塑料口琴平躺在那里。这是范美忠的宿舍楼。我们从把头的露天楼梯爬上去,进了房间。屋子小极了,陈设也极简陋,床单上印着黄色和灰色的花纹(或者已分不清是黄色还是灰色)。被子没有叠,它们在床的正中央堆成一坨柔软的盆景。床头的方便面残羹边放着一本外国诗选。各式样破旧的鞋子并列摆放在门边的角落里,随时等待主人以最快的速度从中挑选出一双。我端详着它们,猜想着哪一双是地震那天范美忠穿着跑出教室的。

范美忠换好长袜和球鞋的时候,一个十八九岁的孩子在楼下喊“范老师”。范美忠应声跑出过道,打发那个孩子先去球场。“每个星期我们都会踢很多场球!”范美忠有些迫不及待地说,笑容从他黝深的眼镜里渗透出来。

足球场上已经有八九个人了,他们大多长着一张青春期的脸。场地是土质的,雨后泥泞不堪,人们跑起来很吃力。他们常常滑倒,鞋底掘起一片淤泥。不时有人下场,也有刚来的加入他们。范美忠玩了一会儿朝我们走过来。我站在球场犄角闲置的球门后面,隔着球网看他渐行渐近。那些绳子将他的轮廓一点点切碎。有那么一刹那,晃动的网绳让范美忠从我的视野里完全消失——或许此刻我们都在彼此的世界消失了——我们仅是一网之隔。范美忠加快了脚步,他的脚突然与鞋子脱开,向前趔趄着,踩到淤泥里。鞋被粘在原地,像地里冒出一只手将它牢牢抓住。范美忠一边大笑一边脱掉袜子,走到球网前招呼我们,然后拾起鞋,往宿舍方向走去。赤裸的双脚踩在湿滑的泥砖路上,很慢。它们看起来宽厚肥大,仿佛从没被任何鞋子束缚过。一个刚刚换好球衣的孩子迎面跑来,很远便冲我们招手:“范老师不玩儿会儿啦?喔,又有媒体来采访您啦!”年轻人走到我们面前,一边笑一边与范美忠厮打着,然后摆摆手,继续走各自的路。

我拍过的每一个人,在各自心里都住着一颗坚硬的“核”,它们相互追逐、对峙、裂变,然后在我们头顶幻化成一个蘑菇云,释放可怜的快感。立场非黑即白。那些掩盖着自我慰藉的托辞,如同高速公路的追尾,一车咬死一车,夹在中间的幸存者从不自责。范美忠的谈话极少带着情绪,比如忿怒、抱怨,甚至明显的好恶。“那件事在生活上确实带给我很多困扰”,范美忠笑笑说,“但都不是问题,我需要原谅所有人,包括自己。那件事让我更清楚地认识这个世界。”

范美忠没有约我们一起吃晚饭。我的理解是,在他眼里,不论我们是善意、恶意或另有用心的媒体,他都没有与我们过多亲近的必要。晚上六点是语文课。上课地点在一间临时教室(其实那只是用铁皮搭建的面积稍大的“帐篷”)。教室里,年轻人稀稀落落坐在不同的位置,像一盘刚开局的围棋。有几个孩子埋在后排的书桌里打游戏,一对儿男女生在角落里卿卿我我。范美忠敲一敲讲台,示意他们不要打扰到其他同学。“听讲是学生自由,可以随时来随时走,我从不强迫他们,他们都已经是成年人了”,下午在南桥附近的茶馆里,范美忠抱着老板家的小狗笑着对我说:“他们大部分是富家子弟,家庭背景好,很多还没毕业就被送到国外留学了。”

窗外,校园安静异常,就像有某种危险正在教室不远处的树丛里悄悄酝酿。讲台上的范美忠拿着我完全陌生的课本,他说着话,我听不见任何声音。我看见少年时代的自己坐在这间教室,讲台上的面孔突然变得熟悉,喋喋不休,一切依旧没有声音。那个少年回过头,在我和他视线交错的刹那,我看到一条被时间挡住去路的蛇。我早已忘记是怎样的过往创造了此刻的我——懂得爱憎和分别,时常忿怒和憎恨,并由此诞生难以自持的沮丧——我手持相机,掌心和金属之间隔着汗。

我走出教室,天几乎完全黑下来,房间里暖色的灯光让远处地平线泛着一层幽邃的蓝。学校大门外墙上镶嵌着中英双语的校训,第一排是Honesty,诚实。“我没想过要谁认同我的观点,那是他们的自由。我只是说了心里想说的话而已。”

都江堰四月的夜晚有些湿凉,人力车吱扭吱扭地向长途汽车站缓缓移动。视野两旁偶尔没了路灯,扑面而来的车灯明晃晃地将我的眼睛照得一片漆黑。远处工地吊塔的光点缀在黑色的世界里,与中国大多数的城市景观没什么不同。两千二百年前,蜀郡守李冰父子凿玉垒山,筑飞沙堰,令岷江途经灌县之水“竭不至足,盛不没肩”,不成祸患,始成都江堰。两千多年里,人类看上去从未停止进步,而有一些东西仿佛依然原地没动。车站里去成都的班车都已停运,我和编辑上了一辆黑中巴。等了半小时,光头司机仍在揽客,我们于是下了车,坐进一辆的士。背包刚扔进后座,的士司机就被中巴车下来的一群人拉出驾驶室,为首的光头扇了他一记重重的耳光。我们被赶下车,走出很远,离开黑中巴的视野后终于有出租车愿意搭载我们。

车上,我把这事儿讲给司机,司机若无其事地笑笑:“你索那些黑宗巴噻!吼吼,”他仿佛故意岔开话题:“地怎姿后,增个都江堰都在搞建色噻。开发房地惨、修路,规模空前。”

2014年12月7日

评论