文|节律科技

关于人工智能对人类社会未来结构可能造成的洗牌似的冲击,似乎在三年前AlphaGO击败人类职业围棋选手后似乎就没有停止过讨论。

这两年AI更是发展迅猛,机器翻译的准确度正在肉眼可见地提升,Google Duplex开始能用自然语言打电话,Project Debater在辩论赛上打赢过人类选手。

在很多人的预测中未来很多行业都会因为人工智能的发展迭代,未来人类能胜过AI的或许只有需要同情心和创造力的职业。

去年有位记者在CES(Consumer Electronics Show,消费电子展)上和机器人玩拼字游戏,不出意外地输了后,她在报道中这样写道:

“我本以为和一个拼字游戏机器人一起玩会是个很好的、有趣的事情。我甚至想象它们能用在养老院,作为老人们的疗愈伙伴。但是在CES体验过后,我觉得我完全错了。”

“它使用人工智能、3D视觉和手眼协调相结合的系统,先客气的给对手倒一杯咖啡,然后无情地在拼字游戏中压碎他们。”

“与机器人玩游戏并不是那么有趣,机器人的程序是为了最大限度地获得胜利,同时它还拥有整个字典的能力。”

“它也不调整自己的比赛水平以与对手相匹配。它那毫无表情的脸始终沉默,只因为它没有情感。”

真的吗?机器人真的没有办法拥有情感吗?情感是什么?情感真的是动物们所独有的吗?

别忘了曾经智能也被认为是人类所独有的,人工智能(Artificial Intelligence)这个词其实本来听起来也很怪,传统的智能含义包括“意识、思维、本能、认知等”,智能也能人工么?

但现在“人工智能”的概念毫无疑问已经被人们普遍接受了。既然人工智能已经可以模拟人类的某些思考过程,“人工情感”也会成为可能吗?在未来通用人工智能会成为现实吗?人工智能拥有情感,也能学会想象吗?TA会像人一样顿悟吗?会思考死亡/生命意义吗?TA也会爱吗?

这些问题现在当然还没有定论,但不妨碍我们可以先发挥我们智人好不容易进化出来的智慧来想象一下——

今天要推荐的是来自被称为“人工智能之父”马文·明斯基(Marvin Minsky)的一本争议很大、毁誉参半的书《情感机器》,甭管他的观点对不对,在我看来,这至少是本充满了直觉、洞察、想象力的书。

不管你是对人心感兴趣,想要了解情感、思维是如何运作的,还是对人工智能感兴趣,想要想象预测它未来的走向,或者干脆想在人工智能领域做点不一样的尝试,这本书应该都能给你一些有意思的启发。

毕竟它的写作目标是:解释人类大脑的运行方式,设计出能理解、会思考的机器,然后尝试将这种思维运用到理解人类自身和发展人工智能上。

从马文·明斯基说起

因为本文预设的读者是一般的对人工智能并没有那么了解的普通人,所以我们先从马文·明斯基是谁开始讲起。

马文·明斯基,人工智能领域先驱,麻省理工学院媒体实验室名誉教授、数学家、计算机科学家,2016年去世,享年88岁。1950年,他与同学邓恩·埃德蒙一起,建造了世界上第一台神经网络计算机,被视为人工智能的一个起点。1956年,他和约翰·麦卡锡一起发起并组织了达特茅斯会议,在会上首次提出了“人工智能”的概念。

他在人工智能领域卓有成就:是人工智能领域首位图灵奖获得者,虚拟现实最早的倡导者,也是世界上第一个人工智能实验室MIT人工智能实验室联合创始人。除此之外,他对艺术、哲学也很感兴趣,会用钢琴即兴创作赋格曲——这并不简单,还被另一位教授人工智能的老师认为是“文学家、作家、半个哲学家”。

智能来自多种思维模式的切换

在1985年出版的著作《心智社会(The Society of Mind)》里,马文·明斯基提出“智能不是任何单独的机制的产物,而是来自于众多能力各异的代理之间存在的一种可控的互动”。

2006年出版的《情感机器:常识思维,人工智能和人类思维的未来》是他的最后一本著作。在书中他认为理性和情感不是二元对立的,在他看来意识、情感、推理都是思维,只是智能的不同方式而已(在他看来情感是一种用来增加智能的方式)。意识不是单一的"自我(Self)",而是不同心理过程所组成的"分布式云(Decentralized Cloud)"。

在明斯基看来:人类之所以是一种独特的足智多谋的动物,是因为他能用多种方式去处理任何事情。

是什么魔法般的秘诀让我们如此智能?秘诀就是没有秘诀。智能的力量来源于我们自身丰富的多样性,而非来源于某一单个的、完美的准则。

——马文·明斯基

类似的,《了不起的盖茨比》的作者,美国著名作家菲茨杰拉德也说过:

“检验一流智力的标准,就是头脑中能同时存在两种相反的想法但仍保持正常行动的能力。”

他反对二元对立,比如情感与理智,积极与消极,因为“几乎没有哪两个分离且互补的部分的区别能够描述两种真正不同的想法。”

“如果你仅以一种方式‘理解’某件事情,那么你可能根本无法理解它,一旦走进死胡同,你便无路可逃。但是,如果同时使用多种方式来表征某物时,一旦你遭受挫败,便可以转换到其他思维方式,直到找到一种适合自己的方法为止。”

在《情感机器》中他列举了人类的19大思维方式,在我看来这都是些常识性的思维方式,而且在这些思维方式中情感和理智同时存在。

他列举的人类的19大思维方式包括:

- 知道解决方式。

- 广泛搜索。

- 类比推理。

- 分解攻克法。

- 改述法。

- 规划法。

- 简化法。

- 升华法。

- 转移主题法。

- 理想化思维法。

- 自我反思法。

- 模仿法。

- 逻辑矛盾法。

- 外部表示法。

- 想象。

- 求救。

- 寻求帮助。

- 放弃。

在他看来真正的人工智能应当类似人脑,具备情感、具备大量常识性知识,能在各种思维方式间切换。

情感是一种人类特殊的思维方式

因为“心智”是如此复杂的“机器”,所以他觉得不能用寻找最简洁的、大一统的数学规律的方式去解释,而应该用最复杂的方式去解释我们最熟悉的精神活动。

“因为大脑拥有数千个部件,每一个部件都负责不同的特定工作:一些部件识别环境,一些部件促使肌肉执行行动,一些部件制订目标和计划,还有一些部件存储和使用大量的知识。尽管对大脑的运行方式不甚了解,但我们知道,大脑是在信息的基础上构建的,而信息又包含数以万计的遗传基因,因此大脑中每一个部位的运行方式都受不同的定律约束。”

他用“资源”来指代心智(包括认知、行动到思维方式等)中多种多样的结构和过程。在他这“资源”是一个模糊、抽象意义上的概念,不涉及在大脑中的特定结构、具体位置,毕竟脑科学研究日新月异,不宜过早下定论。

▵他心中的资源模型就像这样

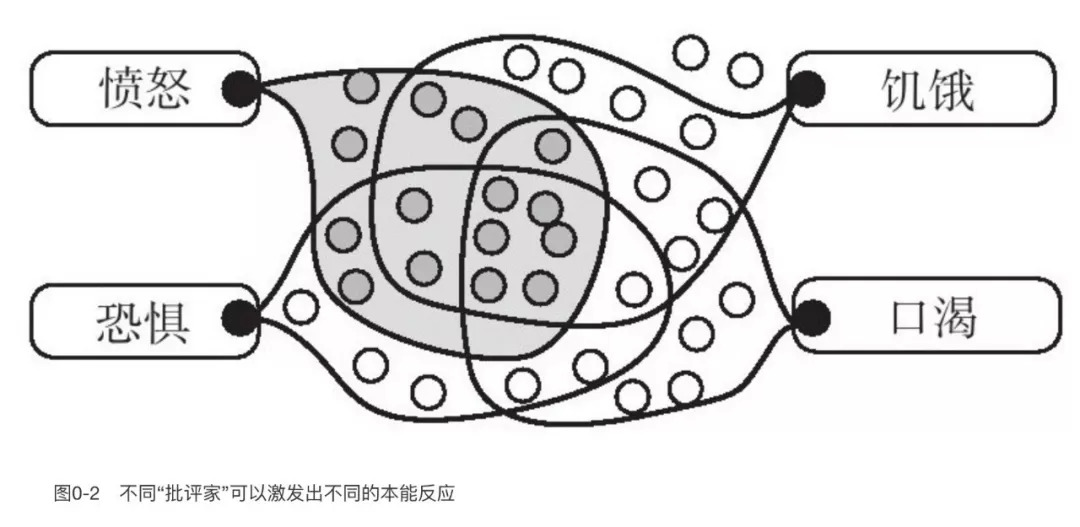

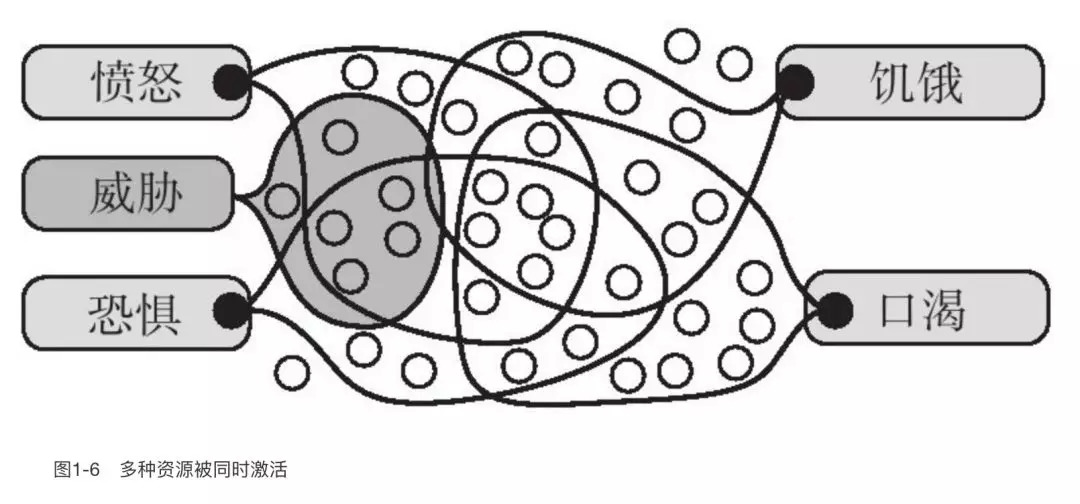

而情感是一种人类特殊的思维方式。每一种“情感状态”都是因为激活了一些资源而关闭了另一些——大脑的运行状态就此改变。

比如这样:

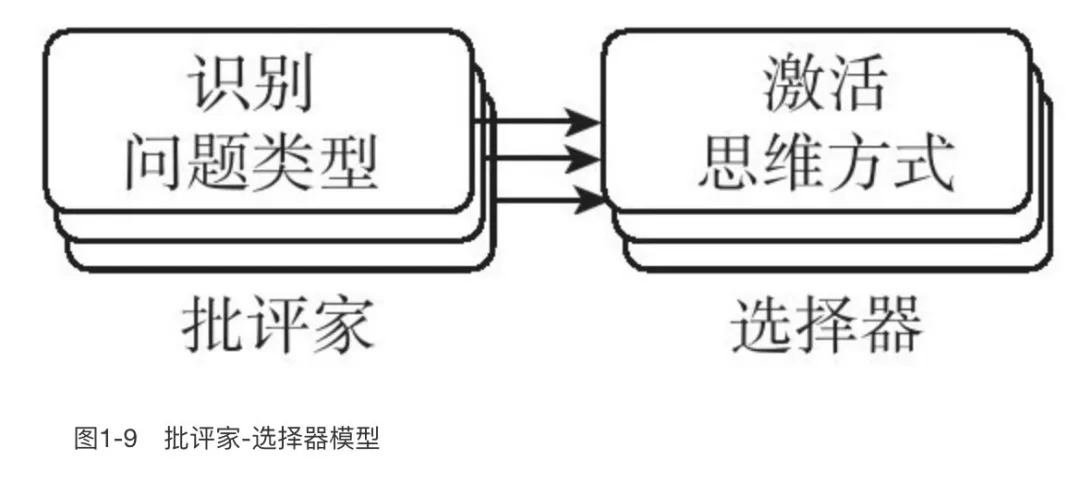

改变情感状态的模型则是“批评家-选择器”模型。

叫‘批评家’是因为,人类智能的一个突出特点是不断学会“什么不该做”,也就是从错误中学习,积累成为我们的知识库。心智‘批评家’通过纠正性警告、外显抑制或内隐束缚来让人类得以顺利执行行为,避免因犯错导致灾难。

批评家也是一种资源,每种“批评家”资源会专门识别某种情况,然后激活其他特定的资源集。而之所以先提到“愤怒、饥饿、恐惧和口渴”的情感状态,是因为在明斯基看来这是一些我们与生俱来的本能反应,这些本能反应有利于人类祖先们的生存。

不过有时候本能反应可能会出问题,比如有些资源可能被同时激活,例如:在感到威胁时你可能又愤怒又恐惧。

——所以在有些动物身上可能同时出现“又想战又想逃”的状态,然后会导致僵直状态(人在焦虑情绪中也可能产生类似的状态),但人类可以在成长过程中通过不断地在错误中学习、“自我反思”发展出“更高层的思维方式”的方式避开这种本能的状况。

成人精神活动的6大层级

人的自我意识在不同年龄段的发展不一样(很明显这个模型是明斯基从自己的生命体验中提炼出来的)

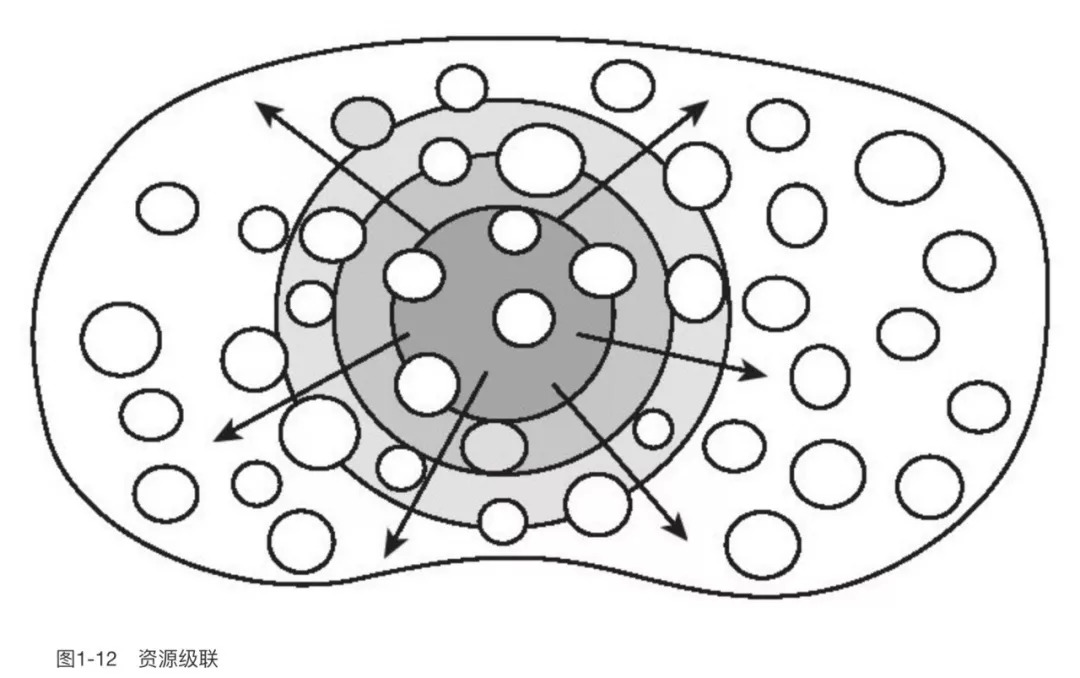

有时候一些“情感状态”的改变会激活更多其他资源,那么最终将导致资源的大规模“级联”。

以“爱情”为例。

如果你曾经坠入过爱河,你一定知道在爱情中变得“不像自己”的感觉。

“当一位朋友爱上了某人,他就像变了一个人似的,成为一个有目标、有规划、懂得换位思考的人,就像一个刚刚被打开的开关或刚刚开始运行的程序。”

恋爱让人的状态就像被激活的程序一样,充满了全新的资源。更进一步,这些被激活的资源还会引发其他资源的联动,从而激活更多的资源,导致资源的“大规模级联”。

所以恋爱常常能使人改变精神状态和思维模式,在热恋情况下人们经常容易关闭通常用来识别他人错误的资源,同时用恋人希望我们拥有的目标替代自身原有的目标。

但当恋人们在爱情中开始一些全新的思维方式时,不代表所有的资源都会被替代,他仍将像以前一样能够看、听和说,但是他将以不同的角度去理解事物,并会选择不同的主题进行讨论,优先级也会发生改变。

我不真的凭我的眼睛来爱你,

在你的身上我看见了千处错误;

但我的心却爱着眼睛所轻视的。

——莎士比亚

同时这也可以解释为什么失恋那么痛苦,因为这会导致另一“痛苦”尺度上的情感级联。

在明斯基看来“快乐和疼痛拥有共同的机制。两者都会分散我们的注意力,都与我们学习的方式相关,都会改变我们其他目标的优先权。”

虽然人人都希望拥有处在更积极的情感状态中,但明斯基认为“负面经验”是每个人宝贵的常识性知识宝库中的一部分。换言之,我们的许多知识都是从错误中习得的。

而情感就是在我们渴望和目标过程中,帮助我们增强智能的思维方式之一。

因为需要在不同思维方式之间切换,我们才产生了脾气、情绪、性情以及许多不同的精神障碍。比如他认为现在常见的“躁郁症”可能就是一种批评家控制不良的情况:当人们反复激活太多批评家、然后又关掉过多批评家时。

凯·雷德菲尔德·杰米森关于躁郁症的阐释:波动情绪和能级的循环往复是善变的想法、行为和感觉的潜在原因。疾病是人类的极端体验。轻微的精神错乱、异常清楚、快速的“精神癫狂”以及严重的智障,思维穿梭于这三者之间却无法进行任何有意义的精神活动。行为陷入了两个极端:要么疯狂、膨胀、奇怪、充满蛊惑;要么封闭、倦怠、有自杀倾向。情绪会在欢快、绝望和易怒之间徘徊……但是在早期轻微的阶段中,由狂躁带来的高涨情绪却是快乐、多产的。

但这不是情感本身的问题。只要我们的热情没有高涨到对自己有害的程度时,他认为不同的思维方式就成为被人们称作“智能”(英文为intelligence或resourcefulness)的重要组成部分,这个过程不仅适用于情感状态,也适用于我们所有的精神活动。

“自我”使用感官系统观察世界,然后将其学到的内容储存在记忆里。它源于你所有的渴望和目标,并通过挖掘你的“智能”来解决所有问题。

——《情感机器》

为什么会认为自己是一台机器?

其实写到这里,我并不确定有多少人耐心读了下来,并没有一开始就启动内心的“批评家”觉得马文·明斯基说的都是些什么鬼。

“为什么有人会认为自己是一台机器呢?”也许很多人一开始就在心里疑问了。

关于这个质疑,明斯基也料到了(或者曾经也被问到了),因此他在书里这么回答:

说一个人就像机器一样,有两种不同含义。第一种含义是一个人没有打算、目标或情感;第二种含义是一个人固执地执着于一个单一的目标或政策。每种含义都显现出残暴和愚蠢的特性,因为过多承诺必将导致更多的刻板行径,然而缺乏目标也将导致一定的盲目性。可如果本文表达的观点正确,那么所有其他观点都将被推翻,因为我们将给出使机器人不仅有“毅力”“目标”“智能”,而且有制衡机制和通过进一步扩大它们的学习能力来成长的方法。

不管明斯基的机器人目标能不能实现,书中有一段他赞同计算机天才Reddit联合创始人亚伦·斯沃茨的一段话,我挺认同的。

亚伦·斯洛曼觉得定义意识根本不重要,他相信定义意识会转移我们对重点和困难问题的关注。而明斯基完全同意斯洛曼的观点。认为“为了理解思维是如何工作的,我们必须研究每一个‘截然不同的事物’,然后探寻什么类型的机器能够完成它们中的一些或全部工作,换言之,我们必须尝试设计(而不是定义)能够做人类思维所做工作的机器。”

或许只有在我们尝试设计一个真正具有“人性”的机器人时,我们才会更加了解人性吧。

而马文·明斯基给出的答案是:

我认为人类的尊严来自人类自身的构造:处理多种情况和困境的不计其数的方法。多样性正是人和动物以及与过去所制造的机器的主要区别所在。

▵一部名叫《Sophia Awakens》的短片截图

注:她现在依然只是一个看起来像“拥有感情”的机器人,但未来,谁知道呢

评论