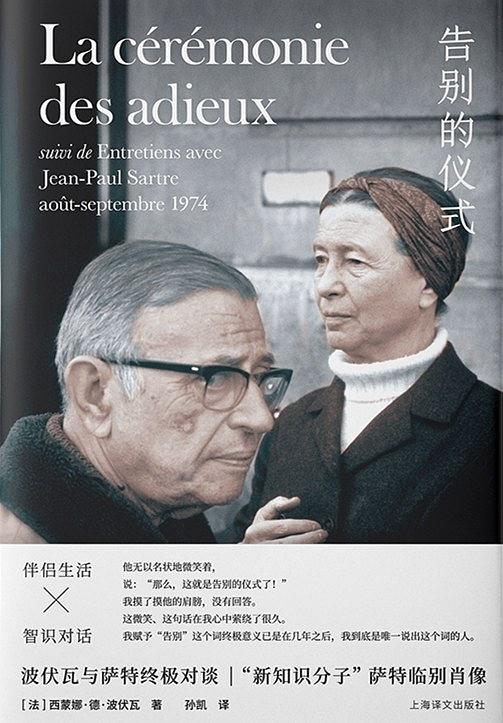

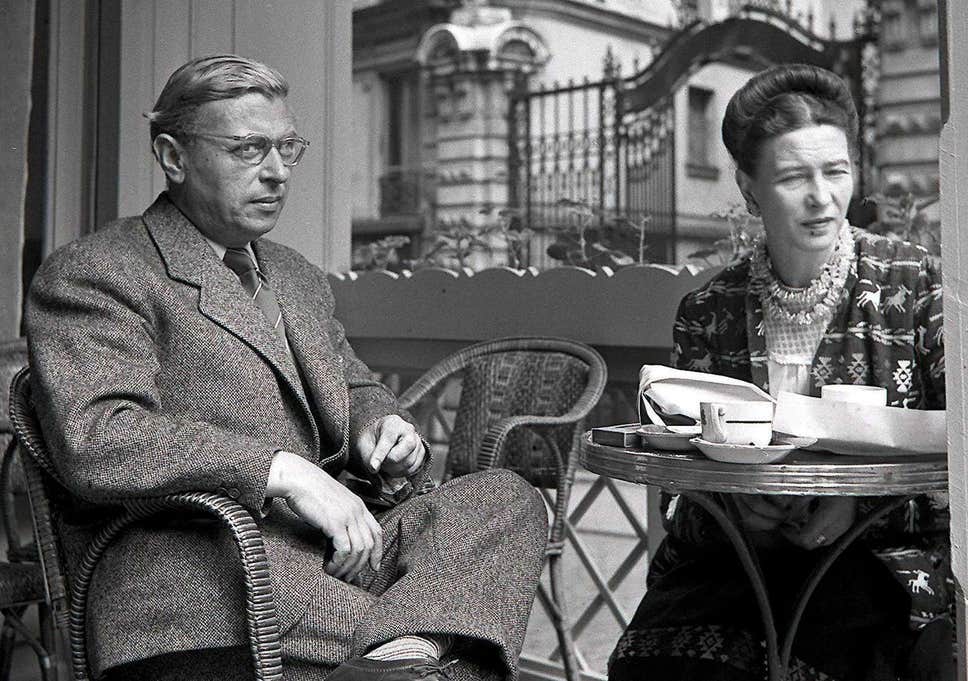

按:西蒙娜·德·波伏瓦与让-保罗萨特二人堪称全世界最有名、最神秘的伴侣之一,智识与情感彼此缠绕的开放关系究竟是什么样的?从二人的对话实录中,我们或可得以一窥。

萨特65岁之后视力下降,后来几乎失明,虽有心写自传却无法完成,波伏瓦提议将两人的谈话用录音记录下来,再整理成文。波伏瓦和萨特一个大胆提问,一个知无不言,没有提防也全无设限。波伏瓦既是这场对谈的提问者又是萨特生活与思想的参与者,他们从切身之事向远处和高处谈开,童年、工作、思想、生活、旅行、饮食、病痛,他们分享一切故事与想法,也在这一过程中回忆了彼此陪伴和共同生活的经历。

波伏瓦与萨特的长对话占据了《告别的仪式》一书近四分之三的篇幅,波伏瓦带领我们从她的视角出发审视萨特的一生,甚至萨特自己也参与进这场审视,从童年与成长,到他的情与爱、乐与怒、生与死。在对谈之外的其他章节,波伏瓦集中于萨特最后十年的生命,以伴侣的视角描述了一个平凡的、日常生活中的萨特。她写作的主要依据是自己的日记,以及从朋友的笔录和口述中收集的各种材料,这也使得《告别的仪式》颇具史料价值。从中读者可以看到萨特在晚年健康每况愈下之时的心理转变,他对待疾病从初识到恐惧,从讳疾忌医到放下杂念,波伏瓦为我们描绘了一位伟大哲学家在面对生老病死时“普通人”的一面。

经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从《告别的仪式》收录的长对谈中节选了波伏瓦与萨特畅聊旅行的一部分内容,萨特不避讳承认年轻时对冒险的痴迷和想象,以及自己如何享受浸透式旅行——和当地人打成一片,“在一个广场上叼着烟斗什么都不做”,萨特对波伏瓦说,“法国成了一个让我们变得狭隘的信封”,而旅行“为我打开了另一个维度。我们感觉到自己多了一个维度,一个外面的维度,存在于这个世界的维度”。借着这段关于旅行的回忆和谈话,我们或许也可以随波伏瓦、萨特二人一同上路,一方面去看看那个法西斯主义和纳粹主义横行的旧世界,一方面一窥他们对彼此看待世界的路径和方式的影响以及二人之间深厚的情感。

[法]西蒙娜·德·波伏瓦 著 孙凯 译

上海译文出版社 2019年10月

《与让·保罗·萨特的谈话》(节选)

(一九七四年八月至九月)

文 | 波伏瓦 译 | 孙凯

波伏瓦:我们谈了音乐和绘画,也谈了一点儿雕塑,还有一件属于文化的事情,就是旅行。您做过很多旅行。年轻的时候您梦想去旅行,后来常常旅行,有时有我,有时没我。短途的、简易的、徒步的、蹬车的、坐飞机的,等等。我想让您说说旅行的事儿。

萨特:我的一生是一系列探险,或者说是一场探险。我是这样认为的。探险无处不在,就是很少发生在巴黎,因为在巴黎你不太容易突然看到一个头戴羽毛、手执弓箭的印第安人。我不得不把探险的需求投射在美洲、非洲和亚洲。这些大洲是因为探险而存在的。至于欧洲大陆,探险的几率太小了。于是,我开始梦想去美洲,和野蛮人搏斗,结果全身而退,还能一个人打倒一群人。我经常梦想这个。小时候,我读探险小说,和里面的少年英雄一起坐飞机、坐飞艇去那些令我匪夷所思的国家,我也梦想着去那儿。我梦想着用枪打死黑人——那些吃人的生番,或者打死黄种人。

波伏瓦:这么说您那时是种族主义者了?

萨特:确切地讲我不是。我非常感激探险小说带给我的东西,那是一种对整个地球的向往。我很少认为自己是一个法国人;的确偶尔会这样想,但我也认为自己是——我并不是说四海都属于他,但他的确是以四海为生、以四海为家的一个人。我想,将来要去非洲、去亚洲,通过努力占有这些地方。整个地球,这个思想是很重要的,它在某种程度上是和“文学被用来谈论世界”的观点联系在一起的。世界比地球大,但大致上讲两者是一回事。旅行明确了我的占有感。我说“占有”,是因为我当时是个孩子,而现在不会用“占有”这个词了。我想,确切讲不是占有,而是一个人和他当时所处地域之间的关系,那不是一种以千金散尽还复来、以赚钱寻宝为目的的占有关系,而是一种方式,用来展现我未见过的土地、自然和事物,我将如实见到它们,我自己也会因为它们而发生变化。

波伏瓦:总的来说,是一种阅历上的丰富。

萨特:是的。这就是关于旅行的最初想法,从那时起,我就是一个潜在的旅行者了。您认识我的时候……

波伏瓦:您想参观君士坦丁堡的贫民区。

萨特:是的。

波伏瓦:但您在认识我之前旅行过吗?

萨特:没出过国,除了瑞士。我们去瑞士,因为外公、外婆和母亲需要去一些有水的城市,例如蒙特雷伊。

波伏瓦:但这不会给您带来旅行的感觉。

萨特:不会。

波伏瓦:这给人的感觉是去山区度假。您谋求在日本的职位与此有关吗?

萨特:啊,当然!这个日本的职位是很自由的,有人推荐我去。所以不是我主动申请去日本,而是校长受命选择一位愿意去日本并在京都的一所中学任法语教师的学生。我就报了名。这对我来讲再正常不过了。您认识我的时候……

波伏瓦:是的,您要是去日本,我们就得分开两年。后来没有去成您很伤心。

萨特:后来是佩隆去了,因为他们更愿意请一个语言教师去教法语——我是这样理解的。这样,我的第一次旅行就是我们俩一起去西班牙。这事儿真让我高兴,旅行生涯开始了……

波伏瓦:多亏了热拉西。我们本来出于尼赞的建议很朴素地打算去布列塔尼。结果热拉西说:“我说,你们在马德里住在我家,很容易,来吧,没那么贵,一切都能搞定。”越过国境,对您有什么影响?

萨特:这件事让我成了一个大旅行家。一旦越过一个边境,我就能越过所有的边境,结果,我就成了一个大旅行家。那个边境叫什么来着?

波伏瓦:我记得我们是由菲格拉斯过去的。它不完全是边境,但我们是在那儿下的火车。

萨特:在那儿我们第一次看到了海关职员,结果乐疯了。我们在菲格拉斯高兴得不得了。

波伏瓦:啊!记得那是一个奇妙的夜晚,尽管菲格拉斯是个糟糕的地方,景色完全谈不上美丽——同年我又去了一次——我们住在一个小客栈里,兴奋极了。不过,这完全不是您梦想中的旅行。因为这个旅行同我在一起……

萨特:啊!这是很好的!

波伏瓦:但完全没有您向往的冒险成分。这是一次很乖的旅行,两个大学里的年轻人,没什么钱。

萨特:冒险成分出现在梦里,而在现实中我逐渐除掉了它。从第二次旅行开始,冒险的动机就完结了。我在摩洛哥时——我的小英雄们在那儿进行过英勇的厮杀,就已经完全失去了会有什么事落在我头上的想法。而事实上的确什么也没发生。

波伏瓦:那么……?

萨特:我认为,旅行首先是发现城市、发现景致。当地人物是随在后面的。发现我不了解的当地人。我从法国来,我对法国也不是太了解,或者说了解得很少。那时我还不知道布列塔尼。

波伏瓦:最初几年,我们去了西班牙,后来是意大利,然后我们在法国旅行。第二次西班牙旅行接近尾声时,我们去了归属西班牙的摩洛哥(译注:1912年,法国同西班牙签订《马德里条约》,摩洛哥北部地带和南部伊夫尼等地划为西班牙保护地,直到1956年获得独立),然后去了摩洛哥。这些是我们战前的旅行。还去了希腊。这些旅行给您带来了什么?

萨特:首先是文化方面。比如说,我去了雅典或罗马,太好了!罗马是尼禄和奥古斯都的城市,雅典有苏格拉底和亚西比德。我们是根据文化来规划行程的。在西班牙有热拉西,他是我们的朋友,邀请我们,这别有一番意义。不过,旅行的实质仍然是何为塞维利亚、何为格拉那达、何为阿尔罕布拉宫、何为斗牛戏,等等,诸如此类。我希望理解并找到别人对我说过的一切——不是在高中,而是我喜欢的作家说过的。我不是那么喜欢巴雷斯,但他提到过托莱多古城和格列柯。比方说,我应该看看阅读巴雷斯带给我的关于格列柯的一切。

波伏瓦:您有点儿把事儿说混了。斗牛戏和希腊神殿或一幅绘画不是一回事。这是投入一个国家、投入该国人群的一种方式,这是很可观的。

萨特:斗牛是很可观的。

波伏瓦:您有一种想法,即一个人的旅行方式应该是很“现代”的。

萨特:对。

波伏瓦:我的意思是,例如,当盖耶在格拉那达、在阿尔罕布拉宫逗留时,您不无道理地认为他应该深入到这个城市的下层中去。

萨特:去看看西班牙人。

波伏瓦:看看当下的生活。我还记得在隆达您同盖耶的争辩。您很恼火,因为我们看到的东西都是过去的、死的,贵族宫殿,对您来讲这座城市没有当下的生命。在巴塞罗那,您就很高兴,因为在那儿,我们伸进了一个密密麻麻的生命之城。

萨特:我们看到了西班牙罢工者的罢工场面。对了,我还记得圣乔治将军的政变。

波伏瓦:政变没有持续多长时间。他第二天就被捕了。

萨特:是的。但我们看到将军坐在敞篷汽车上,被市长带走了……

波伏瓦:这同您的冒险梦想有点儿联系。

萨特:啊,是的。这里面有点儿冒险性因素。

波伏瓦:可我们并没有冒任何危险。

萨特:我们没冒任何危险,但在那时那刻,我们同历史事件撞个正着。不管怎么说,我们和人们发生了关系。

波伏瓦:我们同人群一起奔过去。有位妇女伸出手喊道:“太愚蠢了,太愚蠢了。”在异国他乡,环境的改变对您来说有什么意义?

萨特:斗牛以及诸如此类的东西不仅是文化的。它们比在大街上的简单相遇或我在大街上目睹的一次事故更神秘、更有力量。它们汇总了一个国家的方方面面。应该去探究、思考斗牛这种活动,试图找到它的意义。

波伏瓦:吃什么、喝什么——不同的味道也可以给人带来异域的风味。

萨特:当然。我还记得在意大利吃到的意大利糕点。我们聊过很多。

波伏瓦:是的。

萨特:我甚至写了文章。

波伏瓦:对,我记得您把热那亚的宫殿和意大利糕点的味道和颜色进行了比较。我记得在伦敦您也试图为何为伦敦做过一个综述。显然,过于潦草了点儿……但您尝试着抓住整体。在这方面我们俩有很大的不同。我总是喜欢看,什么都看。而您认为浸透是很好的,比方说,在一个广场上叼着烟斗什么都不做。事实上,您就这样很好地把握了西班牙,不逊于您去多看两座教堂。

萨特:没错。我仍然坚持自己的观点。

波伏瓦:现在我多少也这样认为。

萨特:确实如此。在佐科多维尔广场叼着烟斗,我很喜欢这样。

波伏瓦:比如在佛罗伦萨,当时我真是乐疯了,而我却是个糟糕的旅行者。在佛罗伦萨,我们下午两点吃午饭,直到五点前您都不愿意动弹。您在学德语,因为想第二年去柏林。我却出去了,三点到五点之间马不停蹄地看教堂、看绘画、看各种各样的东西。结果,您非常高兴做了一场您所谓的文化之旅。有一个维度我们没有说到,那就是在所有旅行之中,存在着一个政治维度。

萨特:啊!这个维度是很模糊的。

波伏瓦:非常模糊。但我们对政治气氛依然有触觉。

萨特:是的。

波伏瓦:西班牙之旅是共和国,共和国成立了。意大利之旅则相反,是法西斯主义。您在德国待过,我们也在那儿一块儿旅行过,那里是纳粹主义。在希腊是梅塔克萨斯;我们并没有感受到太多,但它对我们来说毕竟是存在的。

萨特:是的,它存在。我们在街边遇到一位市民,他跟我们的思想毫无共同之处,有时双方甚至会在争议中越走越远。我在意大利的感受特别强烈。法西斯主义是切实存在的。我还记得有一个夜晚,在纳沃纳广场,我们坐着,沉入梦想,突然来了两个穿黑衫的法西斯分子,戴着小帽,盘问我们在干什么,声色俱厉地要我们回旅馆去。我们在街边的每一个地方都可以看到法西斯分子。

波伏瓦:我也记得在威尼斯,我们看到了德国褐衫党。这是很不愉快的,尤其您正好第二年想去德国。

萨特:是的,后来我又见到了德国褐衫党。梅塔克萨斯我们也感受到了,但因为我们不是太清楚他想要什么,见我们所知寥寥,他也没怎么为难我们。

波伏瓦:我还记得我们在纳夫普利亚看到一座监狱。我们见到一个希腊人,他对我们说:“所有的希腊共产党员都关在这里。”口气很是得意。这是一座监狱,周围长满了仙人掌。这期间,记忆中最能触动您的东西是什么?在意大利,我们去过两次。

萨特:两次,对。西班牙也是两次。

波伏瓦:我们觉得西班牙更生动些。

萨特:法西斯主义者使意大利变得僵硬、造作,过去的价值或已消失,或被丢弃,在那儿却依然存在,而且意大利人看起来很糟糕。他们在法西斯主义周围抱成一团,让人无法同情他们,他们也没有机会同情我们。我们跟城市和乡下的人没有太多接触。法西斯主义的枷锁无处不在。

波伏瓦:您对那些较早的旅行还记得什么?

萨特:我欣喜若狂,这是肯定的。它为我打开了另一个维度。我们感觉到自己多了一个维度,一个外面的维度,存在于这个世界的维度。法国成了一个让我们变得狭隘的信封。

波伏瓦:对,法国不再是绝对的中心。我想,摩洛哥之旅对您来说也是极为震撼的。

萨特:这是一个完全不同的世界,不同的文化观念,不同的价值。那儿有利奥泰的后代,还有苏丹……一般来说,我们法国人同普遍意义上的法国人交往。我们并未住在阿拉伯人的城镇里。

波伏瓦:我们太与世隔绝了。不过,比如在菲斯,我们除了睡觉之外很少离开阿拉伯城镇。

萨特:我病倒那次,不是在菲斯吗?

波伏瓦:是在菲斯。

萨特:是怎么生起病来的?

波伏瓦:哦,我们吃了一顿当地的饭菜,味道不错,临走的时候说:“真奇怪,我们吃了四道甚至六道菜,本来很难消化,本应感到难受,结果我们一点儿都没事。”我们甚至还争论起来,说:“因为我们没喝酒,没吃面包。”后来您回去躺下了,结果得了肝病,在床上躺了大概三天。

萨特:我记起来了。

波伏瓦:您还记得别的好玩的事儿吗?

萨特:我们同博斯特一起在希腊旅行。那是一次很美好的旅行。我们常在露天睡觉,例如,在德洛斯。还有一个岛,我们在那儿看到了希腊的布袋木偶戏。

波伏瓦:我想您指的是茜拉岛。

萨特:是茜拉岛。然后是在希腊的乡下。我们很乐意在野外睡觉。

波伏瓦:啊!隔一夜就在外面睡一次,我想。

萨特:隔一夜睡一次,是的。

波伏瓦:没有帐篷,什么都没有。特别是那个美丽如画的小城,我忘记了名字,斯巴达附近的一个小城,那里有拜占庭教堂。我们睡在一个教堂里,早晨起来时,周围全是农民。啊,是我在说,本来应该让您说的。

萨特:啊,不,我们一起说,这是我们共度的一段时光。总的来说,这些旅行没有什么节外生枝。我们平静地做着该做的事。我们在外面观察着人们。从巴黎开始,这些旅行富有资产阶级情怀,但深入到国度中后,就没那么多资产阶级情怀了。比如说,我们会在露天睡觉。

波伏瓦:是的,因为我们没有钱。

萨特:别人也能感受这一点,这立即把我们放进了普罗大众之中。

波伏瓦:不过,因为不懂语言,我们常处于与世隔离的状态。我们只在西班牙有过一个当地人领我们转,给我们讲故事,告诉我们咖啡馆在哪儿,巴列因克兰的像在哪儿。我们的第一次西班牙之旅就是这样的。

萨特:多亏了热拉西。在意大利还算顺利,我已经开始学意大利语了。

波伏瓦:是的,能应付得来。不过,我们没有跟人真正交流过。我们遇到的既没有知识分子,也没有政治家。当然,和法西斯主义者也毫无往来。后来是美国吧?那又是另外一种情况了。

萨特:是的。可以说,旅行分作三种。第一种——我从来没做过——叫做冒险之旅。再就是适合于我们状况的旅行,即文化之旅,我们做了很多次。然后,因为一九四五年以来发生了一些历史事件,我们开始做——从来不是严格意义上的政治之旅,但属于某种程度上带有政治意味的旅行。也就是说,在某一片土地上,我们试图从政治方面理解这个国度。

波伏瓦:在旅行中我们不再是孤独的旅行者,而是同当地人建立了联系。这是非常重要的。

书摘部分节选自《告别的仪式》一书,限于篇幅较原文有删节,经上海译文授权发布。

评论