文 | 军事科学院系统工程研究院 周宏

1990年是“七五”计划的最后一年,这年10月,仪征化纤厂这家当时最大的国有化纤生产基地全面建成投产。当年,中国化学纤维产量145万吨,跨入了世界前列。

新中国化纤工业从零起步,用40年时间,为我国今天全球领先的化纤工业铸就了坚实的基石,是世界化纤工业史上的奇迹。这样的成就是怎样取得的?回答这个问题,需要我们重温这段40年的历程。

一、新中国化纤工业建设发展历程中重大事件回顾

从1949年到1990年,新中国化纤工业从恢复旧中国遗留下来的两个人造纤维工厂起步,用15年时间,自主建立了人造纤维工业;从引进设备起步,用10多年时间,创建起了煤基维纶和化纤机械工业;从“2348工程”起步,用25年时间,建成了六大国有石油化纤生产基地,铸就了新中国化纤工业的基石。

这40年的历史主要划分为三个重要时期:

(一)人造纤维工业创建时期(1949-1965年)

(1)新中国第一家国有化纤企业恢复生产。安东人造纤维工厂(丹东化纤厂)是占据东北的日本人于1939年兴建的。东北解放时,该厂因战乱遭严重破坏,已无法生产。1948年东北纺织管理局接收该厂并组织力量恢复生产,新中国有了第一家国有化纤企业。1950年朝鲜战争爆发,其复工延迟。1956年夏,该厂再次动工复产,仅用一年多时间即正式投产。

(2)第一家公私合营化纤企业开始生产。上海安乐人造丝厂是民族资本家邓仲和于1937年购买法国二手设备创建的。法商因战乱没交付关键设备,故解放前该厂就从未生产过。1950年,纺织工业部出资与该厂公私合营,并组织恢复生产。1951年该厂纺出了新中国第一束人造丝,并在上海土产交流会上展出。上海市卫生部门因该厂挥发性气体污染环境,不同意其在市区生产,故1953年停建。1956年上海卫生部门同意其技改后复产, 1958年5月1日该厂正式投产。

丹东化纤厂和上海安乐人造丝厂恢复生产,是新中国化纤工业的起点。

(3)1954年9月国务院颁布《关于棉布计划收购和计划供应的命令》,国家开始按每人每年16-20尺的标准给城市人口发放布票。

(4)纺织工业部成立化纤工业筹备小组。建国初,化学工业部负责化纤工业的建设。但化纤在13个化工行业中排位最末,发展较慢。纺织工业部1953年向中央报告了牵头发展化纤工业的设想,并于1954年秋成立了“纺织工业部化学纤维工业筹备小组”。筹备小组领导了丹东和上海两家人造丝厂恢复生产和一批人造纤维工厂的建设等工作。

(5)1954年华东纺织工学院设置化学纤维工艺学专业。1954年初,钱宝均和方柏容两位教授提出了设立化学纤维专业的建议,主管教育的纺织工业部陈维稷副部长十分重视,并全力促成当年夏天华东纺织工学院的“化学纤维工艺学”专业就开始招生。陈维稷副部长早年留学英国学习印染,早在1950年,他就提出要把上海安乐人造丝厂建成研究化纤技术和培养人材的基地。

(6)提出人造纤维产业发展设想与建设保定化纤厂。1956年发达国家人造纤维的用量已占纺织纤维用量的30%以上,而我国的比例则很小。纺织工业部计划在二五期间,从苏联引进一个尼龙、两个粘胶短纤和一个粘胶长丝等四个大型化纤厂,为发展人造纤维工业打基础。但苏联态度不积极,让我从民主德国引进。1956年9月中德签订了订货合同。同年12月国务院批准了保定化纤厂建设方案。保定化纤厂1957年10月开工建设,1960年7月建成投产。

(7)化纤工业管理体制的调整变革。国务院决定,化纤工业划归化工部,中央企业下放给属地。1958年6月,纺织部将保定化纤厂划给了河北省石油化学工业局,将丹东化纤厂下放给了辽宁省。1960年5月,国务院决定,合成纤维工业和人造纤维工业分别由化工部和纺织部负责,北京化纤实验厂划归化工部,丹东化纤厂和保定化纤厂又收归纺织部。

(8)“天然纤维与化学纤维同时并举”成为了纺织原料工业的建设方针,人造纤维工业得到大力发展。1960年7月纺织部决定,自主研制全套生产设备,建设一批人造纤维工厂。邓小平就此批示:“我看是值得的,还有合成纤维也必须考虑。”同年9月党中央批准了纺织部提出的“天然纤维与化学纤维同时并举”的纺织原料工业建设方针,并要求“积极发展人造纤维”。纺织部随即组织了对全国可制造木浆的林业和农业资源的调研;同时,组织骨干纺织机械厂的科研人员,消化吸收引进技术设备,研制粘胶纤维成套生产设备。1964年3月,按中央要求,纺织部、一机部、林业部和化工部组建了人造纤维会战指挥部,推进人造纤维工业建设。

(9)1961年,成立于1959年的北京纺织工学院更名为“北京化学纤维工学院”;1964年起,纺织部陈维稷副部长兼任院长。

(10)1963年12月,纺织部成立了“化学纤维工业管理局”。

(11)首批采用国产设备建设的人造纤维工厂建成投产。1960年纺织部决定研制国产设备,建设6家人造纤维工厂,南京化纤厂为建设重点。中国纺织工业设计院负责这批工厂的总体设计和生产设备研制。1961年9月首批自主研制的人造短纤维成套生产设备,在上海第一棉纺织厂化纤分厂投入试生产。

纺织部钱之光部长,是“新中国现代纺织工业的主要奠基人”,直接领导了早期化纤工业的各项建设。1964年南京化纤厂投产前,时年64岁的钱部长在该厂蹲点指导长达两个多月;全线试车的当晚,他在车间现场观看,投料成功后,他赞扬职工:你们干得不错。

我国历时5年打通了自力更生建设人造纤维工业的发展道路。1965年底,我国首批自主设计建设的人造纤维工厂全部建成,人造纤维产能达到了5万余吨。此后,为发展汽车工业,1965年纺织部又开始新建上海第二化纤厂和湖北化纤厂等强力人造纤维帘子布工程。湖北化纤厂采用了新一代国产成套技术设备,生产的人造纤维强力帘子线的性能达到了当时的国际标准,使我国人造纤维工业的建设水平实现了新的跨越。

自主建设人造纤维工业,新中国化纤工业建设迈出了第一步。

(二)煤基维纶和化纤机械工业创建时期(1962-1975)

由于当时还不具备发展石油化纤的条件,所以,新中国的有机合成化纤工业是从建设煤基维纶工业起步的。

(1)引进维纶技术设备。1961年,纺织部形成了创建煤基维纶工业的设想。1962年12月中央批准,从日本引进1万吨维纶和聚乙烯醇成套技术设备,化工部和纺织部分别负责建设生产聚乙烯醇的北京有机化工厂和生产纤维的北京维尼纶厂。这是新中国首次从未建交的资本主义国家进口成套技术设备。北京维尼纶厂于1965年9月建成投产。邓小平参观该厂得知1万吨维纶可以顶替20万担棉花时表示,要多建几个这样的工厂。

(2)根据中央决定,1970年7月10日,原纺织工业部、第一轻工业部、第二轻工业部合并为轻工业部,钱之光任部长。

(3)创建首家化纤机械制造厂。1968年11月,我国第一家化纤机械制造厂-国营邵阳第二纺织机械厂动工兴建。由此,纺织机械工业与化纤工业共同开辟了新中国的化纤机械产业。

(4)采用自主研制的生产设备建设九个维纶工厂。1971年,国家决定以维纶为重点发展合成纤维工业,在福建、江西和安徽等省建设8个万吨级、在石家庄建设1个5000吨级的9个维纶工厂,当年即开始建设。江西维尼纶厂于1974年投产,福建维尼纶厂和石家庄维尼纶厂于1975年投产;三厂均生产正常、产品质量稳定,说明当时的国产维纶成套生产设备基本过关。

(三)石油化纤工业创建时期(1965-1990年)

(1)首次引进石油化纤技术设备。1965年4月,国家批准从英国引进了年产8000吨腈纶和年产3386吨丙纶的生产装置各1套,分别于1969年和1970年投产。

(2)自主创建第一个大型国有石油化纤生产基地-“2348工程”。这项工程是在湘北山区,建设一家集原油炼化、化纤制造和织物织造为一体的三线工厂,以保证解放军“一颗红星头上戴,革命红旗挂两边”的65式新军服的布料供应。工程1965年开始筹划,1969年4月动工,1971年5月建成投产。1969年9月中央批准,“中国人民解放军总后勤部第2348工程指挥部”成立。该工程可每年炼制250万吨原油,制取15万吨的20多种化工原料,生产涤纶5000吨、锦纶5000吨、腈纶1万吨,织造军服布料4000万米,可供全军每人制作两套军服。

该工程还有一个重要作用,就是为毛主席和党中央批准“四大化纤”的引进,提供了实践论证和科学决策的基础。

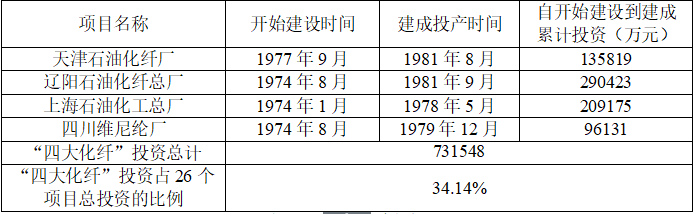

(3)引进成套技术设备建设四个大型石油化纤生产基地-“四大化纤”。1973年3月,为加强农业、轻工业和基础工业,中央批准了“四三方案”,即用43亿美元引进26个成套技术设备项目。“四大化纤”工程就是其中的4个化纤项目。

决策背景。“四大化纤”总投资70亿元,相当于1949-1972年的22年间国家对纺织工业投资的总和。实施如此重大的举措,一靠毛主席的动议和决策,二靠周总理的运筹帷幄,三靠举一国之力办大事的制度优势。

毛主席有个独特的搞调查研究的方法,就是让身边工作人员利用节假日休息时去搞社会调查。这让他很快就知道了人民群众是多么喜爱“的确良”服装。1971年7、8月间的南巡途中,有位工作人员反映,周末排了半天队,才买到条“的确良”裤子。毛主席问周总理,怎么不多生产些?周总理说,我们没有技术,生产不了。毛主席问,买个厂行不行啊?周总理说,那当然行。

毛主席引进国外化纤生产设备的动议,正契合了周总理的考虑。周总理一直谋划着如何突破纺织原料长期不足、难以满足人民穿衣需求的困局。建国后,纺织原料长期依赖棉花,但粮棉争地,棉花长期供应不足。为多产棉花,1962-1979年国务院每年召开全国棉花工作会议,周总理都亲自主持,制定政策措施,鼓励多产棉花。即便如此,我国棉花产量也都长期保持在4000万担左右,距纺织工业的需要和人民的衣被需求相去甚远。1970年7、8月轻工业部成立后不久的一次会议上,周总理就明确提出:“全国重点抓轻工,轻工重点抓纺织,纺织重点抓化纤。”

周总理亲自运筹制定了史称“四三方案”的建国后第二次大规模成套技术设备引进计划。他指示,必须引进能够解决重大问题的项目。正因如此,作为“四三方案”中的核心项目,“四大化纤”工程的建设大大提升了我国化纤工业的整体水平,初步解决了人民的穿衣问题。

组织领导。1949-1972年国家对纺织工业总投资73.25亿元,主要用于了建设棉纺工业。而“四大化纤”的70亿元总投资,则主要是用在石油化工装置上。

1973年2月 ,轻工业部成立了有“小纺织部”之称的成套设备进口办公室,负责“四大化纤”工程的对外谈判、计划、基建和生产准备等工作,焦善民副部长兼任主任。焦副部长1958-1964年曾任甘肃省委书记处主管工业的书记,期间,对我国石油化工工业开创者-时任兰州化学工业公司副经理兼总工程师的林华同志比较熟悉。林华1961年提出,要引进技术设备,尽快将煤粮化工转型为石油化工;1962年周总理听取了林华的汇报,批准引进了12套石油化工化纤装置;年产能8000吨的腈纶装置就是其中的一套;由此,兰化成为了我国第一个石油化工基地。焦副部长1974年初调林华任进口办副主任、1975年接任主任,主抓“四大化纤”建设。林华还带来了10位兰化的技术人员,为以石化装置为主体的“四大化纤”建设提供了重要的技术保证。

林华1936年毕业于上海光华大学化学系,1940年参加革命,曾任延安自然科学院教员和延安陶瓷玻璃厂工程师,因工作出色,1944年被评为陕甘宁边区“甲等劳动英雄”;1981年任国家计委主管原材料工业的副主任;1994年当选中国工程院首批院士。

工程建设。“四大化纤”的建设目标是:①上海石油化工总厂采用以原油为原料、乙烯合成为中心的工艺路线,引进日本的技术设备,建设生产涤纶、腈纶、维纶和高压聚乙烯树脂的石油化工化纤一体化企业;②辽阳石油化纤总厂采用以石脑油为原料、芳烃提取为中心的工艺路线,引进法、德、意、日等国的技术设备,建设生产锦纶、涤纶和原料树脂的大型工厂;③四川维尼纶厂采用以天然气为原料,乙炔、醋酸乙烯和聚乙烯醇制备为中心的工艺路线,引进法国和日本的技术设备,建设生产维纶和原料树脂的大型工厂;④天津石油化纤厂采用以石脑油为原料、对二甲苯制备为中心的工艺路线,引进日本和德国的技术设备,建设生产聚酯切片和涤纶短纤维的大型工厂。

上海石油化工总厂亦称“金山工程”,1974年初开工建设。到1975年上半年,6个生产工厂的土建工程基本完工;所有技术设备都处于安装或试车状态;配套的万吨级码头、黄浦江大桥、43公里铁路专用线、25公里输油管线等公用设施都已基本建成,生活区正处于建设高峰。当时主持中央工作的邓小平同志两次视察金山工程。1975年6月,第二次视察并给予高度肯定后,他要求国务院做好两件事:一要介绍金山经验,二要搞清还有什么问题需要解决。国务院1975年8月在金山工地召开现场会,谷牧副总理主持会议并要求全国所有基建工程都要学习金山经验。金山会议,极大地推动了“四大化纤”的建设进展。1977年7月金山工程打通了乙烯、丙烯和聚酯的全部生产流程,生产出了合格产品;试运行一年后,1978年12月通过了国家验收并投产。

四川维尼纶厂于1973年8月动工,3万多人参加了建设;1980年6月引进装置完成调试,生产出了合格产品,1983年5月通过了国家验收并投产。

辽阳石油化纤总厂是“四大化纤”中规模最大、装置最多的项目,6.5万人参加了建设;1974年8月和1975年3月,国内配套工程和引进装置工程先后动工;1979年10月第一套引进装置试生产,烯烃、芳烃、聚酯和尼龙装置随后陆续投入试生产;1982年11月通过了国家验收并投产。

天津石油化纤厂1977年9月动工,2.5万多人参加了建设;1981年8月对苯二甲酸二甲酯装置试生产出了涤纶短纤;1983年通过了国家验收并投产。

至此,“四大化纤”工程画上了圆满的句号。

(4)克服困难,开创“仪征模式”,建成特大型国有化纤基地(1978-1990)。早日建成年产百万吨规模的化纤工业,是中央对纺织工业的期望,也是第一代纺织工业领导者们的夙愿。长期主管纺织工业的李先念副总理,多次与钱之光部长开玩笑说:化纤不搞到100万吨,就不让你到八宝山去见马克思。

1978年初,轻工业部划分为纺织工业部和轻工业部,钱之光任纺织部部长。钱部长设想,建成“四大化纤”后,再尽快建设一个50万吨/年产能的特大型化纤基地,化纤工业就具备了年产百万吨的规模。1977年年中,这个特大型化纤基地的厂址选定在了江苏省仪征县胥浦公社。1978年7月仪征化纤厂筹建指挥部成立,纺织部王瑞庭副部长兼任总指挥。1978年10月,国家批准了仪征化纤厂的建设立项。

1978年2月中央批准:今后8年,用汇180亿美元,分三批引进68-69个涉及煤炭、石油、化工和纺织等工业的大型成套技术设备。1978年10月,上海石油化工总厂化纤二期工程、仪征化纤厂和平顶山帘子线厂等3个项目列入了引进计划。

但是,这期间宏观经济出现了较大问题。原因是,1976年10月粉碎“四人帮”后,经大力整顿,经济形势好转,但建设中又出现了冒进情绪。国务院1977年7月就提出:“国民经济新的跃进局面正在出现。”为实现“跃进”目标,出现了超乎可能、不计代价的大规模建设情势。1978年12月十一届三中全会决定,从1979年起,全党工作重心转移到现代化建设上来。针对冒进问题,1979年4月,中央决定调控经济,1978年签约的成套技术设备引进项目是调控重点。上海石油化工总厂二期工程和平顶山帘子线厂未受影响,而仪征化纤厂则于1980年11月被中央列为了缓建项目。

恢复建设。筹建期间,经考察发达国家的石油化纤技术,仪征化纤厂筹建指挥部按“引进主机和软件、国内配套”的方案,于1978年9月与德国吉玛公司(ZIMMER)签订了成套聚酯装置引进合同。1979年4月到1980年11月,双方完成了技术协议的磋商与签定。1981年3月,第一套引进设备运抵仪征。

1981年6月,国家批准了纺织部上报的缓建方案:缩小规模,借用外资,利用已到货的装置,配套国产设备,先建设涤纶一分厂。

1981年12月,经国家批准,纺织部与中信集团组建成立了仪征化纤工业联合公司,联合建设经营仪征化纤厂涤纶一分厂,王瑞庭任董事长、总经理。一期工程1982年1月动工,1987年12月竣工,当年生产涤纶短纤和聚酯切片17.56万吨,超过了年产17万吨的目标,产品质量优良;聚酯和涤纶短纤装置分别达到了20世纪70和80年代的国际水平。一期工程国家验收意见认为,建设速度快、质量好、投资省。1985年,国家又批准了二期工程建设。1990年10月,涤纶三厂建成投产,标志着仪征工程比国家计划提前14个月全面建成。仪征化纤厂年产聚酯切片和涤纶短纤50万吨,是当时最大的国有化纤生产基地。

至此,新中国化纤工业的年产量超越了百万吨规模。1983年,国家取消布票,人民“衣被甚少”的千年难题得到了彻底解决。

二、铸就新中国化纤工业基石的40年历史经验总结

回顾这40年的历程,这些值得我们铭记:

(一)人民穿衣和国家建设的需求是发展化纤工业的源动力

上世纪70年代,俗称“的确良”的涤纶细布,是深受人们喜爱的一种稀缺商品。乡村医生刘心格撰写的《我的第一件“的确良”衬衣》一文,真实地描述了那时的人们是如何珍爱化纤服装的。而这,今天的人们是无法理解的。

人民渴望能穿上“的确良”服装的强烈需求,拉开了新中国化纤工业大规模建设的序幕。六大国有石油化纤生产基地的建成,彻底解决了我国纺织原料不足的基本矛盾,充分满足了人民穿衣和特种应用对化纤的需求。

人民穿衣和国家发展对化纤功能和性能更加多样化的需求,赋予了中国化纤工业更强大发展动力。

(二)中国共产党人秉持“执政为民”的意志,为建设化纤工业不懈奋斗

新中国首任纺织工业部部长曾山同志1949年就指出:新中国的纺织事业是“非常伟大光明的”,因为“政治是决定一切的”。旧中国是殖民地半殖民地社会,其政治“是帮助帝国主义的”,旧中国的纺织工业乃至一切工业都不可能得到真正的发展。新中国不再受帝国主义的控制,“纺织事业是完全按照自己的需要而建设了。”正如曾山部长所说,新中国化学纤维工业建设发展到今天这样的成就,一个非常重要的力量,就是中国共产党人为其赋予了强大的政治领导力。

“衣被甚少”曾是中国一个千年未解的难题。其根本原因,就是纺织原料不足。而解决办法,只有发展化纤工业。

钱之光老部长为发展新中国化纤工业奋斗了一生。钱正英同志是钱部长的老战友、老朋友,她称赞钱部长是“一位真正的共产党人”。钱正英说:“共产党员与共产党人是有区别的。组织上入了党,都可称共产党员。但只有那些在思想境界上真正体现了共产主义理想的,才能称得上共产党人。”

正是如此,钱部长把建设百万吨规模化纤工业,彻底解决中国人民的穿衣问题,当成自己的毕生追求。为此,他拼尽了所能。1981年2月的一天早上,时年81岁的钱老在上班前赶到国家建委,向主持工作的韩光同志争取仪征化纤厂尽快复建。韩光同志深受感动地说:“为了发展化学纤维,解决人民穿衣问题,钱老是日夜操劳,呕心沥血。”

(三)勇于创新,仪征化纤建设者们为国有企业改革树立了一座丰碑

改革开放的40 年中,化纤工业的建设者们解放思想、勇于突破。他们率先摆脱了单纯依靠国家投资搞建设的旧机制束缚,首创了将计划和市场两种优势结合起来搞建设的“仪征模式”,成为了国有企业发展史上的一座里程碑。

(四)全体建设者们忘我奋斗,开拓创新,无私奉献

六大国有化纤生产基地建设期间,来自纺织、石油、化工和基建工程兵等行业的数十万建设者,发扬“革命加拼命,拼命干革命”的精神,舍小家、顾大家,感人事迹数不胜数:

保定化纤厂是化纤工业的“母鸡厂”,为各新建厂输送了大量人才。今天,湖北襄阳太平店镇陈家湖村湖北化纤厂原址的生活区里,生活着一些80多岁的老人,他们原是保定化纤厂的职工,1970年一纸调令,就从保定举家来到这里支援建设。忆起住芦席搭的工棚、走把胶鞋都粘下来的泥泞路,肩挑背扛运设备进车间,用四年时间建成工厂的往事,老人们还很是自豪。

1969年10月,上级决定化工部北京合成纤维研究所转隶给“2348工程”指挥部。时任所长张西蕾是革命先烈张太雷烈士的女儿,她带领全所400余科研人员当月即离京开赴湘鄂交界的工程建设工地。

金山工程建设中,引进装置中有许多超长、超宽、超重的设备,最重的200多吨、最长的60多米、直径最大的超过7米,运输这些庞然大物从黄浦江码头,并把它们准确安装在已建好的基础上,靠的不是大型运输和吊装设备,而是上海老工人扎的木排和搭建的扒杆。

“靠借贷建工厂、用投产后的效益还本付息”的“仪征模式”,给建设者们带来了巨大的心理压力:仪征一期投资10亿元,国拨款3亿元,借贷7.68亿元,工厂每天要支付32万元的利息。但他们知道,只要工厂生产了,就能每天创造120万元的利税。所以,他们把“争时间、抢速度、早建成、早投产、早创效益、早还债”的目标转化成为了行动,使仪征化纤厂“快、好、省”地建成并产生了效益。

刚刚去世的原纺织部副部长、中国工程院季国标院士,是新中国培养的大学生,1952年华东纺织工学院毕业后,先后参加了保定、南京、兰州和仪征等化纤厂的创建;在保定化纤厂期间表现突出,1959年就被表彰为“河北省工业交通、基建系统先进工作者”。他的一生都在为化纤工业建设做贡献。晚年,还一直操劳高性能纤维产业的建设。

千百万普普通通的建设者们为铸就新中国化纤工业基石的40年做出的奉献和牺牲,值得我们永远铭记。

三、结语

“谁忘记历史,谁就会在灵魂上生病。”铸就新中国化纤工业基石的40年历史,是艰苦卓绝的奋斗史,是拼命苦干的牺牲史,是奉献信仰的自强史。

“你能看到多远的过去,就能看到多远的未来”,回顾这40年,是灵魂的一次洗理,更是建设更加辉煌中国化纤工业决心的一次再塑。

评论