在西蒙娜·德·波伏娃1967年出版的三部曲中篇小说《破碎的女人》中,开篇几页就给人以足够的希望。一个女人惊讶地凝视着秋天的景色。她一个人旅行,在机场和丈夫吻别。她的孩子离开了家。她是自由的。“令人惊讶的是,我来到了这里,还在这里感到了快乐,”她带着20多岁以来从未有过的热情在日记中写道。但很快,一切都变了。丈夫有外遇了,眼中再也没了她,不再有妻子、爱人、母亲,她崩溃了。她——或者她的一个版本——被毁灭了。

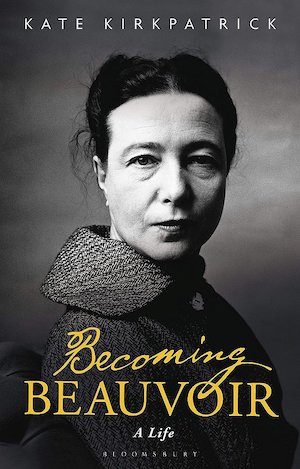

凯特·柯克帕特里克(Kate Kirkpatrick)在她精彩的传记中告诉我们,《破碎的女人》是波伏娃最大的败笔。没有多少人会想读一本关于中年妇女生命毁灭,抑或关于失去、衰老、无助、疯狂(或无法解释的阴道出血)的书。这是一个没有出口的故事。在已过中年的人生秋天,没有丈夫、孩子、女性、母性等等的负担,独自在一片未被发现的土地上跋涉,也许只是一件美妙的事情。只是无情最终拆穿了一个女人的海市蜃楼,而惨痛的教训来得太晚了。 “要知道自己的极限,你必须能够超越极限,” 她总结道,“换句话说,你必须能够跳过自己的阴影。”

“女人不是天生的,而是后天造就的。”西蒙娜·德·波伏娃《第二性》中绝妙的观点,如今已成为传奇,就像她在战争年代用来缠头发的头巾一样。对这句名言的一种解释是如今女权主义的正统:身体构造的区别不是既定的命运,正是性别的文化意义“造就”了女性。每当女人在男人的目光中看到自己时,这一真理就会再次得到证实。“哦,又是她,”我们叹息道,“不管她是谁,她总是用性别来构建一个与我相似的人。” 她的腿被抓了,她的劳动被贬低了,她的话被忽略了。

但如果我们并没有完全理解波伏娃呢?柯克帕特里克的传记告诉我们,我们能从波伏娃身上学到的,远比在这个充斥着性别歧视的世界里,做一个女人所涉及的令人讨厌的信念要多得多。女性不仅是“后天造就”的,还必须处理更困难的生存、道德和政治问题才能最终成为女性。如果女性想要摆脱男性目光的绝对束缚,她们必须首先学会跳过自己的影子。然后——才是真正的存在主义问题——谁知道接下来是什么?

***

西蒙娜·德·波伏娃是哲学家,是作家,是象征,是女权主义者,是存在主义哲学大师、坏男孩、青蛙王子让·保罗·萨特的长期伴侣,她当然有许多自己的阴影要跳过,有自己的生活和许多其他方面的生活——传记、公众想象、哲学和女权主义理论——1986年4月14日,几乎在萨特去世六年后的第二天, 波伏娃也离开了人世。

当然,波伏娃最大的阴影是萨特本人。波伏娃和萨特两人在久负盛名的法国高等师范学院(Ecole Normale)相识,当时波伏娃正在那里攻读哲学学位。波伏娃1908年出生于巴黎,来自信奉天主教的富裕中产阶级家庭,有着早熟的学术才华,也正是她的努力奋斗才有了今后的成就。当时的主考官几乎给了波伏娃口试第一名的高分,因为她是“真正的哲学家”,但萨特(他在第一轮考试不及格)被认定只是普通的师范生——但作为一个女人,波伏娃只能在没有正式注册的情况下在学校上课,所以她最终只能位居次席。

许多人还认为,波伏娃也曾被萨特不公平地降到了第二位。在他们惊世骇俗的卢浮宫外的契约中,这对年轻的恋人宣誓他们对彼此的承诺——他们相敬相爱,但又给对方其他恋人没有的自由,或者说“偶然的第三者”,正如他们为人所知的那样,这句话对其中的当事人并不十分有利。而这种关系一直持续到二人相继离世。

自那以后,几乎所有关于波伏娃的文章都是从她与萨特的哲学和性关系(或者,正如后来发现的那样,也许并没有性关系)开始的。在早些时候,这个故事既充斥着性别歧视,又对存在主义所带来的政治和历史挑战过于自信。波伏娃就像一个衍生物,在萨特的阴影下写作,《第二性》被认为仅仅是存在主义和女权主义的综合。波伏娃成功的小说,包括《女宾》《他人的血》和《名士风流》,都是对如何在可怕的历史环境中正确生活的复杂思考。但这些书被认为是聪明的浪漫主义作品,只不过把萨特的想法变成了虚构的场景而已。

波伏娃后来的回忆录,《一个乖女孩的回忆录》《环境的力量》《宁静而死》和《一切都说了,一切都做了》,对生命中最黑暗的地方——爱、死亡、亲密、内疚——进行无情的审视。然而,在波伏娃漫长的哲学生活和写作生涯中,这些作品并没有被视为引人注目的原创作品,而是作为与萨特相伴应有的练习作品。当法国《世界报》宣布波伏娃的死讯时,用的标题是《她的作品:更多的是普及而非创造》。

即使在1986年,这也是一件相当愚蠢的事情。从20世纪60年代起,波伏娃已经在第二波女性主义运动中投下自己的影子,她帮助创建了运动反抗和团结的网络,而在她40年代末创作《第二性》时,她根本无从获得这些网络。波伏娃还在20世纪70年代女性争取堕胎权和节育运动中发挥了重要作用。1973年,她和萨特共同创办的《现代杂志》(Les Temps Modernes)专门开设了一个专栏,用机智和嘲讽的口吻揭露厌女症的荒诞之处:这个专栏被称为“日常的性别歧视”。波伏娃后来还发起了一场运动,旨在将带有性别歧视的仇恨言论和种族主义辱骂都划入非法行径。

[法]波伏娃 著 郑克鲁 译

上海译文出版社 2014-1

波伏娃经常被认为是那个时代的典型:在烟雾缭绕的咖啡馆喝杏子白兰地酒鸡尾酒,在滚床单和哲学之间的争议,与红外套匹配的口红,与那个时代最著名的人物一起合作上演时间最长的新模糊主义电影:哲学家阿尔贝·加缪和莫里斯·梅洛·庞蒂、作家薇奥莉·赖朵丝和导演克劳德·朗玆曼(比她小17岁,是她唯一的男性情人)。我们才刚刚开始意识到,她与我们的时代是多么的接近。

****

如果说直到现在人们还很难欣赏激进的波伏娃,那么部分原因是她死后立即遭到了诋毁。1988年,她写给萨特的信被公开发表,这表明她对“偶然的第三者”——即成为她情人的年轻女学生——的漠视。当她和萨特都厌倦了奥尔加·科萨凯维奇(Olga Kosakiewicz,即《女宾》中的那个“她”)时,波伏娃开始与科萨凯维奇的男朋友,也是后来的丈夫——萨特以前的学生雅克·洛宏·博斯特(Jacques-Laurent Bost)——发展一段长期的恋情。这是一种偶然的性解放,还是纯粹的道德冷漠?

还有人会担心,在萨特的大名前,波伏娃会在多大程度上把自己抹去。托里尔·莫伊(Toril Moi)曾在她2008年的传记中绝望地写道:为什么她“抓住每一个机会宣称自己在智力上不如萨特”? 波伏娃不是一个正确的女人,也不是一个正确的女权主义者。正如柯克帕特里克希望我们理解的那样,在这两种对她生活的塑造方式中,都没有留下太多的空间来欣赏她的“成为”(becoming)。

柯克帕特里克的书重新引入了波伏娃是萨特的存在主义项目中一个完整而重要合作伙伴的概念。柯克帕特里克梳理了波伏娃的学生日记、最近发表的与朗玆曼的信件,以及之前未收集和未发表的作品,向我们展示了一个复杂的女人,她知道——远在她的批评者之前——存在主义的利害关系是深刻的道德和政治。

存在主义的关键问题是:我如何才能在一个满是希望我成为他人的世界里,做真正的自己?萨特认为,这就是为什么我们永远被困在冲突中。但即使是作为一个学生,波伏娃也明白,与萨特的一些追随者装腔作势的英雄气概相比,与生存作斗争是一件更加微妙的事情。

早在1944年,在波伏娃的第一部完整的哲学著作《皮瑞斯与辛尼阿斯》中,她就对存在主义的政治道德感到担忧。如果既没有上帝,也没有世俗决定论的阴谋来指导我们,如果所有的生命都只是为了生存而斗争,那么我们做的任何事情又有什么意义呢?这是一个在纳粹占领期间曾引起强烈共鸣的问题。

波伏娃的回答是,我们应该关心自己的行为——这既是因为我们能够以一种无法控制世界的方式,来控制自己的行为(尤其是在法西斯分子横行的时候),也是因为我们正是通过自己的行为才能成为现在的自己。波伏娃在一年后发表在《现代杂志》上的一篇文章中重申,人们很容易接受做好事是不可能的观点,“他们不愿意设想做好事是可能的,但很困难。”

柯克帕特里克将其描述为波伏娃被遗忘的爱情伦理。成为波伏娃的一个必要的——也许是必要的——计划,是以一种困难但可能的、真正的爱的行动,尽管这个世界给了我们种种限制;尽管我们被造就成一个“女人”。跨越自己的阴影,最终是在别人的世界里发现自己。这可能是地狱,正如萨特的版本(“他人即地狱”是萨特的剧本《密室》的著名结束语),但这也是人类处境真正混乱遭遇的地方。的确,在这个过程中,波伏娃对别人的生活(和身体)总是很挑剔,但她自己的人生哲学从来都不是那么完满的。正如她为回应萨特的《存在与虚无》写的书叫做《述模棱两可的道德》。

***

这种哲学态度也让波伏娃有一种模棱两可的政治观点。1960年,波伏娃开始为阿尔及利亚民族解放阵线的武装分子贾米拉·布帕查(Djamila Boupacha)奔走呼吁。布帕查因试图炸毁阿尔及尔的一家咖啡馆而被捕,被残忍地折磨和强奸。布帕查从未否认自己与此事有关,也从未否认自己致力于推翻法国殖民主义,但她对自己的判决提出质疑,理由是自己曾遭受酷刑。波伏娃在1961年出版的书中开篇这样写道:“一名23岁的阿尔及利亚女子是阿尔及利亚民族解放阵线的特工,她曾被法国军队监禁、拷打,并被用瓶子强奸:这太老套了。”

同年,另一位哲学家汉娜·阿伦特用“平庸的邪恶”来形容当时在耶路撒冷受审的纳粹党人阿道夫·艾希曼(Adolf Eichmann)轻率的谎言。也许情况有所不同,但这两位女性都看到了集体冷漠背后致命的陈腐。对波伏娃来说,法国人对殖民暴力的漫不经心是一种政治、道德和存在的愤怒。这几乎让她崩溃。在波伏娃四五十岁的时候,目睹了阿尔及利亚的战争,就像她三十多岁的时候生活在纳粹占领下一样,这都是毁灭性的。更糟糕的是,现在她能更清楚地看到其中存在的连续性和复杂性。在她的回忆录《环境的力量》中,波伏娃在这段时间写道:“我需要自尊才能活下去,然而,我看到有女人被强奸了20次,看到了骨折的男性,看到了疯狂的孩子:一个法国女人……我想停止成为这场战争的帮凶,但是怎样才能呢?”

我们有理由认为,这些话里存在着许多的白人女性主义、存在主义、女权主义和救世主的情结。文学评论家、巴勒斯坦活动人士爱德华·萨义德后来回忆道,1979年戴维营协议签署后,他在巴黎拜访这对夫妇时,波伏娃傲慢地发表了“关于伊斯兰教和妇女面纱的……胡言乱语”(他发现萨特也令人失望,但原因不同)。但也有一种感觉,波伏娃知道,成为一个女人也意味着承认自己的虚假托辞——不仅要看到自己的处境否定了你什么,还要看到它给你带来了什么。

抛弃不忠实的配偶,踏上秋天的公路旅行,可能是对父权制阴影的一次飞跃,但当殖民暴力以你的名义进行时,它仍然是一种背信弃义。这是一种成熟的存在主义,但有时很难超越存在主义神话中迷人的堕落和名流聚会。

如果我们今天还能读进去波伏娃的一篇文章,那应该是《特权》(Privilèges)。波伏娃认为,有人可能生来就享有特权,但通过行动,一种人可以成为世界上的另一种人,而不会在这个过程中占用太多空间。 “如果说波伏娃的一生有什么值得我们学习的话,”柯克帕特里克总结道,“那就是:没有人是孤独的。”在波伏娃去世30多年后,我们其实才开始刚刚理解这意味着什么。

本文作者Lyndsey Stonebridge是伯明翰大学的人文和人权教授,她最近的一本书是《无家可归者:写作、权利与难民》(Placeless People: Writing, Rights, and Refugees)。

(翻译:张海宁)

来源:新政治家

评论