文|娱乐硬糖 谢明宏

编辑|李春晖

两年前《演员的诞生》刚播时,就有一种“被淹没的呼声”:演技类节目的评委,应该是演员还是导演?

同行还是产业上游,代表着截然相反的两个方向。若以秦楼楚馆做个俗比,导演恰似“寻欢”的公子,只需知道自己需要什么样的姑娘;而演员前辈更像是“教管”的姐头,靠多年经验揣摩公子哥儿们喜欢什么样的头牌。

但看了首期《演员请就位》,才知导演的调教更重要。当陈凯歌现场说戏,不仅有一种片场感,更把陈若轩和明道的问题给“捋顺了”。某种程度上,导演对演员的点化,甚至可以改写整段戏的格局。这种优势,是演员闭门揣摩难以企及的。

我们听过很多著名演员“一夜悟道”的传奇故事,在冲破某个关隘后,演技达到化境;我们也听过很多导演,让演员突破了既有局限。演技究竟是一次“导演领路,修行靠己”的苦旅,还是一场“点石成金,伯乐千里”的奇遇,一千个观众有一千种答案。

不过有一种答案是肯定的,那就是郭敬明说的“甘愿”。没有任何一个导演和演员,能够给你“到底适不适合做演员”的终极回答。但你苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,最终收获的是一个演员的初心。

不忘初心,方得始终,很少被用到评价演员的语境里。《演员请就位》用“戏龄”做一个尺度,让人印象深刻。

0-5年的第一组,5-10年的第二组,10-15年的第三组。听起来像是“大闸蟹几两”价格不一样,但它不是作为一个噱头,而是以一张“名片”在提醒:

别轻视一个新人演员的潜力,也别低估一个老炮对演戏的疯魔。演员最迷人的状态,永远是场记板咔嚓“就位”的那一刻。

演员就位

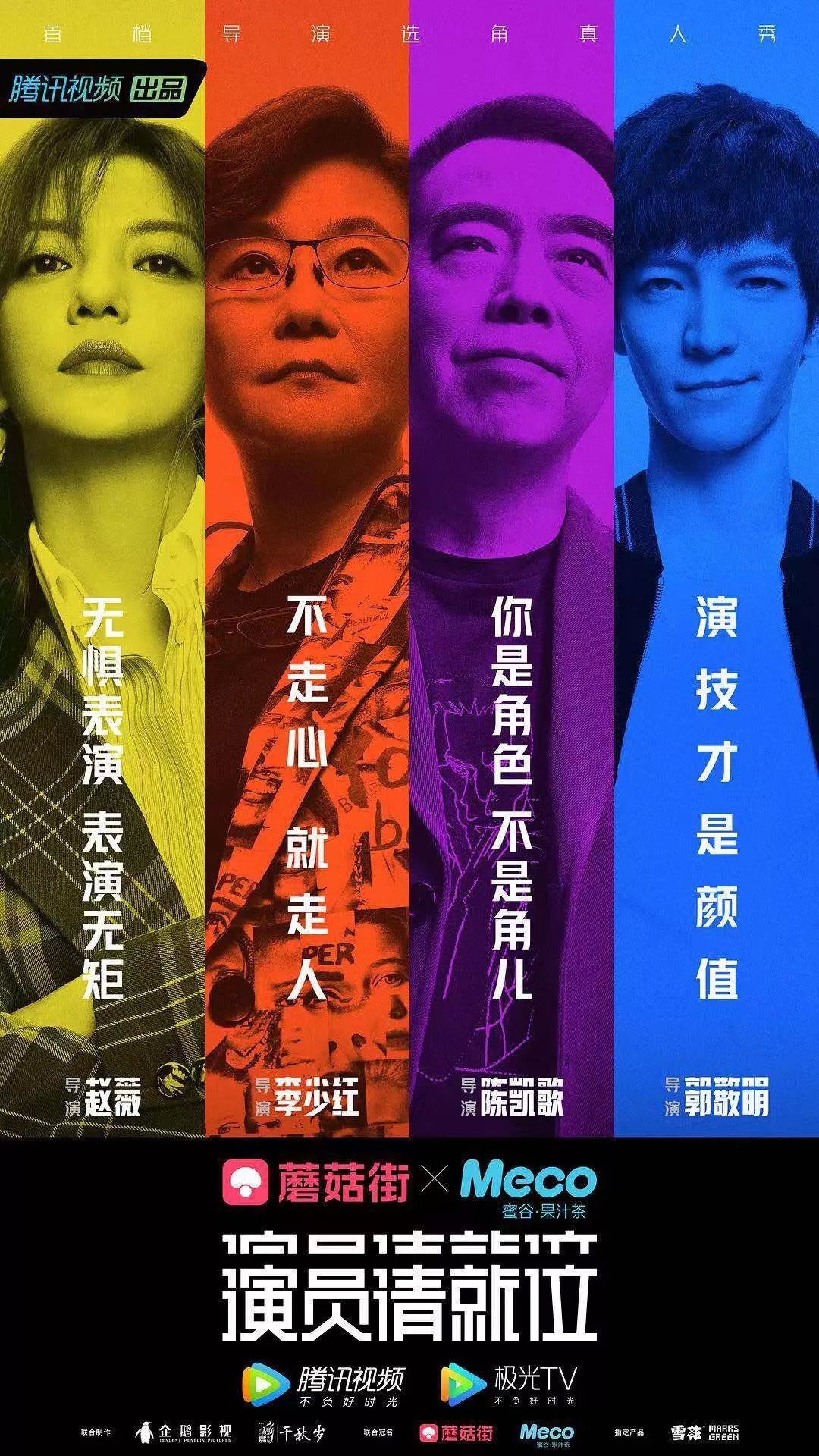

《演员请就位》是腾讯视频出品的导演选角真人秀,由陈凯歌、李少红、赵薇、郭敬明担任导师。首期50名“戏龄不一”的演员,进行了导演选择和第一轮组内对战。

与其说是“导演选角秀”,倒不如说是“演员自我面对秀”。有新演员的狂傲,也有老战士的自信,更有在“放弃”与“坚持”间来回摇摆的“岔路”中生代。陈凯歌太懂演员的“自我怀疑”了,他问战队的头两个问题是:

你们有哪些人觉得自己天生是演员?你们有哪些人曾经想过放弃?结果前后两次举手的人,有相当比例的重合。作为镜头下的艺术生产者与情绪承托者,演员想在虚无缥缈中找到明确的方向谈何容易?

赵文浩是青年演员的一个“典型”,过早地在荧幕上灵光一现,然后进入长久的瓶颈期。他不明白《赵氏孤儿》之后,为什么“只是长了年龄,什么都没有变”。他甚至害怕再次见到陈凯歌,从他身上可以看到演员的“悟道之难”。

非科班的演员,始终处在舆论的浪尖。演得好,那还罢了。演得差,观众就会说“这年头真是什么人都能当演员”。

汪铎、陈翔、炎亚纶都是歌手出身,但具体的心理状态也有差别。汪铎迷茫,陈翔觉得自己还行,炎亚纶想打碎归零,其核心都是“跨界”把自己跨糊涂了,产生了各种错误认知。硬糖君希望陈翔参加完节目后,看到“还行”之外的“不行”。

沈梦辰的专业是表演,参加节目反而给人一种“瞎整”的感觉。赵薇让大家只用数字回答问题。沈梦辰说:“你去哪儿?酒吧(九八)”。赵薇一针见血指出“做主持人脑子很活泛”,但这种活泼能不能用到表演里就很让人怀疑了。

杨迪当了太久的搞笑演员,自感越来越没方向。在各路导演的恣意“揉捏”下,恐怕连他自己都不知道“喜剧”外还有什么戏路可走。

关于“演员门槛”的话题,《演员请就位》也丝毫没有避忌。赵薇觉得演员入行者多元化是一个好事,陈凯歌也期望大基数可以催生“优秀演员群”的诞生。

中年演员的问题更为复杂:30岁意味着什么?包文婧说她再也没办法去演大大咧咧的小女孩,鄂靖文感恩时间的积淀让她可以抓住机会,刘雅瑟坦言“浪费这么多年还一事无成”的颓丧可以把你摧毁。而明道2019年的第一场戏,竟然是和陈若轩在节目里的对战。

荣誉、奖项、名利,失败、怀疑、放弃,一个演员所有的“七情六欲”都被节目剖开,赤条条给你看。

真实,或许是《演员请就位》最大的杀手锏。尽管真实未必好看,未必有综艺效果,但它应该被看到。

导演“受罪”

不在片场,胜似片场,《演员请就位》应该能让导演想起被拍片支配的“恐惧”。而比拍片更恐怖的是“一次成型”,平时不满意可以拍几十条,在节目里喊完Cut就结束。

曾经《色戒》里的“麻将戏”被李安折腾了十几天,连女演员摸牌的姿势不好看都要重来。但在陈凯歌组“陈若轩和明道”对战的《破冰行动》,李少红就指出明道拿枪的动作没有设计好,影响了角色塑造。你是一个杀手,拿枪的姿势怎么能错?

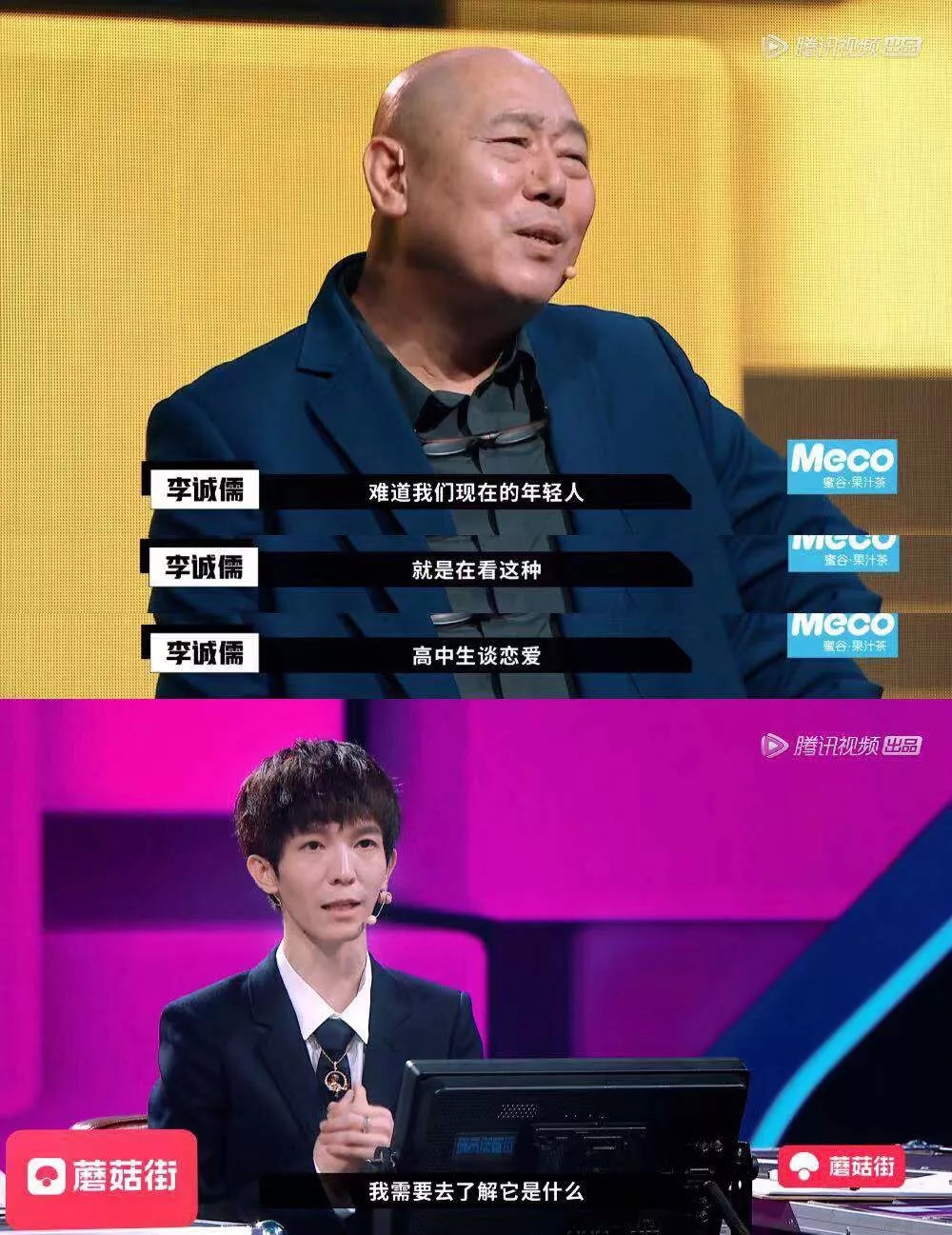

而郭敬明组“董力和郭俊辰”对战的《悲伤逆流成河》,直接被李诚儒“炮轰”:这是畅销书改编的吧?这样演下去,他们年轻一辈受到什么教育了?郭敬明也赶紧“护崽”保护前方演员,说这场戏不够好80%的原因在自己这边。然后调转枪口:《悲伤》不是情情爱爱而是国内第一部讨论校园霸凌的小说,是不是可以允许喜欢不同的电影类型?

虽然李老师的抨击有点“翻车”,但郭导的“电影王语嫣”头衔也让人感到疑惑。说得头头是道,但奈何呈现的作品却是《小时代》?只能说“取乎法上,仅得为中。取乎法中,故为其下”,那些导演理论难道不是科班必学吗?一个好导演,如果老是把“技法”挂嘴边,说明和“超脱技法”还有相当距离。

丰富的导演理论,是好作品的必要不充分条件,不然毕志飞也不能捯饬出《逐梦演艺圈》。

当然,郭敬明对于《演员请就位》的存在,恰似吴亦凡对《中国有嘻哈》的贡献,都是“理论体系”和“出圈热搜”的最大功臣。况且,在被“体验派”不可言传的方法论统治几年后,突然出一个“理论流”不也是百花齐放吗?

壁垒分明,还看“导演battle”。郭敬明说明道和陈若轩全是“话剧式表演”,赵薇说“我和你的观点全部相反”;赵薇说董力和郭俊辰是“什么年纪就用什么方式去表达”,李少红说“董力只是心里在演,眼神没有和对手交流”,陈凯歌说“董力的种子没有种下来,作为发小没有爱对方所爱,痛对方所痛”。

最激烈的是包文婧挑战的《天下无贼》,关于最后自由表演里“拿不拿表”的问题,男女导演分成了两大阵营。

赵薇和李少红都觉得包文婧演得好,最后的电话更是点睛之笔;陈凯歌和郭敬明都反对“拿表”,凯歌说最后的电话显得有点假。郭敬明说一百个演员试戏会有98个人去拿表,不拿表的演员是有想象力的。

其实,这样的争论在《演员的诞生》里也有过一次。当时宋洋不知道演“曹植是怕死还不怕死”,吴秀波就和评委们争了起来。还是莎翁总结得好,To be or not to be,That's a question。

拿不拿表,反映的不是执导水平的高低,而是导演对于表演掌握的“盲区”。的确,在板上钉钉的段落,经验和理论都会指出“演员该怎么做”。但在盲区,导演也无法为演员全程护航。

格局新探

从2017年的《演员的诞生》,到2018年《演员的品格》、2019年的《演技派》和《演员请就位》,竞演类综艺之火从电视烧到视频。三年不到的时间里,弊病暴露的同时也开始创新。

《演员的品格》聚焦青年演员,导师周冬雨和井柏然也相对年轻化;《演技派》瞄准电视剧,赛制安排和环节设置都更接近于曾经的“无线艺员培训”;《演员请就位》切入导演视角,把演技考量放在了作品诞生的过程中。

如果把演员比作鸡蛋,《演员的诞生》重头戏在于“破壳”的一刹那。这其实有刻舟求剑的矛盾,作为一种难以量化考核的演技,谁能保证PK胜出的演员真的“诞生”了?夺冠的周一围到了《创业时代》依然欠缺雕琢。如何从“舞台”走向“荧幕”,是节目一直悬而未决的问题。

《演员的品格》则把演员拟化在了“未孵化状态”。青涩稚嫩的少年们,在节目中不断强化“演技”与“品德”的双重训练。节目初心甚佳,但效果存疑。一方面,大量的课程画面,让观众恍若穿越表演系大楼,身体柔韧和情绪释放等环节显得乏味;另一方面,德化教育很难短期见效。百年树木,十年树人,一档节目能改变演艺生态吗?

这么看,《演员请就位》把演员变成了“片场跑地鸡”。无论是课堂还是舞台,都不如导演坐在镜头前来得“疾风骤雨”。你会被第一时间发现问题,连眨一下眼睛也会被捕捉。导演亲自下场指导,如同随堂作业立刻得到批改。

镜头分配上,《演员请就位》是三景并行:下面演员在半开放摄影棚里演,上面是被镜头放大的影像,而导演面前则是近景的多机位。如果一段表演成熟流畅,甚至可以立马被导演剪成想要的样子。

此外,《演员请就位》还从更多面的角度挖掘了“演员”。《导演请指教》《演员这碗饭》《排练室有戏》名字听起来都像闹着玩似的,但它们是三档真实存在的“矩阵节目”。不过,节目后续的关口也很明显:演员究竟能不能和导演建立“共同进退”的关系,演技对战的评价体系如何更加合理。

听说周星驰讲戏,甚至把《西游降魔篇》里的舞蹈亲自“示范”给舒淇。看了《演员请就位》才发现,导演下场,果真“妙不可言”。

评论