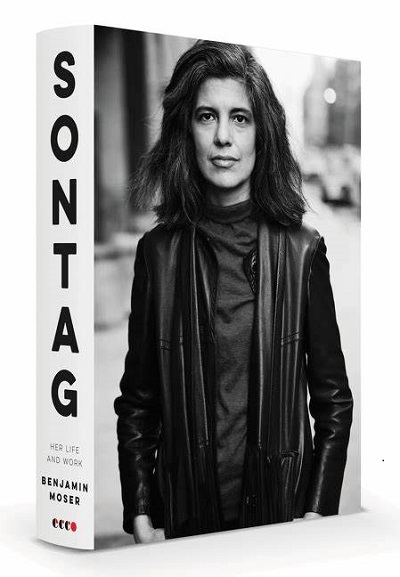

对文学评论家来说,一个残酷的现实就是,不管我们这辈子写了多么脍炙人口的篇章,论过时和淡出人们视野之迅速,没几种体裁能和评论文章媲美。能跨过这道坎,在自己曾经评论的领域发光发热,又很快就会有长江后浪推前浪,法国新浪潮导演法兰索瓦·特吕弗(François Truffaut)和后起之秀彼得·博格达诺维奇(Peter Bogdanovich)就是大家最熟悉的例子。苏珊·桑塔格最初是一名评论家,认识到这点并不妨碍我们好好评价她这一生,但这话最好别让她本人听到。本杰明·莫泽(Benjamin Moser)的新传记作品《桑塔格》就是佐证,根据书中记录,1996年她在美国斯基德莫尔学院讲台上对“批评家”的头衔报以愤怒谴责,遭殃的正是介绍她的老朋友。“他到现在都没搞清楚,我是个小说家。他所说的其他所有题材,都不过是因为我想在努力成为小说作家的同时找点事做,不让自己停下笔来。”她对全场听众说。

话虽这么说,真正让桑塔格留存在人们心中的,正是这些文章,而不是她创作的几部小说(最著名的要数1992年的《火山情人》了)。不过她的名字能做到不褪色吗?在向一个从未听过她名字的朋友解释我为什么要读一本800页的桑塔格传记时,我很快就缴械投降了。莫泽在书中写道,“差不多50年里,桑塔格设定了文学争辩的规则,在这一点上,她比其他杰出的公知更胜一筹,可以说是前无古人,后也不一定有来者的。”然而打从根上,这话就是明显的谬误。塞缪尔·约翰逊、约翰·拉斯金和德尼·狄德罗就是在他们时代名望高、影响大的三位作者,和桑塔格不相上下。

莫泽解释说,其中部分原因就在于桑塔格永远都在证明自己,然后反驳自己。同时,要想总结一套桑塔格提出的“最重要”的思想或者理论,难于登天。这也是令她永远被人们所铭记的那种文化。

举个例子,汉娜·阿伦特推翻了了当时大部分宏大的模型,抛掉了拜伦风格的邪恶,直指纳粹德国的高官阿道夫·艾希曼身上的“平庸之恶”。马歇尔·麦克卢汉革新了人们对媒介的理解,“媒介即信息”的理论直到今天依然是人们审视新科技的强大助手。莱斯利·菲德勒(Leslie Fiedler)的《回到筏子上来吧,亲爱的哈克》(Come Back to the Raft Ag’in, Huck Honey!),只要你读过这篇文章,就绝不可能再忽略掉美国小说中反复重现的那些跨种族同性恋意象。影评人宝琳·凯尔(Pauline Kael)曾经高谈美国流行电影,认为它们值得评论家的持续关注。凯尔逐渐自成一派,后辈影评人要是借鉴了她独特的评论风格和手法,立马就可以看出来。读到凯尔式批评的话,我一眼就能看出来。那么桑塔格的作品又是怎样的模式呢?什么样的评论可以打上她的标签?

有一点可以肯定,不管形式,但桑塔格式的文章一定得是严肃的。“严肃”这个词在《桑塔格》中反反复复地出现,因为这正是传主身上散发出的气质。1963年,桑塔格疾呼,要让小说成为它所不是的样子,在英国和美国,例外也不是没有,尽管不怎么相关。小说应该成为一种能让那些对其他艺术形式有着严肃而复杂的品味的人对其认真对待的东西。识别出这样的艺术,并予以深剖也是个极端严肃的活儿。“这是一种智慧,通过人们与美学的长期碰撞而产生,”莫泽引用了桑塔格晚期的作品,“这种智慧不能被任何其他形式的严肃给复制。”在桑塔格1978年的短篇集《我,及其他》中,有一篇故事的人物就被叫作“严肃的囚徒”。

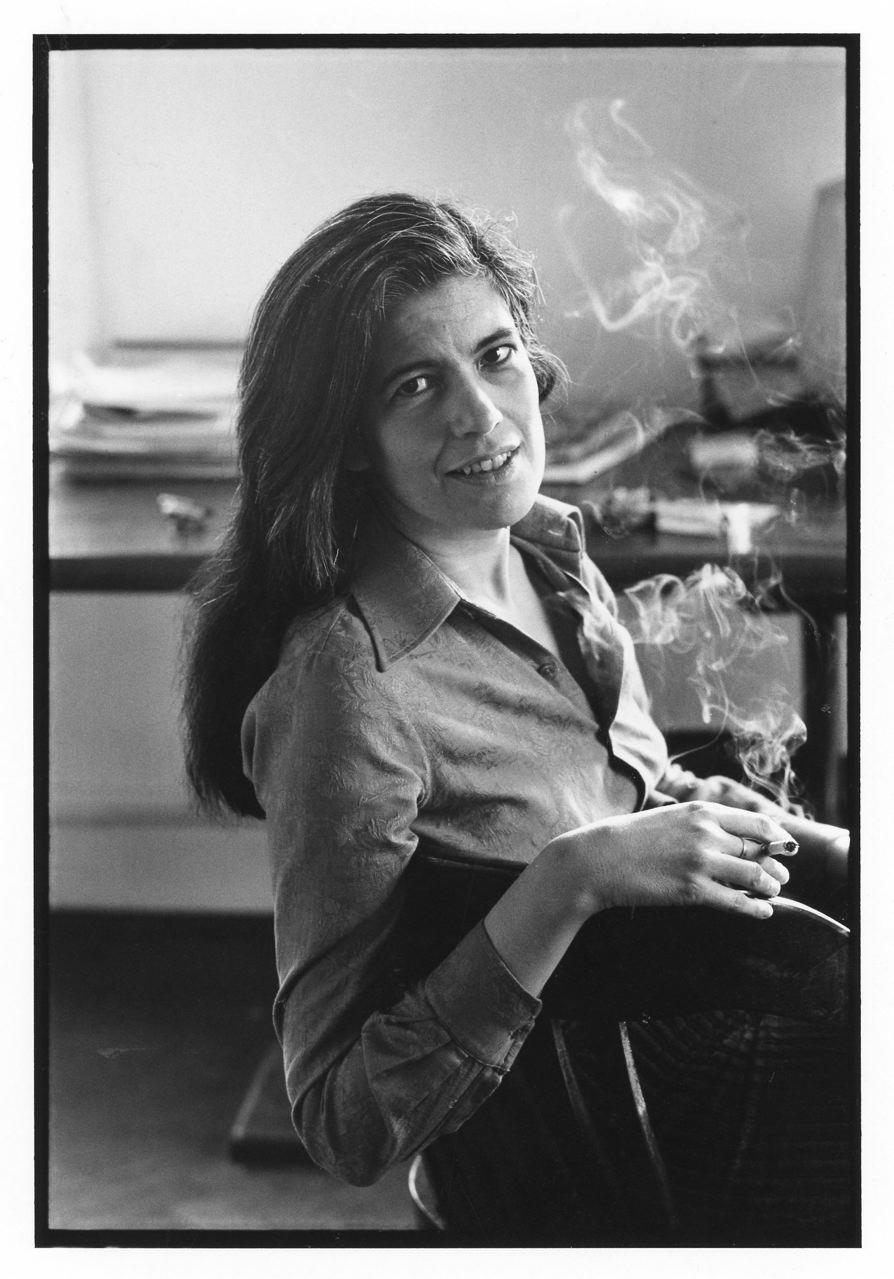

然而令人不解的是,她的《坎普札记》于1964年在《党派评论》杂志发表,以评论家的身份初出茅庐,这在纽约的保守派知识分子看来,绝对是对“严肃”的一大冲击。桑塔格是个出身并不高贵的女人。她的父母白手起家,在中国从事皮草生意。父亲在她五岁时病逝他乡,从此桑塔格便随母亲生活,这个自负、控制欲强烈的酒鬼妈妈在女儿的生活中留下了不少有害的影响,却还是相信,拖着女儿妨碍了自己追求幸福。少女时代的桑塔格在亚利桑那和加利福尼亚长大,在书中找到了避风港。一位她的高中同学回忆时说她“对自己太严了,你甚至可以把这个十五岁的孩子称作苦行僧”。

她会为古典音乐动容,潸然落泪。她曾经和志趣相投的好友讨论,为了让斯特拉温斯基多活几年,他们愿意付出自己的寿命,与之交换。桑塔格最爱的作家是托马斯·曼。她在芝加哥大学度过了大学时光,然后便与菲利普·里夫(Philip Rieff)步入婚姻殿堂,携手八年,共同育有一子大卫,他也是桑塔格唯一的孩子。莫泽在书中提供了令人信服的证据,证明里夫的代表作《弗洛伊德:道德主义者的思想》(Freud: The Mind of the Moralist),实际作者其实是他的妻子,或者起码绝大部分都出自桑塔格之手。然后她来到了曼哈顿,一心只想“给《党派评论》供稿,然后拥有五千人的阅读量”,没有其他更宏伟的抱负。这样听起来她一点都不野心勃勃。

有时候年代越近,大众心理越不好解释,和分析几个世纪以前的观念相比要复杂得多。而莫泽就担起了这个责任,把这种幻想纠正回来,他的活儿并不值得羡慕。他写道:“当时的美国社会正被一些禁忌撕得四分五裂,而这些往事都被遗忘了。所以我们站在今天的角度很难理解,为什么一个像苏珊·桑塔格这样满腹经纶、博学多才甚至有些晦涩难懂,令人生畏的知识分子会被攻击,被人们称作迎合大众的‘杂种’,她的杰出成就会被认为是世风日下的征兆。”要是有人认真地在“纽约知识分子”的根据地《党派评论》讨论了同性恋反主流文化,或是像桑塔格一样,把她对罗伯特·劳森伯格画作的欣赏比作是人们听到“Supremes(美国一个女子合唱团)的曲子”所产生的感觉,这都摇撼了高雅文化和通俗文化之间看似不可逾越的高墙。正如莫泽所说,纽约知识分子认为,批评家的角色应该是“铸造一枚防御盾,防止他们珍视的一切东西受到污染和玷污。他们所捍卫的文化瞧不起一切唾手可得、风靡一时的东西,拒绝任何受金钱、形象和成功奴役的东西”。

结局大家一定也知道,这场战争以知识分子的落败告终。但莫泽也接着表示,“阅读桑塔格的第一部文集《反对阐释》(《坎普札记》就收录在这本书里),人们会不禁发问,这个女人是不是高雅文化的敌人呢?有没有可能亦敌亦友?”桑塔格这时还没有褪去青少年时期的严厉质朴,聊一聊流行音乐,分析男同性恋在流行文化中的讽刺意味并不意味着她令人生畏的文学标准就此崩塌。直到生命的最后一段日子,她依然是严肃的囚徒,为不注重情节、晦涩拗口、难以卒读的欧洲小说背书;对于电影,她会用三分钟的长镜头拍摄鸽子啄食;她还会斥责一些艺术家,叹息他们道德缺失。

在文学之路上,她写下了不少独树一帜的散文,最著名的包括《论摄影》,她提出,影像会入侵真实世界,将人们变成和经历可以交换的商品、纪念品。在《疾病的隐喻》中,她驳斥了当时流行的观点——类似癌症这样的疾病背后有着心理或者道德的根源。这些理论铿锵有力,却难有启发性。桑塔格美丽动人,魅力非凡,男女通吃。她的情人包括美国司法部长罗伯特·F.肯尼迪、演员兼导演沃伦·比蒂(Warren Beatty),一位“一事无成”,从未读过一本书的意大利公爵夫人,以及肖像摄影大师安妮·莱博维茨(Annie Leibovitz),她断断续续陪伴了桑塔格16年,直到2004年桑塔格因白血病离开人世。在波斯尼亚首都萨拉热窝,为了纪念她在战争期间付出的努力,国家大剧院广场就被命名为“苏珊·桑塔格戏剧广场”。1993年,她参与排演了塞缪尔·贝克特的喜剧《等待戈多》,将全世界人民的关注带到了这场危机里。

在莫泽看来,桑塔格“对男人没有多大的性趣”。她跌宕起伏的爱情都倾注在女人的身上,而且因为她坚信,“爱情本质上都是受虐。”她有时候会欺负自己的伴侣,对待莱博维兹之残忍连她的密友都为之惊叹。莫泽在书中用证据表明,有时和别的伴侣,她也是受虐的乙方。她会在挚爱的面前卑躬屈膝,把自己贬到尘埃里。对待儿子大卫,桑塔格则一人千面,既依恋,又冷漠,控制欲极强。大卫的朋友牙买加·琴凯德(Jamaica Kincaid)说,“她是真的想要成为一个好妈妈,但这种期望就跟你想当个名演员一样。照料别人不是她的本性,除非这个被关心的对象是书里的角色。”不过这完全不意味着他们感情疏远,“苏珊就是这样,”琴凯德告诉作者莫泽,“那些描述和评价她行为的语言都不够恰当……她就是一个伟大的女人。认识了苏珊之后,我便打消了想成为伟大的人的念头。”

正是这不可思议的名望让桑塔格变得无比重要——尽管这两个词听起来可能重复累赘。她身上表现出的“美国知识分子的良心”完全可以和法国、德国那些大名鼎鼎的思想家媲美。她的日记在去世后出版,揭露了她内心分裂的一面,既缺乏安全感,又总要戴着面具。莫泽认为,这也许是因为她算是个藏在柜中的女同性恋。她的性取向在社交圈里是个“公开的秘密”,身边的朋友心知肚明,却也淡然处之,从不对公众提起。莫泽还认为,她的酒鬼母亲也给她造成了不少麻烦。桑塔格不喜欢写自己的生活,在她的名作《疾病的隐喻》中,绝口不提自己的抗癌之路。“终其一生,话题和个人生活越是相关,她越是努力地从知识的角度上改写重塑。”

桑塔格并没有改变那个年代知识界的航道,而是乘着洪流而上。她是个天赋异禀的作家,但讽刺的是,真正让她的名字为公众所熟知的,竟然是伍迪·艾伦的电影和绝对伏特加(Absolut Vodka)的广告。她在广告中是“她自我”,象征着人们对现代主义的憧憬和都市生活的心态。要是她出柜了,同性恋的身份会成为她的阻碍,但兴许不会呢?除了和里夫的婚姻惨遭滑铁卢之后,因为性取向,她接下来的人生里都看不到婚姻的影子,因此也不再屈从于男性的智识之下。不过不管是女同性恋的身份,还是其他个人生活中的软肋,对解读她的形象来说都是多余的。桑塔格没多大兴趣塑造她的形象——女人、同性恋,甚至也不把犹太人的身份当回事儿。她放弃了自己出生时的姓,罗森布拉特,随继父叫桑塔格。这些标签你在她身上一个都看不到——和今天的名人可谓是大不相同。与之相反,她似乎一直在抗拒这些标签,好成为一个更加“大众”的作家/符号,不过这并不妨碍有头脑的年轻女性把她视作偶像。

名望是一种双向交换。桑塔格曾经在朋友面前供认不讳,“为了出名,我已经做了我该做的一切。”名人能给公众提供一个关注点,让他们看到某个历史时刻里方兴未艾的需求和渴望。在二十世纪后半叶的最后几十年里,西方世界需要一个苏珊·桑塔格,需要一个人来让大家安心,这个新兴的超级大国会尊重并且遵守旧世界的思想准则,甚至能达到同等地位。名人知识分子在履行自己的责任时,得到的回报可能不是物质上的:桑塔格靠写作并没能赚多少钱,但身后培养了不少仰慕者和赞助人,支持了她一辈子的罗杰·斯特劳斯(Roger Straus)就是其中之一,后来的莱博维兹更是不得不提,这些朋友爱人的存在都为她营造了一个更舒适的环境。桑塔格同样还是个有血有肉的平凡人,在报刊亭被老板认出,在机场被陌生人发现,她都吓得不行。

像桑塔格这样聪慧的人,也会觉得自己的名望让她如坐针毡。莫泽写道,“她写过最伟大的题材,就是影像的地下世界和崎岖不平的电视生活之间的距离。”听起来似乎是个悖论,但这句话再自相矛盾,也比不过她最著名的散文集的标题,《反对阐释》,毕竟桑塔格花了大半辈子来倡导艺术,而这种艺术对大众来说,是需要她这样的批评家来解释才能明白的。自然也比不上她在萨拉热窝围城之时的行动,桑塔格怎么会觉得,在这个被饥饿缠绕,死亡率达到每天10%的城市,人们真正想要看的是塞缪尔·贝克特的戏呢?在病榻上,桑塔格除了好莱坞音乐剧、弗雷德·阿斯泰尔和加里·格兰特外别无所求。

当然,这种严肃也辜负了桑塔格。1996年,回顾整个职业生涯,她如此落笔:

“我当时不理解的是(我肯定不适于理解此类东西),严肃本身在文化中具有颇高可信度的时代已经一去不复返了,我不理解当时令我倾心的某些更为出格的艺术会加固那种轻浮的、单纯消费主义的出格行为。三十年后,严肃标准几乎悉数土崩瓦解,而占据优势的是这么一种文化,其最浅显易懂、最有说服力的价值来自娱乐业。”(1996年再版《反对阐释:后记》)

桑塔格去世后十五年的今天,我们很难说明白为什么桑塔格如此重要,因为与其说她的地位来自她所说所写,不如说是由于她在这个社会中的角色,或者说她在公众面前的形象。桑塔格正好击中了我们的需求,起码也是人们想要的知识分子——只不过这都是在她生活那个时代,而那个年代业已逝去。

(翻译:马昕)

来源:Slate

评论