在众多科幻电影中,克隆人的出现往往会对本就扑朔迷离的故事情节增添更多悬念。而对于克隆这一概念所能在剧本中发挥的巨大潜力,影视编剧们也从来不吝啬自己的痴迷。从《星球大战》、《银翼杀手》,到《月球》和《克隆人》,人们在银幕上对克隆技术进行过无数次“还原”和想象——由于人类克隆在现实中无法解决的伦理问题,编剧不得不在故事中就克隆人以及他们与本体的关系做出自己基于科学或想象的猜测。近期上映的《双子杀手》中杀手与年轻版自己之间的相爱相杀,便是好莱坞在这一久盛不衰题材上的最新尝试。

“克隆”就代表完全相同?

《双子杀手》向观众展示了两个有着相同基因组的人所呈现的状态以及他们之间的联系。对于影片里一些克隆人或先天具备或后天形成的特质,编剧也做出了自己的理解:例如在一个关键场景中,杀手Henry试图通过例举他所认为克隆人Junior也一定具备的特质,来强调他们二人之间的联系,他首先提到了对香菜的厌恶。据研究表明,无法忍受香菜的人染色体中都有一个叫做OR6A2的基因,这种基因对醛类化合物的敏感会使这类人在香菜中闻到一种臭虫或肥皂的味道。由此,相同基因的克隆人Junior厌恶香菜是无可厚非的。

而Henry提到的另一点:对蜜蜂过敏,从现实科学角度来看就没有那么严谨了——虽然研究发现某些特定基因的一些等位基因会使人更容易对蜂蛰过敏,但并不足以作为直接原因。比起基因,人类后天的生长环境与对特定事物过敏的关联则更加密切。

除此之外,克隆人在与本体处在不同年龄,拥有不同经历的前提下,是否会像片中所示那样接近“复制粘贴”,甚至可以猜到对方的想法和招式,也引起一些观众的讨论。显然,情节中这样的设置使故事增添了不少可看性。并且在观看一部科幻片时,许多观众认为“接受故事本身的设定”尤为重要,毕竟在那些本就是人类“异想天开”的剧情中,追求科学正确显得有些太钻牛角尖。

即便如此,仍旧有不少观众认为这类情节设置是编剧在“偷懒”:曾学习生物科学的影评人Ciara Wardlow就指出,对于像“有没有蜂蛰过敏基因”这样并不需要专业知识就可查到的细节,编剧也没有深究,这让她觉得在这些年来,虽然电影中在不停出现各种各样的克隆体,但它们之间的差异和进化,却并没有反映出人类日益增长的对科学的理解。

而那些对于科学家无法给出确切答案的人类特点:例如性格、品味、喜好等,故事创作者则更会“用基因解决一切问题”。这样一来,一部本应探讨未来可能性的电影,却因为编剧在遗传学方面知识的缺失而更多地在剧情中放入他们自己的假设,使非专业的观众对于科学前沿的一些讨论变得无意义。

克隆人打破的伦理学

然而,从伦理学角度来看,一部关于克隆人的电影始终是值得人们讨论的。影片中的克隆人Junior由他的“父亲”Clay根据杀手Henry的基因克隆而出,目的是为了打造跟Henry实力相当的杀手为己所用,而故事后段出现的无名青春期战士同样也长着Henry的脸。

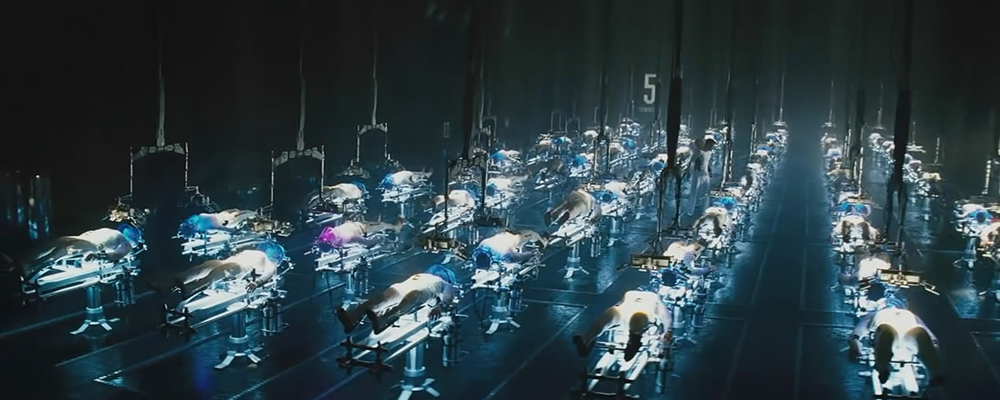

这种运用克隆或基因改造技术打造杀手、军队或者说“工具”的情节,在之前的克隆人科幻片中已屡见不鲜:《月球》中在月球上收集氦-3能源的山姆,因为飞船的事故才发现自己是真实山姆的基因改造体,寿命只有三年。在他之后,飞船里还有无数“山姆”等待被激活,从而不间断地利用山姆本体的记忆、思维和能力来完成收集工作。同样,《生化危机》与《星球大战》中也出现了爱丽丝克隆人大军与克隆人军队。

影片《逃出克隆岛》讲述了设计者克隆人类的另一目的:克隆体的存在只是为了给本体提供各种更换用的身体零件。当克隆体意识到自己的生活就是一场巨大谎言后,便遭受到了本体组织的追杀。在这种设计者与被设计者的关系中,后者仅仅是前者所决定与创造的结果,是对伦理学中的平等原则基本的违背。社科院哲学所伦理研究室主任甘绍平博士在一次关于克隆人的采访中提到,一个人无法回答凭什么自己或他人有权作为未来人类特征与品行的设计者。这其中存在着一种“道德优越感”,似乎设计者拥有着一种控制他人的实力,而这种心态是荒谬并且危险的。

Junior被“复制”,也失去了一个人诞生于世的偶然性。德国著名哲学家汉斯·尤纳斯曾说,人的一个特殊优先权在于,每个人都有其自身不可重复的特性。Henry不必非要拥有一个比他小27岁的同体同貌者,对于Junior也是同理。因为Clay的欲望,他们二人作为人应享有的独特性便被践踏了。在电影《天赐》中,一对夫妇因为车祸事故失去了自己的儿子亚当。在接受了一个古怪医生的提议后,亚当又以克隆的方式被“重生”。如果是正常生育的第二个孩子,外貌特征一定与亚当不同,而克隆人却与亚当没有太大差别。作为父母制造的亚当的替代品,这个孩子从一出生就无法选择地被决定了自己的属性。在影片中克隆人也并没有为父母带来好运,反而因为自己的梦魇和人格分裂,将一家人笼罩在恐怖的阴影中。这样的结局仿佛也在控诉片中父母对于伦理学中人的自主原则和平等原则的无视。

克隆人行为侵犯的另一伦理学基本原则为不伤害原则。在那些描写克隆人类的电影中,极少会提到克隆实验所带来的失败后果。而在现实中人们反对克隆人的一个重要理据,便是因为技术的不成熟会导致先天缺陷和畸变。所谓的不伤害原则就是针对在无法预知的技术可能性中,在伦理上不能以人类胚胎作为实验对象,以避免对克隆体产生的伤害。如果以这一原则设想《双子杀手》,假定其剧情发生在现在的时间框架内,Junior的克隆便是23年前,与克隆羊多利同岁。介于克隆多利羊时经历了277次实验,这样的脑洞也必将指向Clay一系列的克隆实验对伦理学不伤害原则的违背。

当然,正是因为人类基于科学技术和伦理道德的限制对太多事的无法企及,让创作者得以在书本和银幕上勾勒出一个新的世界。早在1932年,英国作家阿尔杜斯·赫胥黎就创作了科幻小说《美丽新世界》,通过育种学知识设想出了“博卡诺夫斯基程序”这一类似于生殖性克隆的技术,创作出流水线制造的婴儿工厂。如今《双子杀手》在剧本成型22年后被搬上银幕,人们讨论拍摄和放映技术之余,对克隆人与本体之间的联系也有了新的解读。在人类对科技发展与伦理界限保持无限想象的今天,克隆人是科幻作品的永恒主题。而由这些作品反思出的有关克隆人的相关问题,似乎也只有通过创作新的作品才能得到“解决”。

评论(12)