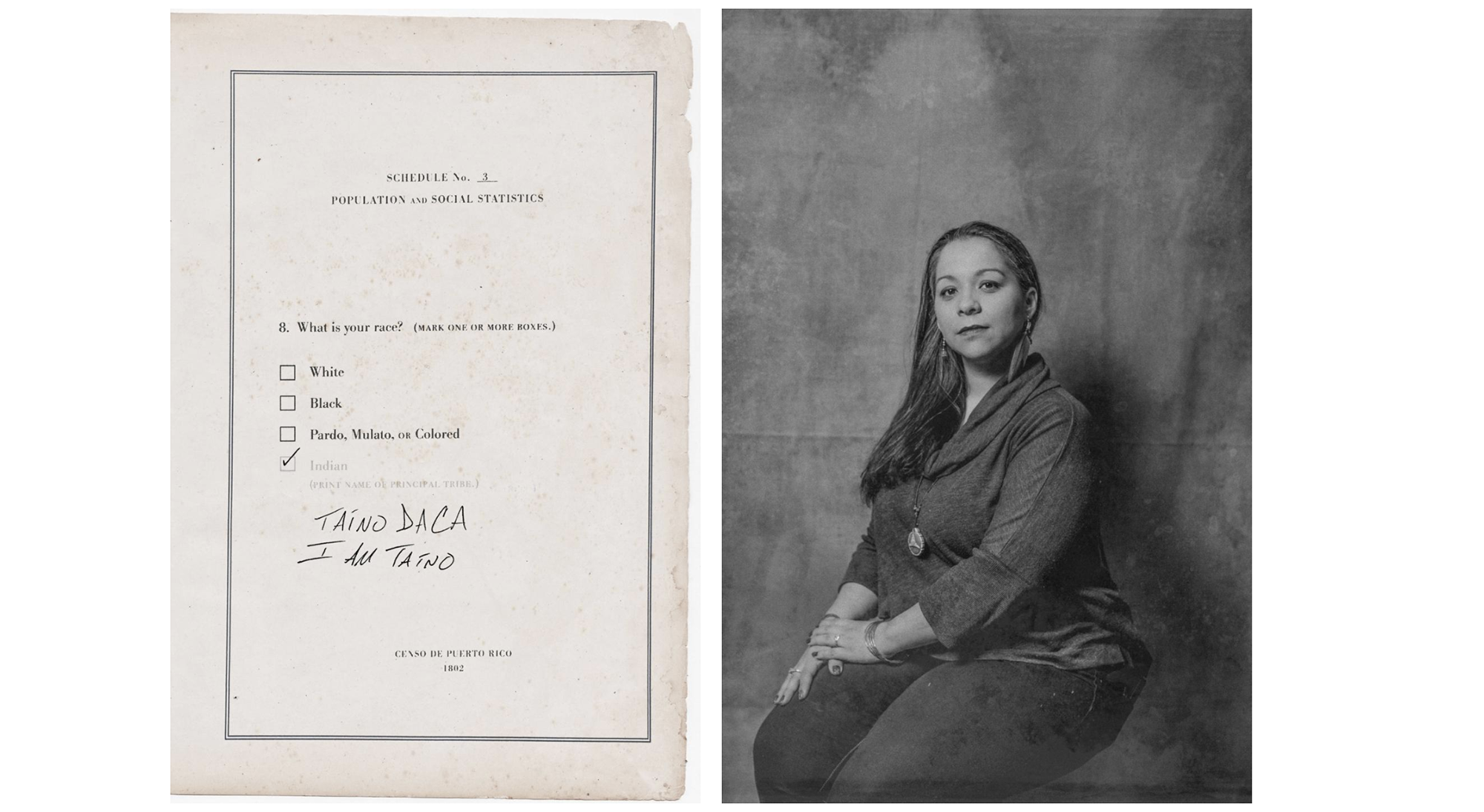

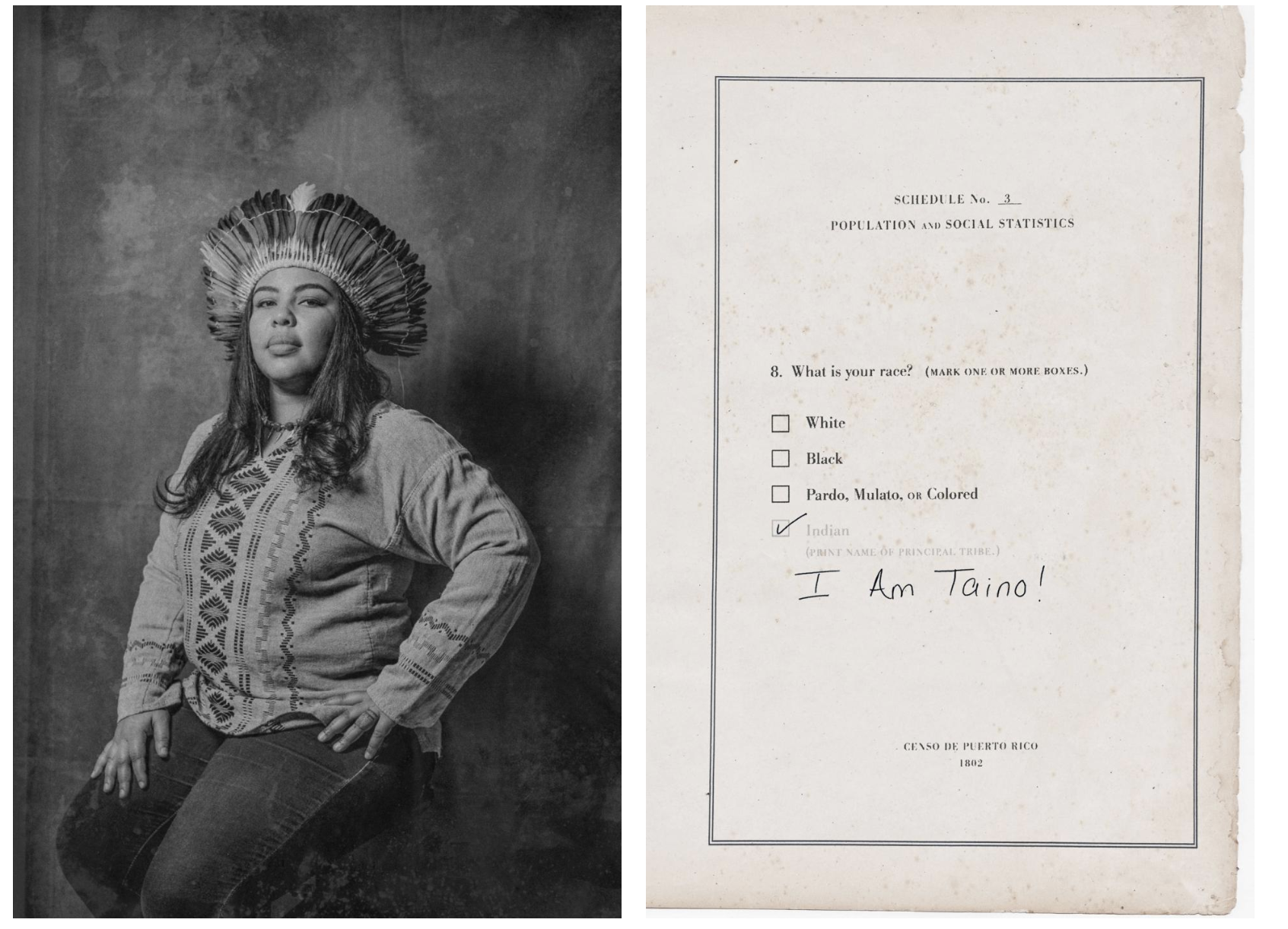

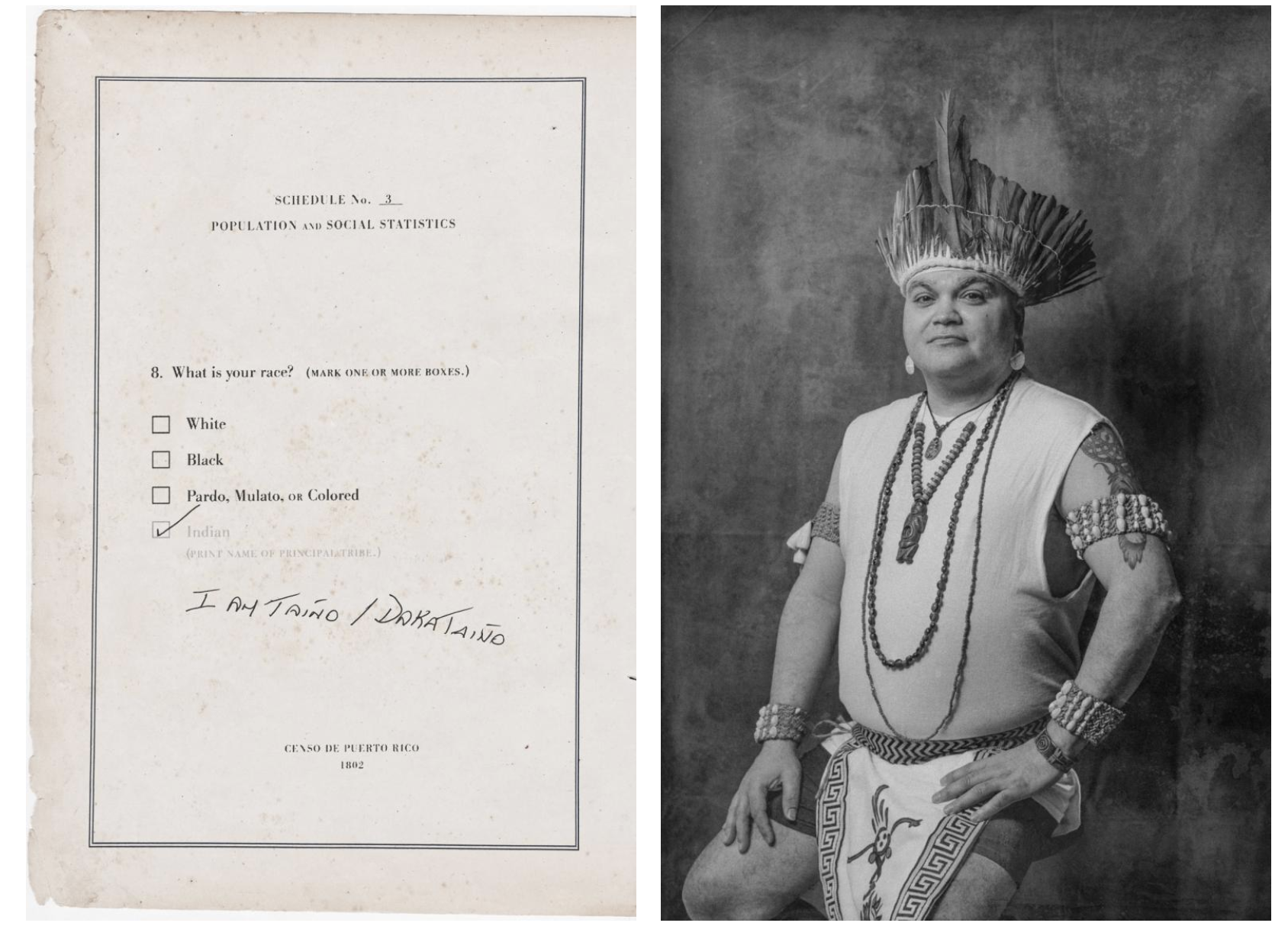

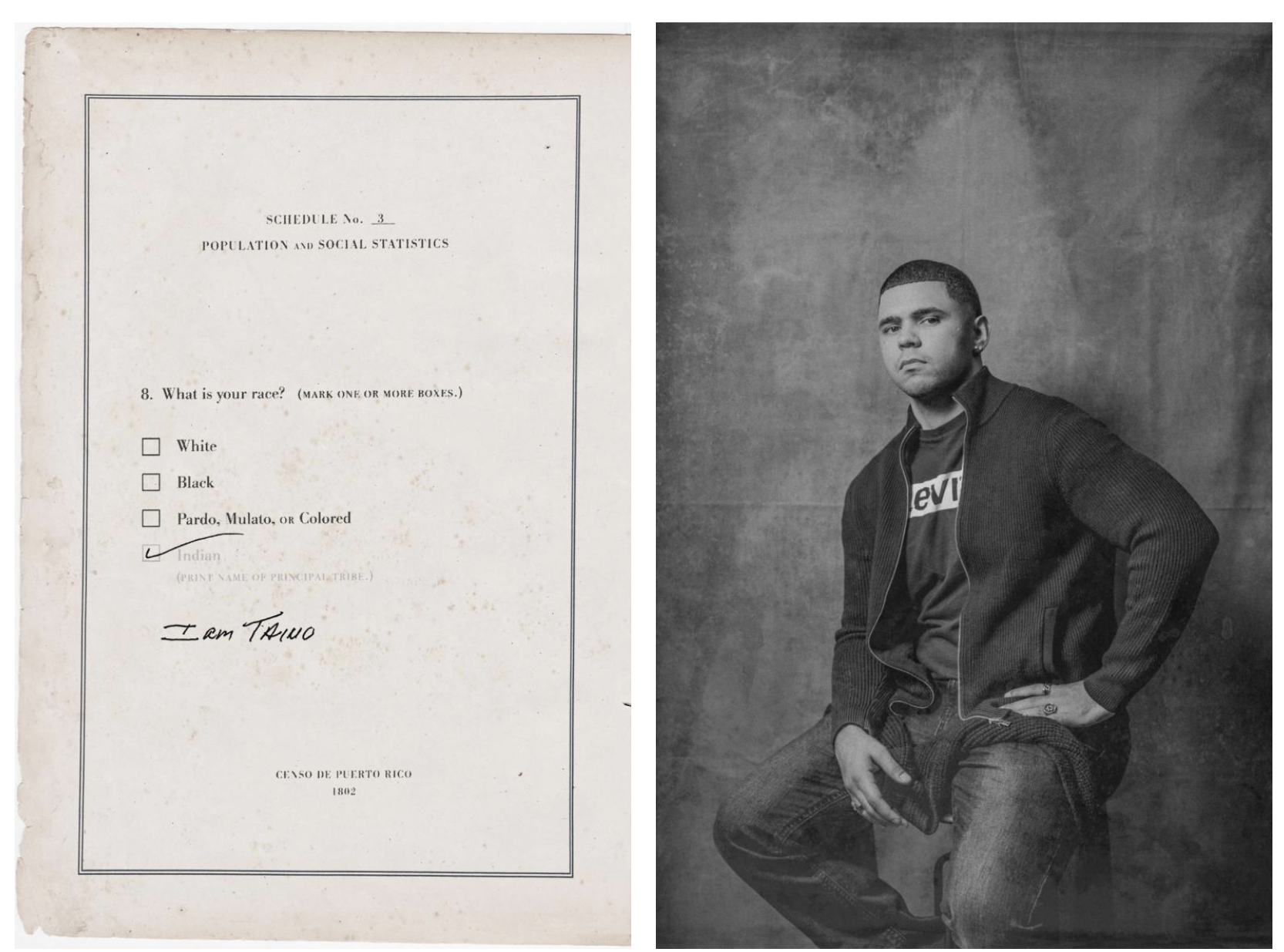

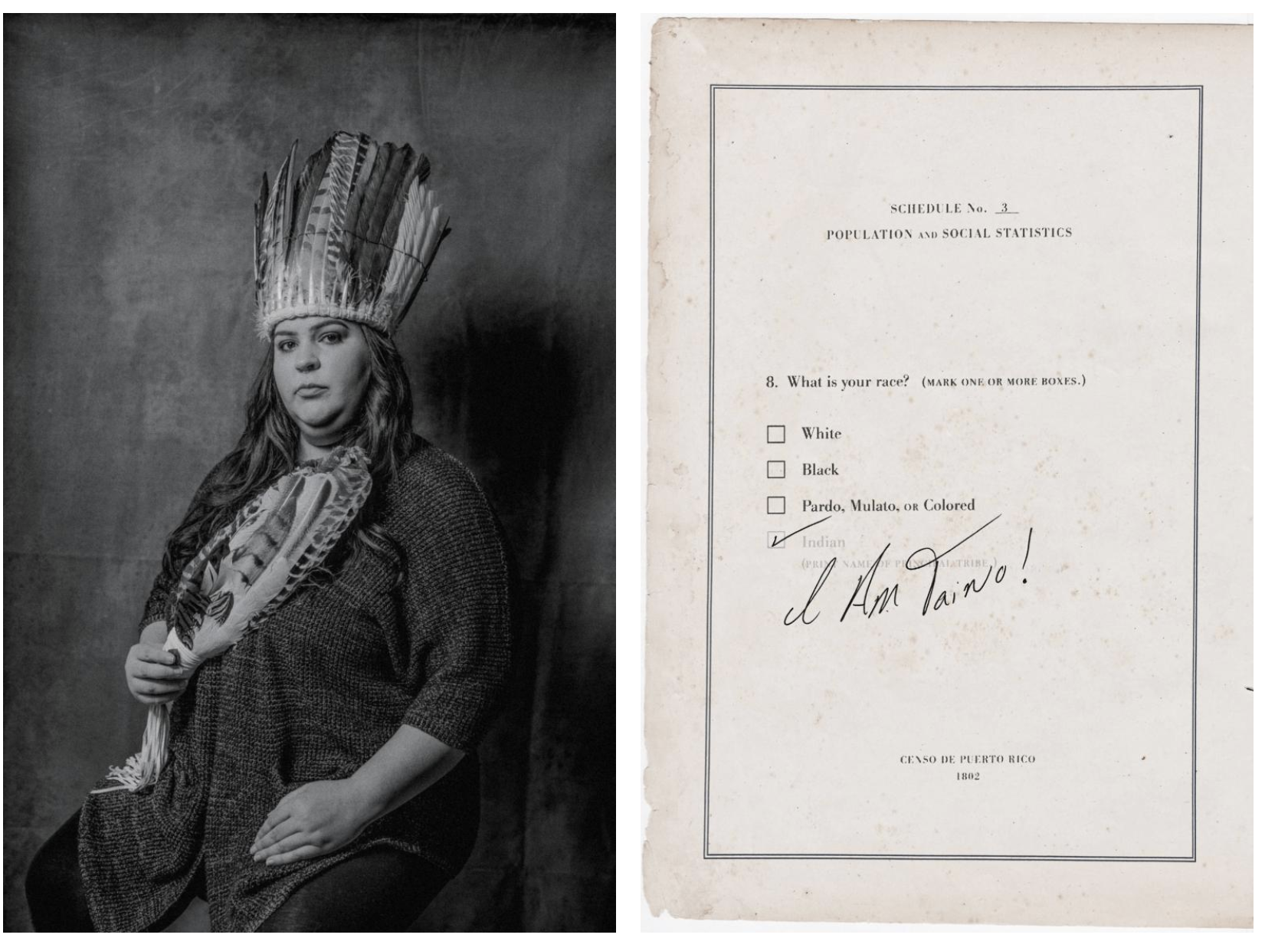

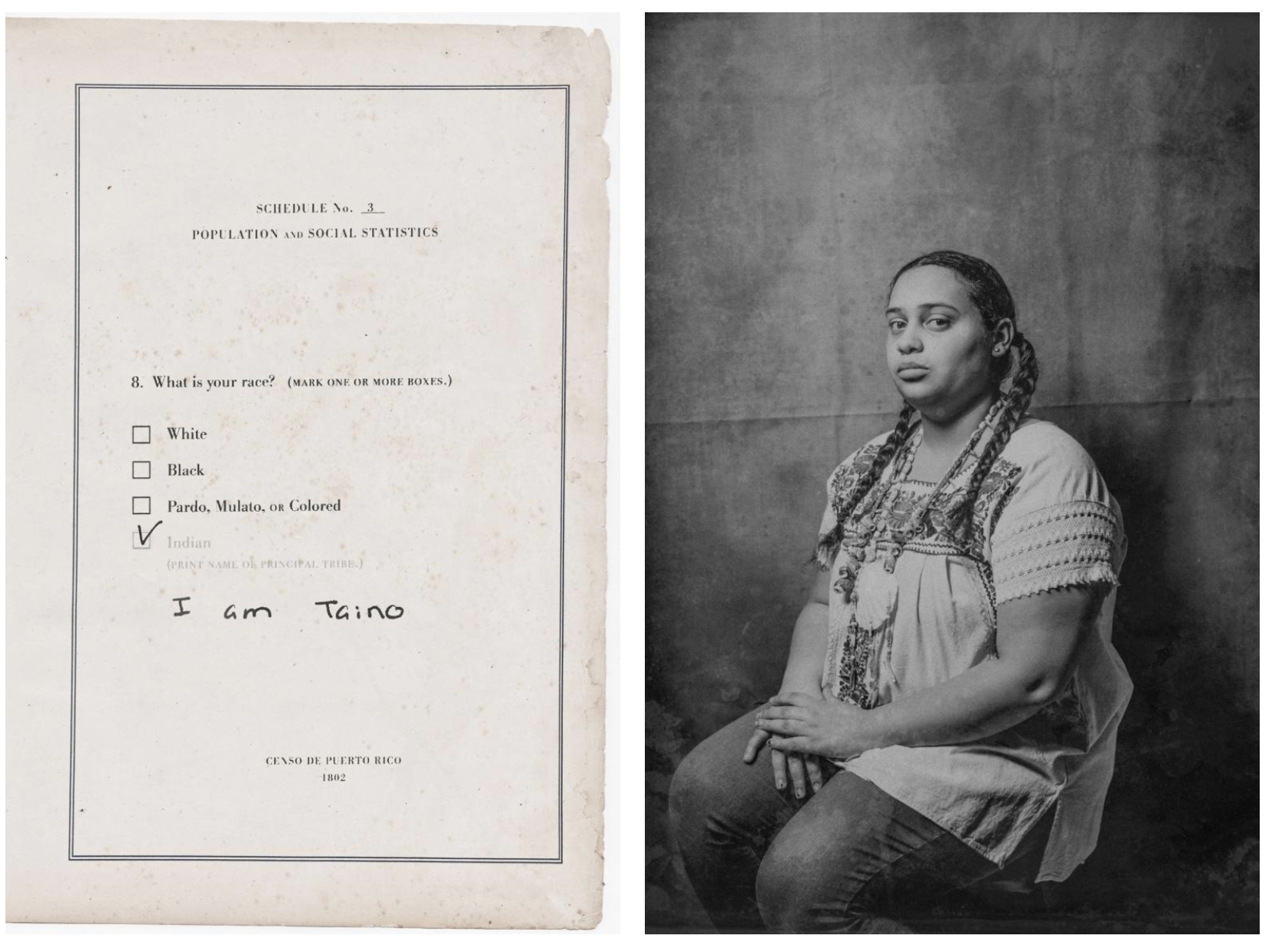

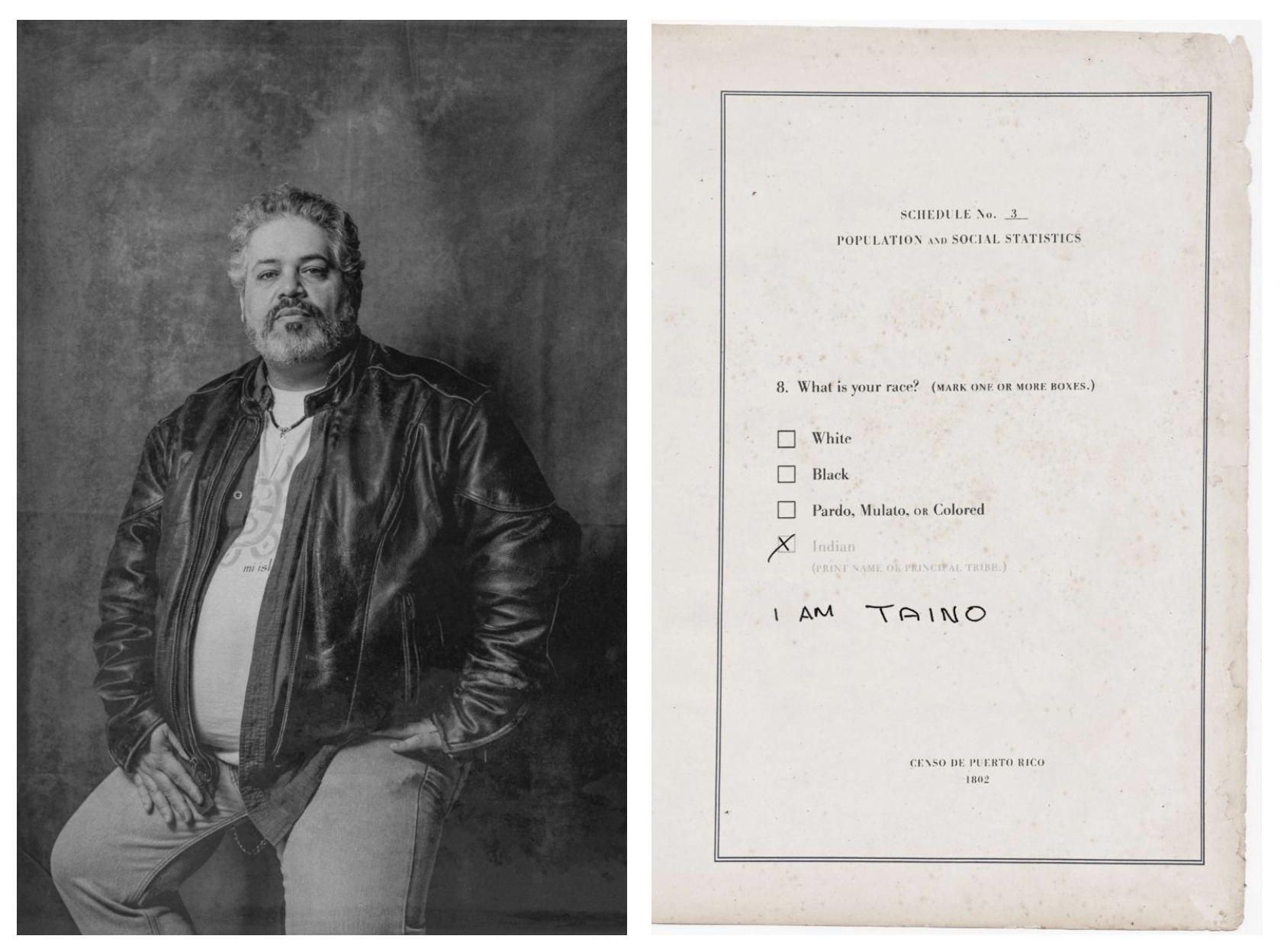

几个世纪以来,我们普遍认为加勒比地区原住民——泰诺人已经灭绝了。但是,最近历史学家和DNA检测确认了一些别的事实:这场种族灭绝是通过书面进行的,因为泰诺人不再被记入人口普查了,但是他们的血统却没有消失。现代社会仍有一群自认是泰诺人的人,他们原来就一直坚信这一点。Jorge Baracutei Estevez(上图)领导着纽约的泰诺人社区,他和摄影师Haruka Sakaguchi一起开展了这个项目,展现如今的泰诺人形象,还为他们虚构了一份想象中的人口普查记录。

其实哥伦布和随行的西班牙人并没有发现我们今天所说的泰诺人,而是泰诺人发现了他们。因为我们当时深居内陆,他们在我们的海岸边登陆时完全迷失了方向。我们对这件事的理解是这样的,但历史书却将我们描述成了被发现的一方。泰诺人用了四千年的时间从南美洲迁徙到了加勒比地区,是当地讲阿拉瓦克语的民族之一。1492年,西班牙人登陆加勒比地区,原本是希望能找到黄金和异国香料,但那里几乎没有黄金,香料也不常见。于是哥伦布就把注意力转向了第二顺位的完美商品:黑奴贸易。

“通过结婚证、洗礼记录和数量有限的人口普查报告,我发现有些家庭成员在(18世纪中期)某一年突然被官方‘认定’为黑人,但就在前几年他们还被归在‘印第安人’之中。”

“我并不否认自己的欧洲或非洲血统,但我深切地意识到,我的家族早就应该再次学习、牢记并主张我们作为波多黎各原住民与生俱来的权利。我们是泰诺人!我们还在这里!”

西班牙人的到来,带来了金矿和甘蔗地里的残酷剥削,还有肆虐的疾病。当地人口锐减,于是滋生了泰诺人灭绝的传说。1565年的人口普查报告显示,只有200名印第安人还生活在伊斯帕尼奥拉岛上,就是现在的多米尼加共和国和海地,在那之后不久,泰诺人被宣告灭绝。人口普查记录和历史文献说得非常清楚:1802年以后,加勒比地区就没有印第安人了。我们怎么能是泰诺人呢?

“从小到大,祖母一直在告诉我,我是泰诺人,无论我身在何方,我都是泰诺人。小时候我还不能完全理解,直到我在百科全书里读到了泰诺人和阿拉瓦克人的故事,我才真的明白了泰诺的意义。书中说我的族人灭绝了,读到这里我心都碎了。”

在整个殖民时期及后殖民时期,印第安人一直出现在报告、遗嘱、婚姻记录和出生记录中,但是很少有历史学家对人口普查记录进行过深入的批判性研究。我们能幸存至今,是因为我们的许多祖先都躲到山里去了。1478年,西班牙开始宗教审判,犹太人要是不想被折磨或被谋杀,就只有皈依天主教这一条路,他们就是后来所说的“改宗者”。同样的政策也适用于泰诺印第安人。1533年,西班牙皇室“授予”了印第安奴隶自由,于是,不愿意放走泰诺奴隶的西班牙人就简单地将他们归为黑人。纵观整段历史,加勒比地区的大批西班牙男性都和泰诺女性结了婚,他们的孩子难道不是泰诺人吗?

档案灭绝意味着一个民族可以在书面上消失。波多黎各1787年的人口普查结果显示,当地有2300名纯种印第安人,但是到了1802年的下一次人口普查,就连一个印第安人都没有了(本文中的摄影项目通过想象重制了当时的普查数据)。一件事一旦被写入档案,就再也没有改变的余地了。所有的百科全书都记录着哥伦布版本的故事,还有他管我们叫印第安人,还有不久之后加勒比地区一个印第安人都不剩了。无论你长得多像原住民,无论你如何坚持自己的民族身份,反正你已经灭绝了。这就是档案灭绝:征服者讲述一个故事,后继的研究者再不断地继承和完善这个故事。

“我还很小的时候,家里的长辈就给我灌输了这样的一种观念:对于我们的原住民身份,要绝对闭口不谈。我们所受到的教化是,绝对不要主动暴露自己的原住民身份;如果有陌生人说我们‘长得像’原住民,我们只需要礼貌地点点头即可,但我和我的表兄弟们都绝对不会公开承认自己是原住民。”

我出生在多米尼加共和国的小镇Jaibon。但是我成长于美国,我也读到过加勒比地区不再有任何原住民的血脉,所有的印第安人都灭绝了。但像我这样的人总认为自己就是原住民,我们一直都知道我们有着印第安血统。

90年代初,我们开始在聚会、节庆等场合见面,开始了一场厘正运动,试图将我们所知道的语言和现存习俗保留下来。

后来,有一些DNA研究证明了加勒比地区的人确实有美洲原住民的线粒体DNA:61%的波多黎各人,23-30%的多米尼加人,还有33%的古巴人。对于一个被认为已经灭绝的种族来说,这种数量的遗传标记值已经很高了。2016年,一名丹麦遗传学家在出自巴哈马群岛的千年头骨上的一颗牙齿中提取出了古代DNA。这颗牙齿有着完整的泰诺DNA链。我们能匹配上吗?接受测试的164名波多黎各人每一个都能匹配上泰诺人的DNA。

“我在四五岁的时候曾经问过妈妈,‘我们是哪里人?’她回答说:‘泰诺人。’我又问她泰诺人是什么,她答:‘Indios。’这个单词在西班牙语中是‘印第安人、印度人’的意思,所以我一直以为自己来自印度。当然,长大后我就知道母亲所说的是加勒比海地区的原住民。”

“我们一直都知道自己是谁。我们家在古巴,对我们来说,身为泰诺人从来都不是什么秘密。”

一直以来,我们都在试图将自己重新写入历史之中,互联网是我们最强大的工具。如今,我们有了一群年轻的泰诺学者,他们在不断提出新的问题,质疑旧的答案,把我们写回历史。有些书也不再用“灭绝”这个词来形容我们了。

我们维护自己身份的另一种方式是批判人口普查。在很长的一段时间里,拉丁美洲的人是没有印第安人选项的——你要么是西班牙裔,要么是白人,要么是黑人,要么就是混血儿。波多黎各人口普查重新加入了印第安人或原住民选项,结果统计出了3.3万名印第安人。我们的身份一直被隐藏在光天化日之下,本文中的摄影项目也恰好反映出了这一点。

“这就是我所知道的一切。”

“2014年,我参与了一部纪录片的拍摄,主角是来自俄克拉荷马州的印第安人,名为《精神之路》(Spirit Roads)……我当时结识了一些人,想要多了解一些我的传统。当我了解得越多,我就越发觉我们家族所遵循的古老传统可以追溯到泰诺人。”

我们想让全世界知道泰诺人并没有消失,并且在各自国家的形成过程中发挥了重要作用。对我们来说,了解这些故事就像是找到一个失散多年的亲人,找到一部分你一无所知的自己。当我意识到我们的许多口语传统、物质文化、精神和语言都源自原住民,我才发现泰诺人是多么地成功。

我小时候第一次听到哥伦布的故事时特别兴奋,还画了一幅画,画中是三艘小船。但我回到家时,母亲告诉了我真实的故事。我很震惊,就因为他对金子和荣耀的渴望,数以百万计的人为此丧了命。所以我很欣慰的是,不仅仅是加勒比人或原住民,今天的大多数人都一致认同哥伦布不该享有如此名望。

每当我回顾自己族人的历史,想起西班牙人犯下的暴行,我就会想:祖上的母亲和祖母看着自己的孩子、兄弟姐妹和父母被强奸和屠杀,看着自己的村庄被洗劫被掠夺,她们在做什么呢?她们一定像所有受苦受难的人一样在拼命地祈祷。但是那些祈祷者怎么样了?她们就像篝火一样烟消火灭,消失在空气中了吗?我突然想到:我们这些子孙也是她们的祈祷者,我们回溯历史,重新讲述我们的故事,让它归于正道。

本文由Jorge Baracutei Estevez 口述,Nina Strochlic记录。泰诺首领Jorge Baracutei Estevez曾任美国国立美洲印第安人博物馆项目专家,参与举办了该博物馆的第一次泰诺展览,现已退休。如今担任纽约和加勒比地区泰诺组织Higuayagua的负责人,致力于记录泰诺老人的口述历史。

文中所有照片均由Haruka Sakaguchi拍摄,她是一位驻纽约的日本摄影师,和Jorge Estevez重制了一个假想的人口普查条目。1802年,波多黎各的印第安人数量从2312人(1797年的记录)直降为零,这个项目就是在想象当年的个人条目会是什么样子。Sakaguchi要求拍摄对象穿着他们觉得能代表自己身份的衣服。

(翻译:都述文)

来源:国家地理

最新更新时间:11/15 16:43

评论(0)