本文涉及少量剧透,请谨慎阅读。

即使是对战争和历史毫无兴趣的人,也值得去看看11月11日上映的纪录片《他们已不再变老》。这一天刚好也是一战结束第101周年纪念日,跟随彼得·杰克逊的镜头,观众可以重新回到鲜活的历史中,了解斐迪南大公在萨拉热窝遭到暗杀之后,历史课本上忽略的细节和故事。

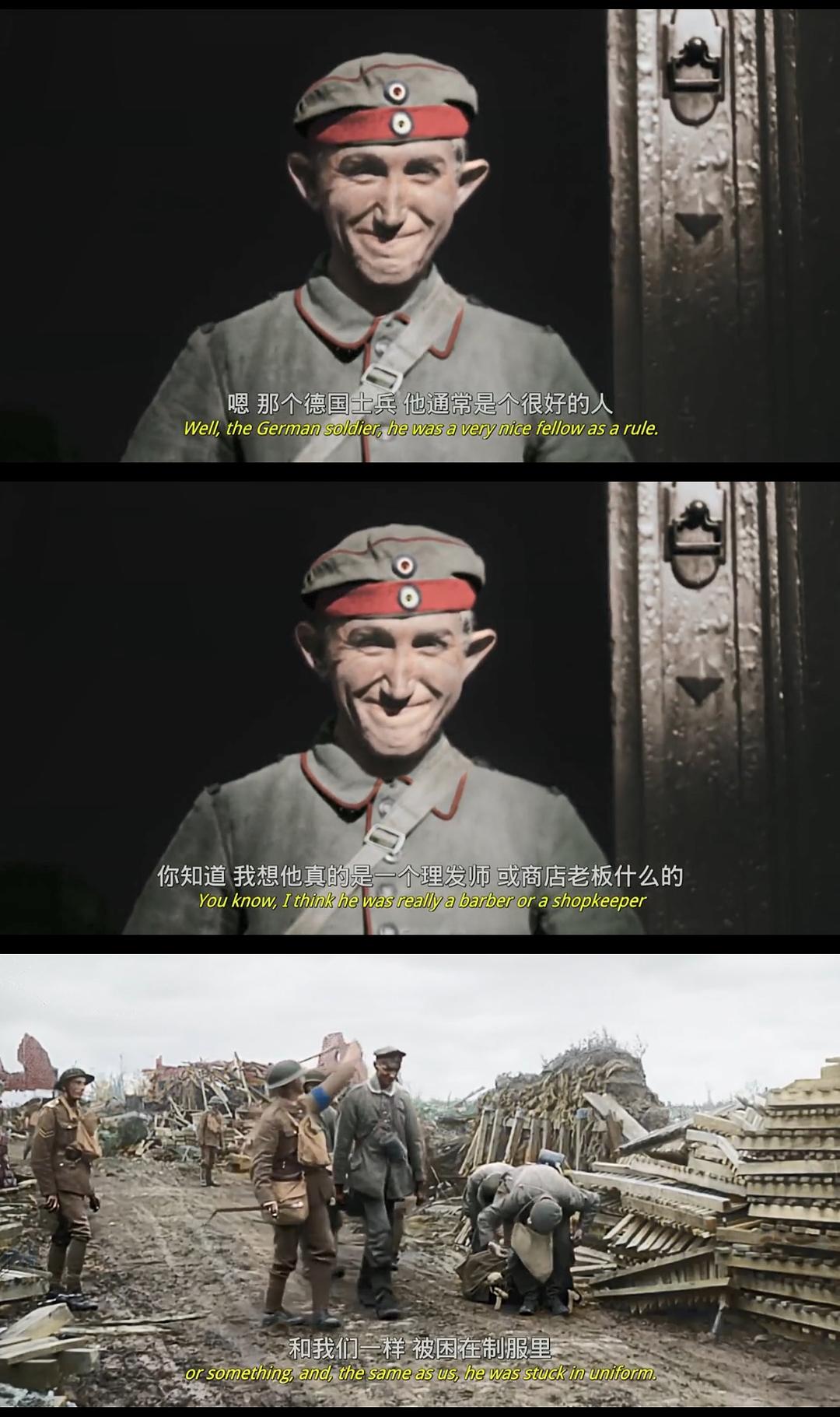

本片最别致的地方在于用技术修复了100年前的真实影像。在经过彩色化处理、调整帧频之后,呈现在观众面前的是用真实的胶片素材重组的3D彩色大片。再配上故意模拟成现场收音的旁白,观看者仿佛能穿越百年,直面这些被定格的年轻面孔和他们面对战争时真实的兴奋、恐惧和怅然若失。如果说观看战争题材电影时观众更像是一个旁观者、偷窥者,在《他们已不再变老》里,你的身份则更接近于一个真正参与第一次世界大战的普通人。

在构成上,影片的前二十分钟并没有急于进入彩色画面,而是用黑白照片形式简述了时代和战争的背景。此时的气氛并不沉闷,入伍对于这些年轻孩子来说更像是一次天真的冒险。他们谎报年龄,在皮靴里撒尿以软化皮质,热烈地讨论果酱的品牌和口味,似乎对于战场和死亡一无所知。

等到真正乘上多佛的火车,听到炮声逼近,看到已经变成废墟的法国城市时,年轻男孩脸上的兴奋才逐渐消失。这时电影也从最原始的静态黑白照片逐渐放大、着色变成彩色影像,两种形式的过渡切换给人极强的入场、出场感。这种变换不仅出现在开头结尾,在向德军冲锋的阶段,年轻战士的笑脸和尸体特写的交叉剪辑也极其动人有力。

可能是面对镜头的缘故,战士们似乎有意识地“表演”军队生活中有趣而非残酷的一面。一位年轻的士兵与德国战俘交换各自的军帽和头盔,战士们对着镜头调侃如何用火消灭衣服缝隙里的虱卵,身着制服的人把空啤酒瓶当作吉他在胸前弹奏......这些微不足道的生活轶事细碎地穿插在无情的战场日常中,让年轻士兵的身份从“士兵”、“战争工具”重新变成了“人”。在此我们并不讨论这种强介入性的镜头是否会对纪录素材的客观性产生影响,但不可否认的是,这些微不足道的日常小事的确带给了观众片刻的喘息之机。

然而即使有这些温情的镜头作为抚慰,影片还是诚实地展示了一战伤亡惨重的“绞肉机”场面。你会看到士兵脱掉鞋子和袜子露出坏疽、尸体在战场上相互重叠、刚刚投入使用的新奇物件坦克直直地从身体上碾过。但对我来说,影片最具冲击性的一幕并非发生在战中,而是与课本里高呼庆祝的图片完全不同的一幕——宣布停战后所有士兵倚在墙角,享受着可能是这辈子最安静、平和的时光。

等到他们退役回家,本该是“英雄”的幸存者却遭遇着整个社会的羞辱和排斥。没有参与战争的人并不理解他们在战场经历了什么,甚至认为那些恐怖的场景只存在于他们的想象中。部分工作场所张贴告示,上面写着“不招退役人士”。最讽刺的一句话,是影片结尾一位退伍士兵重新回到之前工作的商店上班,同事见到他却说:“很久没见到你了,你都去哪儿了,一直上夜班吗?”

从结尾的字幕来看,导演彼得·杰克逊在制作影片前做了大量的采访工作,并把从中获得的口述历史摘录成电影的声音片段,这使得整部电影的气质或许更类似一部历史纪实文学。但相比于文学更优越的是,影像往往有穿透时代的能力。当导演找到唇语专家解读黑白影像中的对话时,银幕里的士兵仿佛能透过镜头直接与观众对话,这种形式给已经过去一个世纪的战争增加了前所未有的真实感。也让那些朝气蓬勃的容颜、那些被迫“困在制服里的人”、那些已不在世的人以另一种形式“不再变老”。从某种意义上说,这种能使黑白记忆“活”过来的技术价值甚至超过了影片本身。

推荐指数:非常推荐,绝对是历史爱好者和对第一次世界大战了解不多的人的必看之选。影片结束后请不要着急离场,可以配合幕后故事感受一下彼得·杰克逊细致的技术处理过程。

评论