记者 |

编辑 | 黄月

人们可能更熟悉周轶君国际记者的身份,作为战地记者,她在巴以激烈冲突时常驻加沙、多次采访国际政治人物的经历更为人耳熟能详。因此,当她导演纪录片《他乡的童年》探究日本、芬兰、印度、英国、以色列以及中国不同的教育实践,又在《你好,童年》中与中国一线乡村教育工作者展开对谈,人们难免会惊讶于她如此大的跨界。

面对这样的疑问,周轶君连连强调这是个误会。她表示自己并未转型为教育专家,而是在自己成为母亲后,对教育问题产生了浓厚的兴趣,所以试图用国际记者的视角讨论与分析议题,但她在做的事情本质上与过去并无差别:观察世界。

“怎么教育、怎么设计教育,都不可能割裂地从一个学校的角度去设计,一定是跟整个社会、历史、文化以及国家对未来的安排结合在一起。”周轶君在访谈中说,“从这个角度来讲,这种对社会文化的研究,对我来说并不是一个陌生的领域。”

教育是一个令中国每个阶层都无比焦虑的议题,周轶君坦言不可能提供完美的解决办法,毕竟她自己也是一位“没有操作手册”又要去开车的司机。她能做的就是向大众展示世界上不同国家教育者应用的好的教育方法。许多人质疑周轶君没有关注落后地区的教育,她反驳称,为什么要占用观众宝贵的时间去告诉大家坏的教育方式呢?

无论是国内的教育实验,还是国外沉淀已久的教育理念,周轶君将传统与现代、中国与外国的教育实践不断碰撞。对她而言,只要能够打开父母们的眼界,提供更多选择,让他们在实践时少一点无助与焦虑,就已经足够了。最后他们还是要自己决定如何教育孩子,而教育本身是一个很玄妙的事情,需要根据不同的社会环境、不同的家庭与不同的个体不断调整其中的度。只有这样,教育才能达到它的最终目的:“希望每一个人都发现自己。”

“一个社会一个国家的样貌,几乎都能从教育中找到原因”

界面文化:在《他乡的童年》中,你观察了其他国家的教育理念与实践。在这个过程中,你在有意地拿它们和中国比较吗?

周轶君:不管比较不比较,其实你都会带着你在中国的教育中受到的所有历史影响,以及遇到的现实的问题去观察。其实不可避免地,大家都会带着自己的观念去观察,所以有没有刻意在做比较不重要。

界面文化:你是怎样选择拍摄的国家和教育机构的?

周轶君:我们有调研团队来做这个事情,主要也是选一些大众都会比较关心的。比如说芬兰的教育全世界都很出名,这个是肯定要选的;因为中日之间大家一直会有说不尽的话题,所以也选了日本。

另外,这个选择也是从我们感兴趣的社会倒推的。我认为在今天,一个社会一个国家的样貌,它为什么是这样,几乎都能从教育当中找到原因。因为社会没有可能突然长出来,一定是从儿童教育开始的教育方式形塑的。或者应该这样说,教育是社会上所有东西的投射。

所以像以色列,我不知道它的教育怎么样,但是我知道它的创新很厉害,是“创业国度”,每个人都想创业。那么这种创新精神在他们的教育中能不能找得到?能从哪些角度去找到?日本也是,我们都知道他们的成人社会很有秩序,会要求完美、有强迫症,那么他们是怎么从小教孩子的?我基本还是从社会研究的层面上,去观察他们的教育。

界面文化:所以你是从他们的社会状况出发,推想他们的教育一定有一些特别的教育方式或者是教育理念。

周轶君:这样说吧,因为我不是个教育专家,我在做这个片子之前,对各个国家教育情况的了解可以说是一张白纸,我也只能从社会的角度去理解他们的教育。事实上这是对的,因为教育是社会上所有元素的缩影。就像日本一位园长说的,怎么教育、怎么设计教育,都不可能割裂地从一个学校的角度去设计,一定是跟整个社会、历史、文化以及国家对未来的安排结合在一起。所以从这个角度来讲,这种对社会文化的研究,对我来说并不是一个陌生的领域。

界面文化:哪个国家的教育会让你最想把自己的小孩送过去,让他们在那里长大?

周轶君:基本都不太可能。第一是因为我们不能够承受孩子小的时候跟家长分离,哪怕教育再好,我觉得父母的陪伴是不可取代的,不然不就成了斯巴达式的教育了,这对我个人来说是不太能接受的。

第二,很多时候是要看你怎么去选择。比如说我们觉得孩子从小中文一定要学好。这个事情我一开始也很纠结,会觉得为什么一定要孩子这样,一定要孩子那样。我有一个朋友以前生活在新西兰,那边的教育、环境等各方面条件都很好。有了孩子以后他们反而搬回了中国,一定要让他接受中文教育。父母为什么要把自己的想法强加给孩子呢?他们说这个小孩如果那样长大,将来他回国可能会很孤独。他跟他父母这一个圈层的所有亲戚朋友都没有共同语言,他们是割裂的。你生长在新西兰社会,它可能接纳你,但始终有些东西不是百分百的。如果你又回不去自己这个社会的话,那么这个孩子以后可能会很孤单。我觉得这是有说服力的。

界面文化:其实看完整部纪录片后,我会好奇为什么没选取美国?因为一般来说,讨论教育都会想到美国,尤其在最近几年,越来越多人把自己孩子送去读美国的小学或者初中。

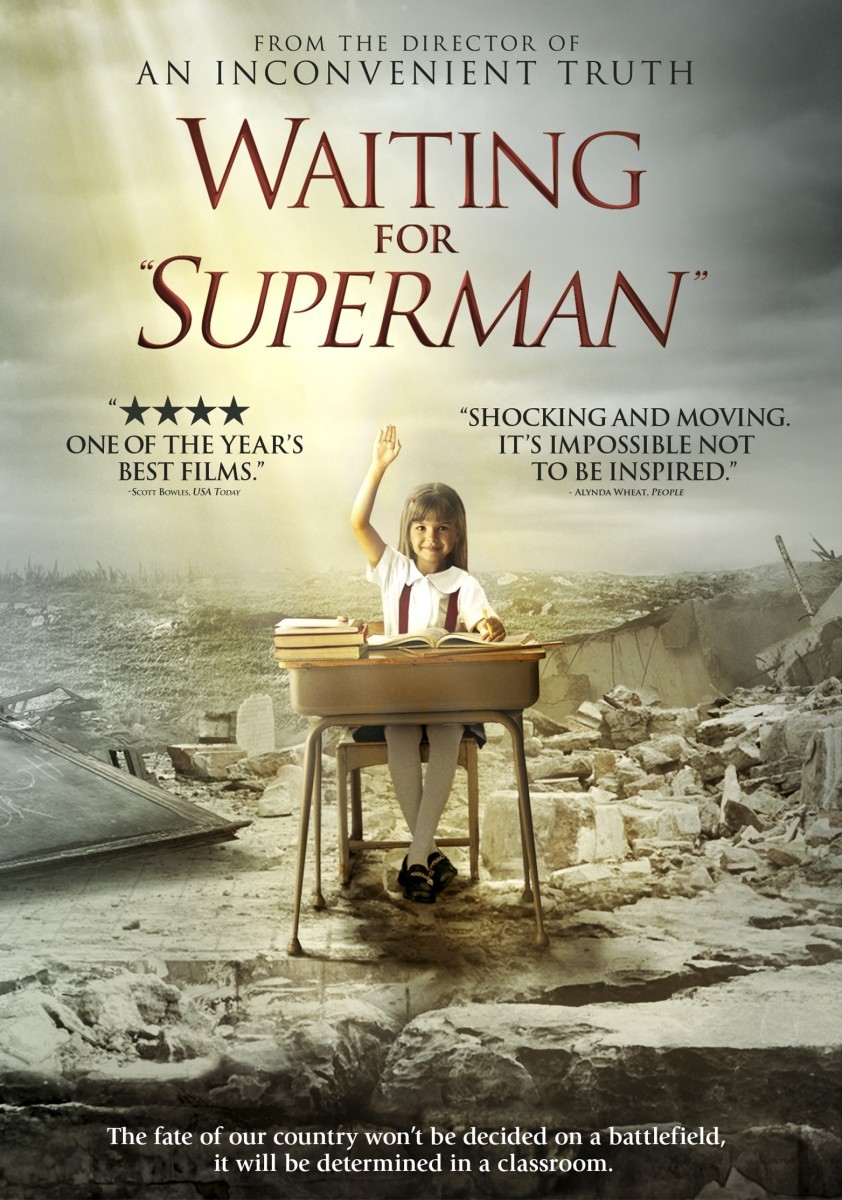

周轶君:我自己之前看过几部关于美国教育的片子,其中一部叫《等待超人》,反映的是美国的早期教育。导演认为现在跟70年代——就是乔布斯长大的那个时候——很不一样,那个时候是黄金时期,美国基础教育非常好,而现在非常不好,教育资源不公平。他认为原因在于教师工会力量过于强大,无法正常淘汰一些教师。这部片子选取的是这样一个角度,或许对于真实的美国基础教育而言,其他人会有更多元的叙述。

但是我当时看了以后,就觉得现在只是我们第一次做这样一个东西,应该选取一些对我来说更有说服力的例子。而且美国教育更出名的是高等教育这一块,我把自己这部片子定位在早期的基础教育,考虑到这个原因就没有选取美国。之后如果有机会拍第二季的话,也可能会拍美国。

“最大的感受就是我们并不了解我们的传统”

界面文化:在片中,许多教育工作者都认为传统是他们教育的基础,例如说以色列的虎刺巴(chutzpah)。而中国又是个具有深厚传统文化的国家,在片中你也有提到过,中国的教育继承了传统文化中对背诵、练习的强调。你觉得传统对教育会起到怎么样的影响?

周轶君:做了那一集以后,我最大的感受就是我们并不了解我们的传统。

传统是什么?因为我们有些传统中断过,所以我们很多时候对传统的理解是有偏差的。现在出于一些经济原因,大家会拿出一些传统作为装饰。比如说有一些人恢复“纯传统”的、有点原教旨主义的生活方式,主张跟现代生活绝缘,他们对现代生活有一种敌视。我觉得这是完全没有必要的,这也应该不是我们传统的本意。

在芬兰那一集里,我发现实际上我们的传统中的确有一些好的教育方式。当然要求学生背诵的教育方法都是传统,但其实要看你从哪个时间点来截取传统。“书读百遍,其义自见”,这到底是哪一个年代才这么说的?真的很普遍吗?还是说,我们之前也曾经强调要理解?

在芬兰,“愤怒的小鸟”创始人让我非常惊讶,他能说出“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”这样的话来,我发现芬兰人与中国古人对教育也有相似的理解。芬兰的通识教育叫“现象教育”,就是要打破学科的界限。实际上在我们很早以前的那种私塾教育中,学堂的老师也是什么都教,也是跨学科的。那时候也没有非常严格的课本,老师可能也是今天从一个事情开始讲。像孔子的那种问答,就是大家在生活当中碰到了什么问题来问老师,然后在一问一答之间探索这些事情。所以教育的源起可能都是相通的。

我们现在这种界线分明的分科教育——不仅在中国,也在世界范围内实行——据说是一战以前普鲁士王国的教育方式。他们当时要迅速地扩张军力,要培养工人,于是用了一些机械式的快速学习的方法。这主要是为了培养工人和士兵,让他们能迅速地认字、知道怎么操作机器等等。这种教育服务于某一个特殊目的,为了社会高效运作,而不在乎你的心灵怎么样、要把你培养成什么样的人。所以现在包括中国在内,全世界都在反思这样的教育是不是该改了。

界面文化:每个国家都会有自己的传统文化,这奠定了他们的教育理念。像芬兰、以色列那些先进的教育理念,也是根植于他们自己独特的传统中,那么中国要怎么学习吸收其他传统的教育理念呢?

周轶君:就看具体是什么教育理念。首先我刚刚说了,中国的有些传统其实跟外国也是相通的。还有就是其实你要理解他的理念和具体做法的背后到底在干什么,才能知道我能不能用到。比如说芬兰就主张尊重孩子,让他自己去选择等等,而我们会说让孩子听话。但理解了芬兰的教育理念后,我们就可以问自己,你觉得你认同吗?他说的这个方法对不对?

我相信传统是个筐,你能找到一定要孩子听话的例子,你也找得到鼓励大家寻找自我的例子。比如“匹夫不可夺志”这种就是鼓励每一个人要有你自己的志向;你也可以找到“君君臣臣父父子子”,哪有什么你自己的想法,你该怎么做都已经定好了。这些例子在传统文化中都有,所以就看你怎么去理解、解释传统。

当然有一些东西,是你没法学的。就像芬兰这种“不竞争”的理念,不光在中国,在亚洲都很难推行。在中国这种人口多的国家,资源相对来说集中在头部的精英,你越优秀得到的资源越多。芬兰人太少了,每个人都很重要,越落后得到的照顾越多。因为人口状况不一样,这个是很难学的。

但中国的教育和芬兰的教育的区别还不在于人多人少,而是那种信任链条你学不来。学校信任老师能教好,所以不用派人去检查上课状况;老师信任学生能学好,我给你发“越狱卡”,你有时候可以不交作业,学习是你的事情;家长也得信任老师,你这样教我觉得是对的,家长也信任孩子能学好。这个信任链条对于我们来说是最难接受的。

“没有完美教育,任何一种教育在它的语境下一定是有好有坏的”

界面文化:虽然说有的教育理念可能只有在特定的社会中的才能践行,比如你刚才提到的芬兰的信任链条,但在观察了那么多个国家与教育者之后,你觉得存在一个共通的对“好的教育”的理解吗?

周轶君:有,但它不是一个方程式。我觉得好的教育有两个特征。

第一个就是度的把握,它不是说一定只能这样,或者一定只能那样。例如说管得严好,还是放开好?一定不是两个绝对的答案,这个度在哪里呢?就很微妙。每个孩子不一样,每个社会不一样,每一个家庭也不一样,找到那个度就是好的教育。

还有第二点,能够让孩子认识自己的教育是好的教育。你启发他内在的驱动力,让他先认识他自己,然后他会变成一个self-learner,自己就有动力去学习,这一定是好的。

界面文化:很多人批评这部影片,认为它没有展现每个国家教育的全貌。你也回应过,你不是教育学家,也不打算展示一个国家教育的全貌。

周轶君:纪录片的容量也无法让你以百科全书式的方式展现。我觉得大家有一种很有意思的心理,常常看到一个好的东西就要想,这是真的吗?你没有骗我?难道它没有不好的地方吗?

但我想告诉你的是,教育有很多种不同的选择,有人是这样做的或者那样做的。当打开眼界后,再具体考虑自己怎么做的时候,你就不会那么无助。我看到过很多观众给我的反馈,他们说自己被赋能(empower)了,变得有信心了。因为他们看到原来我们不是只能选择A或者B两者之一,他们能有更多选择。我想做的是给大家提供其他选择,给大家展示世界上还有很多不同的好的教育方式。

我也没有回避不同国家教育中一些弊端,像在日本,我们有讲到霸凌、对个性的抹灭;像在芬兰,也有人抱怨他们的天才没有得到更大的空间。任何一种教育在它的语境下一定是有好有坏的,没有一个是最完美的。

界面文化:看了那么多好的教育方式,你自己的教育理念有没有受到影响?

周轶君:我们的父母,甚至我自己这一辈经常觉得我们接受的教育中很多东西是理所当然的,你哪怕不喜欢,你反抗,或者你觉得这个东西是不公平的,但是并没有一个更广阔的背景帮你去思考这个东西——难道你不高考吗?我们那个年代的理念就是认为,高考是人生必经的一个磨练,像成人礼一样,你必须要经历这个痛苦。

高考当然考验个人的能力,那些能在这种教育制度下出来的、考非常高分的人一定不是傻子。但是我们想要讨论的是,它是不是唯一合理的?他在保证公平和竞争的同时,我们有没有丢掉或者压抑什么东西?如果我不去拍这个片子,我不去看别人怎么样做教育的时候,我甚至没有意识到那是个问题。

轮到我养育孩子的时候,我觉得我过去其实没有什么教育理念,像是要去开车了,我知道有一个油门、一个刹车,但我没有一个操作手册。所以拍这个片子对我自己来说是特别幸运的,也特别及时。当然我后来又听说,其实三岁以前的教育更重要,心里想:“完了,已经来不及了!”但是我觉得这段经历还是挺重要的,我看到了其他不同的选择,眼界变得更开阔。也看到非常具体的教育方法,我也知道他们为什么要这么做。在不同情境下,我可以运用不同的东西。

“难道穷人的孩子就要变成读书机器吗?”

界面文化:国内许多人认为高考是唯一公平的升学方式,他们会觉得减负和素质教育会导致社会不公平和社会流动的停滞,你怎么看待这样的意见?

周轶君:不好意思,我可能不是特别了解具体的情况。我的确听说减负的举措产生了一些跟预期相反的结果,实际上孩子负担越来越重,作业少了,父母反而会让他们去补课。

我觉得让人接受一个新的事情是很难的。有时候你的手机要升级,都会想“干嘛要升级,我用了很多年了”,就算告诉你有好处,你都不会相信,但你用着用着慢慢也就习惯了。所以接受任何一个新事物,都会需要一定的时间的,这个我完全理解。

但是我觉得要不要高考和要不要素质教育是两件事,我们谈论高考的时候,我们是在谈论一个公平的选拔方式。去国外大学念书的确都是申请制的,但永远不是A和B两种绝对的选择。像在英国它也首先要看你学科成绩好不好,你还是要去考雅思、托福,还是需要经过所谓公平的考试。而在这个之上,它还会考察你其他方面的发展,你要去写一个Statement(个人陈述),表达我为什么要来上这个学等等,这个是它看重的。在英国那一集,我采访了威斯敏斯特公学的校长,他们入学考试的第一道门槛也是最公平的考试的选拔方式,第二道门槛才是问你对什么好奇,什么让你感到兴奋等等,他希望选择一些对世界好奇的人。

另外,难道穷人的孩子——甚至不叫穷人的孩子,就是一般的孩子——就要变成读书机器吗?我跟“看理想”做的《你好,童年》中就有探讨类似的问题。我们找了乡村教师对谈,有的乡村教师提到,他们在学校里已经开始通过让孩子推铁圈、抖空竹培养兴趣,让孩子们喜欢上学校和学习本身,他们不希望穷人的孩子变成考试机器。

在中国,其实两个情况都有。我也因为制作其他片子采访过完全是考试机器的学生。从高一开始,学生在学校里面就像呆在集训营,我看到孩子的状态是这样子的:他们课桌上堆着很多复习资料,在课间你跟他讲话的时候,他的手都要紧张地抓着一本书或者是复习资料。他觉得每一分钟不能离开这个东西,其实他没有在看,但是他离开这个东西就会紧张。

现在很多学校通过课堂直播交流,所谓“一块屏幕改变命运”。学生们觉得自己跟那些大城市的孩子差距,在于大城市的孩子干了很多学习以外的事情,眼界比自己宽,敢跟老师提问题,可是这不是通过每天坐在教室里就能够培养出来的。可是那些学校的老师跟我说,他们看了以后得出的结论,就是“我们只有比他们更苦,花更长的时间,我们才能争取到平等的机会”。

这个是有点悲哀的,我当时看了以后觉得人生确实不公平,但我们有没有可能从制度上,给这样的孩子更多的机会?

界面文化:在跟这些一线乡村教育工作者的交流里面,哪些事情最让你印象深刻或出乎意料?

周轶君:最出乎我意料的就是,这些老师其实不断在做自我教育,他们自己不断地学习,这个当然是一个好老师的标准,但是看到他们都在这样做,让我觉得挺了不起的。

比如陈秋菊老师是教语文的,为了让孩子看海,她在自己去旅游之后给他们带回照片。她觉得开阔孩子的视野很重要,我很惊讶,因为她生在农村长在农村,她是怎么会有这样的观念的!我觉得有的人哪怕不出门也会有一种天然的理解力。再比如王世民校长,他说他每天会在校门口迎接那些孩子们,这都是他自己做的,而不是被其他人要求的。就和片子里那个日本园长一样,我觉得他挺了不起。他们有很多自己的思考,他们不断地在学习,然后不断地把新东西带回到教育中。

“教育的最终目的是希望每一个人发现自己”

界面文化:我注意到影片里有谈到教育中的性别因素,比如说有强调母亲在家庭教育里面扮演的角色。

周轶君:教育里面女性占的比重是比较多。你看芬兰那一集里,有好几个是爸爸在谈自己的教育方式的,但去学校交流时,一眼看过去也都是女老师。包括你刚才进来,我还在想:原来有个男记者!因为之前好多约访的都是女记者,她们有时候问我,你觉得妈妈应该怎么样教育小孩?教育什么时候变成了全部是女人的事情!

我觉得,《你好,童年》里李玫瑾老师的答案比我说得好。她说,女性给予的安全感更多,就是一个孩子如果只由一个性别来抚养的话,女性天然地是让人感觉更安全。但是也存在社会原因,比如日本为什么幼儿园女老师那么多,是因为这个职位的薪酬不高,所以女性比较多。

实际上,现在越来越多人在讨论爸爸在家庭里的角色。以前在《三联生活周刊》工作的苗炜最近写了本书叫《给大壮的信》,就是给他儿子写的信。他现在基本全职在做教育,作为一个父亲在教孩子。我觉得爸爸的角色很重要,他一定在各个方面都跟妈妈的方式不一样,这是一种两性的平衡。

但坦白说,在片子里我没有重点去讲家庭抚养的性别因素,里面提到的部分都是无意的。像片中那位日本妈妈就没有觉得自己当家庭主妇有什么不对,因为她的妈妈也是全职妈妈,她觉得妈妈在家是很自然的,她自己也说可能过几年等孩子大了再工作。我想这一定还有社会经济的原因。

发达国家因为人力费用特别高,家里基本没有让保姆带孩子的。英国、日本、芬兰的家庭哪个是请保姆的? 没有。但在发展中国家,尤其是经济发展特别快的国家,会出现父母不带孩子的状况:因为父母去打工了或者去别的地方挣钱了。一般经济发展比较稳定、速度比较慢的社会,都是父母自己带孩子,那么当中就会有经济考量:如果双方都出去工作,谁来带孩子?你又不可能花很多钱请保姆,所以就有一方要待在家里照顾孩子。

苗炜 著

译林出版社 2019-05

界面文化:你之前是常驻巴以地区的战地记者,在这部片子中又回到以色列考察教育,两次去以色列的感觉有什么不一样吗?

周轶君:我对以色列确实比较熟悉,以前常驻的时候经常会过去,所以对于城市样貌和风俗并不惊讶,但教育这个环节确实是过去没有关注过的。以色列的创业公司也是近十年开始兴起的。我在的时候也有一些创业公司,但整个社会更多处于冲突的氛围中,大家也更关注这个。相对来说,它已经享受了好很长一段时间的和平了。

界面文化:我其实挺惊讶的,因为他们还是全民皆兵的兵役制度,男女都要服役,我以为这会影响年轻人的教育和他们的创新能力。

周轶君:这个就很有意思,我有一段没有放在片子里。当时联系军方采访的时候,有一个军队的新闻官一直跟着我,她是一个19岁高中刚毕业的女孩,从欧洲回来,会几门外语。她就跟我说,你知道吗?我仅仅由于会几门外语,刚加入军队就被选去做新闻官了,然后她就管着欧洲还有亚洲的媒体,全世界著名的媒体例如BBC、CNN,都是她去打交道的。

她说,我想象不出任何一个国家能让一个19岁的女孩子跟这些媒体打交道,而且他们很大程度上都得听我的。刚开始被分来的时候她都被吓死了,就觉得:“什么!我就要管这些事了!”但经过一年的锻炼她觉得自己长进特别大,这种锻炼是在其他国家得不到的,在以色列就什么都来真的。他们军队里面现在也搞创新,他们军队的文化鼓励你表达自己的意见,他们的管理是比较扁平的。

界面文化:你好像还是假定教育有一个成功的标准,而且商业在里面占主导的位置,例如你会强调以色列是创业之国,印度有大量跨国公司CEO……

周轶君:我当时倒没有将商业的成功放在主要的部分,像芬兰就是从创意的角度出发,可能因为现在商业在我们的世界占的地位太重要,到最后都以商业的标准看待成功。我也想过这个问题:既然我们说芬兰不鼓励竞争,不重视考试成绩,我为什么还要强调它PISA(Programme for International Student Assessment,国际学生能力评估计划)成绩好?

我当时想的就是,你还是要跟别人沟通。像在佛经里面,佛祖传道的时候也要先从大家熟悉的东西开始,慢慢给大家讲,后面的道理才容易明白。作为一个大众传媒,你希望跟大家沟通的时候,也需要有一些有识别度的标准。我们要在什么样的基础上来讨论这件事情?比如说我去印度的时候,有很多人说印度经济还不如我们好,为什么要拍它?所以就会强调跨国公司的CEO里有很多印度人。没有一个大家公认的基础,就开始说它教育怎么样,这个从传播与沟通的角度来说,效果恐怕会比较差。

界面文化:那你觉得教育最终的目的是什么?

周轶君:教育最终的目的是希望每一个人都发现自己。这个事情很玄妙的,我最近看一个人讨论艺术教育,艺术教育最终培养的是什么?是直觉。这听起来很奇怪,直觉不是天生的吗?直觉难道是培养的吗?是的。我们会说玉不琢不成器,玉还是要雕琢的。你发现一个孩子可能有一定的天分,这个天分也不能让它纯天然生长,需要去培养。但是你又不能太雕琢他,把它圈起来,固定成某个形状。比如说玉不能雕成特别细的针,你非要给他弄成那样,不就毁了这个材料了吗?所以你只能根据他原有的天分,帮助他展现最好的一面,这种教育就是非常精妙的了。

界面文化:你能接受自己的小孩不成功,没有成为你希望的人吗?无论是世俗的成功标准或者是你自己定义的成功标准。例如说我可能就不能接受自己的小孩特别笨或者不爱阅读。

周轶君:哈哈哈,你有想过他特别笨可能是因为家长遗传吗?

其实我觉得这些东西,一定要放到一个特别具体的事来说。我能不能接受我小孩不读书?我觉得我能够接受他不像我一样喜欢写文章。但是阅读这件事情我觉得还是非常重要的,你干任何一行不阅读,我觉得是不对的。当然,我可以接受他是一个用图像来表达的人。印度那一集里的老师不就说了,他自己就不爱读书,他是一个视觉化的人。

如果我孩子不爱看书,他就是特别爱运动,天天撒丫子跑,或者天天就画画,那就说明他在这个领域可能是有一种偏执的天分,那就要在这个方面培养他。但是我觉得哪怕是画画的人,难道不要去了解一些文化吗?你可能不爱看纸质书,那我跟你讲故事行不行?或者你看电影行不行?阅读只是一个载体,他从其他渠道也可以吸收文化。他如果真的就爱跑步,那可能是一个长跑的天才,但如果他喜欢阅读一定会更好,对吧?你试一试,推不动那就没办法了。

还有一件事情就是,要尽早对他产生影响,在特别早的时候你就要让他看书,不要在吃饭的时候给他一个手机,那就是你做得不对了。他不爱阅读,不是今天突然开始不爱阅读,可能是爸爸妈妈做错了,你们要是都不爱阅读,在他面前一直拿着手机,你怎么会指望他每天看大部头的书,这都是有关联,不能脱开具体的环境来讲。

界面文化:你刚才好像有暗示过有拍下一季的计划,如果有,你是打算继续这一季的主题,还是打算拍一个反面的、讲述失败的教育的纪录片?

周轶君:拍失败的有意思吗?(答:挺有意思的!)现在有在讨论拍下一季的事情,因为这一季拍出来之后,大家的反应确实比较热烈。坦白说,我现在真的没有确定,因为中间牵涉到很多的因素,所以我们现在还在讨论中。

我可能会选择不同的地点,你说是不是要拍失败的教育,我要考虑考虑,世界上会有很多失败的教育吗?

评论