文|见识城邦

说起古代刑法,我们总会想起“满清十大酷刑”,细数凌迟、腰斩、车裂等极端肉刑的惨无人道。但当你剥开历史细看,在走向现代化的路上,清朝的司法制度也逐渐“温和”与灵活起来。

法官在审判中有自由裁量权;杀人者可以花钱赎命;到了晚期,则开始扩大流刑的适用范围,这是比死刑更加仁慈的替代手段。1909 年还基于本顿维尔模式,建起现代监狱。

但与西方其他现代国家一样,惩罚的对象也由身体转向灵魂,“慢慢地、日复一日地往犯人脑子里塞什么奥义远比任何对身体的折磨更糟”。

走向现代化的清朝司法

中国在最后一个王朝时期进入了现代。

从 1644年到 1911 年,清朝的司法制度朝着现代化方向大踏步地迈进。减少极端肉刑的迹象已初露端倪。

在此时期,于 1699 年首次出版的《福惠全书》成了地方行政官定罪量刑的指南。作为 17 世纪中国的百名地方行政长官之一, 作者黄六鸿指出,“今日所用之刑具轻于旧日……做惩戒之用,当使竹板”。

《福惠全书》撰于康熙三十三年,作者黄六鸿/BaiduBaike。

按照书中所述,竹板有不同种类。重的用于惩罚强盗、暴徒和“受贿的衙役”,中等的用于“普通案件”,轻的用于惩戒“拖欠税务或涉案轻微的无知乡民”。

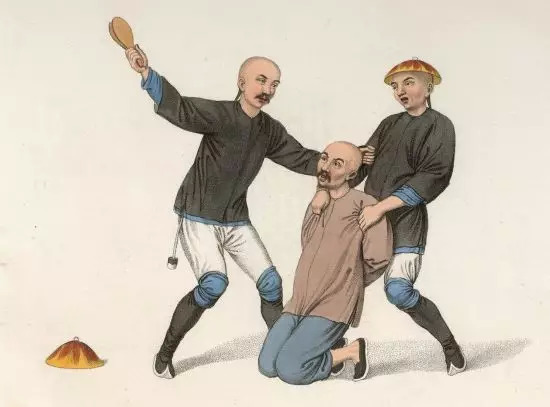

照面拍板,Pu Qua绘/《The punishments of China》,George Henry Mason 编著。

对于在审讯中拒绝招供的人,会使用拶(zǎn)刑或夹脚踝,也会让罪犯戴枷示众。手铐脚镣是为了防止罪犯逃脱。虽然得到法律的认可,但这些刑具的使用需根据具体情况而定。脚踝夹只能用于拒绝招供的杀人或抢劫犯罪嫌疑人。

根据大部分记录,这种刑罚由经验丰富的行刑手操作,他们深知把握力度、避免罪犯意外死亡的必要性。

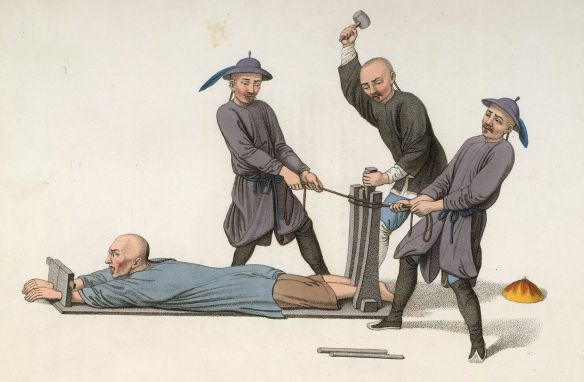

正确的做法是,将罪犯的双足穿过三块木板的孔洞,用绳子从两侧渐渐拉紧木板,既要给罪犯造成极大痛苦,又不能“让血液瞬间冲上心脏”。如果手法不合适,脚踝就会被夹碎。有些罪犯知道自己可能面临怎样的拷问,会事先服用软骨剂。据说无论脚踝被夹得多紧,这种药物都能防止骨头受伤。

机架夹足,Pu Qua绘/《The punishments of China》,George Henry Mason 编著。

总而言之,除了脚踝夹和拶刑,其他拷问是不被允许的。

枷刑常被用于包括道德堕落在内的种种罪行,且一般公开执行。不法之徒会被剃掉头发,让他无法逃避众人的目光(希望以此达到遏止再犯的目的)。枷这种戴在肩颈部的刑具很单薄,目的是限制罪犯的活动,通常只用于惩罚本地的流浪汉和无业游民。枷刑不适用于高等阶层的人,因为它所带有的侮辱性质对于士族阶层而言比死亡更不可接受。

上枷待决,Pu Qua绘/《The punishments of China》,George Henry Mason 编著。

寻找更加仁慈的替代手段

清朝展示了现代国家的一个重要特点,即对叛国罪(和反叛罪)给予最为严厉的惩罚。

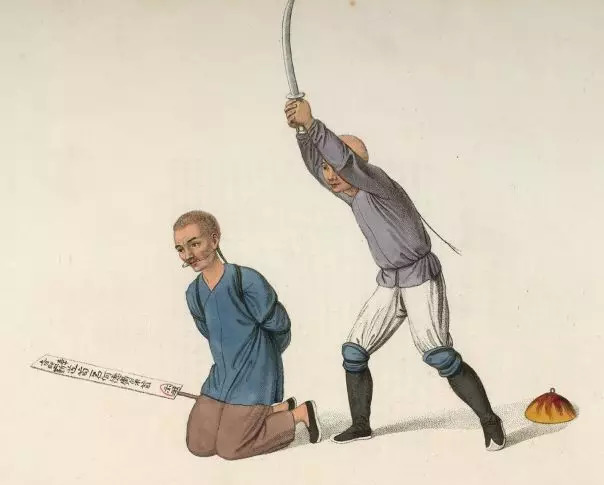

叛国罪,也就是颠覆现有政权或故意破坏皇室宗庙、陵墓、宫殿,(无论是主犯还是从犯)会被处以“漫长的死刑”。在这种情况下,罪犯的所有男性亲属——祖父、父亲、儿子、孙子、兄弟,以及其他与罪犯同居一处者,“无论姓氏”,凡满 16 岁皆要被斩首。

斩首之刑,Pu Qua绘/《The punishments of China》,George Henry Mason 编著。

中华法律中有个更有趣的原则叫反坐,或称“报应”,任何诬告他人的人都要按被诬告者所受的惩罚论处,包括绞刑、斩首和其他惩罚。如果在被诬陷者受刑之前就发现其系被诬告,则诬告者会被笞打100 棍,并被永久驱逐出住所至少 3000 里。

中华法律中规定了7种杀人罪,每种各有不同的惩罚。预谋杀人,主犯斩首,同谋绞刑。越货杀人罪行最重,所有共犯一律斩首。如果是意外致人死亡,法官有自由裁量权。“徒手、持棍棒或其他武器,或以其他种种方式”杀人,无论是否出于意外,“都应依律按纷争中杀人或伤人罪处罚”。

在这种情况下,惩罚有可能是死刑,但法官在审判中有一定的自由裁量权。事实上,行凶者可以向受害人家庭支付赔偿金,以花钱买命的方式让自己免于刑罚。

1793 年,一支英国远征队来到中国,试图打开中国对西方的贸易大门,这行人中有一名官员带着他 12 岁的儿子托马斯·斯汤顿(Thomas Staunton)。年轻的斯汤顿当时写了一篇日记,其成熟与坦率令人惊叹。他说,死刑“很少在未经皇帝批准的情况下执行,但遇紧急情况时,比如叛乱或煽动叛乱,省级总督也可下达死刑命令”。

不过,与很多一手材料类似,斯汤顿的发现也经不住深究。他称,大体而言,被判了死罪的罪犯会被送往北京,而在那里,罪犯通常会得到特别法庭减刑。他还解释说,死刑处决一年只有一次,在秋季。

如果的确如他所言,每年只有 200 名罪犯被处决,那就与现代中国的死刑情况形成了强烈反差。从大部分记录判断,他的数据似乎过少。我们可以对比一下 19 世纪 30 年代的法国,当时法国的人口是中国的 1/12,每年仍有数百起死刑判决。

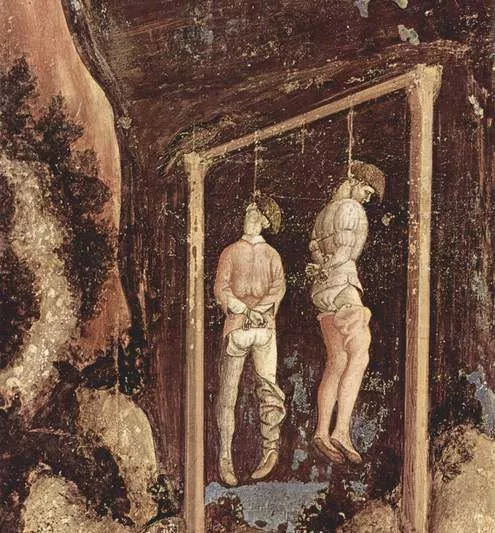

根据另一名观察者南弥德神父(Father Lamiot)的记录,秋季处死罪犯并不只限于北京,“所有省会”亦然,除非皇帝大赦,否则有的省每年都会处死数百名罪犯。尽管如此,无论你是否认同年轻的斯汤顿的发现,他关于中国刑罚似乎“比彼时英国用绳索绞死窃贼的做法”更温和的观点是很难被驳斥的。

绞刑/baidu baike。

中国最早提到将监禁作为惩罚手段的是孔子,他在《书经》——一部据说由他编纂的文献汇编——中写道,早在公元前 2300 年,尧就曾放逐三名政治犯,并对另一人给予“严格监禁”的惩罚。

另一项关于早期使用监禁手段的证据出自一块出土的约公元 723 年的石碑,碑文注明佛教寺庙应建在监狱附近,这可能是为了促进罪犯的改造。不过,尽管有这些粗略证据,那些监狱很可能只不过是地方城堡和要塞里的土牢。

到了清朝晚期,县级行政官员判处的刑罚主要是罚金、杖笞、劳役、流放和死刑。彼时,监禁尚未成为法定的惩罚手段,大多数情况下只是在嫌疑人等待审判、已决犯等待流放或处决期间短暂使用。文献中提到土匪和杀人犯在处决前会被打入“暗牢”。

18 世纪末,中国人口出现了惊人的增长,这导致社会和经济秩序的崩溃。于是,政府开始扩大流刑的适用范围。刑罚史学家冯客指出,这种放逐制度在很多方面类似于法国和英国的流放,而且也是作为一种比死刑更仁慈的替代手段。

驱逐流放,Pu Qua绘/《The punishments of China》,George Henry Mason 编著。

监禁:由身体折磨转向灵魂

在朝现代化发展的过程中,鉴于已有的刑罚体系日趋不合时宜,19 世纪 60 年代,中国向海外派出使节寻找其他的替代手段。

他们的第一站是 1842 年刚刚完工的伦敦本顿维尔监狱。这座基于单独监禁、静默化管理理念的监狱最初被用于监禁等待被流放至澳大利亚的罪犯。参观者很快便得出结论,认为这或许是替代流放的可行手段,因为监狱更能体现“悔过和自新”的理念,而这个理念不仅符合中国的文化传统,也与他们对现代监狱的认知一致。

位于伦敦北部的本顿维尔监狱,1842年建成,是模仿美国费城著名的东方州立改造所(Eastern State Penitentiary)修建的/CHINA BBC

中国的刑罚学一直落后于西方,直到 20 世纪初受日本西式监狱改革影响才修建了第一座现代监狱。一名杰出的中国监狱专家指出,“监狱改革只有在全新的政治秩序出现时才会成为政府优先考虑的问题”,而始于 1895 年的帝制崩溃恰恰提供了这样的契机。

不过,直到那时为止,中国的刑罚手段仍以劳役为主,包括制砖、做被褥和草帽、编织、制造丝网和印刷。与其他地方类似,女犯会被分配从事对性别要求较高的工作,比如缝纫、织布和编织。

第一座现代监狱于1909 年在北京设立,此后,其他省份也纷纷基于本顿维尔模式建起了监狱。

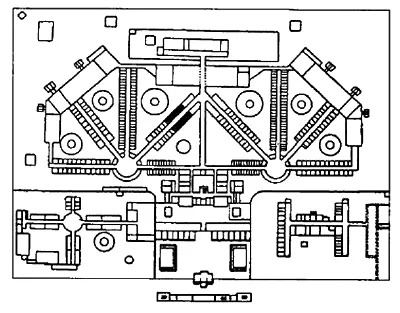

京师模范监狱以伦敦本顿维尔监狱为蓝本,采用“双面扇形”构造,最大程度发挥视觉监控的效用/陈阳,文汇网。

始于 18 世纪的欧洲刑罚制度转型的重心在于监狱的兴起,绞刑架和其他前几个世纪残存的手段“让位给了监禁和流放”。惩罚的对象由身体转向灵魂,这种变化引起了一些学者和作家的注意。狄更斯曾讲述自己 1842 年走访东州改造所的情景,他声称,“慢慢地、日复一日地往犯人脑子里塞什么奥义远比任何对身体的折磨更糟”。

狄更斯的话也预示了米歇尔·福柯等人的立场,后者认为,考虑到(监禁)是体罚与劳役的结合体,所谓“惩罚人转变”并不令人信服。

法国哲学家、社会思想家米歇尔·福柯/baidu baike。

但无论如何,这种新增的惩罚手段让官员在选择刑罚时有了更多的余地(且更少需要适用死刑)。流放、苦役船以及各种形式的专门监狱在很多方面获得了广泛支持。最终,公开处决的衰落和监禁的兴起证明,随着集权化国家成为主流,世界的确发生了一次惩罚的转变……

本文摘自《以眼还眼:犯罪与惩罚简史》

作者:[美]米切尔·P.罗斯

译者:胡萌琦

出版时间:2019年10月

评论