记者 |

“有一个患者是初中学历,看着像二十岁出头,打扮还挺潮。他因为去旅游的时候和人发生了一夜情,很害怕,所以来做检测。检测的时候,他和工作人员聊着聊着就哭了,觉得自己又遇到了一个渣男。”

“还有一个来访者,很瘦弱,很沉默。我感觉他可能长期以来都没有什么朋友。”

“有一个定期来检测的人,他常去同志浴室。有一次他抱怨说,同志浴室是一种文化,应该被保留下来。”

“印象最深的一个人,大概有二十七、八岁。他没有工作,一个人在北京,父母知道他的情况,但基本上已经算抛弃他了。他不怎么笑,但也不愁眉苦脸,看起来一切都释然了。”

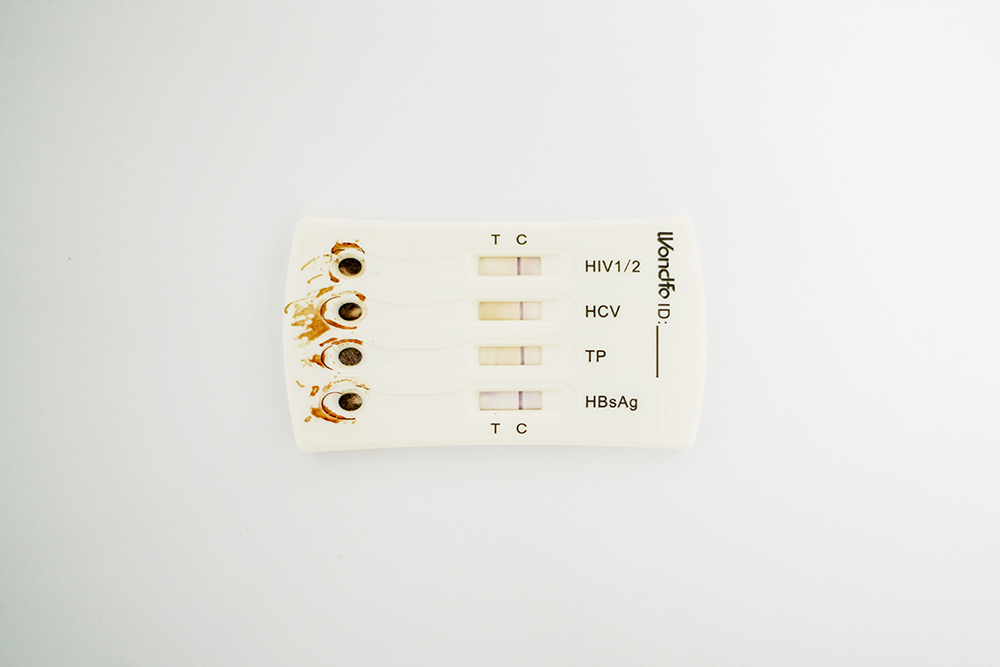

那是余小林第一次集中接触艾滋病患者。在一家NGO组织工作了短短一个月,有不少前来做HIV检测的来访者给余小林留下了这些粗浅的印象。在有限的空间内,一道帘子将办公室的空间一分为二,来访者在里侧等待阳性或阴性的结果时,他们的家属或朋友可以等在帘子的另一侧。大约二十分钟后,在试纸显示窗口的红杠慢慢显现出来之后,结果便会被揭晓。

HIV检测的可及性

在中国,艾滋病患者都是怎样的人群?从传播途径上或许可以对这个问题有所解答。以2018年一季度新发现的HIV感染者/AIDS病人为例,性传播是主要的感染途径。其中,异性性传播占据大部分感染者群体(69.2%),其次是21.2%的同性性传播和5.3%的注射毒品传播。而比例排名前几位的传播途径与排名顺序,也与2017年新发现的HIV感染者/AIDS病人同样吻合。

艾滋病毒感染者中有三分之一在就医时已经患有晚期的疾病,因此发生严重疾病和死亡的风险较高。虽没有针对艾滋病毒感染的治愈方法,但通过有效的抗逆转录病毒药物,可以使病毒得到控制,同时利于预防传播。据世界卫生组织,至2018年底,全球范围内只有54%的人接受抗逆转录病毒药物治疗。“这种疾病以前是致命的,但现在其实已经没什么大不了的了,可以算作慢性疾病,只要按时按量服药,就能稳定病情,且不会表现出任何症状。”在余小林的描述中,坚持服药的艾滋病患者,看上去和他人无异。据世界卫生组织,抗逆转录病毒联合疗法可使病毒载量(体内病毒数量)出现下降,同时大大降低将病毒传给性伴侣的危险。当艾滋病毒阳性的配偶一方接受抗逆转录病毒药物的有效治疗,那么通过性途径传给艾滋病毒阴性一方的可能性就会降低96%。

但药物治疗并非可以成功到达每一个艾滋病毒携带者,因为他们可能很难走到检测和确诊这一步。从另一角度来说,并不是所有HIV携带者都处于被发现的状态。艾滋病毒检测的覆盖面可以说依旧是十分有限的,据估计,全球范围内,目前仅有79%的艾滋病毒感染者知晓其感染状况。据国家卫生健康委员会2019年11月的信息,我国尚有四分之一的感染者没有检测或不知道自身感染状况,同时,在已发现感染者中,晚发现的比例较高。

自我检测被很多国家鼓励——若不愿意去机构进行检测,这可以视作一种额外的选择方案。当一个人希望知道自己的艾滋病毒感染状况,可以选择私下或与自己信任的人一起采集标本。譬如,在网上购买HIV检测的试纸,是较为便利的快速检测的方式。然而这并非可以视作艾滋病毒阳性的确定诊断,而只是一种初检,检验结果不能用于确诊个体是否感染HIV。目前,HIV检测的途径除了自测,就是公共卫生系统里的医院和疾控中心,另外就是公益组织。

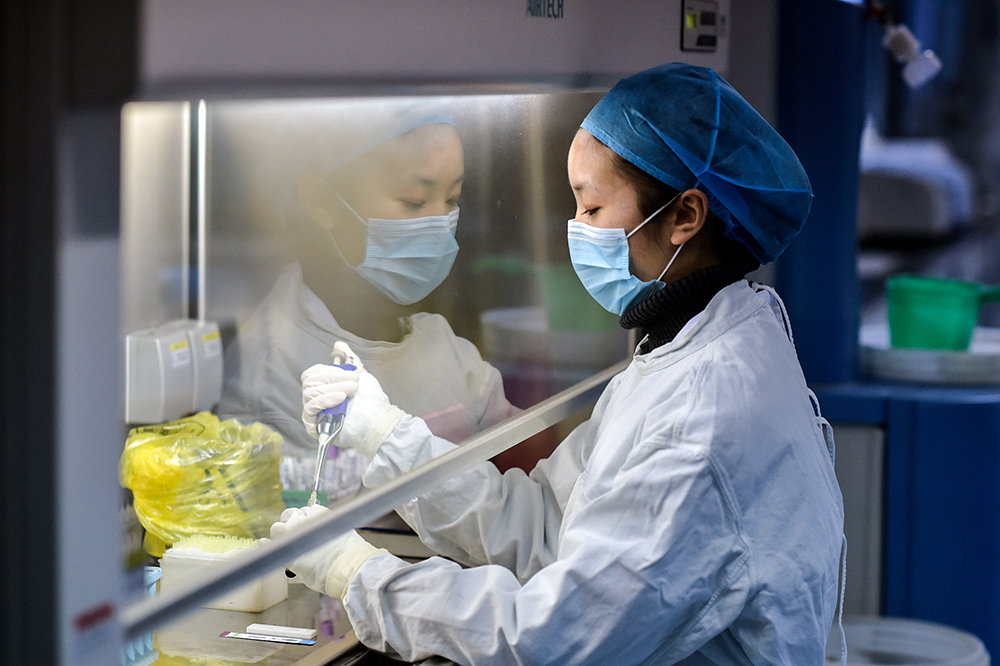

艾滋病自愿咨询检测(HIV Voluntary Counseling & Testing,VCT)模式成为了一个有效的切口。这种模式强调自愿检测与保密的原则,同时,也强调检测前与后的咨询与支持。在余小林曾经工作过的非盈利机构中,20分钟的唾液检测只能起到初筛的作用。“如果检测结果是阳性的话,有可能是阳性或是假阳性,我们就会把他引荐到医院进行进一步的检查。不过我们所用的检测方式,准确率还是高的。”由卫生工作者进一步作出检测,等待7天后才能真正确诊,同时,对于新诊断的个体,为了避免错误,通常的最佳做法是进行二次检测。

然而VCT模式虽然对目标人群的针对性强且筛查效率高、能早期发现HIV感染者,但其对应的人群范围毕竟有限。对于很多综合医院来说,除常规的被动检测之外,另一种HIV检测的常见模式是医务人员主动提供艾滋病检测咨询(Provider-initiated HIV Testing and Counseling,PITC),其更强调医务人员的主动性,若在高危人群就诊频繁的临床科室开展,可以对VCT的不足进行补充。“医院的体系是不限于人群,社会组织做的会更精准一些。”北京无国界爱心公益基金会理事孔令坤介绍。同时,公益组织有时也会“主动出击”,针对一些譬如性行为活跃的人群,比如注射吸毒者、暗娼、MSM(Men Who Have Sex with Men,指与男性发生性关系的男性)群体,或在某些目标地点(例如针对MSM人群的同志浴室)做HIV检测的动员。

前检测从业者余小林:因同志身份走进来,因现实问题走出去

是自己的同志身份,让余小林想要尝试艾滋病检测者的工作。“那时候我刚知道自己是同性恋者不太久,还没有形成自我认同,对艾滋病也一知半解,就想多了解一下。”出于这样的考虑,他在2017年来到了后来供职的一个NGO组织,加入了这个由几位同性恋者和双性恋者组成的团队。“我去做公益可能并非出自想帮助他人的想法,而是想要了解一下和自己有相同经历的人”。而余小林所说的“相同经历的人”,是指MSM群体。在他的猜测之中,“工作人员来到这里工作可能各有目的,要么是了解艾滋病,要么可能是找对象。”

但余小林并没有受到足够多的专业培训,“只是用了几个小时被培训如何做检测”。这样的培训,并不足以让他知晓如何与来检测的人打交道。甚至,刚开始做检测的时候,初入职场且有些社交恐惧的余小林并不知道如何与来访者沟通。面对检测结果为阳性的崩溃的来访者,余小林也只能告诉他艾滋病是可以治疗的,但并不懂得如何安抚他们的情绪。“现在想来,我当时可能并没有为那些来访者提供很好的服务。”回忆起来,他觉得当时自己并没有“站在他们的角度考虑,只是走了一套流程”。

余小林供职的本就人数不多的团队中,在一线做检测的只有几人。“有一个工作人员是刚刚毕业的毕业生,还没有什么职业规划。他也属于MSM人群,也是想来了解一下情况,但来了以后发现和他想的不太一样。工资低、门槛低,他没有什么成就感。”因此,在这个NGO团队中,一线检测工作人员的流动性很大。这一点可能对于类似的NGO组织来说,都是一个较为普遍的现象。需要占用大量个人时间进行服务,同时付出与收入不成正比,使得很多人很难坚持下去。

不过,在孔令坤看来,行业内的从业者能选择做这类工作已算难得。诸多因素成为选择HIV检测工作的心理门槛,其中就包括社会层面“谈艾色变”的恐惧与偏见。“整个社会对艾滋病的污名化还是很严重的,哪怕是一些医院的医生或是疾控部门的从业者,虽然是做艾滋病相关的工作,可能都不会和家人说得太过详细。”

民间义务检测者老彭:东单公园的十余年时光

男同志群体的集中地,可能是很多人对北京东单公园的第一印象。公园中假山下的西半边区域,约有80%聚集的都是男性同志。十年前,不只是同志群体,这里可能会聚集更多人,用老彭的话说,“连大年初二人都是满的”。

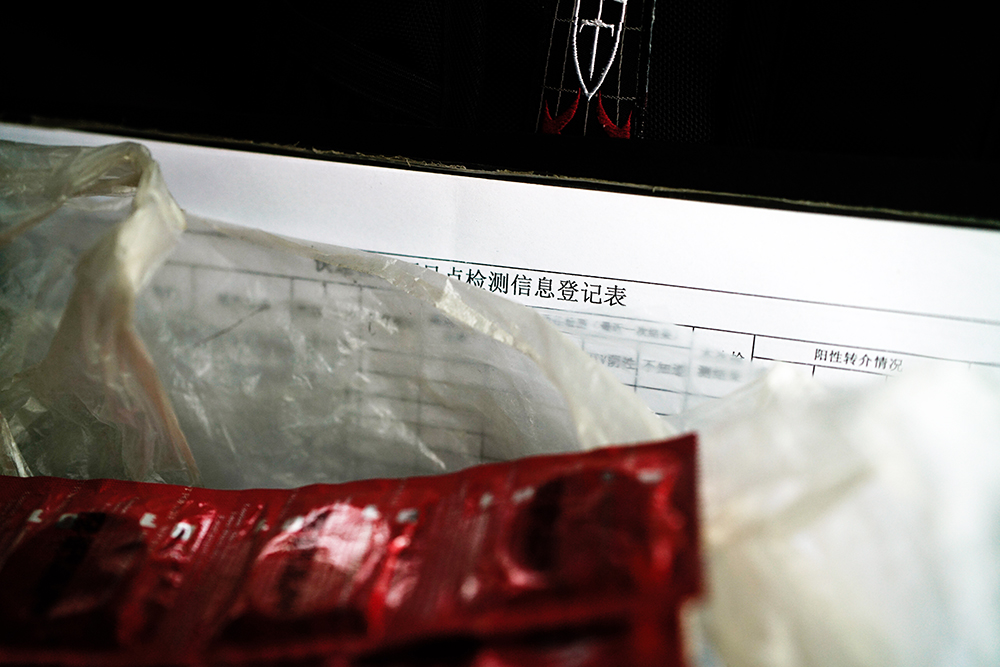

老彭的志愿活动一直围绕着东单公园进行。约莫十三、四年前,老彭就听说了东单公园。在2007年,老彭被介绍去了一个慈善组织,开始尝试同志人群的艾滋病防治工作。那时候,HIV快检还未出现,只能做一些宣传、发放安全套和润滑油的工作。

老彭所在的小组基本上由同志组成,这样可以比较容易取得被检测者的信任,大家也“有共同语言”。群体的共性使得老彭与同事们依靠“对同类人的感觉”找到他们所面对的被检测群体。小组分几个时段轮流上岗,这样一来,想要进行HIV检测的人群在公园开放的一整天都可以找到检测人员。对于其他的高危群体,老彭与团队偶尔也有涉及,比如一年之间给东单公园的女性性工作者们做两、三次检测。

老彭至今记得,那是2009年的秋天,由社区志愿者开展的HIV检测第一次在北京出现。那是他“第一次接触官方”,在东城区疾病预防控制中心为了扩大东城区检测人群和范围的目标之下,抱着试试看的态度,老彭成为了第一批在流动检测点做HIV检测服务的志愿者。在那之后的五、六年间,老彭与他约有七人的团队每个月都会拿着当月统计的详细表格与对方见一次面,用二十分钟的时间汇报成果,也接纳对方的建议,同时将下个月的物资(安全套、润滑剂、检测试纸等)领回。在志愿组织提供的HIV快速检测出现之前,人们检测的需求只能在医院解决。但在老彭的介绍中,艾滋病的检查略有不同。“如果检查出来艾滋病,得要申请国家的免费药,这时候就需要通过疾控中心或疾控中心指定的传染病医院的确认才能实现。程序是这样的。”不过,北京市进行区划调整后,2015年前后,老彭所在的志愿者小组与东城区疾病预防控制中心的合作走到了尽头。

“现在各行各业发财的都有,但是在这件事上头如果想靠它赚钱,那么你维持自己生活都比较困难。”在老彭的形容中,需要“横下一条心”,才有可能将志愿者的工作坚持下去。他与团队面临的具体的问题,不仅包括附近检测点的大小、人员组织、年龄结构,还包括季节与天气更替之中,工作人员在岗的时间调整、人员的流动性与心理变化。在东单公园更热闹的前些年,还需要面临许多与检测无关的问题。老彭还记得在2008年的某一天,自己的记事本上,一天之内就记录下了四十多起恶性事件,因为公园里“三教九流,什么人都有”。恶势力的干预,是因为老彭与团队不止对公园里的人做性安全提示,同时还提供人身安全提示。除此之外,同志身份也是十分敏感的。对于同志群体的“讨厌”,曾让老彭不得不应对公园警卫人员的干涉。

现在,老彭与团队和北京仁人公益基金会合作,不过与以前相比,“资金匮乏很多”。直到现在,他们依旧作为北京20余个进行HIV检测的社区组织之一,为东单公园慕名而来进行检测的人们提供免费的志愿服务。

HIV检测中的隐私与歧视

“因为被歧视的缘故,他们不愿意让家人知道。尤其是第一次做检测的人。”余小林回忆,他接触到的来检测的MSM群体,独自来检测的情况比较常见。相较熙熙攘攘的综合医院,或是被不少人提及“态度冰冷”的疾控中心,显然这样私密性较好的NGO组织会成为他们更愿意选择的检测场所。毕竟,对于他们以及更大一部分人来说,他们所面临的,除了人们对艾滋病的恐惧,还有对性少数群体的曲解。

“自己身边没有人去做检测,加上(检测机构)传播效果不是很好,导致我不知道要去哪里做检测。另外,虽然介绍里面写的挺友善的,但还是会担心去了以后会不会尴尬和窘迫。”身为性少数群体的谭峰一直想要约“圈内好友”同去检测,但迟迟未动身。“对于这种疾病的恐惧,让我和我身边很多想去做检测的人都还没有付诸行动。”

阻碍高危人群进行HIV检测的原因有很多。据中国疾病预防控制中心(CDC),阻碍人们自愿接受HIV检测的重要原因之一是检测能否给受检者带来益处——如果检测结果呈阳性,又得不到必要的治疗与支持,人们可能会不愿意接受HIV检测。同时,社会对艾滋病的污名化本身不仅让人们对艾滋病产生恐惧,同时也意味着被检测者所受到的歧视对待。

以多元性别群体为例,根据《中国多元性别群体健康状况调查报告(第1期)》(以下简称《报告》)中的近五百个从未进行过HIV检测的样本得出的结论,这些原因当中包括自认为无高危行为、恐艾所以不敢检测、去往检测地点不便,或是对检测方式和地点并不了解。除此之外,还有因艾滋病污名化而拒绝检测、担心个人信息被泄露等原因。在孔令坤的补充中,对于公共卫生服务的不信任也是原因之一。

与此同时,性少数身份也成为他们担心的问题之一——担心被医护人员区别对待,害怕自己的身份曝光,同时认为医护人员并不具备LGBT人群相关知识,害怕遭遇过度医疗等,都阻碍了他们进行检测。这样的担心并非无中生有。并不友善的就医体验曾让不少性少数人士“感受到医护人员态度轻蔑、冷漠”,这样的区别对待,或害怕被区别对待的担忧,有时可直接导致拖延就医。一个具体的事例,是歧视曾经让老彭带去疾控中心确认的阳性患者极为难堪——在检测之前,医生会戴上帽子、口罩和覆盖了整个小臂的皮胶手套,同时不肯用手直接接过对方递过来的身份证。

对于性少数群体来说,亮出自己的身份,是他们难于启齿的部分。“医疗领域对艾滋病的理解,有时候都不够充分,尤其是在地方上。”孔令坤介绍,“HIV的检测体系没有什么问题,但服务的品质是有一些问题的,公共卫生系统还是需要加强工作人员的培训和服务意识。比如一些同志会遇到一些性病的治疗,医生会问得十分直白,会受到一些歧视的眼光。”

因此,很多性少数人士会选择熟人的介绍或推荐来选取就诊机构,其次是自行进行搜索,或是选择公益组织、社区小组。据《报告》,在多元性别群体选择的HIV检测机构中,比例最高的是疾控中心,其次是医院和MSM社区组织。值得注意的是,调查中,32.3%的人群将自测作为首选。

在被歧视的环境之下,对于其他高危群体来说,HIV检测的状况也非更加乐观。与性少数群体一样,性工作者常被视为“疾病传播者”,也在备受歧视的边缘化群体之列。艾滋病与性工作的资助仅占全球艾滋病资助的一小部分,在2009年时,这个数字为1%。同时,对于性工作者来说,其工作的特殊性意味着他们长期处于健康风险之中。刑事指控等惩罚使他们退却,甚至从一开始有机会使用安全措施时,他们将评估患病风险放在了如何避免被警察注意之后。同时,不被许可的状态,让他们不愿,也很难毫无保留地面对医疗和社会服务机构,更不用说在担心泄露的情况下披露职业和健康信息。污名化使得一些性工作者趋于放弃自我照料,从而进一步加剧感染HIV的风险。

*文中部分人名为化名;除特殊说明外,本文所有照片由蔡星卓拍摄

参考资料:

全球性工作项目网络(nswp)《全球性工作者获艾滋病治疗的可及性》

无国界爱心公益基金会《中国多元性别群体健康状况调查报告1期》

王丽艳, 秦倩倩, 丁正伟, 蔡畅, 郭巍, & 李东民, et al. (2017). 中国艾滋病全国疫情数据分析. 中国艾滋病性病(04), 62-65.

杨蓉蓉, 桂希恩, 熊勇, 严亚军, & 冯玲. (2019). 综合医院施行的三种 HIV 检测模式特点比较. 国际流行病学传染病学杂志, (2019 年 01), 29-33.

评论(27)