文 | 俊唏

自从流媒体音乐服务大行其道以来,消费者收到的实惠更多了(当然这主要是针对国外的情况,国内因为之前盗版猖獗,所以情况没有国外那么显著)。比起以前每下载一首歌都要付费,现在只需要一个月花几块钱就可以听到几乎任何想听的音乐。甚至如果你能容忍一些广告和相对低的音质的话,可以一直免费听都没有问题。

然而,笔者更加关心的是最上游的音乐人的情况,尤其是小众音乐人。这几年时间里,国内很多大牌明星都忙于参加各种电视节目,很少有高品质的音乐出来,因为做音乐似乎并没有那么赚钱了。反而很多优秀的音乐内容,其实都是小众音乐人撑起来的。

对音乐人来说,实体音乐时代和下载时代因为量大,在版权方面获得的收入还要多一些。现在打包出售,反而得到的更少了。尤其是小众音乐人,以前按购买量和下载量计算,也许还能勉强生存下去。现在和其他音乐人一起放进流媒体里面,因为小众,市场接受度低,被播放的比例小,所获得的版权分成相应也就很低。大部分只能靠频繁地去各个LiveHouse,酒吧演出,勉强维持生活。普通的有成熟作品的乐队,和其他四五个乐队一起,拼团在LiveHouse演出一晚,可以拿到500块左右的报酬,按乐队平均4个人来算,一个人能分到100多一点。一个月就算每天演一场,也就3000块,而绝大部分的音乐人根本不可能达到每天一场的频次,能到一半就已经是再好不过的了。排练和设备的费用一除,一个人还能剩下多少?民谣比摇滚的生存状况要稍微好一些,因为一两个人去分比四五个人确实好很多,而且民谣的接受程度要好过摇滚,也不一定需要特殊的排练场地和过多的配套设备。但是总体来说,仍然是不乐观的。

近些年走红的独立独立音乐人李志,宋冬野,好妹妹乐队等等,还有混迹于音乐节的乐队和音乐人,很多都凭借优质的作品逐渐走进了大众视野,积累了很多忠实的歌迷。而大众还是小众,很多时候无非是商业运作的结果。仅仅因为这样的原因,让很多优质的音乐得不到足够的关注,价格也上不去,从而影响音乐人的生存条件,这个是很不公平的。

最近频繁地在思考这个问题,这里提出一种新的思维,打破现有的以平台整体进行核算的版权分成机制。对于大牌艺人来说,可能并不会产生多大的影响,然而却可以帮助小众音乐人生存得稍微好一些,从而促进他们创作出更多更好的作品,最终帮助提高中国原创音乐的整体水平。

简单说来,就是以单个用户进行核算的版权分成机制,让我们来看看现有的机制和这种机制分别是怎么进行的。

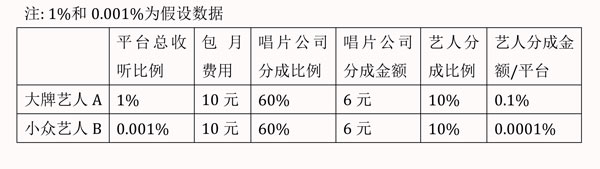

表1: 以平台整体进行核算的版权分成机制

小众艺人的音乐不仅总的播放比例很小,而且版权价格还远远低于大牌艺人,所以最后得到的分成就微乎其微了。按Spotify号称的2000万付费用户来算,忽略小众艺人的版权价格低于大牌艺人。每月2亿美元,大牌艺人A每月可以获得20万美元的收入,而小众艺人B每月可以获得200美元的收入。而在国内,单个平台上付费用户的比例远远达不到Spotify的水平,再把美元换成人民币,大家自己可以去想想。

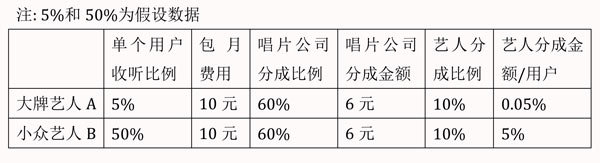

表2: 以单个用户进行核算的版权分成机制

按照这样的模式,只要有一个粉丝支持小众音乐人,那么音乐人就可以直接获得一笔收入。假如一个用户每个月对某个小众音乐人的贡献为5毛钱,只要有1万人支持,音乐人就可以获得5000元的月收入,哪怕是只有1千人支持,和按平台整体来算相比,也是成倍地增长,可以很大程度上去改善小众音乐人现有的版权收入境况。

这些数据都是假设数据,在大服务平台上,小众音乐人的收听比例可能会更低。当然,本来优胜劣汰就是一种社会机制,好的应该赚得多,不那么好的就应该赚得更少,这个没有任何问题。但是笔者仍然认为商业运作的因素对此影响很大,可以对其它模式进行尝试。

在经济和科技越来也发达的今天,制作音乐的方式已经变得非常多元化,成本也越来越低,将会有越来越多的人涌入小众音乐人的群体。如果能够更多地站在他们的角度去多加考虑,一定会带来很多意想不到的收获,实现真正的双赢。

新音乐产业观察独家稿件,如果您一定要转载请署名并注明出处!

评论