方尘丨博士(社会学,传播学)

本文发表于微信公众号“微思客WeThinker”

很多年前我在英国剑桥的房东玛格丽特家里住了近一年,我每晚坐在她的起居室里看英剧。最初看英剧是为了学英语。看英剧的直接回报是偶有英国人好奇地问我怎么学的英语,而在这个回报之外,我成了一个“英剧迷”。成为英剧迷之余, 我投到思蒂薇・杰克逊的门下。思蒂薇・杰克逊是在英国七十年代西方女性主义浪潮的风起云涌里成长起来的蜚声圈内的激进女性主义理论家。她跟随父母在香港度过了她的童年和青少年时代,所以对中国有特别的情怀,也因此对她门下的中国学生给予厚爱。在进入思蒂薇执掌的女性主义研究中心之前,我虽然听说过女性主义这个词, 却对此一无所知。作为一名女性,尤其是一个来自一个有悠久的重男轻女传统的国度的女性,我当然地就成为了一个女性主义者。离开英国之后,我阴差阳错地漂流到蒙特利尔,一住就是十几年。

在这段漫长的时间里,我结识了更多的北美的女性主义学者和积极行动主义者。我继续成为一个女性主义者,同时也发展了好些闲暇爱好。新的趣味被发现,旧的娱乐被抛弃,而我不变的休闲就是观看英剧,当然其中主要是BBC剧。身处技术迅猛发展的这个世纪,我的观剧经验从收集英剧CD碟和电视追剧, 迅速转换为Youtube和Netflix等方便而目不瑕接的网络观剧体验。我看了很多经典的历史剧,纪录片和文学经典改编的BBC剧以及当代剧。

作为一个女性主义者,最近几年的英剧尤其是BBC剧给了我很特别深的印像。像历来的BBC剧一样,这些电视剧的戏剧化非常引人入胜,但仍旧保留了英国影视产业长久以来形成的现实性的传统,因而并不完全像某些美剧那样过度戏剧化。同时,对白一如既往地精彩,了解一点英国文化和英国各城市的口音与地区性用语的人听来不禁会心一笑。我在沉浸于英剧带给我娱乐的同时,也立即领悟到当代英剧中夹入的显而易见的女性主义政治。

女性主义在中文的语境里较早时候也译作“女权主义”。无论叫做女性主义还是女权主义大都被大众误解或被污名化。在当前的社会文化里,社会大众沉湎于大多用于曝晒个人日常吃喝拉撒的社交媒体,很多社会的公共或政治议题变得无足轻重。而在社会性别的议题上,任何人都自认为对这个话题非常了解并可以大声发一通言论。不就是男人女人的问题嘛,谁不可以说上几句呢?

因而在社交媒体上充斥着关于女性主义或女权主义的各种令人掉下巴的意见,因此在声量决定权力的所谓大数据时代,厌女症、同性恋恐惧症、无知却毫不含蓄的种族话语、尤其是理所当然的被社会大众坚信不疑的本质论的性别角色,等等,所有这一切似乎成为了匪夷所思的与世界潮流逆向而动的主流声音,反而盖过了真正想要了解或试图传播女性主义的那些声音。因此,充斥着喧嚣的如此种种言论的社交媒体成为一个彰显这个社会的──尤其是由于身体的性征而被社会视为较为优越的男性──愚妄的暗黑场所。

本文不得不在两种中译的术语里选择一个女性主义。女性主义和女权主义的两种翻译似乎容易地被中文的语境带入歧义、误解、及残缺,这是可以在另一篇单独的文章里专门讨论的较为复杂的问题。本文选择女性主义而非女权主义不是因为个人的偏好,而是近年来中国学界约定俗成的一种译法。同时,按照托妮・巴娄(Toni Barlow,2004)对“妇女“和“女性“两个词汇的社会语义自中国二十世纪以来在不同的政治时期和不同的主体性的切换更替的考察,尽管我对‘女性“这个中文词汇的运用向来是非常迟疑,并且,尽管我对这个词汇所指向的性别主体性非常的不以为然,但是基于词汇的当代性和社会交流性,因而被迫在本文使用”女性“ 一词。

传媒的女性主义政治:理论和方法

女性主义关于传媒的理论学说是在英国文化学的基础上衍生而成的女性主义的认知论和政治。它关注传媒,尤其是作为流行文化的大众传媒里的再现和身份。英美女性主义传媒研究在上世纪七十年代滥觞,在八、九十年代成为女性主义研究及传播学的主流学科之一。早期的女性主义传媒研究产生了诸如“男性的注视”等一系列的用于研究传媒的概念和框架。女性主义学者运用这种框架讨论女性如何在男性注视下被物化,以及叙述如何产生性别的主体性和身份。

这些研究梳理了传媒里的女性形象,并指出女性在传媒里的再现是虚假和有限的,并对女性的社会角色渗透了一种狭隘和刻板的理解。这些学者指出传媒图像里的女性与变化中的社会里的真实女性存在着明显而巨大的文化沟壑。

女性主义学者对大众传媒里的女性的再现做了大量的分析,进而指出这些再现隐含了厌女症、性别的刻板印象、谬误的再现以及低再现(Byerly and Ross 2006, Walters 1995)。针对女性的文化再现的问题,女性主义学者关注意义被制造的方式以及女性被再现的方式,并通过多种方法──比如交叉文本(inter-textual)、多元学科、去父权迷思和为女性主义图像创造文化空间等──按照女性主义政治原则来检视女性与文化再现的关系,以及历史和现实的女性与传媒所再现的这个所谓的“女性”类目的关系(Walters 1995)。

总体上说,早期女性主义传媒学者在关注女性的再现时,大都对传媒所呈现的女性形象充满了愤怒和谴责,并将传媒里的女性再现斥之为对女性的消声、边缘化、琐碎化、物化、以及象征性的抹灭。这些批评的目的是要求传媒和文化产业应该创造正面积极的女性形象,而非将女性仅仅缩减为贤妻良母抑或僭越社会规范道德堕落的“坏女人”。

从上世纪八十年代以来,尤其是美国女性主义哲学家朱迪思・巴特勒(Judith Butler)的著作问世以后,女性主义对于性别的理解有所变化。巴特勒( 2004)认为性别是一种被体现的社会行为的产品,因此她将作为在社会规范内演绎的性别表演性(gender performativity) 理论化。对巴特勒而言,不断重复的性别表演通过无处不在的话语效果自身产生复制,并将权力结构自然化。同时,巴特勒进一步地指出身体是按照“异性恋模型”的社会规范而“有意识地被构成的物质性”,这种物质性体现了文化规范的沉淀性,而性别表演通过这种沉淀性而产生(1988,521)。

巴特勒对西方女性主义的走向产生了巨大的影响。我在思蒂薇门下的时候以及后来到了蒙特利尔,女性主义学者几乎是将她的著作当《圣经》来读的。女性主义对社会性别的理解产生了一种所谓后结构主义式的变化,从对妇女的传媒再现的批评转移到关注所有社会类目的传媒建构,这些社会类目包括了性别、种族、阶级、以及性取向。因而女性主义将所谓的女性气质的类目与其他类目视为完全是社会性的建构,而传媒在这些建构里扮演了重要角色。女性主义最重要的研究之一就是关注性别、阶级、种族、及性少数等社会类目的交叉的地带,而这样的关注常常令女性主义者为社会的所谓“弱势群体”发声,如女性、社会底层如劳工阶级、少数族裔如亚裔和非裔,以及LGBTQ社群。女性主义传媒研究也特别地关注这些社会群体如何被传媒再现的问题。

当然,在转向后结构主义的方法探讨传媒问题的同时,女性主义仍然继续关注再现,同时女性主义进一步研究传媒风格如何建构再现的方式,比如战后的女性消费者和女性主义主人公(Brunsdon, D'Acci and Spigel 1997)。这些被建构的所谓的女性气质引发了女性主义者思考再现的问题。显然,传统的内容分析模式已不能完全回答女性图像是如何被建构的问题,因而女性主义学者以结构分析来补足内容的分析,并运用不同的方式,比如语意分析来理解意义如何通过传媒再现被制造和传递,再比如交叉文本(intertexuality) 的分析来提供一个女性及女性气质如何被再现的更全面的解释的语境。通过这些方式,女性主义学者不仅检视妇女的传媒再现,同时也关注再现的更大背景的文化制度(Brunsdon 1997)。

因此,对后结构主义的女性主义传媒研究而言,传媒的再现不再仅仅是现实的某种走形的反映,更重要的是,传媒的再现被视作被建构的现实,在这个现实里,特定的释义、主体性以及复合的图像被带入文化的演绎。

这里值得一提的是所谓“再现”的含义。女性主义所关注的再现,来源于英国文化学理论一个很重要的概念。对文化学理论家而言,再现通过用于交流的语言、图像、和符号表达对世界的认识和理解。它是一种象征性的意义建构以及如何呈现“他者”的实践(Hall 1997, Spivak 1988)。更重要的是,再现是一个意义被制造、文化形成和变迁以及被挑战的一个过程。

按照英国著名的马克思主义文化学理论家斯图沃特・哈沃尔(Stuart Hall) 的说法,再现通过语言和视觉图像制造并传播意义、价值观和身份;同时,这些被制造的意义是被社会地、历史地及政治地建构起来的。因而传媒的再现绝非中立。再现是一个意义被制造的媒介,通过这个媒介实现权力或统治阶级对社会的控制。因而大众传媒是一个通过创造语意的图像来制造话语以协助权力操控大众的工具。

颠覆:女性主义再现批评的实践

从总体上来说,中国的社会大众还不太了解女性主义的真正含义。当前的各级教育机构还没有普遍地将其当作一种可以普及的与社会公正、平等及人权等普世价值相关的社会科学知识。传统上和文化上,中国知识分子有所谓“启蒙”的使命感,但是随着所谓“公共知识分子”在经济时代扮演的社会“精英“的角色渐渐褪却,而手握新钱的较为富裕的阶层逐渐垄断了社会大众仰望的视线,因而来自知识分子的传播女性主义的声音当然被各种嘈杂的声音掩盖。

尤其是在传媒技术高速发展的时代,传媒和大众文化的生产者却仍从传统的再现工具箱里掏出陈旧的词汇或图像,将女性继续再现为必须靠竞争而俘获某类男性的身心而获取社会阶梯向上攀登的途径,比如当下流行的所谓宫斗剧以及所谓的“情感剧”和各种社会名流的花边新闻。尽管自建国初期以来中华全国妇女联合会(All-China Women's Federation)已做了很多的社会平等的工作,包括保证性别平等的劳动政策及妇女解放的意识形态宣传,但是,ACWF的作用在以经济为主的“改革开放”年代已经逐渐被边缘化,同时,ACWF旧有的关于所谓“男女平等”的意识形态框架已经不能跟上新出现的社会性别的问题,更具有挑战性的是传统的对性别角色的理解及性别歧视的意识迅速在经济发展时代归位。

尤其是,在当代中国的消费主义狂潮里,所谓的中产阶级女性将追逐物质和某些文化产品的消费当作自由、精神及所谓社会“精英”的象征,从某种程度上是英国女性主义文化学家安吉拉・麦克偌比(Angela McRobbie,2009)所批判的后女性主义时代里自认拥有一切的西方“新”女性在“远东”的带有中国特色的回响。而正是在改革开放之前曾经以“国家女性主义”面目出现的中国妇联退出其影响社会的角色的之后,中国社会的性别主体性呈现出纷乱的混合。

而在一个平行的时间线上,当代西方的社会、政治、教育和文化呈现出女性主义主流化的趋势。所谓女性主义主流化是将女性主义的理论和主张纳入政治及政策制定,让性别平等制度化,同时在各级教育机构──包括中小学和大学──都纳入关于女性主义的教育课程。出国留学社会人文科学的人都知道,几乎所有的大学都设有女性主义研究中心,开设本科硕士博士课程以及博士后的研究工作。更重要的是,社会将性别平等视作“政治正确”及测试文明程度的重要一部分。

尽管意识形态及其话语的转变相对经济和技术来说是一个渐进的较为缓慢的过程,女性主义的主流化仍然影响了西方的传媒业包括新闻电影电视等文化产业。作为以文化学和女性主义传媒研究享有盛名以及拥有蜚声世界的BBC的文化产品的制作的英国,当然是一个足够反映女性主义在文化产业里主流化的一个典型。

上世纪的七十年代与八十年代是英国电视产业的黄金时代,以BBC为主的电视文化产业产出了大量高质量与多样化的文化产品,其中包括种类繁多的纪录片,历史剧,当代流行剧,以及蜚声世界而后成为经典的种类繁多的喜剧。正是在这样的文化氛围里诞生了影响女性主义传媒研究的英国文化学。一大批女性主义传媒学者在英国崛起,并对这门学科在欧洲和北美产生了深远的影响。这些学者对英国的电视产品做了很多分析与批评,包括对再现,文本分析,以及对女性观众的接受研究。这些研究与批评通过教育机构影响了未来的传媒与其他文化产业的工作者,从而对社会产生影响。

社会大体上将女性主义的基本原则即社会性别平等视为“共识”和“政治正确”。在这样的社会土壤里,观众当然希望女性的文化再现出现耳目一新的现象。同时,为女性主义关注的其他的社会群体,如英国劳工阶级和LGBTQ社群能够更多地并以正面形象被再现。

正是接受了女性主义教育的更多的传媒与文化工作者的出现以及性别平等的社会共识,英国电视产品尤其是BBC的文化出品自上世纪末以来尤其是近几年来出现了反映女性主义政治影响下的新内容与新风格。这些变化,以我自己的BBC的文化消费的经验来看,体现在以下的几个方面。

首先,过去被无视轻视和鄙视的社会群体浮出了历史的地表,一改被传媒低再现或以扭曲的方式被再现的历史,比如劳工阶级和LGBTQ社群,尤其是妇女劳工阶级和LGBTQ的劳工阶级,以及少数族裔,这些社会群体被传媒以正面的形象再现,体现了女性主义政治关注性别、种族、阶级以及性少数群体、及这些社会类目的交叉地带。这样的女性主义政治促使文化产品的题材被拓宽。

比如,BBC的历史纪录片《佣人:楼下的人生》,以深刻而新颖的历史视角记录再现英国维多利亚时代前后至二战英国劳工阶级妇女的生活史,尤其这部纪录片的视角集中在英国上层阶级和上中产阶级家中的女佣的生活,在这个视角里,英国女佣被构建为构成与推动历史的主体,对这个不被传统历史学家关注的群体的记录深刻地再现了女佣不仅深处社会阶梯的下层,同时也受男权的压迫,更让人了解英国社会阶级壁垒森严的历史及其当代现实的演变。在旅居英国的时间里,这样的历史纪录片我看了不止一部,它们不仅让我学习了英国的历史文化, 还让我领略了卓越的女性主义历史学家的独到犀利的眼光,同时带给我极大的纪录片艺术享受。

正如朱迪思・巴特勒(Judith Butler) 所指出的那样,异性恋模式成为一种唯一被视为“正常”的社会行为规范和道德。性别被社会建构为男女两性并成为塑造性别表演的意识形态。而大众文化产业遵循这样的性别意识形态制作了大量的异性恋规范的罗曼司。自六十年代以来,西方LGBTQ社群一直在为自己的政治权益向所谓主流社会抗争,并成为女性主义为社会弱势群体发声的重要政治力量。这种社会与政治力量在大众文化产业的投射是所谓“男同”和“女同”的罗曼司的大众文化产品的兴起和畅销,比如,英国的女同罗曼司畅销小说和电影。今年完成制作的BBC新剧《绅士杰克》,取材于一个英格兰北部西约克郡在十九世纪中期的一个真实的故事。

安・李斯特(Anne Lister)是当地一个富裕的地主家的女儿,用今天的词汇来讲,她的性别身份是跨性别的。她穿男人的衣服,有女性情人,公开地以女同性恋的生活方式在相对保守的北英格兰约克郡的乡村生活。与当时的妇女生活不同的是,她在当地个积极参与当时只有男人参与的工业和金融活动,并从这些活动中受益丰厚,从而挽救了她祖宅的衰败命运。她在北英格兰历史留下的标记是她经过多年改进扩建的祖宅,后来成为北英格兰的一个旅游参观地。安・李斯特还独自或与她的情人安・沃克尔(Ann Walker)常去欧洲各地甚至远至俄罗斯旅行。她被认为是历史上第一个勇敢的现代女同。

安・李斯特的故事被曝光发现是在二十世纪三十年代。她短暂的四十九年的人生留下了完整的日记,这些日记中有关她的性取向和亲密关系是用密码写成的。有学者在当地的档案馆里看到她的日记,并将其密码解码,从此她的故事昭告天下。二十世纪的中后期,一些英国女性主义学者研究了她的日记,并从女权主义政治的角度重新解读她的故事。《绅士杰克》就是这种解读之一。绅士杰克的故事是以安・李斯特遭受社会歧视的特殊性别身份以及她和她的情人安・沃克尔的爱情故事为主线,再现了这个生活在英国十九世纪的社会里的挑战传统追求生命自由的一个女性。

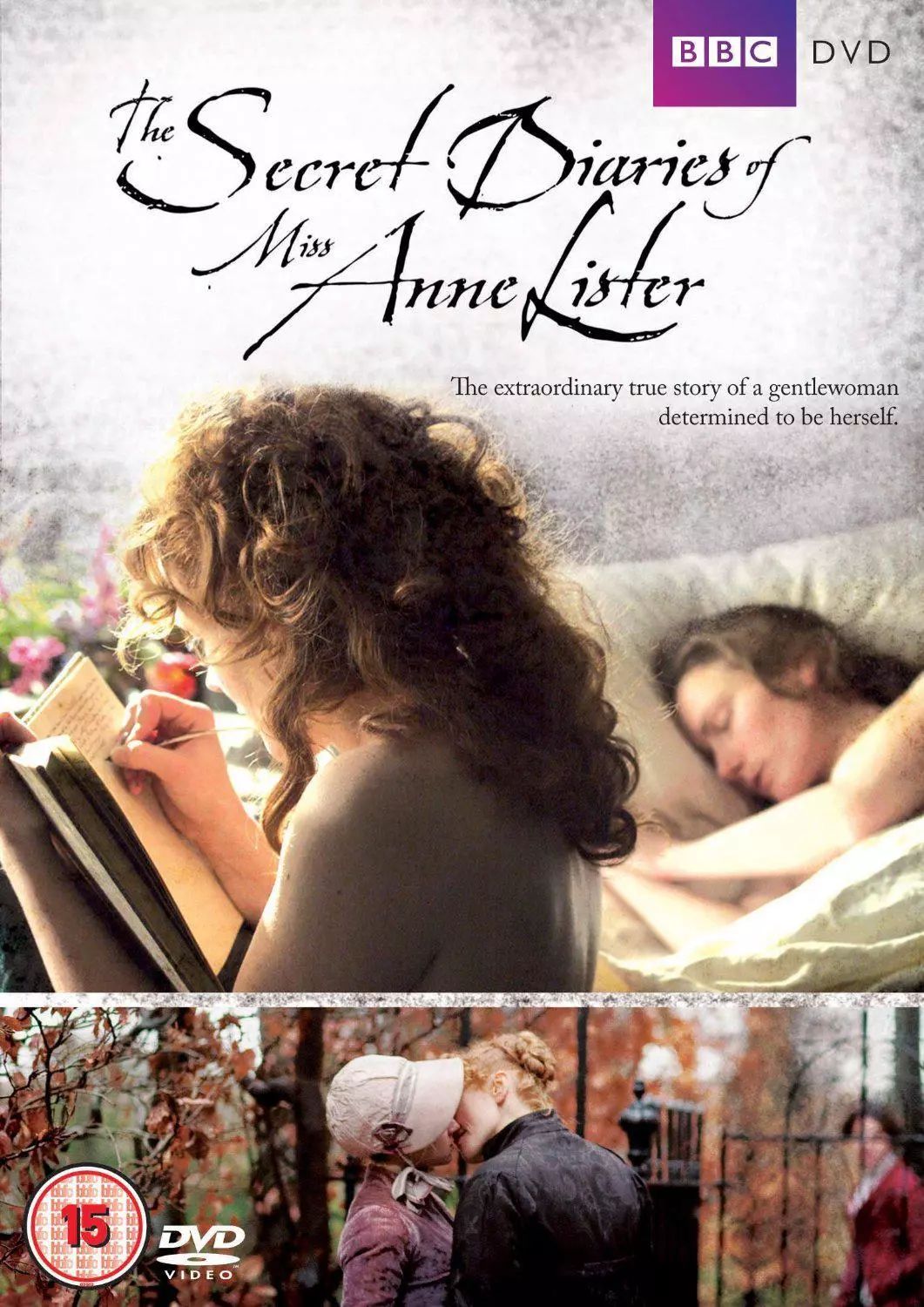

在这个剧里,安・李斯特是一个无论在精神上还是个人财政上都相当独立的女性。她跨越了社会性别的疆界和规范。《绅士杰克》并不是第一个改编安・李斯特的故事的电视剧。2010年BBC将她的故事搬上了大荧幕,《安・李斯特小姐的秘密日记》, 并取得了可观的票房。

其次,在我多年来的BBC剧和其他英剧的观剧经验里,最初我看的当代剧基本没有注意到少数族裔扮演的角色,几乎是清一色的白人演员,当然历史剧不用说了。这跟我在英国社会学所学到的和在日常生活里看到的场景完全不一样。社会学里有一门很受欢迎的课叫多元文化,讲的就是英国的多种族多元文化的历史、现实和国家政策。多种族和多元文化的现实是大英帝国殖民主义的结果之一。比如二战之后,由于劳动力缺乏,英国引进了许多英联邦国家的人口来填充劳动力市场的不足,其中就有大量的印度人。印度人是英国人口最多的少数族裔。和由特殊的文化影响下的法国与美国处理多种族多文化的政策不同,英国一向是采取相对主义的态度对待“他者”的文化,因此英国战后以来一直以所谓多元文化政策来处理其国内多种族多文化的的问题。

英国的几个城市如伯明翰、曼彻斯特、和布列腾(Brighton)等城市是少数族裔较集中的城市。伦敦更是各种肤色聚集的大都会。等我在英联邦成员国加拿大住了有些年后,再看BBC的当代剧,发现其中有些角色已经开始采用亚裔或非裔演员。比如我在消遣时看的一个英国的侦探剧,《米德沙梅尔谋杀案》,将故事背景放在风景如画的英国乡村,拍了十七、八季,历时不下十年,几乎一直拍到主角太老而不得不换演员了。前几季是十几年前看的了,几乎没有看到少数族裔的面孔,等到两、三年前我看新拍的几季时,很多正面的角色变换成了亚裔演员,比如其中的法医,或品酒师等角色。虽然乡村和小镇到目前为止居民仍然是以英国本土居民为主,但是这些角色给了亚裔演员并不影响这个剧的英国风味。又比如反映英国乡村生活的BBC剧里,我有时会看到非裔的面孔,扮演正面的英国乡村里的“正常人”而非我们常看到的打砸抢或无所事事的“穷鬼”的非裔的再现。

在传统的经典英剧里这样的亚裔或非裔面孔的出现对观众而言是非常打眼的事情,这既反映了英国社会多元文化多种族的特色,又符合女性主义政治所坚持的传媒要增加社会弱势群体的正面再现。我所在的蒙特利尔是个电影工业城市,很多好莱坞的大片是在此地拍摄和制作的。因而这个城市的很多人是在电影工业里谋生的。我有一些熟人朋友就是如此。有时他们谈论片场的时候,跟我开玩笑说让我去当个群众演员玩玩,我也玩笑回应,“演个亚裔的站街小姐或餐厅招待?”这是很多人对好莱坞电影里亚裔的印象。因而近年来的BBC剧坚持对少数族裔的再现给我以耳目一新的感受。

第三,女性主义传媒批评家严厉批判流行文化产业对女性的再现局限在贤妻良母以及男人目光眼里的好女人和坏女人的框架里,或者是再现为从事所谓社会边缘及无关紧要的职业的局限里,比如,女下属、女秘书、女招待、女保姆等等,这在某种程度上是一种社会现实不平等的反映,然而传媒反复的再现从某种程度上强化了这种行别不平等现实的合理性。而近几年我看的BBC当代剧里,给我带来无限娱乐和艺术享受的同时,我看到了这种女性主义批评家曾批判的传媒再现的转变。近年来女性在BBC剧的再现更加反映了这个变化的当代社会的现实,即在各个专业领域里,大批女性从事的职业已经不再是所谓“低端”、从属或被边缘化的工作。

政治和政客一直是BBC最擅长的题材,尤其是政治讽刺喜剧,英剧为全球大众文化产业留下了大量的优质经典。比如BBC在上世纪九十年制作的电视系列连续剧《纸牌屋》,讲述了英国保守党政客之间的勾心斗角和明争暗斗,以及政客弗朗西斯如何击败政敌,操弄民意,三次连任首相的故事。故事写的相当抨击时弊而诙谐幽默,戏剧化引入入胜。让人不禁对这个拥有莎士比亚戏剧传统的文化产生敬意。可能知道这个剧的中国观众并不多,但是多年以后,最近拍摄的同名美剧,知道的中国观众可能相当多。美剧完全是得英剧的启发,并模仿故事及人物,不同的是将其放入不同的美国政治文化环境中,故事里的主人公也叫弗朗西斯,也是使用各种肮脏的手段击败政敌,成为美国总统。

近年来的一些当代政治剧里,高阶的女性政客成为主角,不再是从前陪村男政客的配角,而男性反而成了下属或配角。比如,2013年的《政客的老公》,2018年的《保镖》等等。《政客的老公》是讲述一对被称作政坛金童玉女的内阁大臣夫妻,艾顿和弗雷娅,这两个人在两人既独立又交叉的政治生涯的斗争里,艾顿成为了失败者,失业在家,而弗雷娅在政治角力里脱颖而出,最后成为了首相。

最近在Netflex上的BBC热剧也是以一个单身的女性内政大臣为主角,穿插了恐怖分子对伦敦的袭击以及女内政大臣和其男保镖的职业和亲密关系。故事写得引人入胜,夹入当代西方最令人关心的社会问题和大众文化产品特有的罗曼司元素,同时在社会性别的再现上颠覆了所谓社会地位男强女弱的传统再现,女人在这些剧目里成为社会和政治结构中的“胜者”。这种“胜者”并不是一个想象中的未来的理想世界,而是某些社会的当下情况的再现。只要了解一下北欧和加拿大政坛的性别构成,女性首相、女大臣、女部长,这些人数几乎占了政坛人数的一半或更多。

英国历来以其对侦探故事的执迷而著称,从侦探故事里显现人性的弱点和社会的锢疾,加以英国气候阴冷多雾以及人烟相对稀少的美丽乡村,足以衬托悬疑故事里的吸引人的神秘气氛。在这样的传统和地理环境里诞生了无数闻名于世的侦探作家。英国影视业对这个传统也乐此不疲,收视率一直为英国税务系统带来可观的收入。

看英国侦探片是我休息娱乐的方式之一。传统侦探片或警察片的主角大都是男性的,女性最多只是被再现为侦探的助手,或担任处理较为不重要的事务的低级警官。而最近几年非常娱乐我的此类由BBC拍摄的电视连续剧却颠覆了男性为主角的侦探警察片传统,并以娱乐片的方式吸纳了女性主义视角。这一类片子仍旧保留了高收视率并吸引了很多不爱看侦探片的女观众。

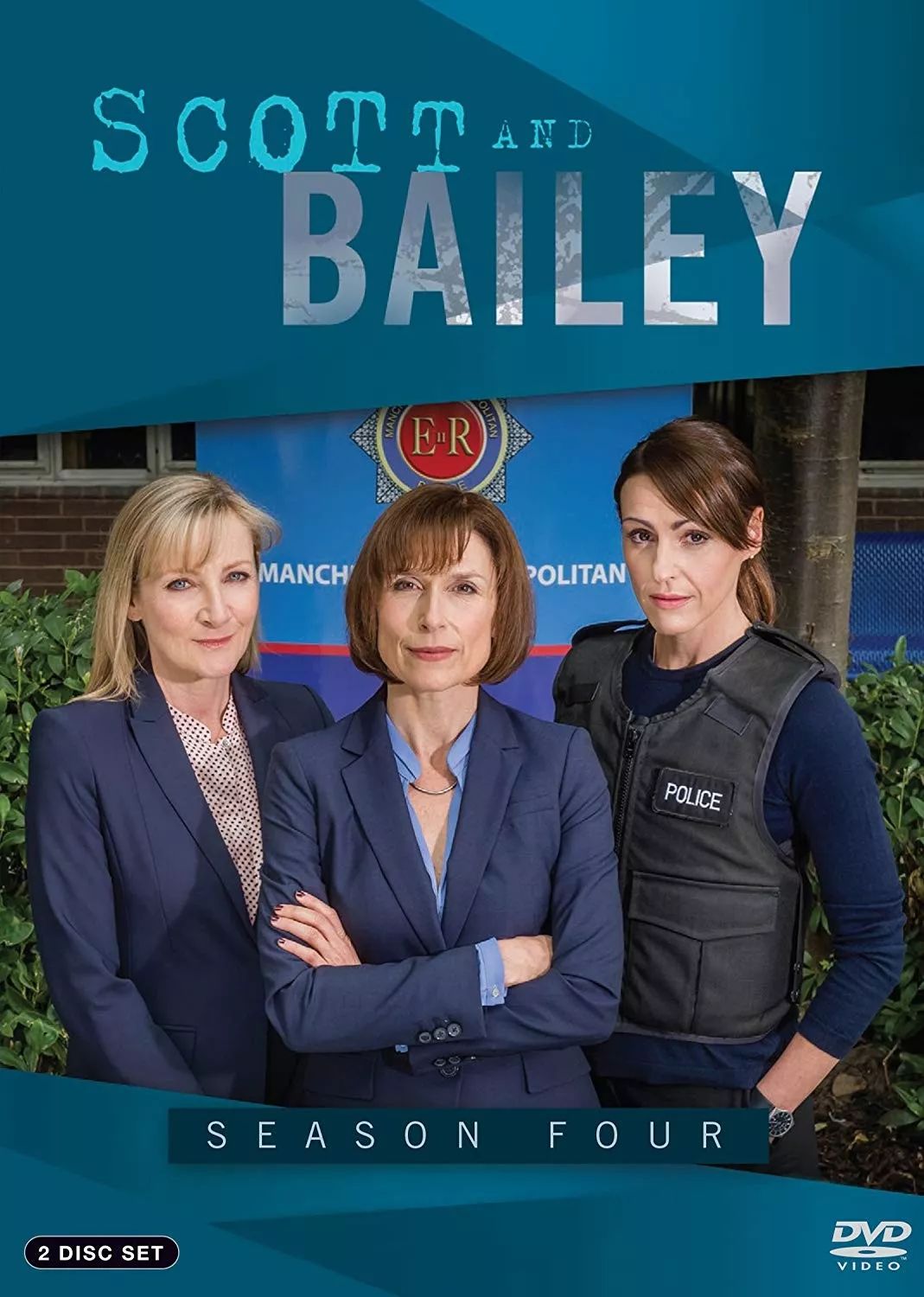

因为故事仍然精彩,戏剧化效果仍然好,制作仍然是非常高质量的,所以观众在观赏娱乐中随着剧情的发展,对传统的侦探的性别的颠覆变得淡化然后变得自然而然。例如这两年里我追过的BBC警探系列剧,《司各特和贝利》和《坠落》。

在《司各特和贝利》里,瑞秋和简妮特是两个在曼彻斯特特别刑事处的两个女警官,负责这个刑事处的是她们的女上司吉尔。全剧以这三个人为主角,讲述了很多谋杀故事,同时这三个女性本身的生活故事也穿插其中。吉尔曾经是一个有很高职业声望的法医学教授,她的老公是警察部门的高层,因为老公和年轻女人有染并私奔而导致离婚,因此打乱了吉尔的生活和职业生涯,吉尔退出学院生活,到了特别刑事处当负责人。

她是一个破案高手,也是一个严厉执法的上司。吉尔在她的职业领域里被所有人高度敬佩,享有很高的威望。在破案过程里,一个崇拜她的年轻的男警官投入了她的怀抱。吉尔的前夫后来心生悔意,痛哭流涕要求跟她破镜重圆,却被她坚决地拒绝了,她选择快乐地单身下去。瑞秋出生在一个单亲家庭, 母亲是个酒鬼,在她刚满十岁的时候,她的母亲抛弃了瑞秋和她的姐姐与弟弟,跟着情人跑了。瑞秋的姐姐那时十五、六岁,本来有机会进大学,却不得不弃学找了份劳力活,担起了照顾弟妹的重任。瑞秋有警探的天赋,可是她的个人生活因为找了个渣男律师男友,加上醉鬼母亲时时给她惹麻烦,以及弟弟抢窃入狱释放后无处可归,瑞秋只好让弟弟暂时住在自己的公寓里,可是不争气的弟弟还是接连给她惹了很多麻烦。在各种乱七八糟的麻烦里,瑞秋仍然奋力从同侪里脱颖而出。

瑞秋的好朋友简妮特年近五十,她跟吉尔也是老朋友,她因为家里的事情分心,所以虽然年近五十,警衔仍然跟三十出头的瑞秋一样。她有两个不省心的青少年的女儿,当中学老师的老公常年跟她貌和神离。简妮特和同事的单身男警官安迪发生了婚外情,安迪很想跟她一起生活,可是因为安迪过分缠绵的个性,简妮特不愿意放弃自己独立的生活,她坚定地拒绝了安迪,她离婚后做了一个负责任的单亲母亲。

在大多数警探不再追求上进的五十岁的年纪的时候,她放手一搏,通过了升职考试。《司各特和贝利》里,所有主要人物都是女性,如,高阶的刑事警官、法医等,女性都是强者和胜者,坚忍的意志和过人的洞察力,恰好是这些品质成就了所谓女人性感的含义,同时,每个谋杀故事环环相扣,故事写得相当当代,曼彻斯特地区的口音和方言参入其中,让人忍俊不禁。尤其是,这些女警探在剧中并没有被塑造成好莱坞或美剧里的超人,而是在现实的泥沼里挣扎的普通人。

在《坠落》一剧里,其主人公是一个美丽、智慧、身体和意志都超强的中年女探长丝德拉・吉布森。她的对手是一个年轻英俊智商卓越而有厌女症的连环杀手。杀手在北爱地区作案,专挑事业有成的年轻女人下手,作案手段残忍而高明,北爱地区的警探在无法破案的情况下,向伦敦总部求救。故事的开始就是伦敦警局总部著名的探长丝德拉被政府高层派往北爱地区主持破案。丝德拉本人是个心理学博士,在破案过程中和这个高智商的连环杀手斗智斗勇,最后将这个高智商的杀手擒拿归案。在这出剧里,丝德拉是一个单身的高阶警探,她对男人和婚姻并不如传媒再现里一般呈现出来的“充满向往”,她像某些传媒再现里的塑造的不负责的男人一样,只把英俊年轻的男人当作一夜情的猎物。

BBC其他题材的剧目也是凸显女性职业在当代社会的变化,比如以女医生和女律师为主角的连续剧,这些剧情里的女主人公同样是被塑造为意志和财政都独立并充满人格魅力的专业人士(而非中文语境里强调的不正常的所谓“女强人” 。)这些题材的代表性的热剧包括《福斯特医生》讲述伦敦女律师的个人和职业故事的《丝绸》等。

简而言之,我近年来消费的英剧呈现出“政治正确”的性别再现的同时,又完全没有折损其艺术性和制作质量以及英剧的传统。这或许可以让中国的大众文化传媒从业者思考一下如何通过大众传媒和流行文化产品──比如影视作品──的再现来呈现一个新的更加符合现实及其走向的世界。在这个新世界里,女人不再是男人的附从或配角,无须通过与男人发生亲密关系而获得向上攀爬的社会阶梯,更不再是被不断再现的后宫里争宠的琐碎的嫔妃或丫头,也不再是“恨嫁”的“剩女”,或被消费主义物化却自以为拥有一切的“女神”。大众传媒和流行文化产品对社会性别的再现应该出现新的语汇,新的话语和新的社会性别的理解,从而新的文化才会诞生。

这样的再现符合这个变化的世界,符合人权及平等的普世价值。如果普世价值几个字听来比较不和谐,那么,就以当下盛行的民族主义的立场来说,影视剧作的大众文化产品对女性的新的再现,也符合“中华民族的伟大复兴”。套用一百年前的五四新文化运动思潮的话语模式来说,“女性强则民族强”。

参考文献

Barlow, Tani. 2004. The Question of Women in Chinese Feminism. Durham: Duke University Press.

Brunsdon, Charlotte and Lynn Spigel, eds. 1997. Feminist Television Criticism: a Reader. Oxford: Clarendon Press.

Butler, Judith. 2004. Undoing Gender, New York: Routledge.

Butler, Judith. 1988. “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory.” Theatre Journal 49(1):519-531.

Byerly, Carolyn and Karen Ross.2006. Women and Media: A Critical Introduction. MA: Blackwell.

Hall, Stuart. 1997. “The Work of Representation”. Stuart Hall, ed. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London, Thousand Oaks, California: Sage. 13-74.

McRobbie, Angela. 2009. The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change, Los Angeles: Sage.

Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. “Can the Subaltern Speak?” Cary Nelson and Lawrence Grossberg, eds. Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana and Chicago: University of Illinois Press. 271-315.

Walters, Suzanna Danuta. 1995. Material Girls: Making Sense of Feminist Theory. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

来源:微思客WeThinker

原标题:近年流行英剧和女性主义政治

评论