上海市消保委联合上海新消费研究中心、上师大校长研修中心、上海迪博大数据研究所于2019年10月至2020年1月间开展调查,对三地3000户有4-17周岁青少年的家庭教育培训消费需求、消费状况和消费结构进行研究和分析,并于近日发布《上海、北京、深圳青少年教育培训消费调查报告》。

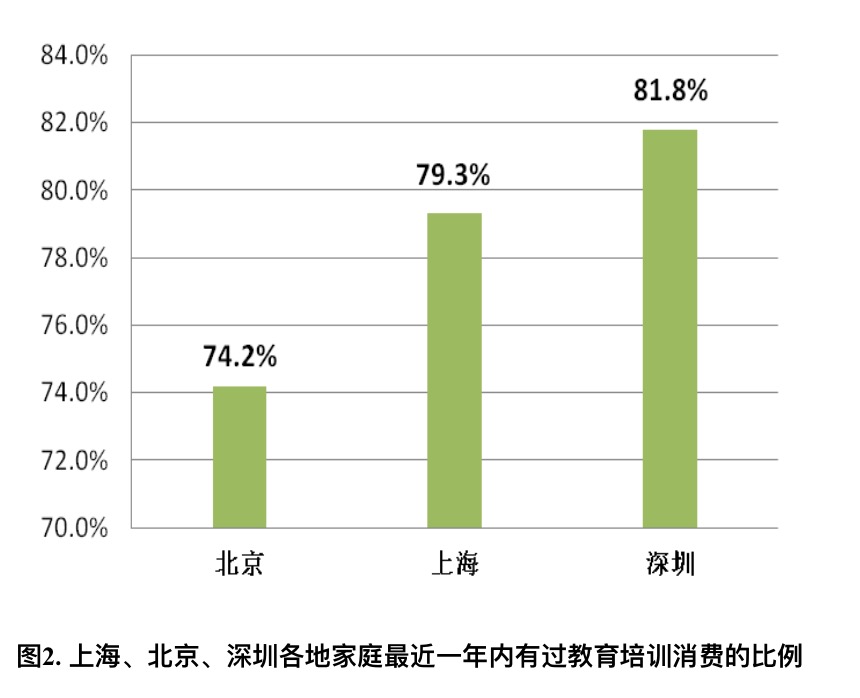

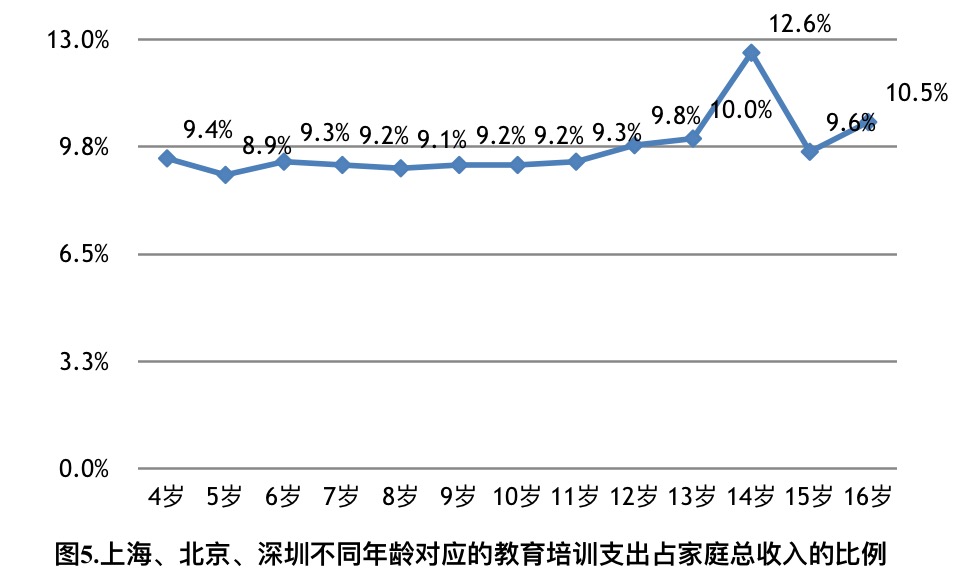

报告显示,78.4%的家庭在最近一年中有过教育培训消费,其中北京市为74.2%,上海市为79.3%,深圳市为81.8%。孩子教育培训平均支出约为16000元(不含学历教育),占家庭总收入的9.4%,已超过旅游,接近家庭的餐饮消费支出。

尽管这部分支出对家庭形成了一定的经济压力,但仍有69.8%的被访问者表示未来会进一步增加孩子培训的支出,仅有1.7%的家庭表示会减少支出。

教培支出的峰值出现在14岁初三阶段(约占家庭总收入的12.6%),近32.3%的家庭上一年度教育培训支出为12001-18000元。

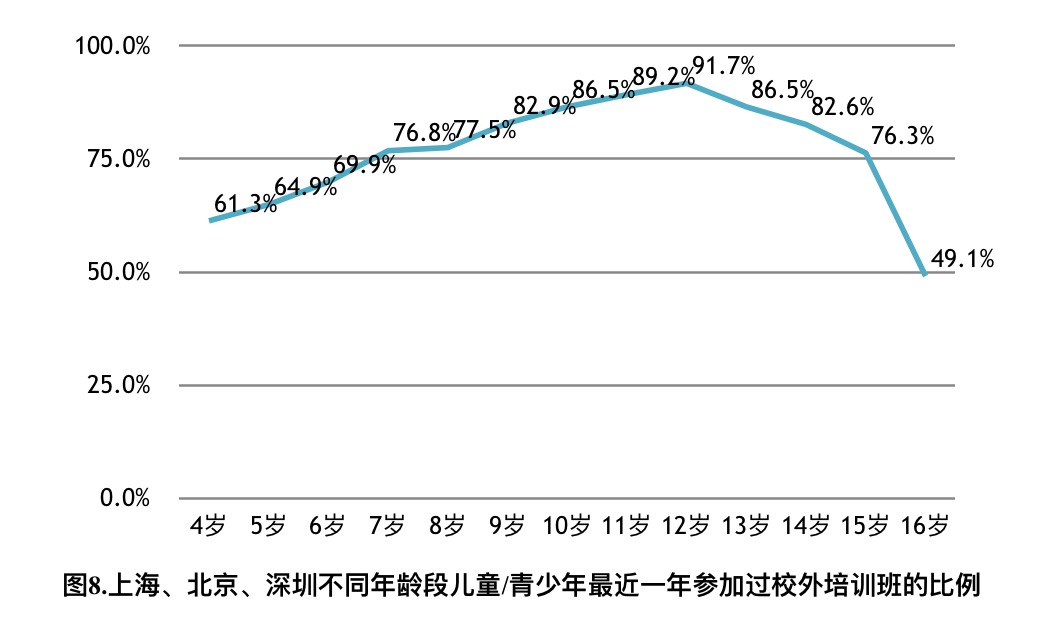

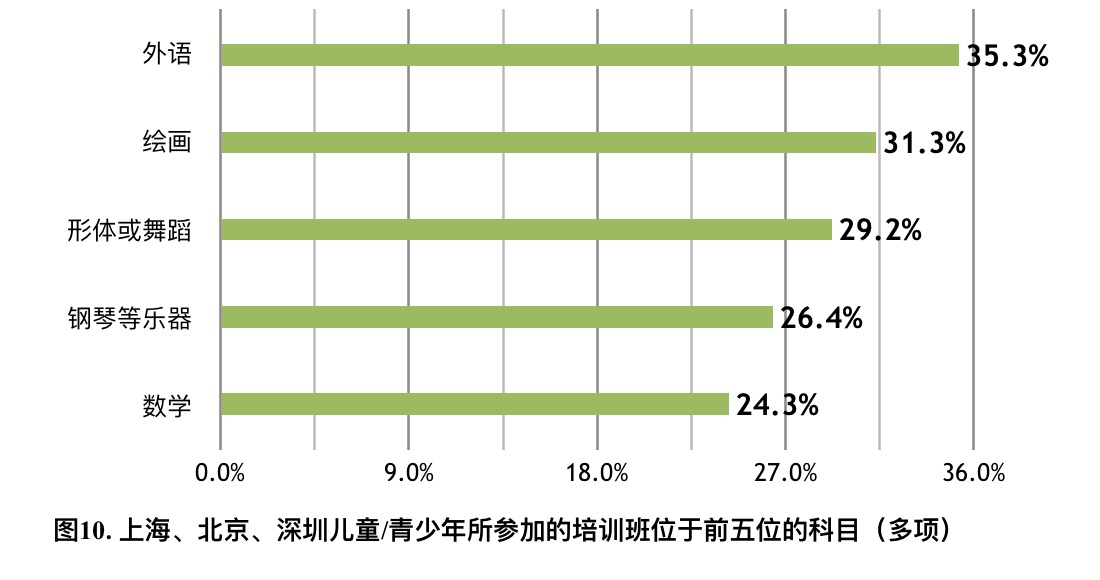

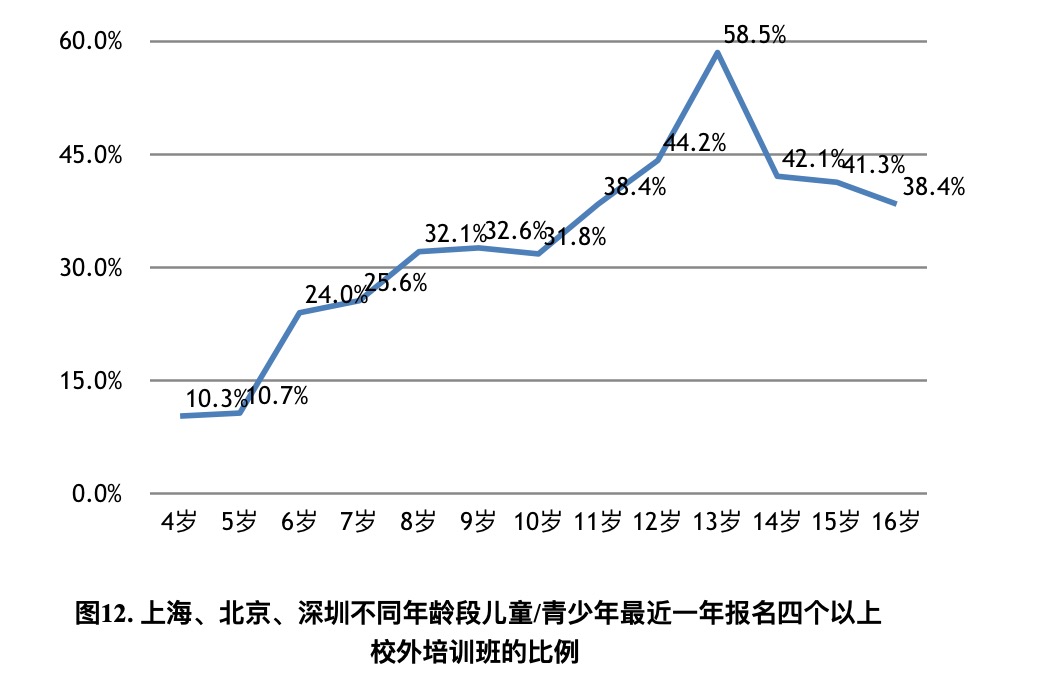

此外,三地青少年中有69.1%参加过1-3个培训班,27.4%参加过4-6个培训班,培训班科目前五位依次是外语、绘画、形体或舞蹈、钢琴等乐器以及数学。有61.3%的4岁儿童参加过校外培训,随着年龄的增长,12岁中考前阶段峰值达到91.7%。

报告指出,让孩子全面发展是教育培训消费的主要动因,随着孩子慢慢长大,课业压力增加,家长们的焦虑感不断攀升,也进一步驱动了教育培训消费。76.3%的三地家长表示“如果不为小孩报培训班,自己会焦虑”;61.8%的三地家长表示“为孩子报培训班是家长尽责的表现”;38.8%的三地家长表示“别的小朋友都报了培训班,我觉得肯定不能落下”。

家长为孩子报班的焦虑从何而来?上海、北京、深圳三地的家长中,42.4%表示来源于其他同龄小朋友家长,31.2%表示来自教育培训机构营造的焦虑氛围,16.2%表示来自学校老师,10.2%表示来自周边亲朋好友。

报告认为,这就是“剧场效应”在教育培训消费决策过程中的体现:只要班上有一名孩子报名参加了教育培训课程,其他家长为了追求公平,保证自己的孩子不被落下,便会纷纷跟进。甚至有家长认为,如果别的孩子“抢跑道”(上校外辅导班),自己孩子不上,会影响孩子的自信心。“剧场效应”以及孩子的学习和成长过程无法“重启”,让家长既不敢不为孩子报培训班,也不能不为孩子报培训班。

如何选择培训机构,三地家长中38.0%是到培训机构试听、考察;23.4%是亲朋好友或其他同学家长推荐;19.4%是学校老师推荐;10.2%是互联网广告、朋友圈、微信小程序、APP等培训机构的在线宣传;9%是培训机构电话推销。

报告指出,有些家长不太考虑孩子的特长、孩子缺乏应有的话语权;有些家长比较关心培训提供方的条件,关心孩子培训的效果;但大部分家长属于容易受外部影响,对孩子未来发展存在较大焦虑,希望孩子把所有时间都用在学习上这一类型。

由于培训机构对相应信息公开不足,在教育培训消费时,三地家长中有65.8%表示遇到过非常不满意的地方,遇到的问题依次是:报名后换场地或换老师、夸大宣传、推销电话骚扰、教育质量差、报班后迟迟不开课、不履行退款承诺或拖延以及交了费后机构关门。

同时,培训机构也存在过度承诺、过度推销的问题,38.6%的家长表示遇到过承诺培训效果的培训机构,25.5%表示遇到过承诺参赛并获奖的培训机构,23.6%表示遇到过承诺优先进入好学校的培训机构。

2019年,上海市消保委共受理各类教育培训服务投诉10915件,同比上升55.6%,其中外语培训、技能培训、课外辅导、幼儿早教是投诉焦点。

上海市消保委认为,教育培训行业需让信息更对称、更透明,教育培训机构要主动公示培训资质、收费标准、退费政策等信息,相关行业组织也要搭建公共评价体系,为消费者选择培训机构提供参考。

同时,上海市消保委建议教育培训主管部门要加强事中事后监管,加快建立教育培训领域信用管理体系,对规范健康办学的机构予以信用激励,对违法违规办学的机构实施多部门、多领域的联合惩戒。

上海市消保委建议广大家长群体正视焦虑,科学、理性地选择培训机构,要从孩子的实际情况出发选择合适的培训项目,在签订合同时要了解培训机构的资质和专业性,理性消费。

评论