作者:智信研究院李沪生

又有机构因违规开展投资顾问业务吃罚单。

2月20日,上海证监局在官网上发布了《关于对上海东方财富证券研究所有限公司采取责令改正监督管理措施的决定》。

该公司是东方财富信息股份有限公司的全资子公司,是中国证监会首批批准的专业证券投资咨询机构,主营投顾服务业务。

这已经不是证券投资咨询机构第一次被监管处罚了,2015年监管层停止对证券投资咨询机构年检工作后,虽不再新增业务牌照,但每年的处罚案例仍居高不下。

机构数量缩减过半

简单意义上来说,证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议,并直接或间接收取服务费用的活动。

从事证券投资咨询的公司,需要有证监会核发的证券投资咨询业务许可,并在中国证券业协会报备。未有证券投资咨询牌照,则不得从事证券投资咨询的相关业务。

值得注意是,自2014年后,证监会已未再单独核发过《证券投资咨询业务资格证书》。公开信息显示,目前拥有该牌照的机构共有84家,包括有证券公司和券商研究所、金融终端服务商、投资咨询公司。

但追溯到2002年10月底,我国证券市场取得业务许可的证券投资咨询机构达到162家,至今凋零过半。

在2015年之前,年检工作是导致证券投资咨询机构数量大幅降低的一个原因,一般在年检过后,证监会会按照结果进行分类:

1、通过年检的机构可以继续进行证券投资咨询业务;

2、不予通过年检的机构将不得再继续从事证券投资咨询业务;

3、责令限期整改,整改期间不得新增证券投资咨询业务,限期整改期满经检查验收,才予以通过年检;

4、批复证券投资咨询机构新增或撤销相关业务资格的申请。

每一年都有数家乃至数十家证券投资咨询机构通不过年检或主动撤销业务资格。

一方面,是证券投资咨询机构受困于业务发展瓶颈,缺乏更多可行的盈利模式。

由于我国证券投资咨询公司大多以投资咨询为主,兼营财务顾问、基金发起、基金销售、证券资讯等,在整个行业盛行免费咨询的情况下,投资咨询业务难以找到可行的盈利模式。

证券公司、基金公司都可以从事证券咨询活动,但它们并不把证券咨询业务作为主要收入来源,而是作为拓展客户来源、扩大社会影响的手段,因此都对证券咨询实行免费服务,或只对特定客户收费。

此外,虽然证券咨询公司都可以参与基金发起、证券资讯、理财培训、私募基金投资顾问等业务,但也因市场门槛高、自身竞争力不强等原因,其业务拓展空间非常有限。

笔者将84家证券投资咨询机构与目前从事基金代销的133家机构进行了对比,无一重合。

另一方面,证券投资咨询机构在投资过程中非常容易出现违规行为,仅2015年证监会停止证券投资咨询机构年检工作后就出现了多次处罚。

2017年,21家相关机构被处罚,其中安徽证监局和北京证监局比较集中,处罚的机构数量超过一半。

2018年,监管部门对58家咨询机构或其分支机构采取行政监管措施,对其中35家采取责令暂停新增客户的行政监管措施。

2019年的统计数据虽未公布,但证监会在今年1月就已经公布了32家仍处于整改期,被暂停新增客户的违规公司名单,占比接近目前84家机构的40%。

无论是业务瓶颈还是监管处罚,对于证券投资咨询机构而言,都影响生存,久而久之,做出退出选择的机构便越来越多。

违规不休

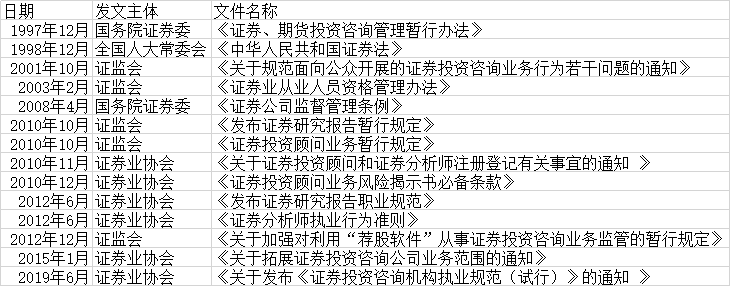

明明在2019年6月,证券业协会刚发布了《证券投资咨询机构执业规范(试行)》,这也是近几年来监管层又一次对证券投资咨询机构给出的规范指导。

(资料来源:智信研究根据公开资料整理)

作为首个规范证券投资咨询机构执业行为的自律规则,《执业规范》的颁布不仅明确了咨询机构合规执业的底线要求,同时对法律法规暂未做出规定但对行业发展较为重要的问题做出自律规定。

执业规范对从业人员推广证券投顾业务时提出七大禁区,规定证券投资咨询机构及从业人员在推广证券投资顾问业务时,禁止虚假、不实、误导性营销宣传,不得有以下七项行为,包括欺诈客户,向客户承诺确定收益或收益范围,向客户承诺承担投资损失,对过往业绩进行夸大宣传,仅宣传所提供产品的功能但不说明产品的局限性,使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等可能使投资者认为没有风险的表述,对公司的经营范围、经营时间、自身实力等进行不符合实际的宣传等。

但是似乎效果并不大。

据不完全统计,2019年12月,有19家投资咨询公司(包括其子公司)收到合计25张罚单。2020年以来,对于投资咨询公司乱象,监管又接连发出10余张罚单。

在1月23日发出的文件中,上海证监局表示,上海东方财富证券研究所有限公司在开展证券投资顾问业务过程中,存在四方面违规行为。

一是,未对部分投资者进行适当性评估并提出适当性匹配意见;二是,提供证券投资顾问服务前未与个别客户签订证券投资顾问服务协议;三是,对客户进行不实、误导性营销宣传;四是,内部控制不健全。

无证上岗、营销宣传问题、投资者适当性管理、公司流程问题等都是证券投资咨询机构容易被处罚的原因。

一方面,这与行业本身的运营有关。

2017年中国证券业协会专项调查统计,至2017年底,84家持牌的投资咨询业务机构资产合计113.92亿元,全年共实现营业收入89.87亿元,行业净利润仅7.08亿元,平均每家机构的利润仅为842.85万元,大多数机构甚至无法搭建有效的风控合规体系,对于档案保管的不完善、客户营销记录的缺失现象频频发生。

另一方面,证券投资咨询机构的从业人员数量也不足。

根据中证协最新从业人员执业注册信息公示,84家证券投资咨询机构获得证券投资咨询业务(投资顾问)资格的员工数量合计2231人,平均每家机构26人。

其中益盟股份有限公司、盈亚证券投资咨询有限公司、广州经传多赢投资咨询有限公司三家公司分别超过百人,26家公司不足10人。

另外获得证券投资咨询业务(分析师)资格的有175人,集中在9家公司,仅上海申银万国证券研究所有限公司就占到130人。

对比之下,122家证券公司投资顾问资格的员工数量达到53926人,有分析师资格的员工也有3066人。

转型机会

证券投资咨询公司不是没想过转型,在多年前市场就频频呼吁,以试点的方式推动部分证券投资咨询机构转型为资产管理等专业证券公司;适当拓宽证券投资咨询机构的业务范围;促进证券投资咨询机构与证券公司之间的深入合作,但多年过去,依然没有结果。

单纯地等待政策是无意义的。

近期买方投顾业务试点的放开意味着一定机会,虽然试点规定申请的机构必须要求有资产管理和基金销售等业务的资格,证券投资咨询机构很难直接参与其中。

但原本证券投资咨询机构的发展难点就在于投资者对于买方付费的服务意愿不足,大多数有投顾资格的金融机构过去都不会把投顾服务作为主要收入来源,证券公司主要靠经纪佣金和投行承销,基金公司也是依靠产品销售为主。

如今在买方投顾的试点放开后,一定程度上会推动金融机构加速推进买方付费的脚步。证券投资咨询机构在是以投顾服务为收费的模式上已经有了长年的积累,从中也能享受利好,来源于市场对买方付费意愿的增强,金融机构带动的投资者数量增加等等。

不过如何在金融机构的转型竞争过程中活下来,证券投资咨询机构应该考虑寻求更多元化的盈利模式。

笔者认为,证券投资咨询机构必须从自身角度进行改变。

「投顾人员求精不求多」

首先一定要持证上岗,任何的投顾人员都需要相关资格证书,在这样的基础上可以发挥每一个投顾人员的特色,不仅各种产业的股票发展趋势不同,基金、转债等投资品种也具有各自的特点。随着资本市场的不断扩大,一个咨询投顾人员对所有的领域都精通是“不可能的任务”,要有所专精。

「对客户的精准定位」

不是所有的客户都适合投顾服务,可以放弃一部分长尾客户。

「对产品的精准定位」

虽说目前买方投顾推崇千人千面,但任何一家公司都要有一个独特的产品系列作为口碑。

如果单纯的追逐市场热点,很容易淹没在市场较多的同质化产品中,不能给投资者一个鲜明的印象。

产品的系列化和多元化是成熟的金融机构已经运作多年的成功方法,咨询机构可以从中习得一二,通过推出系列化、多元化的产品,提升产品的布局结构,让更多的投资者能够习惯于长期持有。

「增值服务」

光有产品还不够,很多投资者由于信息缺乏,更需要“使用指南”和“售后服务”。

投顾业务本身的立足点是在卖服务,而服务的立足点是为客户带来价值,尽可能地去让投资者获得较好的体验,增加印象分。这个服务是从客户做风险测评开始,选择产品、调仓、付费以至于到赎回离开后的各个环节上的,这个服务是需要持续的、不间断的,不是一次性的产品和交易。

来源:资管云

评论