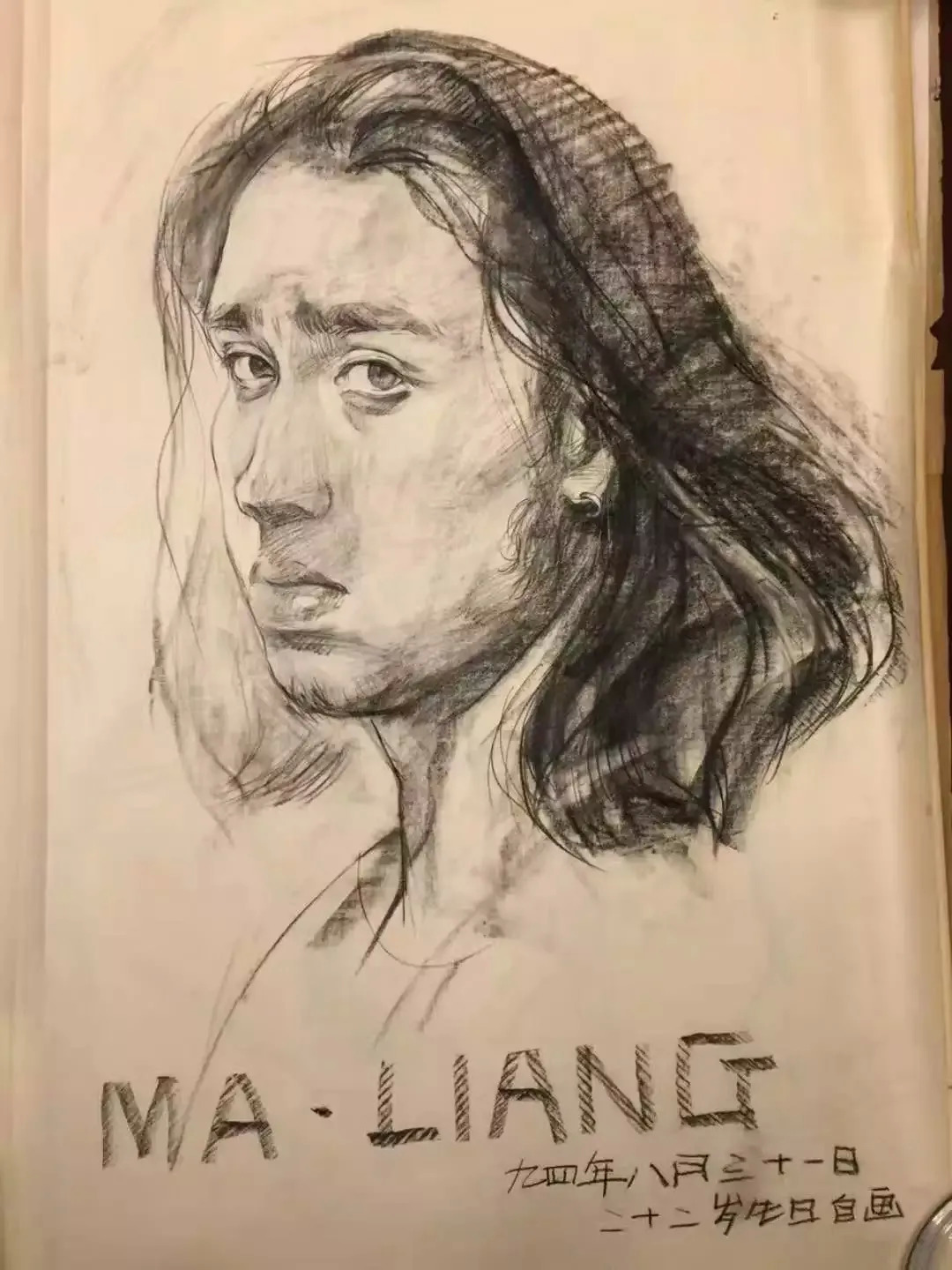

马 良

马 良

中国当代深具影响力的观念摄影师和知名当代艺术家之一。

首位获得世界黑白摄影大奖的中国摄影师,曾被国际媒体誉为当代舞台装置风格摄影的代表人物。

2019年获颁中国当代影像艺术中心 第一届中国当代艺术摄影金熊猫奖 十大杰出影像艺术家。

2019年,以马良的创作为故事的纪录片电影《我们的时光机》在美国获得洛杉矶亚太影展 评审团大奖,旧金山亚美影展 最佳纪录片奖,纽约翠贝卡影展 最佳摄影奖等十个国际纪录片奖项。

2012 中国年度经典语录by马良:“我要在你平庸无奇的回忆里,做一个闪闪发光的神经病!”

访谈者:苏冰(策展人)

访谈对象:马良(艺术家)

时间:2020.3.8 15:00

形式:电话采访

编辑:钟影、李悦

苏冰:你原计划参加今年由北川富朗策划的日本市原艺术祭开幕,是否有影响?

马良:是的,原定在3月的展览项目延期了,暂时我也无法去日本,我和团队在国内出了完整的艺术施工方案,将由日方辅助完成。这次《移动照相馆》艺术项目会在日本市原艺术祭现场搭一个场景,在当地购买材料,由当地人参与拍摄。

距离东京一个小时车程的市原市,这里的田园、里山、怀旧的火车和油菜花相互组合的景色,被认为是日本许多地方都已经消失不见的「原风景」。2020年第二届市原艺术祭以「从市原的里山中窥视世界」为主题,以市原市的五井站为起点,沿途车站包括牛久、平三、高泷、里见、月崎、月出、白鸟,以及养老溪谷都是会场,全部作品和活动围绕着当地有着100年历史的小凑铁道而且展开。这场艺术祭之所以值得期待,也是因为它的策展人正是成功打造了濑户内和越后妻有的北川富朗。

苏冰:这次疫情期间,你是怎么安排生活与工作的?

马良:因为不能出去,就在家学习一些新的软件知识。前段时间,给女儿PS了几张图,纯属好玩。最近我计划再闭关一段时间,静下心创作一些新作品。

苏冰:1988年上海肝炎大爆发,我记得你好像也中招了?据说是因为上海人喜欢吃毛蚶,有近20多万人感染。

马良:是的,那年我16岁,刚刚考进上海大学美院附中念高一,可能是和同学在外面吃饭时被传染上的。我记得那年大约也是在春节冬季前后,跟今年疫情时间点差不多,突然有一天不想吃饭了,没有食欲,还全身难受,我爸爸有一点经验,看我舌头很黄,眼底也是黄的,差不多就判断是甲型肝炎,也叫黄疸性肝炎,于是送医院检测就确诊了。

苏冰:那时候病床也很紧张吧?

马良:当时医院已经全部住满,最后就只有回家隔离。更惨的是,我检查出肝炎大概是年初三,我爸爸年初七就要去延安歌舞团导演一部戏,我妈作为我爸的导演助手要同行,我姐姐人在杭州,回来也不方便。我爸就对我说:“你已经16岁了,我们有一个党和人民交给我们的任务,要去延安,你在家休养,我们给你留点钱,你自己想办法活着!”我当时心情很沮丧,很反感他们那种决定,问他们是否可以不去?他们说不能不去,是党和人民的任务,后来我就一个人在家里隔离了几个月时间。(我曾经一直记得他们当时是出国工作,在我写的杂文集《人间卧底》里,还为他们打圆场,说毕竟出国,我妈妈后来读了,严肃指出,不是出国,就是去延安,是一次很重要的创作任务。)

苏冰:你年龄那么小,怎么照顾自己?

马良:有一个感情很深的隔壁邻居,我爸妈托付他们照顾我,每天他们做饭的时候也也带上我一份,然后盘子放在我家门口的地毯上,按一下门铃,我先在门洞里看到他们放好了,再打开门拿走吃的东西,隔着门跟他们说:“谢谢叔叔阿姨“。吃完以后我会把碗用开水煮半小时,然后留字条告诉他们这些碗筷我用开水煮过了。

苏冰:很巧,我也有相似的经历,我在初一的时候,也得过黄疸性肝炎,那时我在安徽一个县城医院,吊盐水20天就好了,后来休学整整一年,把我爸爸书架上的书都看完了。

马良:我也是,当时我也把我家里能看的书全看了。我爸爸的书架上全是古典的书,《李自成》、《红楼梦》、《水浒传》、《一江春水向东流》等等;我姐姐的书架上当时已经有85新潮之后的书了,像尼采、叔本华、弗洛伊德、哲学的、文学的,我都看,但有时看完这些书人变得更悲观了……现在想想,其实可能最重要的是当时爸妈不在身边,感到特别孤独,这段经历在我成长中也扮演了很重要的角色。

黄疸性肝炎早期需要充分休息,不能长时间看电视看书,只能听听广播。我爸妈到了延安之后,每天用座机打电话问候一下。我有时实在憋不住,但我只要一开门,居委会监视的人就远远地喊着:“小马啊千万不要出门,传染别人很不好!”。那时心情特别糟糕却又没处诉说,当时流行的歌《外面的世界》,歌词里唱着,“外面的世界很精彩,外面的世界很无奈……”这个磁带被我反复听得都变走音了。

苏冰:过了多久你才康复的呢?

马良:我一共被隔离了7个月!我按照医嘱吃药,50天左右复检一次,可是每次的指标还是很高。我至今都记得很清楚,当时给了我一种中成药,那时候也没其他药,只能吃这个硬扛,有时想到万一自己要是死在家里了,都没人知道,真是凄凉。隔离了3个月后,我偶尔也能出去转转,晚上一个人散散步,虽然有同学朋友,但考虑到自己还没痊愈就没去找他们。有天晚上,我无聊极了,好像是在华山路那一带,我在马路上看到一个可口可乐的易拉罐,我就一路走一路踢,一直踢到了外滩,直到看到黄浦江了才走回家。还有段时间我睡在阳台上,每当看到外面吹风下雨的时候,我就很难过,感觉自己还没谈恋爱是不是就要死掉了?

苏冰:生病影响你学业了吗?

马良:我差不多休学了一个学期,这学期正好是学基础课,所以素描、色彩等基础内容我都错过了,导致有一段时间跟不上进度,很着急,还有点自卑。高一生的病,高二还是觉得魂不守舍,直到高三成绩恢复前列,后来我妈妈参演了《编辑部的故事》,我一瞬间成为学校的名人了,感觉人生就像波浪一样。

苏冰:你早期的作品总是充满着荒诞感,跟你早年的这些经历有关吗?

马良:有关系,别的小孩可能在青春的时候没那么孤独过,我的自我认识应该比同龄人更深刻一点。生病期间我读了大量舒婷、顾城、北岛的诗集,那段时间作为一个少年去接触诗歌和哲学,正好又是在一个特别敏感的岁月,我觉得对我后来成为一个艺术创作者是挺有用的。

苏冰:我感觉近年你创作的《移动照相馆》、《爸爸的时光机》、《青梅竹马照相馆》等系列作品又拥有了温情的一面。

马良:就是长大了!少年的惶惑没有了。

2014年,马良开始尝试木偶戏剧创作,作为送给一生从事戏剧事业的父母亲的礼物。他用两年半的时间创造出一套独特的真人比例大型木偶系统,并编剧、导演了独特的木偶剧作品《爸爸的时光机》。该剧成为首部入选国际演艺协会年度会议(ISPA)戏剧单元的中国戏剧作品,2016上海国际艺术节首推项目,第十七届加拿大表演艺术交易会(CINARS)官方推广节目,2016乌镇戏剧节邀请剧目。并受到美国耶鲁艺术创想艺术节,等多个国际一流艺术节邀请。2019年,以马良的创作为故事的纪录片电影《我们的时光机》在美国获得洛杉矶亚太影展评审团大奖,旧金山亚美影展最佳纪录片奖,纽约翠贝卡影展最佳摄影奖。

苏冰:现在做了父亲以后,跟之前的感受会不会有很大的反差?

马良:现在有了家庭之后,状态的确发生了变化。我最近在创作上一直在寻找一种新的平衡。早期刚刚转型做艺术家的时候,生活毫无规律,曾经靠积蓄活了4年,又租房子还要画画,成天吃面条。有段时间我就在网上发帖说:“我特别想离开上海,到哪儿去玩?你们谁接待我一下?”那个时候已经在网上累积了不少粉丝,氛围也蛮好的,很多人就说那你来我们这儿吧,我就去了,在全国各地“轮流吃喝”和拍摄作品。其实对创作来说,那是一个特别牛逼的状态,一年做4、5套系列作品也是很正常。

苏冰:有点像无产阶级的生活状态一样,那后来呢?

马良:转型做艺术家4年之后,我就可以靠作品活着了,2007年开始作品卖得很好。

苏冰:你是怎么转型做艺术家的?

马良:美术学院毕业后我开了一段时间广告公司,公司虽然运营得不错,但我还是想做艺术家,我对团队说:“我从小就想做艺术家,已经30出头了,再不当,往后可能没机会了。”但公司当时也离不开我,所以我就在公司附近找了一栋洋房当工作室,算是过渡期,位置在五原路/常熟路路口,在那工作了将近两年。

苏冰:那时候租金多少?

马良:大概是2003年,我租了一层,1800块/月。我买了一堆各种各样的画材,每天准时早上9:00进工作室,下午6:00下班。一开始坐在画架前,我完全不知道画什么,也不知道怎么成为艺术家,有时就只能在工作室发呆。后来觉得这样的状态不行,想开发一些现实场景,我花7000多块买了一台数码相机,相当贵,要知道当时普遍工资才2500块钱左右。我把公司的伙伴们组织起来,打扮成小丑,飞刀女郎等奇奇怪怪的造型,《我的马戏》就这样诞生了,它是我真正意义上的第一个系列摄影作品。

苏冰:你当时作品发表在哪里?

马良:我上传到摄影论坛上,一下子引起了很大的轰动,褒贬不一,有人骂我,说我怎么拍得那么奇怪;也有人特别喜欢这些作品;当时我觉得蛮好玩的,跟网友回帖互动也会对骂,同时又继续拍摄作品。突然有一天,房东来敲门,要我提前退租,他说要收回房子还赌债,宁愿交违约金让我赶紧搬走,那是上海市中心一栋很漂亮的老洋房,教科书级别的那种好看,我挺舍不得的;后来我就重新在武康路附近找了新的工作室。

苏冰:武康路的新工作室怎么样?

马良:新工作室我只待了一年,工作室有两个房间,一个大间,花园里还有个工具房。当时我在学习做道具,做切割之类的就有声响。后来居委会上海阿姨带了一位片警来调查我:“你是做什么的?”“你的暂住证有伐?”等等之类的。原来我被人投诉了,我被怀疑是地下工厂,幸好那时我已经小有名气了,当时我出了一本书叫《上海寓言》,我就拿给他们看,解释了半天,他们才相信,但我心里很憋屈,想想还是找个艺术园区稳定点。

苏冰:2005年你又去了威海路696艺术聚集区。

马良:嗯,有一天我骑着自行车,无意中看到威海路696号贴着出租仓库的广告。我好奇去问怎么租,租金不贵,我租了一个近250平方米工作室,大概5500元;后来我通知了很多朋友,渐渐把那里变成了一个自发的“艺术聚集区”。我在那儿待了五年,一直到2010年底,那段时间也是我创作的高峰期,在2010年我甚至把工作室搬去了上海双年展,在美术馆里原样复制了一个工作室的样貌。

苏冰:后来你的工作室变迁情况怎么样?

马良:威海路696号后来被政府拆迁了,我在2011年搬到松江泗泾的一栋别墅,因为经常搬工作室嘛,我就发起了“移动照相馆”项目,在微博上发帖,说想做这个项目,结果一下子有近2000个人报名。2010年左右,我同时在厦门的沙坡尾还有个工作室,当时正好在厦门经常创作,觉得那个地方很清静,待了两年,创作了大量作品。2014—2016年期间,经朋友介绍,工作室又搬到虹口区欧阳路。现在我住在松江,新工作室也离家比较近,但还是感觉艺术家的工作室都很颠沛流离。

2012年,马良发起了艺术项目《移动照相馆》。他将自己的工作室装入两辆卡车,用10个月时间穿行全国35个城市,用搭建临时照相馆的形式,免费为1600个陌生人拍照,轰动全国,网上报名人数超过两万,引起的热议至今未息。英国《卫报》、《每日邮报》BBC,中央电视台,中国日报等知名国内外媒体对此均进行了专题报道。

苏冰:去年你除了创作青梅竹马照相馆,还拍摄了《故境幽探图谱》系列摄影?

马良:是的,为了拍摄《故境幽探图谱》系列,我去了很多地方,想把中国意象的画面通过摄影的方式重新表达,其中我用了很多电影的手法,有演员、有真实的场景,包含东晋的风流隐士、苏武牧羊等历史故事。

苏冰:对2020年这次疫情,你有何感受?

马良:因为我小时候经历过那场严重的肝炎,所以百感交集。这次疫情期间我也一直宅在家里,这个春节太特殊了,我觉得也让我们冷静下来观察这个世界,去深刻认识作为世界公民的一份子,应该要做些什么吧。

访谈主持:苏冰

2019年国家艺术基金展览项目策展人,2019法国尼姆城市双年展中国展区策展人,2019年第4届国际工艺创新双年展中国主题馆联合策展人。致力于多维度跨界展览项目策划,独树一帜。十年来,策划组织了近百个国内外文化艺术展览活动大赛和公共空间项目,让艺术和文化创意进入更多公众空间和视野。

评论