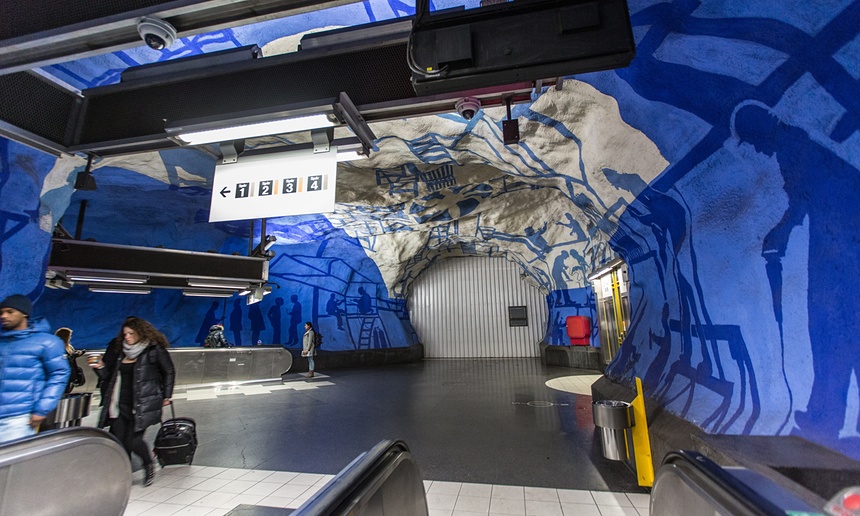

斯德哥尔摩由14个小岛组成,它们把波罗的海疏浚成一系列的复杂水道;在这些小岛深深的地下坐落着世界上最长的艺术长廊。斯德哥尔摩地铁从市中心的中央车站出发,在周长70英里(约112千米)的通勤带内纵横交织,成为近半个世纪欧洲艺术史的生动记录。

绘画、雕刻、雕塑、镶嵌,随着斯德哥尔摩地铁的向外扩建,它用丰富的艺术形式表现着人们生活的方方面面,从政治动荡到后现代主义。这也表现了斯德哥尔摩人对地下隧道的长期痴迷,毕竟这里有世界上最深的地下酒店,它被建在了一个地下500英尺(约152米)的古老银矿的幽暗隧道里。

创造这些“地下艺术”的想法源于一场19世纪末以来的激烈辩论。许多人认为艺术需要向更广泛的社会公众敞开怀抱,而不能只是瑞典精英文化沙龙里的座上客。

而这在1950年代末才终于成为了现实。它作为新政治理论“人民之家”(Folkhemmet)的一部分,由瑞典社会民主党领导并最终促成。在那时,大多数欧洲国家还处于第二次世界大战之后的经济复苏期,而瑞典的中立立场和颇高的所得税率,使得瑞典社会民主党有充足的资金去实现他们的主张。“人民之家”首次将国民医疗服务和福利国家政策引进瑞典,并在一定程度上带来了文化上的繁荣局面。

“社会民主党认为艺术不应该是孤立的,它应该成为斯德哥尔摩的一部分。”曾被委托于Högdalen车站进行艺术创作的雕塑家布姬塔·穆尔(Birgitta Muhr)在2002年这么说,“当时的斯德哥尔摩正在扩张,许多人都搬到了郊区工作。人们需要建起一个地铁系统连接整座城市,他们也希望每一个人都能有机会亲近艺术。在当时的福利彩票站,你甚至可以用非常便宜的价格赢得著名画家的印刷作品合集。后来他们就发起了一场比赛来为中央车站寻找绘画和雕塑的艺术家。”

实际上,在20年前曾经有一个类似的项目在莫斯科地铁启动,设计斯德哥尔摩中央地铁站的艺术家们也曾前往观摩学习。但他们并没有选择这种斯大林式的俄罗斯装饰艺术,他们反而受到了在巴黎和纽约日益流行的极简主义与抽象创作潮流的强烈感染。

在这些艺术家中,有一位名为斯丽·德科特(Siri Derkert)的画家兼雕塑家,她是瑞典女性左翼联盟(Svenska Kvinnors Vänsterförbund)的前领导人。德科特在1960年代早期曾被委托于Östermalmstorg站工作,该站在当时被设计成一个核攻击的避难所。1962年的古巴导弹危机使冷战的紧张空气达到顶峰,该站的设计在当时看起来非常具有现实性。

作为一名世界和平、妇女权利和绿色运动的倡导者与活动家,德科特选择将自己的理念注入创作之中。Östermalmstorg站的墙壁上满是木炭色的图画,在创作过程中用到了一种特殊的喷砂技术使颜料嵌入水泥里,并在地下100英尺(约30米)的深度发出幽冷的光辉。画面展示了一些历史上的著名女性,如英国作家弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)和数学家海巴夏(Hypatia,在古希腊教授过哲学和天文学),点缀着从法国革命歌曲《马赛曲》中节选下来的重复乐章。1970年以后,新一波的地铁创作里充满了更愤怒、更激进的艺术作品。在Solna Centrum站,血红色的夜空涂抹在洞穴状的屋顶上,与沿着墙壁蜿蜒近1公里的云杉林形成鲜明对比。该艺术作品在1975年由安德斯·奥贝格(Anders Åberg)和卡尔-乌拉夫·比约克(Karl-Olav Bjork)创作,这“魔性”的画面已成为斯德哥尔摩地铁的标志之一,反映出当时瑞典公众对农村人口减少和森林破坏的反对呼声。

“艺术在1970年代的瑞典非常政治化,”约10年前曾在Fruängen站作画的弗雷德里克•朗德根( Fredrik Landegren)说,“如果你的画作中没有一个强有力的政治信号,那你几乎没有机会在地铁里作画。但我认为那是当时整个欧洲的艺术特征。在1980年代这一切都发生了改变,此后的艺术开始向个人主义乃至后现代主义发展。”

到1990年代,艺术创作的重心已经转移到地铁线路末端,那些艺术的触角尚未抵达之处。当穆尔(Muhr)参加为Hogdalen车站创造雕塑的比赛时,她被此地的荒凉吓了一跳。

“Hogdalen站是一个室外站,它的一侧是一个大公园,另一侧是则一条重要的车道。”她解释说,“那里风很大, 地铁高峰期之外是很荒凉的。地铁站在晚上仿佛粗陋的荒野,所以我想到在这平台上添加几位‘伙伴’。我决定在这里放置这些郁金香青铜雕塑。这种设计似乎在说,这几朵郁金香也在等待下一班地铁。我希望郁金香雕像可以在等车的人们心中种下一颗微笑的种子,哪怕只是稍纵即逝的一瞬。”

朗德根的画作也是基于同样的想法——为等车的乘客创造一个温暖的环境。有一天,他坐在家里的厨房,忽然诞生了最初的灵感。“在我开始之前,这个地铁站的色调完全是灰的,非常可怕。所以当我看着餐桌上的餐布时,我意识到,这些餐布可以制造出居家的安全感。所以我开始运用这些明亮的图案。”

许多地铁站的创作或许已经有些过时,但它们仿佛是一个个装着各自年代的时间胶囊,装载着创作之时的记忆。朗德根想创造一些更持久的作品,让任何年代的乘客都能感同身受。

“我花了3年创建了8个横跨车站的镶嵌画,每个都代表一段不同阶段的生活,”他说,“它就叫做《我们的人生脸谱》。我希望人们能通过这些画作感受生活,当他们年轻的时候,他们可能会把自己与画里的小男孩相比附,然后当他们年老的时候,他们会对自己产生新的认识。这些镶嵌画没有名字,我想让它们自己发声。”

朗德根的生活脸谱,灵感来自于自己的家庭和一些电影场景,比如《包法利夫人》。它们包括一个婴儿、一个小孩、一对恋爱中的年轻夫妇、一个30岁的男人、一对离异夫妇,还有最后的一位老妇人。“她的脸似乎既谦虚又充满智慧,但也隐约有点难过。”

在过去的半个世纪,许多艺术家因为在斯德哥尔摩地铁的创作而成为瑞典的标志性名人,然而随着新车站的建设越来越少,这巨大的展览文化也在发生着缓慢的衍变,老作品逐渐被取代,新的画作又补充进来。

雕塑家克里斯蒂安·巴托斯(Christian Partos)在Hasselby Strand地铁站的创作,联想到未来几世纪之后的交通模式。“这有点像科幻小说,”他笑着说,“我梦想着有一种运输系统,乘客一到达车站,便立刻被瞬移。我通过镶嵌画来表现这样一个故事:人们在初期实验中了使用蜥蜴和一些其他的动物,运输发生故障,然后它们就被困在了墙上。”

朗德根说:“正是不断涌入的一代代新思想,让地铁变得如此独特。”

“我57岁,在Fruängen站工作已经10年了,”他说,“把这几十年时光一层层摊开,你会发现那些较新层的思想和表现。新一代年轻艺术家层出不穷,他们在做的事情与我们这一代截然不同。而斯德哥尔摩地铁的美妙之处在于,你可以从中央车站开始,那是一切开始的地方,它提醒着我们那些曾经的往事;然后向外旅行,旅行,去感受它怎样衍变出不同的东西来。这是瑞典艺术的时光之旅,亦如品味佳酿。”

(翻译:高春晓)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

想要获取更多有意思的内容,请移步界面网站首页(http://www.jiemian.com/),并在微博上和我们互动,调戏萌萌哒歪楼菌→【歪楼-Viral】(请猛戳这里)。

你也可以关注乐趣频道的微信公众号【歪楼】:esay1414

评论