如果你在百度上搜索“吃豆腐”来一词来源,可得到这样的注解:旧时豆腐店多为夫妻店,丈夫半夜起来磨豆腐,白天妻子卖豆腐,豆腐店老板娘以豆腐为常食,自然生得细皮嫩肉,同时为招徕顾客未免有卖弄风情之举,引得周围男人以“吃豆腐”为名到豆腐店与老板娘调情。

当然,吃豆腐也可吃得风雅,甚至能悟出点禅意,这一民间最普遍的食材绝对也能上得了大雅之堂。

♣毛泽东发出过“最高指示”:“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”

♣瞿秋白最后也还在说“中国豆腐天下第一。”

♣清代工部尚书潘祖荫有一个“潘豆腐”传世,用活鸭脑与水豆腐合烹,鲜美非常。

♣江韵涛的“江豆腐”,则用豆腐和虾子、豆豉、笋丁制成,本是江家的私房菜,也很精美。

♣梁实秋先生最爱吃 “鸡刨豆腐”。把一块老豆腐在热油锅里用筷子捅碎,捅得乱七八糟,略炒一下,打入一个鸡蛋,再炒,加大量葱花。

♣清代美食家袁枚的《随园食单》中,记录最多的就是豆腐,有“冻豆腐”、“虾油豆腐”、“蒋侍郞豆腐”、“杨中丞豆腐”、“王太守八宝豆腐”、“程立万豆腐”、“庆元豆腐”、“张恺豆腐”等不一而足。

♣台湾美食家焦桐爱吃豆腐,早餐就会吃一大锅在卤汁中久滚的板豆腐。

♣文思和尚豆腐是清代扬州有名的素菜,大作家汪曾祺寻遍扬州一带的寺庙和素菜馆都不得见,便自个儿动手,素菜荤做,用黄豆芽吊汤,加上好的口蘑和竹笋,文火熬成后再下猪油和虾子,想来都只觉鲜美。

♣美食大家唐鲁孙谈及当年常去的一家小馆子里的一道脆皮豆腐,这切成大骰子炸得遍体金黄的豆腐蘸的却是其白胜雪的细绵白糖。他笔下的那些豆腐杰作,如上海老半斋的鸡刨豆腐、老正兴的火腿烧老豆腐、广州东南园的鸡蓉酿豆腐、北平灶温的虾子锅塌豆腐,如今已是或失传、或味道走样的昔日豆腐珍馔了。

看看传统豆腐坊再开始吃

去哪吃?

在京都百年庭院吃豆腐 (西游力荐)

日本料理中的豆腐并不像中菜运用地那么变化多端,多半还是应着和食崇尚天然味道的原则,保持其原始的形态和滋味。和食中有豆腐料理,大多是寺院料理衍生出来的,行脚托钵的僧人吃豆腐,不仅润喉,还能充饥。最常见的汤豆腐,将一大块一大块托于手中晃动而不塌散的豆腐放在昆布高汤里,久煮而不沉碎。吃时沾点酱油,清淡中藏着鲜美,却有质朴又纯粹的风骨。

跟着沪上D cup美食女神戴踏踏去吃豆腐

原味自制豆腐

五观堂素食

五观堂在苏州有自设的豆腐工坊,每天用有机黄豆制作豆腐、豆干和腐竹,每天新鲜制作好后运送到上海的餐厅中。这枚原味自制豆腐很受欢迎,吃起来爽口且有微微的弹性,特别诱人的是它鲜活的豆香味,即使不蘸酱,也能吃上一大块而不腻。

牛肝菌烩白玉

新大陆

白和绿是永恒的搭配,清爽中总是透着一丝灵气,这抹灵气就来自于荠菜末。荠菜豆腐羹是江南人的家常菜,如今加入炒香的牛肝菌粒后,更觉香气灵动鲜活。豆腐、荠菜、牛肝菌在鸡汤中煨制,豆腐嫩滑,牛肝菌鲜味十足,撒上的那几粒松子更是提香的点睛之笔。

慢煮五花肉色拉

Light & Salt

这道色拉中的鸡蛋豆腐上过粉后油炸,与低温慢煮的五花肉搭配,再加入蔬菜、西柚和溏心鹌鹑蛋,淋上由黄柠檬汁、浓缩糖汁及米醋打出的酱汁,口感有嫩有脆,滋味甘甜酸鲜,十分刺激开胃,很适合夏天。

柠檬味绢豆腐配坚果碎、香料和辣椒

CHI-Q

名厨Jean-Georges Vongerichten手中的绢豆腐呈现出他经典的酸香味来,掌勺的女主厨Bina赋予了它柠檬汁的活力酸味和酱油的醇和滋味。莳萝、莳萝花、松子、芝麻则给豆腐带来了更多种味道的变化,清爽之中富有多变的层次和回味。

严州豆花

7017食库

建德在古代叫严州,其豆花很有名。7017食裤的豆花选用了严州的优质黄豆,依着传统做法,现做现磨豆浆,点盐卤凝结成豆花。搭配的榨菜、虾皮、葱、辣椒和酱油可以根据食客的需要自行添加,浓淡宜人。

石锅豆腐

7017食库

这道石锅豆腐以嫩豆腐和日本豆腐为原料,加入火腿丁、香菇丁和芹菜丁一同翻炒,再在由朣骨和老鸡熬成的高汤中煨。豆腐已经碎成了桂花般的小花朵,带来了黄白相间的美丽效果,火腿丁的红和芹菜丁的绿点缀其间,煞是好看。

文思鲍脯

桂花楼

豆腐由于其软嫩的特性,通常变不出造型。不过在淮扬菜大师的手中,豆腐可以展现其细如发丝般的形态。碗中的这一丝丝豆腐是纯手切的,刀功之厉害令人叹为观止。豆腐丝和蛋皮丝、菜丝有个“福禄寿”的好口彩。而柔韧爽口的鲍鱼脯除了平添一份贵气外,更是带来另一种口感的对比。

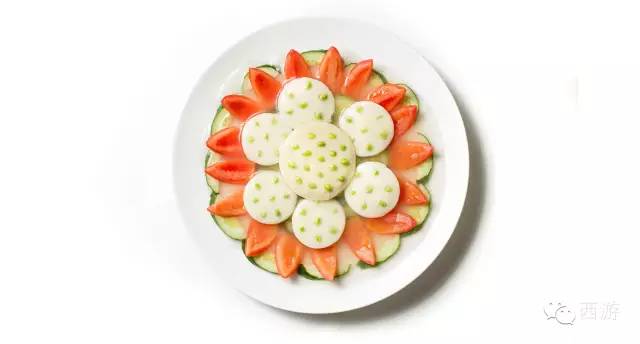

莲蓬豆腐

桂花楼

曾经的经典名菜,在《老学庵笔记》已有记载,如今已不太多见。做起来并不复杂,但很考验手中的控制和拿捏。豆腐切碎去水后与生姜汁、葱汁和盐调和,制作成莲房的形状,以粒粒青豆点缀期间,最后以笋汤勾一层薄薄的玻璃芡。

家常野菌烧豆腐

新大陆

这道菜也是运用了五花肉,但更巧妙的是杏鲍菇、白灵菇、猪肚菌、鸡腿菇这些菌菇的锦上添花,让本就动人的滋味更平添一份蓬勃的鲜味。油炸过的豆腐外酥里嫩,吸着鸡汤的香和野菌的鲜,更有秘制调料带来的丝丝辣味,层次感颇强。

评论