编者按:安吉拉·卡特,堪称英国文坛的异数,在英国文学为现实主义统治的时期,她以哥特恐怖、科幻小说和童话描写超现实的景象。中国读者或许对《安吉拉·卡特的精怪故事集》并不陌生,卡特在这本集子的前言里强调说,她收集的是没有经过改良或文学化的精怪故事,她认为这些童话有着明显的老妇人故事的特点,即饱受轻视的“鹅妈妈传统”——没有什么明确的价值观,充满着闲言碎语,粗俗的部分未经改造,总处于添油加醋的再创作之中,更重要的是,这些故事并不像严肃的小说一样力图使人们相信什么。她写道,童话本来就是这样的,它们本来就是穷人的口头娱乐,而非儿童读物,只是在进入19世纪之后,这项穷人的娱乐才变成了中产阶级育儿的休闲项目,故事中的粗俗部分(比如提及性与排泄的内容)也就被删除了。

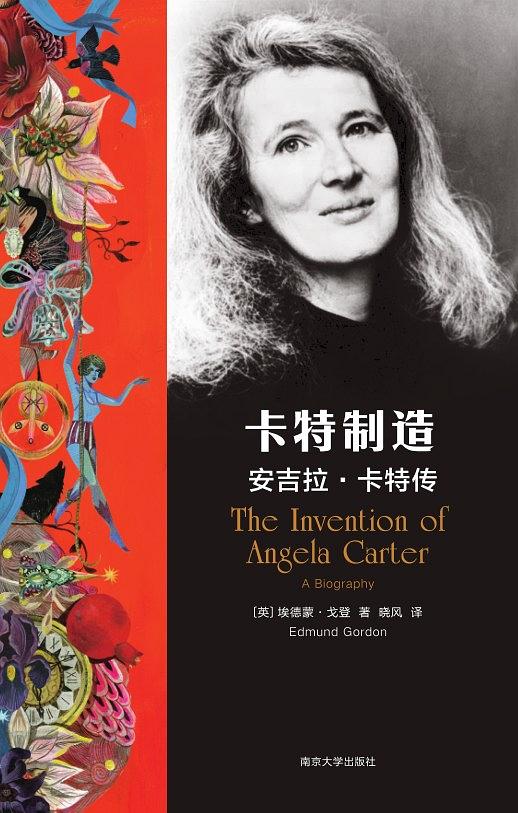

近日,《卡特制造:安吉拉·卡特传》由南京大学出版社出版,传记梳理了卡特的人生经历与创作过程,还提到了很多有趣的文坛轶事,像是上世纪80年代、后来的诺贝尔奖得主石黑一雄在东英吉利大学念写作时曾受教于卡特(东英吉利大学也是英国第一个提供创意写作硕士学位的高校,伊恩·麦克尤恩正是毕业于此)。卡特在1978年进入东英吉利大学,石黑一雄于两年后来到这里。整个夏季学期,石黑一雄都住在卡迪夫,他经常去蔡斯街108号拜访卡特,居家讨论文学的氛围给他留下了深刻的印象,“她经常谈到自己的直觉,生活方式更像个作家……她没有住在学校附近,她不是学术型的。”他们也会坐在厨房餐桌前讨论操纵悬念的手法,石黑一雄非常喜欢这种方式,而卡特并不欣赏他这么做。石黑的小说《远山淡影》在1982年出版,其中的叙事者在大多数时候都身怀有孕,他也曾思考如何表现她们的心理,卡特因此受到触动:“我想那太好了。男性作家大多只会埋头往前写。他这样关心这个问题,我想这是一个好迹象,能说明他的同理心。”后来,卡特还帮石黑介绍了出版方面的经纪人。

1983年,安吉拉·卡特受邀担任布克奖的评委,她需要读100部长篇小说,评审费只有1000英镑,她认为此举可以增加自己的威望于是答应,结果没过多久就悔不当初,她发现参评的大部分小说都是“古板的中产阶级垃圾”“完全脱离公共背景的个人经历”,她写道,“这才是写在被吹嘘上天的英国小说文艺复兴之下的潜台词,就是让你读过之后就忘了它。”——英国文艺复兴指的是当时萨尔曼·鲁西迪、伊恩·麦克尤恩、亚当·艾米斯与四平八稳的文学传统决裂并取而代之的现象;卡特经常被视为这个潮流之外的人物,不仅因为她文学创作的个人主义风格,也在于她是一位女作家。她不能忍受连续读那么多平庸的书,甚至奚落道,“我快速地翻完了所有页,想检查里面有没有塞着几张10英镑的钞票,从来没有这种好事。”她与布克奖的“过节”不止于此——1984年,她的《马戏团之夜》出版后受到英国媒体的高度关注,却并没有进入布克奖短名单,同年入围的有朱利安·巴恩斯《福楼拜的鹦鹉》、J.G.巴拉德的《太阳帝国》。

安吉拉·卡特究竟为何萌生起重写精怪故事的想法?界面文化(ID:Booksandfun)现从传记中摘取相关章节,与读者一起探索其中原委。在下面这篇节选中,我们可以看到,安吉拉翻译《有道德寓意的古老童话故事》的经历如何启发了她今后的创作。

[英]埃德蒙·戈登 著 晓风 译

南京大学出版社 2020年

翻译古老童话故事

1976年遭遇了有史以来最热的夏天,从6月底到8月中旬连续45天没有降雨。安吉拉“用汗水”翻译完了《有道德寓意的古老童话故事》——夏尔·佩罗开时代先河的17世纪童话故事集——“以提高法语为由”。这是格兰茨委托她做的,预付款为700英镑。安吉拉认为这段经历对她启发很大:“在这本伟大的原版故事集中,发现《睡美人》《穿靴猫》《小红帽》《灰姑娘》《拇指汤姆》,所有圣诞童话剧的主角——所有这些摇篮故事都是精心乔装的政治寓言。”

她的说法与这些故事的标准解读相去甚远:学者杰克·宰普斯(Jack Zipes)说它们是“非常高雅、文学化的玄妙文字,用来作为文明行为的示范”。佩罗在路易十四的宫廷里是个相当谄媚的诗人。他磨炼出了一种语带反讽的精巧文风。安吉拉或多或少忽略了这些史实,在翻译的后记中说他“一直不够狡猾。他的故事保留了形式的简单和乡村说书人叙事的直截了当”。她是在用自己外祖母的形象来重构佩罗——其大胆程度不输于把萨德解读成女性主义的支持者。她在翻译和改写的边缘试探,将佩罗优美的长句改成了急促的短句,加上了口语词汇,把他的说理诗改成了说教的散文,很多句子和作者原意恰好相反。产生的结果跟她外祖母给她讲的故事“一模一样”,但她偏离原文的翻译被认为是理解有误。“有人善意地提醒我(我的翻译)不是非常准确,”她在接受人们对这本书的赞扬时说,“人们提出要修正我的法语。”

尽管她在佩罗的文本中打上了自己的记号,安吉拉还不至于完全无视翻译的职责。不过,她被激发了想象力。在做研究的过程中,她读完了《咒语的用途》(The Uses of Enchantment)——布鲁诺·贝特尔海姆(Bruno Bettelheim)新发表的关于欧洲民间传说的心理分析研究,该书提出童话把性和死亡这些恐怖概念用象征的形式表现出来,以此抚慰儿童。安吉拉不同意他的一些关键论点——她知道一些故事起源的历史背景,在她看来,在中世纪森林密布的法国,一个警告儿童不要迷路的故事肯定会有疗愈以外的目的——但从艺术的角度看,贝特尔海姆揭露了在保育室空间中潜伏着性和暴力的生动形象,让她兴奋不已。他提出童话里的动物形象代表卑劣的欲望,这点尤其触动了她。她在日记中抄下了下面几行字:童话里的动物有两种形式:危险而具有毁灭性的,比如《小红帽》里的大灰狼,不然就是龙,要求人们每年献祭一个处女,否则就要毁灭整个国家……以及智慧而乐于助人的,会指引、解救主人公……

危险和乐于助人的动物都象征着我们的动物性,代表我们的本能。危险的那种意味着本我——还没有屈从于自我和超我,积蓄着危险的能量。而帮助人的动物则代表我们自然的能量,也就是本我,已经完全被驯服,可以为整个人的利益服务了。“动物就是被压抑的性欲——‘人性中的野兽’。”安吉拉在日记中写道。她开始梦想写一部童话故事集,让其中隐藏的性意象浮出水面,扰乱心神。这本书会揭露人试图将自己区别于动物的那些自吹自擂的谎言,她把这称为“无意识的社会现实主义”——它的作用将会和疗愈截然相反。她最早的笔记聚焦于《小红帽》《灰姑娘》和《美女与野兽》。她在页面顶端写下了:“代码名:新鹅妈妈”。

这是《染血之室》的雏形。成书还包括新版《蓝胡子》(贝特尔海姆将其与《美女与野兽》同归入“动物新郎”故事)、《白雪公主》、《穿靴猫》,还有《精灵王》和《爱之宅的女主人》,最后两个故事安吉拉都重写过,以便让它更能呼应整个集子的主题。《灰姑娘》的素材最终被吸纳进了《狼女艾丽斯》,后者也参考了《小红帽》和《美女与野兽》。故事大多讲述年轻女孩发现自己性征的过程,不乏色情和月经的意象,但是安吉拉从未把《染血之室》当成《新夏娃的激情》和《萨德式女人》那种女性主义的战斗之作。1985年,她被问及是否写作这些故事的目的是要推翻男权形式,将它女性化,她说:“真的不是。我是在……利用传统故事中的潜在内容;那些潜在的内容就是跟性强烈相关的。因为我是一个女人,我就是这样解读的。”她有点不诚实了——她知道直言不讳地写出女性性欲就是反文化传统的——不过她的自述意味着她已经对评论家们把这些故事的意义箍死在性别政治之内感到恼火了(最早期的评论更集中落在人与动物天性的对立上)。

在谢菲尔德改写《小红帽》

她想到教书可能是个不那么烦心的挣钱方式。她在艺术委员会看到一则谢菲尔德大学招聘研究员的广告。职位需要的是一个创意作家,需要指导学生,可能也需要上一点零星的课,但总的来说可以自由完成自己的工作。面试安吉拉的是一个由英语系主任布莱恩·莫里斯(Brian Morris)、20世纪文学讲师尼尔·罗伯茨(Neil Reberts)和作为外部审核人的天主教小说家皮尔斯·保罗·里德(Piers Paul Read)构成的小组。里德自然不是安吉拉·卡特作品的支持者,但在五六个候选人中,大部分只在杂志上发表过作品(亚历克西斯·里基亚德是除安吉拉之外唯一出版过长篇小说的)。尼尔·罗伯茨记得他们没怎么讨论应该雇用谁:审核组的每个人都认为安吉拉是最为突出的候选人……鉴于我已经读过她的作品了,知道那是幻想类的题材,所以她给我留下最深的印象就是她有多聪慧——头脑极其敏锐。还有,可能有点矛盾的是,她的文字表达力极强,相比之下,她说话却是一种松弛的嬉皮士风格。于是,10月初,安吉拉重返南约克郡凄凉的工业化景致之间。谢菲尔德到德恩河畔的沃斯只需乘坐一小段火车,头顶上也是同样冷峻的天空(安吉拉告诉约翰·哈芬登《染血之室》的大部分故事都是在那儿写成的,“很可能这就是为什么它们都是阴冷的冬季故事”)。这里完全不同于伦敦或巴斯的中产阶级氛围,在安吉拉看来,连布拉德福德都比这儿文雅。

谢菲尔德大学占据了维多利亚晚期至20世纪中期的一系列建筑群,自市中心一英里开外起,在艾伯特路上逶迤延伸了四英里。安吉拉独有的办公室继承自尼日利亚诗人沃莱·索因卡(Wole Soyinka),在文科大厦——一幢建于60年代的功能型摩天大楼,要是遇上难得的晴朗天气,就能将城中景色一览无碍。因为索因卡很少出现在校园中,教职员工惯于将他的办公室当作公共休息室。安吉拉在墙上贴满了达达主义的海报和《时尚》上剪下来的图片,给它打上了个人烙印。

学期内的每个工作日她都“像工人一样打卡上班”。这个短语包含的暗示是她对新角色没有任何激情。她想念马克,越来越觉得自己是疯了才会远离自己刚开始筑的巢。学期的第一天是10月4日周一。周三,她对克里斯托弗·弗雷灵写道:风在文科大厦外呼啸,我身处无名的喧嚣间,想着一台老旧的打字机和坐回公社的两趟公交车。我的朋友们正在那里忙着印刷《谢菲尔德自由报》的下一期……我一直在想——这才过了两天;还有三个学期,每个学期长达八周,减去两天。我确信这是错误的反应。在另一封给弗雷灵的信中,她写道:“我真的什么也不想做,只想坐在办公室里,眼神空洞地盯着墙壁。”然而,她自称的懒散总是不那么令人信服。她正忙着做关于童话意象的研究,也承认她从“杰出的”大学图书馆借来了一本约翰·波拉德(John Pollard)的《狼与狼人》。“我可能会给《美女与野兽》加入狼人元素。”

实际上,她马上把素材加入了《小红帽》的一系列即兴改编中。前两个故事是在1976年10月到1977年1月间完成。第一个是《狼人》——“一个小故事”(长1000字左右),里面小红帽在森林里遇到大灰狼后割下了他的前爪,到达外祖母家后却发现老太太“原本长着右手的地方现在只剩血淋淋的残肢,已经溃烂”。把老祖母写成狼人——故事之前的版本中本来就有大灰狼穿着她的衣服引诱小红帽靠近——既引人入胜又让人不安,揭示了贝特尔海姆从故事中诊断出的俄狄浦斯情结。

据贝特尔海姆观察,虽然小红帽有很多个版本,但基本元素永远都是“一个戴红帽子的女孩儿与狼为伴”。安吉拉知道最后四个字可以成为第二个故事的标题,但过了很久才明白她可以怎么利用它。然后有了最后一句话:“看!她在祖母的床上睡得多香多甜,睡在温柔的狼爪间。”这个小女孩无视母亲的警告,释放自己的动物天性,在狼的陪伴中获得满足。

故事以一系列关于狼邪恶天性的不祥说法(“它们和饥荒一样灰,和瘟疫一样邪恶”)和短小警世的变狼传说开头,用一个古代乡村说书人的声音叙述。它勾勒出原始原色的自然风光(全部是洁白和血红),浸没在危险的气氛之中。于是,小红帽在狼面前大笑,扯下他的衬衫“丢进火里,就像先前烧光自己的衣服”,这就构成了一个特别的时刻,用一幅狂暴而欢乐的画面替代了佩罗原先道德说教的结尾。

安吉拉知道这些故事是她目前为止的最高水平。在她三十七岁的冬天——已经出版了七本书,还有一本正待出版——她开始写出让自己载入文学史册的作品。

1月,安吉拉将《与狼为伴》寄给了小说家艾玛·坦南特(Emma Tennant),后者自1975年就在缠着她为新杂志《狂人》写稿。安吉拉在附函中解释说:“《与狼为伴》隶属于进展中的新项目“新鹅妈妈故事集”,一个大致由传统童话衍生出来的短篇故事集。这是翻译夏尔·佩罗童话故事的副产品……目前我好像在沉迷‘恐怖故事’那一套。”

“新鹅妈妈故事集”与《美女与野兽》

1977年春,安吉拉开始写作“新鹅妈妈故事集”的《美女与野兽》系列了。“人与野兽:野兽的仁慈和奇异,”她在日记中写道,“野兽是他者。”她读了勒普兰斯·德·博蒙特夫人法国18世纪最有代表性的儿童文学作家之一。版本的故事,其中美女发现野兽最后几乎要饿死了,唤醒他之后同意嫁给他。他那骇人的动物性由此被驯服了,他成了一个英俊的男人。贝特尔海姆认为这个故事描述的是健康的爱由父辈(美女的父亲)转移到了性伴侣(野兽);安吉拉则以为野兽操纵美女情感的方式——“你离开之后,我就生病了。”他抽抽搭搭地说——完全不健康,而美女这时对他突然产生兴趣,意味着心灵深处的受虐狂倾向。不过,她的第一版故事《师先生的恋曲》没有将这些情感表现得很露骨,而是典型的阖家欢乐式结局:“师先生和太太在花园中散步,一阵花瓣雨中,老猎犬在草地上打瞌睡。”译文引自安吉拉·卡特《染血之室与其他故事》,严韵译,南京大学出版社2015年版。这是《染血之室》中最精致婉约、写得最好的故事之一。

她早早地有了本系列下一个故事《老虎新娘》的首句:“父亲玩牌把我输给野兽。”她后来称之为“如果要我说,这是在我的作品中,我最喜欢的句子之一……一想起就震颤不已!”叙事人对自己的新丈夫害怕极了,但最终答应和他睡觉——他开始舔她,“每舔一下便扯去一片皮肤,舔了又舔,人世生活的所有皮肤随之而去”,暴露出底下漂亮的皮毛。复活节假期,安吉拉和爱德华·霍勒什一起去了意大利旅游,决定把威尼斯当作故事的背景(有一个场景是美女“坐在黑色的贡多拉上,身旁是一个戴面具、全身着黑的贡多拉船夫”),但到曼托瓦之后改了主意——故事最终设定在这里。

那个夏天,格兰茨出版了《夏尔·佩罗童话故事集》精装版,配上马丁·韦尔的超现实主义蚀刻版画(安吉拉非常喜欢它们,“梅·韦斯特式的丁香仙女尤其让人大饱眼福。”她告诉德博拉)。《每日邮报》的芭芭拉·霍根将阅读安吉拉译作的过程描述为“就像走进一栋熟悉的大楼,发现它被打扫一新”。“她平实的语言是讲述佩罗故事的绝妙载体,”菲利帕·皮尔斯(Philippa Pearce)在《卫报》中遥相呼应,“看过这么多甜腻的儿童故事,这本书中尖刻的评述让人耳目一新。”学者A.J.卡莱尔西梅(A.J.Krailsheimer)在《泰晤士文学副刊》上称这本书“生动而有个性”,但也提出“安吉拉·卡特翻译的《驴皮公主》并非如她所称是佩罗版的韵文故事(其中没有一个叫作丁香的仙女),而是后来的无名氏版本(出版于1781年)”。不论他还是别的评论者都没有对安吉拉翻译时的自由发挥发表意见。

这可能让她更敢于发挥了。她整个初夏时节都在雕琢一个受到《蓝胡子》启发写成的故事。她感觉佩罗的原作有种“奇异的味道”:可能在一定程度上是因为他的蓝胡子,有意思的是,它对我而言有点像迪亚基列夫的风格。于是我意识到如果它是迪亚基列夫,我改编出来……肯定很奇怪——于是我又想到我找对了类型,但是找错了人,这回我记得自己看见过他,在柯莱特笔下短篇小说的人群间穿行——一旦确定了这个情形,一个堕落的老男人和有巨大堕落潜力的年轻女孩——在我确定了柯莱特风格的人物后,我就知道终于落实了故事背景和时期。《染血之室》从这些思考中破壳而出,背景设在圣米歇尔山——高墙围绕诺曼底小岛上的8世纪修道院,构成金字塔形建筑群。叙事人讲述了她十七岁时嫁给住在这里的侯爵,“身上散发出皮革和香料味儿”,“冷漠而沉重的脸上几乎毫无生气……没有岁月的痕迹”(毋需置疑他与萨德的相似性),他的前妻全都神秘消失了。侯爵粗暴地夺走了叙事人的贞洁后因公事外出,给了她城堡所有房间的钥匙,但禁止她进入其中一个房间“每个男人都必须拥有一个妻子不知道的秘密,哪怕只有一个。”他说。叙事人不可避免地进入了禁室,却发现里面是个刑房,到处撒着侯爵前妻们的尸体。就在他正要将她加入自己的收藏之列时,叙事人的母亲骑马赶到,一枪崩掉了他的头(“这个瞬间是在致敬柯莱特……救她的必须是母亲,而不是兄弟们。”安吉拉解释说)。《染血之室》是一幅精巧的世纪末惊悚艺术拼贴画,比安吉拉这段时间写成的其他短篇小说几乎都长好几倍。7月末,她终于完工,将它与同名短篇小说集中的其他故事一起寄给了德博拉。

当月晚些时候,她写了一版《穿靴猫》,融合了皮埃尔·博马舍(Pierre Beaumarchai)的剧本《塞维利亚的理发师》——讲述男仆费加罗帮主人喜结良缘的历险故事,最有名的是罗西尼改编的同名歌剧——中的主题和意象。安吉拉赋予了猫费加罗的性格,他是“见过世面的猫,四海为家,经验老到”,故事情节也更接近博马舍的剧本而非佩罗的童话,洋溢着轻浮下流的谐歌剧气氛。猫饶舌而擅长挖苦,虽然他优雅的气度常因物种属性而自带滑稽效果(“我开始沐浴了,”他有一次提到,“舔着我的屁眼……腿悬在空中,像一条带骨的火腿”)。十年后,安吉拉告诉一个记者虽然她总认为自己的作品中“有丰富的笑话”,《穿靴猫》却是“我写的第一个有意惹人发笑的故事,彻头彻尾的滑稽”。她急忙将它寄给了德博拉,附上了说明:(这个故事)介于《师先生的恋曲》和《精灵王》之间的作品(其中的逻辑是一个狮人,一个超人的猫,还有一个非人的妖,在一部表现人与动物之间元关系的作品集中并列。不,说真的。这些故事一并计划而成,相互呼应)。

本文书摘部分节选自《卡特制造:安吉拉·卡特传》,经南京大学出版社授权发表,标题有改动,段落有删减。

评论